পাঠ ভবনের প্রথমদিকে অল্প ক’জন ছাত্রীছাত্র। তাঁরা একসঙ্গেই উমাদি ও নিরঞ্জনবাবুকে স্কুলে আসতে দেখতেন, জানতেন যে একই বাড়িতে উমাদি-চিনুদা-নিরঞ্জনবাবু থাকেন এবং ধরেই নিয়েছিলেন যে এঁরা একই পরিবারের মানুষ, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে আত্মীয়। আজ থেকে ৫০ বছর আগে তো শহরের বহু বাড়িতেই নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় মিলে অনেকে থাকতেন। তবে এঁদের তিনজনের আত্মীয়তা যে রক্তের সম্পর্কের, বিবাহ সূত্রে অথবা গ্রামতুতো নয়, গভীর মনের মিল এবং একটা মতাদর্শকে ঘিরে যে এঁদের যৌথতা-যাপন, সেটা তখন স্কুলের অনেকেরই জানা ছিল না।

৫.

উমাদিকে আমি ২০০০ সাল নাগাদ শেষ দেখি ওঁর ১৯ নম্বর ডক্টর শরৎ ব্যানার্জি রোডের ভাড়া বাড়িতে। সে বাড়িতেই একসময় ভবানী সেন, সুচিত্রা মিত্র, ক্ষিতীশ রায় এবং আরও অনেকে থেকেছেন, বাড়ির মালিক কমিউনিস্ট পার্টির দিলীপ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে।

উমাদি চোখে দেখতে পেতেন না তখন, কিন্তু আগের মতোই গল্পপটু ও হাস্যময়ী। শীতকাল। মনে আছে উনি একটা মুসুর ডাল রঙের শাল গায়ে দিয়ে সামনের ঘরে বসেছিলেন। আমার বন্ধু অভীক আর আমি গিয়েছিলাম। গার্গীদিও (গার্গী চক্রবর্তী, ওঁর ভাইপো-বউ) এসেছিলেন সেদিন। অনেক গল্প হয়েছিল।

একসময় যে বাড়ির একতলায় উনি থাকতেন স্বামী চিন্মোহন সেহানবীশ ও বন্ধু নিরঞ্জন সেনগুপ্ত-র সঙ্গে, সে বাড়িতে তখন উমাদি ও তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সারদা। ত্রয়ীর বাকি দু’জন আটের দশকের মাঝামাঝিতে প্রয়াত হয়েছেন।

চিন্মোহনের লেখা খুব জরুরি দু’-তিনটে বইয়ের মধ্য দিয়ে– রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট – তাঁর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটে। তবে অত্যন্ত লজ্জার কথা যে ইতিহাসের একজন অসাধারণ শিক্ষক, কবি, ‘নফর কুন্ডু’ ছদ্মনামধারী প্রাবন্ধিক, সপ্তাহ পত্রিকার সম্পাদক ও কলকাতার ‘পাঠ ভবন’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে নিয়ে প্রায় কোনও চর্চাই হয়নি।

যাই হোক, উমাদির কথা আমি প্রথম শুনি ছোটবেলায় আমার দাদুর কাছে। পাঠ ভবন স্কুল তখন কয়েক বছর হল শুরু করেছেন উমা সেহানবীশ ও তাঁর কয়েকজন সমমনস্ক বন্ধু। পাঠ ভবনের কথা উঠলেই দাদু তাঁর ছোটবেলার উমার কথা, উমার দুই দাদা কানু-বাদলের কথা বলতেন এবং সবচেয়ে বেশি বলতেন এঁদের মা শৈলজা চক্রবর্তীর কথা। উত্তর কলকাতার সেন্ট পলস কলেজের বিরাট মাঠটার সামনে মুখোমুখি দু’টি বাড়িতে আজ থেকে ১০০ বছর আগে ভাড়া থাকতেন আমার দাদামশাইরা এবং এই চক্রবর্তীর পরিবার। সেই বাড়ির নিরঞ্জন (বাদল) ও নিখিল (কানু) ছিলেন দাদুর খেলার সাথী।

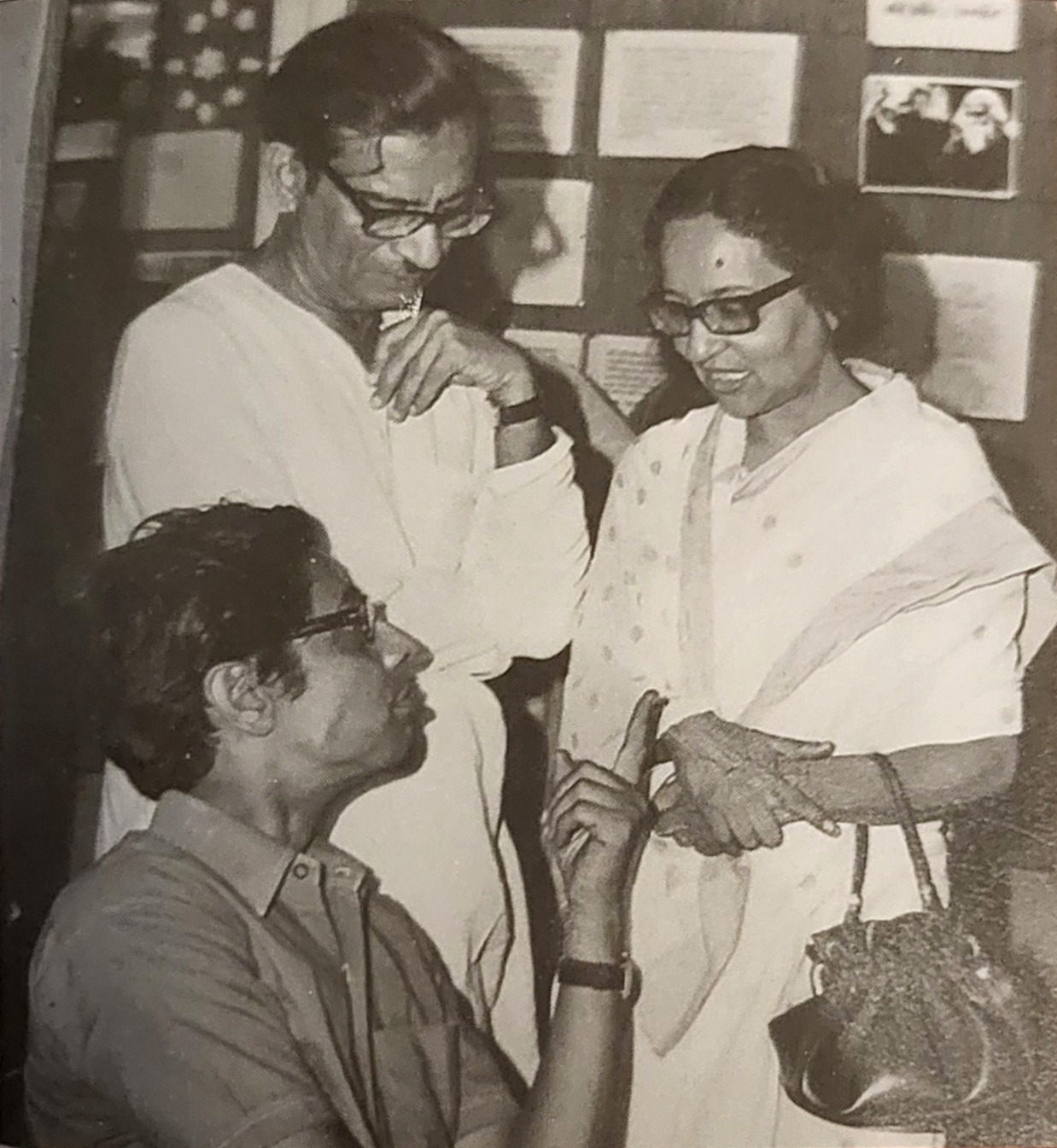

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ওই পুরনো কংগ্রেসি পরিবারের তিন সন্তান হয়ে যান কমিউনিস্ট। উমা চক্রবর্তীর সঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশের বন্ধুত্বও হয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী হিসেবে এবং এঁরা নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন সাংস্কৃতিক বামপন্থা প্রচার ও প্রসারে, যদিও পরে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীর স্মৃতিচারণায় পাঠ ভবন স্কুল গড়ে তোলায় উমাদির ভূমিকার কথাটাই আজ আমরা বেশি করে জানতে পারি।

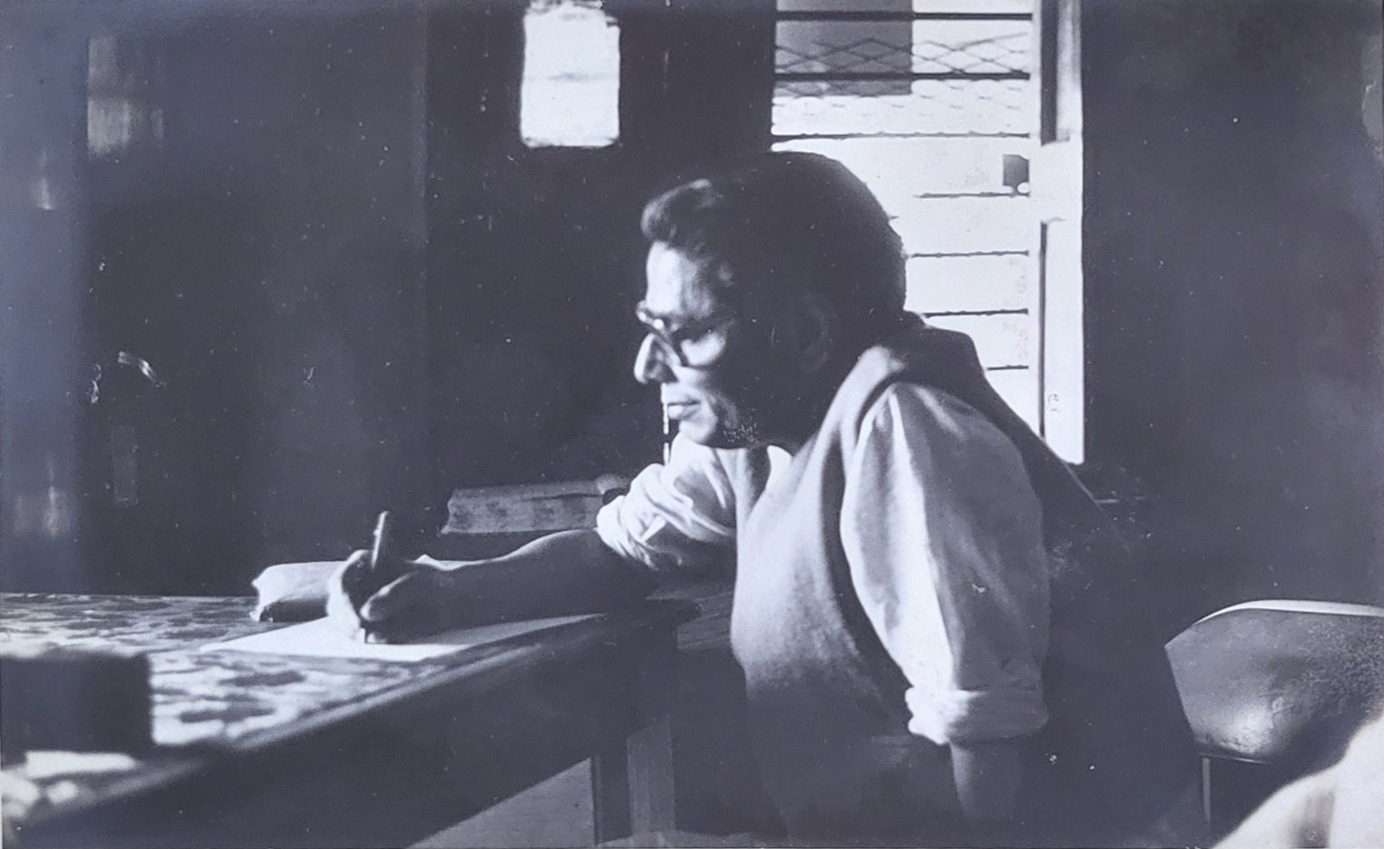

১৯৪১ সালে ইউথ কালচারাল ইন্সটিটিউট তৈরির সময়েই সম্ভবত দু’জনের বন্ধুত্ব। উমাদি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ইউথ কালচারাল ইন্সটিটিউটের অন্যতম প্রধান সংগঠক। তারপর ফ্যাসি-বিরোধী কর্মসূচির নানা কাজে জড়িয়ে থাকা– প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের কাজ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ। আর চিনুদা ছিলেন লেখক-শিল্পী সংঘের নেতৃত্বে ও ‘অরণি’ ও ‘পরিচয়’-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এইসব কাজের ফাঁকেই ১৯৪৫ সালে দু’জনের বিয়ে।

সেই সময়কার একটা মজার গল্প বলি। একদিন ট্রামে করে দু’জনে কোথাও একটা যাচ্ছেন। লেডিজ সিট পেয়ে উমাদি বসেছেন। চিনুদা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। একটু পরে কোনও একটা সিট ফাঁকা হওয়ায় উমাদি ডাক দিয়েছেন, ‘এদিকে এসো। সিট খালি হয়েছে!’ কৌতুকপ্রিয় চিনুদা দেখলেন ট্রামসুদ্ধ লোক ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকসাইটে সুন্দরী উমাদিকে দেখছেন আর খুঁজছেন সেই লোকটিকে যাঁকে ডাক পাঠানো হল! চিনুদাও তখন সকলের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁজতে লাগলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে!

তারপর স্বাধীনতা, দেশভাগ ও কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া। চিনুদা তখন বক্সা জেলে আর উমাদি আন্ডারগ্রাউন্ডে, পার্টির এক গোপন আস্তানার দায়িত্বে। ইতিহাসবিদ গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে উল্লেখ করেছেন (পাঠ ভবন সোসাইটি প্রকাশিত ‘উমা সেহনাবীশের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি’, ২০২০) এই পর্বে বন্দিশালায় বসে উমাদির জন্মদিনে চিনুদার লেখা একটা কবিতার কথা:

আমরা দু’জন চেয়েছিলাম বাঁচার মতো বাঁচা

তুমি এখন গুহার মধ্যে, আমারটা তো খাঁচা।

পাঁচের দশকের গোড়ায় ‘খাঁচা’ ও ‘গুহা’ থেকে বেরিয়ে এসে দু’জনে আবার মনপ্রাণ ঢেলে দেন শান্তি আন্দোলনের কাজে। পাঞ্জাবে রাওলাট সত্যাগ্রহের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈফুদ্দিন কিচলুকে সভাপতি করে, ১৯৫১-তে সূচিত হয়েছিল ‘অল ইন্ডিয়া পিস কাউন্সিল’ বা ‘সর্ব ভারতীয় শান্তি সংসদ’। প্রতি বছর শান্তি সম্মেলন হত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোর পরিকল্পনা ও সংগঠনে চিনুদা-উমাদি ছিলেন অগ্রণী, যেমন পার্ক সার্কাস ময়দানে ১৯৫২ সালের শান্তি সম্মেলন।

‘অল ইন্ডিয়া পিস কাউন্সিল’-এর উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে ‘রবীন্দ্র শান্তি মেলা’-র যে অসাধারণ আয়োজন হয়েছিল, তার নেপথ্যেও অনেকটা ছিলেন উমাদি-চিনুদা। সেই ‘রবীন্দ্র শান্তি মেলা’র স্মৃতি শমীকদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) মনে এখনও উজ্জ্বল। পুরো ময়দান জুড়ে চারটে আলাদা আলাদা স্টেজ এবং প্রদর্শনীর জন্য প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গানের দল আসে। ক্যুবা থেকে আসা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যালেরিনা অ্যালিসিয়া অ্যালেন্সো-র ব্যালে দেখার সৌভাগ্য হয় কলকাতাবাসীর। থাকে মহারাষ্ট্রের ও বাংলার লোকগানের দলের পরিবেশনা। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠান হয় মেলার তিনদিন ধরে। চলে উর্দু কবিদের মুশায়েরা।

প্যাভিলিয়নে একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয় বিরল বাদ্যযন্ত্রের এবং সেটি যৌথভাবে উদ্বোধন করতে আসেন আচার্য সত্যেন বোস ও আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। সেইসব বিরল মুহূর্তের সাক্ষী এখন আমাদের মধ্যে শমীকদার মতো হাতেগোনা কয়েকজন।

এভাবে সারা জীবন সংস্কৃতির নানা ধারাকে একত্রে এনে সাংস্কৃতিক বাম-মনস্কতা সঞ্চারিত করে গেছেন চিনুদা-উমাদি পার্টির বাইরে সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে। ছয়ের দশকের শুরুতে উমাদি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়াচ্ছেন এবং চিনুদা তাঁর গবেষণার কাজে মগ্ন। ১৯৬৪-র দাঙ্গায় আবার তাঁদের পথে নামা, টালিগঞ্জ-আনোয়ার শাহ অঞ্চলের উৎপীড়িত মানুষদের পাশে থাকা। আর তার কিছুদিন পরে ১৯৬৫ সালে উমাদির কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ‘পাঠ ভবন’ স্কুল স্থাপন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জনবাবুও।

নিরঞ্জনবাবু পাঁচের দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। চারের দশকে ‘নৌ বিদ্রোহ’-র সমর্থনে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কিছুদিন পড়িয়েছেন বীরভূমের হেতমপুর কলেজে, তারপর সাউথ পয়েন্ট স্কুলেও।

কবে থেকে তিনি উমাদি-চিনুদার পরিবারভুক্ত হয়ে গেলেন বলতে পারব না, তবে পাঠ ভবন তৈরির সময় থেকে তো বটেই। গার্গীদির কাছে শুনেছি ১৯৭০ সালে যখন তিনি উমাদির ভাইপো সুমিত চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন তখন নিজেদের বাবা-জ্যাঠা-কাকা নয়, তাঁদের বিয়ের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন নিরঞ্জনবাবু।

পাঠ ভবনের প্রথমদিকে অল্প ক’জন ছাত্রীছাত্র। তাঁরা একসঙ্গেই উমাদি ও নিরঞ্জনবাবুকে স্কুলে আসতে দেখতেন, জানতেন যে, একই বাড়িতে উমাদি-চিনুদা-নিরঞ্জনবাবু থাকেন এবং ধরেই নিয়েছিলেন যে এঁরা একই পরিবারের মানুষ, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে আত্মীয়। আজ থেকে ৫০ বছর আগে তো শহরের বহু বাড়িতেই নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় মিলে অনেকে থাকতেন। তবে এঁদের তিনজনের আত্মীয়তা যে রক্তের সম্পর্কের, বিবাহ সূত্রে অথবা গ্রামতুতো নয়, গভীর মনের মিল এবং একটা মতাদর্শকে ঘিরে যে এঁদের যৌথতা-যাপন, সেটা তখন স্কুলের অনেকেরই জানা ছিল না।

স্কুলে ওঁর কাছে যাঁরা ইতিহাস পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু’জন দেবারতিদি ও কৃত্তিকাদির কাছে শুনেছি কী অভিনব ছিল নিরঞ্জনবাবুর পড়ানোর ধরন। একদিন হঠাৎ ছেলেমেয়েরা দেখল যে উনি ক্লাসে ঢুকছেন ‘যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ’ বলে হাত-পা-নেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে। ক্লাসে সেদিন বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হবে, তার জন্য স্টেজ সেট করতে করতে। তারপর দেওয়ালে টাঙানো ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবির মধ্যে থেকে বেছে নিলেন অতুলপ্রসাদ সেন-এর একটা পোর্ট্রেট। হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ বোঝাতে গিয়ে অতুলপ্রসাদের গোঁফের কাছটা কীভাবে ব্যবহার করলেন নিরঞ্জনবাবু, সেকথা আজও সেই সময়কার ছাত্রীছাত্ররা মনে করে বিস্মিত হন।

যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা ক্লাসে পড়াচ্ছেন, তখন স্কুলে নিয়ে এসেছেন নেতাজির অন্যতম সহযোগী, উওর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভগত রাম তলোয়ারকে যাতে ছাত্রীছাত্ররা তাঁর মুখ থেকে নেতাজির কথা শোনেন। আবার যখন সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন জাতীয় জাদুঘর থেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর নানা মূর্তি ও শিলমোহরের রেপ্লিকা/প্রতিরূপ নিয়ে এসে সেগুলোর মধ্য দিয়ে আলোচনা উসকে দিতেন। সেই ছয়ের দশকের শেষে, সাতের শুরুতে নিরঞ্জনবাবুর কাছেই প্রথম ওঁরা শোনেন ইতিহাস মানে শুধু রাজা-বাদশাদের কথা নয়, সাধারণ মানুষের জীবনও ইতিহাসের অংশ হতে পারে।

স্কুল গড়ার কাজে উমাদির সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু ছিলেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। স্কুল নিয়ে দু’জনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কও হত খুব। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝতেন স্কুল নিয়ে কতখানি প্যাশন ছিল দু’জনের মধ্যে সেসব তর্কে। স্কুলের কাজে চিনুদা প্রত্যক্ষভাবে জড়াননি, কিন্তু তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। সে সময় তিনি ‘কালান্তর’ সাপ্তাহিকের দায়িত্বে, তাছাড়াও ছিল ‘মণীষা’ প্রকাশনা-গ্রন্থালয়ের পরিচালনার ভার। একটা স্কুলের এক প্রজন্মের ছাত্রীছাত্রদের মধ্যে এরকম ইতিহাসবোধ সঞ্চারিত করার কাজে নিরঞ্জনবাবু ছিলেন এঁদের দু’জনের প্রকৃত সহযোদ্ধা। তাছাড়া উমাদি-চিনুদার প্রতিদিনের জীবনে সাথী তো বটেই।

চিনুদা ও নিরঞ্জনবাবু দু’জনকেই উমাদি মাঝে মাঝে বকাবকি করতেন আবার পরম নির্ভরতাও ছিল পরস্পরের মধ্যে। বয়সে কিছুটা ছোট ছিলেন নিরঞ্জনবাবু ওঁদের দু’জনের থেকে। তাই সংসারের প্রয়োজনে বাইরের কাজ, ছোটাছুটির কাজগুলো উনিই করতেন মূলত। ট্যাক্সি ডাকতে হলে অথবা স্টোভ সারিয়ে করে আনতে হলে নিরঞ্জনবাবুই ওঁদের ভরসা। চিনুদা কম কথার মানুষ, কিন্তু খুবই রসিক। নিরঞ্জনবাবু হাঁকডাক করে জমিয়ে রাখতেন, আর চিনুদা মাঝেমধ্যে কৌতুকপূর্ণ টিপ্পনী কাটতেন। ১৯ নম্বর ডক্টর শরৎ ব্যানার্জি রোডের একতলার দরজা সবার জন্য খোলাই থাকত। প্রতিদিন বিকেলে সামনের ঘরটা সরগরম হত নানা বয়সি মানুষের তর্কে-আড্ডায়-প্রশ্নে।

কৃতজ্ঞতা: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, গার্গী চক্রবর্তী, কৃত্তিকা সেনগুপ্ত, দেবারতি ব্যানার্জি, শিবাদিত্য দাসগুপ্ত

…পড়ুন দোসর-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৪। যাঁদের ‘ইমেজ’ ধরে রাখার ব্যাপার নেই, পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয়ে ওঠার মজা আছে

পর্ব ৩। বাণী-শ্যামলীর প্লাস্টার অফ প্যারিসে ঢালাই হওয়া বন্ধুত্ব

পর্ব ২। অমলেন্দুকে বিয়ে করেও সিঁদুর পরেননি কেন— ইন্টারভিউতে শুনতে হয়েছিল নাসিমাকে

পর্ব ১। ‘গীতাঞ্জলি’ আসলে বাংলা অনুবাদে বাইবেল, এই বলে জাপানিদের ধোঁকা দেন সুহাসিনী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved