বারোয়ারি ডায়েরির কথা আসে শঙ্করদার মাথায়। সব শেষে বলি ওঁর অভাবনীয় উৎভাবন, একটা অদ্ভুত আইডিয়া হল ‘বারোয়ারি ডায়েরি’। প্রশ্ন হল, মানুষ কি সত্যিই উঠতে বসতে, দিন রাত প্রতি মুহূর্তে পরিবারের সবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ পায়? আমার তো মনে হয় না। একমাত্র মানুষই বোধহয় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়। এখন যা ভালো, পরমুহূর্তে তা নীরস বলে মনে হয়। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, শব্দ, দৃশ্য যাই হোক না কেন; এমনকী, মানুষ, এমনকী প্রিয়জন। তার চাই একটা ব্যাক্তিগত সময়, একটু একা হওয়ার সময়। প্রত্যেকেই কখনও একটু লুকনোর সময় খোঁজে, নিজস্ব গোপন সময়। সৃজনশীল ব্যক্তির কাছে তো ব্যাপারটা আরও ভয়ানক।

১৫.

‘‘কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পর যখন তুমি প্রথমবার কলকাতায় এলে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেমন লাগছে ব্যাঙ্গালোর? তুমি বলেছিলে, দারুণ সাজানো শহর, গার্ডেন সিটি। এত সুন্দর গাছপালা, এক একটা রাস্তায় এক এক রঙের ফুলের গাছ। একটা গাছ আমার ভীষণ পছন্দ। বেগুনি রঙের ফুলে ভরা ‘জ্যাকারান্ডা’। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, ওখানকার কাউকে গাছের ডাল ধরে দোল খেতে দেখিনি, গাছে কেউ চড়ে না, এমনকী, গাছের ফল ফুলে ঢিলও মারে না।’’

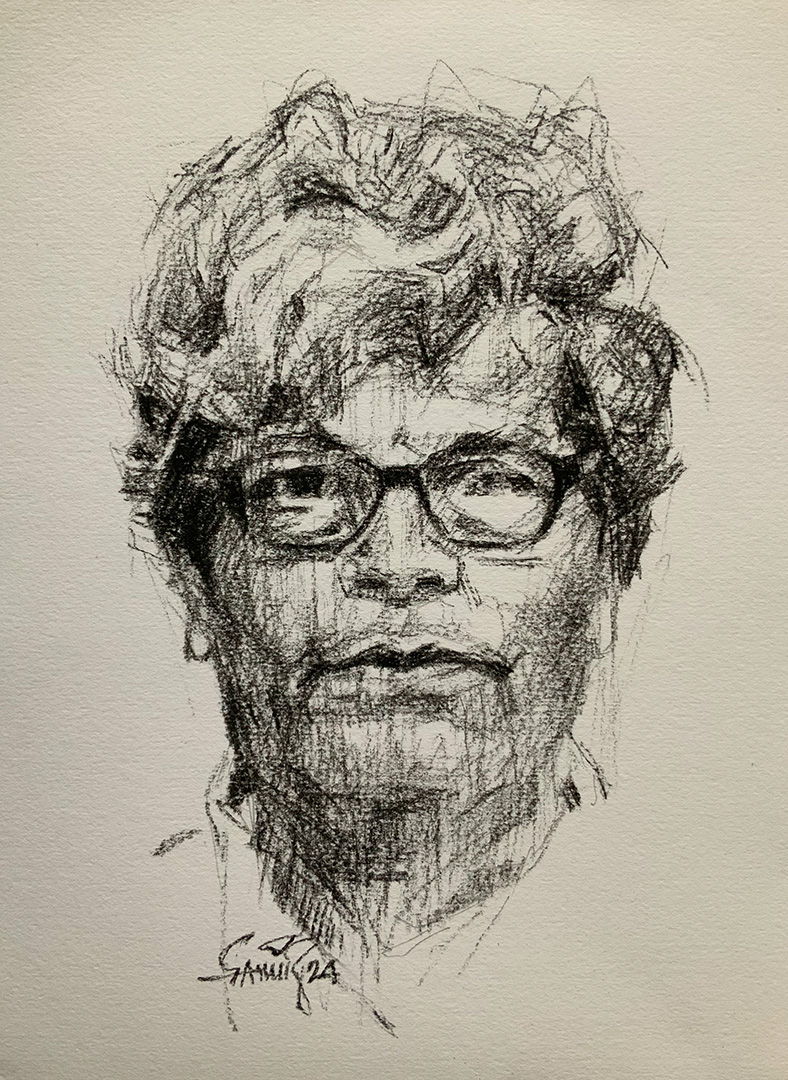

ফোনে কথাগুলো আমাকে বছর চল্লিশেক পরে বলছেন শঙ্করদা। এখনও মনে রেখেছেন। আসলে আমরা তো বাংলায় গাছে চড়ি। বুকে ঘষে এই গাছে চড়তে গিয়েই তো গাছের টেক্সচার চিনেছিলাম। গাছের গায়ে হাত না বোলালে, গাছের কোলে পিঠে চড়ে তার সঙ্গে না খেললে গাছগুলোকেই কেমন অসহায়, একা একা লাগে। শঙ্করদা মানে সাহিত্যিক, সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় সংগীত এবং চলচ্চিত্র পর্যন্ত বিশাল পরিসরে বিচরণ শঙ্করলাল ভট্টাচার্য-র।

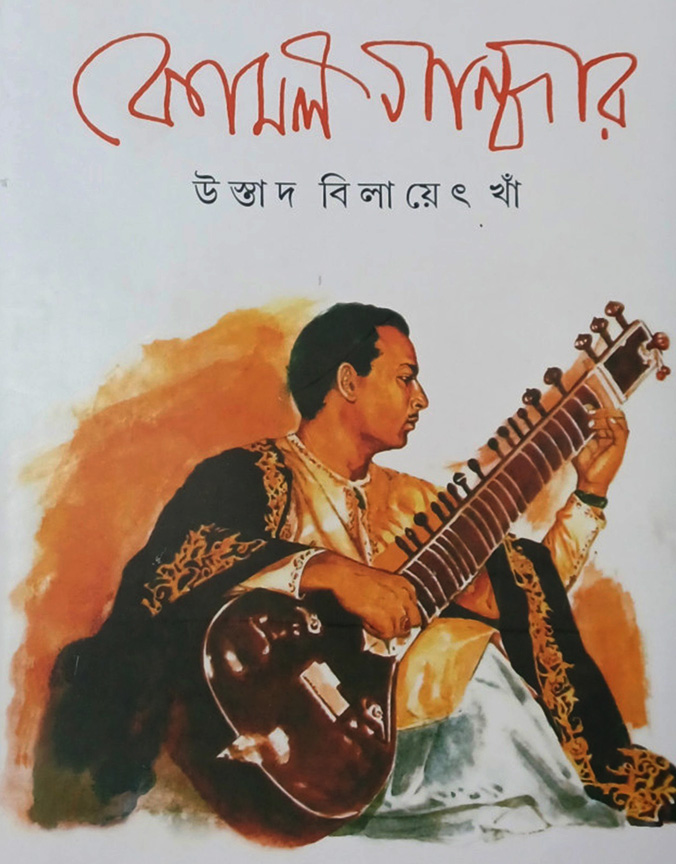

ফোনে কথা হচ্ছিল ক’দিন আগে। আমি মুম্বইয়ে, শঙ্করদা কলকাতায়। এই লেখাটা শুরু করার আগে গুটিকয়েক ইনফরমেশন একটু চেক করে নিতে চাইছিলাম। আটের দশকের গোড়াতে শঙ্করদার সঙ্গে আমাদের আলাপ। মনে আছে, সেসময় উনি আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো দু’-তিনটে সাংঘাতিক আইডিয়া দিয়েছিলেন, সেগুলোকে এতদিন বাদেও খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। পাঠকদের সঙ্গে তা শেয়ার করতে চাই। দীর্ঘদিন শঙ্করদার লেখালেখিও তেমন কিছু পড়া হয়নি আমার বাইরে থাকার কারণেই। শুনছি যে, গল্প-উপন্যাসের বইয়ের সংখ্যা ১৩০ ছাড়িয়ে গেছে। অবাক হই কত লেখালেখি করেছেন এর মধ্যে, কিছুই জানি না আমি। অনেক খবরই তো পাই না প্রবাস জীবনে। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে কত আলোচনা-সমালোচনা, সাক্ষাৎকার। শুধু ফিরে ফিরে যাই সেই সময়ে, যখন উনি লিখছেন রবিশংকরের আত্মজীবনী ‘রাগ অনুরাগ’, ‘কোমল গান্ধার’-এ বলছেন বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় আরও কত মহান ব্যক্তিত্ব। নিজে সৃষ্টিশীল মানুষ চিনছেন, শিল্প বুঝছেন, আমাদের শেখাচ্ছেন। সে সময়ের যে সমস্ত লেখালেখি পড়েছি সেগুলো জীবনে ভুলব না, কারণ তা ছিল আমাদের পথ দেখানোর সাহিত্যকর্ম।

‘ক্ষণজন্মা’ শব্দটা ক’দিন ধরে মাথায় ঘুরঘুর করছে। শব্দটার মধ্যে একটা ঝংকার আছে। আমার মিশ্র বাংলায় চাঁচাছোলা ভাষায় লেখালেখি আমার। তাতে যুৎসই এক-আধটা তৎসম শব্দ ব্যবহার করলে অনেক সময় ঝলমল করে ওঠে বাক্য। অতএব বলতে চাই, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে ক্ষণজন্মা। তাঁর জন্মদিনটাই তো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। তিনি সৌভাগ্যবান, তিনি ইতিহাস। তিনি সংগীত নিয়ে আলোচনা লেখার চেয়ে গান শুনতেই বেশি ভালোবাসেন। ছবির মতো তাঁর সাহিত্য। তিনিই পারেন অমৃতা শেরগিলের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে। ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম আধুনিক শিল্পীকে নিয়ে ‘পটেশ্বরী’ এক অভিনব উপন্যাস। তথ্য, আবেগ এবং প্রকাশ– তিনটি বিষয়েই তিনি অভিজ্ঞ।

উপন্যাস লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, রিক্রিয়েটিভ প্রসেসটা সাংঘাতিক। আমি অমৃতাকে ধরতে পারছি, চিনতে পারছি তাই আমার পক্ষে উপন্যাস লেখা সহজ হচ্ছে। প্রচুর তথ্য, ডায়েরি, অজস্র চিঠিপত্র এমনকী, তার ছবি, বিশেষ করে ওঁর ছবির টেকনিক এবং রং আমাকে বলে দিচ্ছে অনেক কথা, অনেক কাহিনি। এই টেকনিকটার মাধ্যমে উনি প্রথম ভারতীয় যিনি ইস্ট এবং ওয়েস্টকে মেলালেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং প্রাচ্যের রস ও জীবন মিলিয়ে আঁকলেন অদ্ভুত সব ছবি। একজন পুরুষ হয়ে একজন নারীকে কীভাবে তিনি বিশেষ রূপে চিনতে পারছেন? সে ব্যাপারে উনি বলছেন, অমৃতা শেরগিল নারীর চেয়ে পুরুষ বেশি, তার কারণ ওর মধ্যে ‘ন্যাকামো’-টা ছিল না। আরও জানলাম যে, কোনও মানুষের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য এবং ঘটনাবহুল জীবন কাহিনি জানলেও তাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা সব সময় সহজ নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিবেকানন্দকে নিয়ে উপন্যাস লেখা প্রায় অসম্ভব। কল্পনা আশ্রিত সৃজনশীল নবনির্মাণের এ-ও এক আলাদা পাঠ আমাদের কাছে, অন্য বোধ। এমন অসংখ্য কাজের এটা একটা উদাহরণ মাত্র।

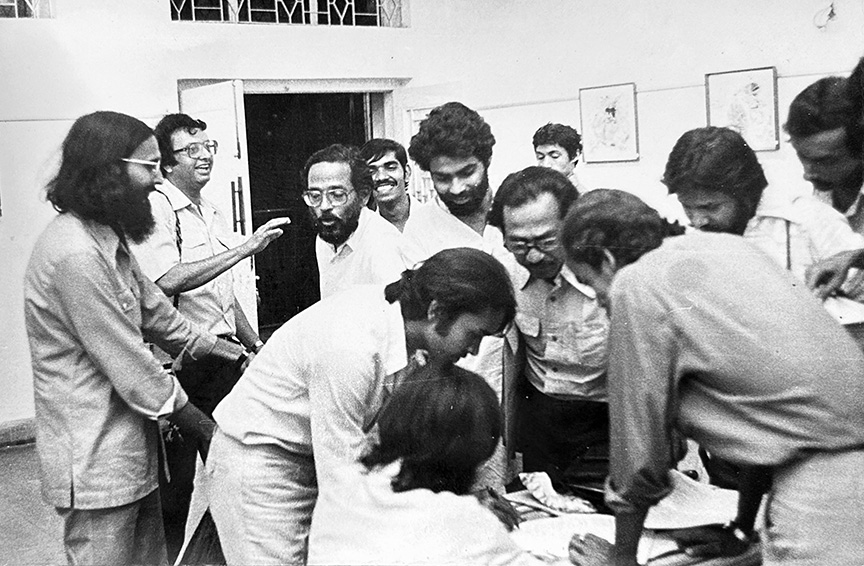

আমরা ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি, ছাপাই, ছবি বানাই। আমাদের শিল্পকর্ম দর্শককে দেখাতে, প্রদর্শনী করতে কয়েকজন সমমনস্কদের নিয়ে দল গড়লাম। শঙ্করদা আমাদের সঙ্গে মিশতেন, উৎসাহ দিতেন নানা রকম পরামর্শ, নতুন সব আইডিয়া দিতেন। একদিন বলে বসলেন– ‘তোমরা লেখো, তোমাদের কাজ নিয়ে নিজে কথা বলো, ভয় পেয়ো না। ফুটবল খেলায় গোল কী করে হল যদি আনন্দবাজার লিখে বোঝাতে পারে, তবে ছবি কী করে হল বোঝানোর অসুবিধা কোথায়!’ সেই থেকে এল ছবির ডায়েরি। প্রদর্শনীতে ছবির পাশাপাশি রইল আমাদের নিজের মতো করে লেখা সেই ছবির ডায়েরি, যেখানে ভাবনা কোথা থেকে এল, কারও ছবি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি কি না, কাজ করার মাঝখানের গল্প। ছবি তৈরির টেকনিক, রং এমনকী, ছবি টাইটেল অর্থাৎ, ছবির নামকরণের প্রয়োজন আছে কি না– এসবও লেখা হল। নামকরণের বেলায় কতগুলো নাম মাথায় এসেছিল, সেগুলো এবং শেষ পর্যন্ত কেন একটি নাম বেছে নেওয়া হল– সে কথারও উল্লেখ রইল এই ছবির ডায়েরিতে। আসলে এখানে তখন দর্শক ‘আধুনিক চিত্রকলা দুর্বোধ্য’ কথাটা বলতে শুরু করেছে। শিল্পী যদি নিজেই তার কাজের কথা বলে, তাতে দর্শক অনেক ইনফরমেশন পাবে, দর্শকদের ছবি দেখার আগ্রহ বাড়বে, এই কথাটা জোর দিয়ে বলেছিলেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। সেদিনের সেই কথা ছিল যেন আজকের দিনের কনসেপচুয়াল আর্টের সহজপাঠ।

ঠিক হল, দলের একটা পত্রিকা চাই। বাংলায় আর্ট জার্নাল। সাতের দশকে কলকাতায় আমাদের দল ‘কন্ট্রিভান্স’ তৈরি হল। দল গড়ার দুটো বেশ জোরালো কারণ ছিল। ‘সোসাইটি অফ কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস’ বা ‘ক্যালকাটা পেইন্টার্স’-এর মতো বাঘা বাঘা শিল্পীদের দলে আমাদের মতো নবীনদের যোগ দেওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না। দ্বিতীয়ত, দল করার একটা মানে চাই, দলগতভাবে কাজ করা। ভালো ভালো কাজের সমাহার, নামীদামি গ্যালারিতে ধনী আর শিল্পবোদ্ধাদের সমাবেশে প্রদর্শনী করার বাইরেও কাজ আছে। যেমন, শিল্পকর্ম এবং দর্শকের মাঝে সেতু তৈরি এবং মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে শিল্পের অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝানো। গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে লোকশিল্প আর শিল্প শিক্ষায়তনের ফসল যে ‘শহুরে শিল্প’, তাদের স্বরূপ যে আলাদা, সে সব বলা ইত্যাদি। এক কথায়– প্রথা ভাঙার তাগিদেই শিল্পমনস্ক কয়েকজন বন্ধু মিলে তৈরি হয়েছিল এই দল।

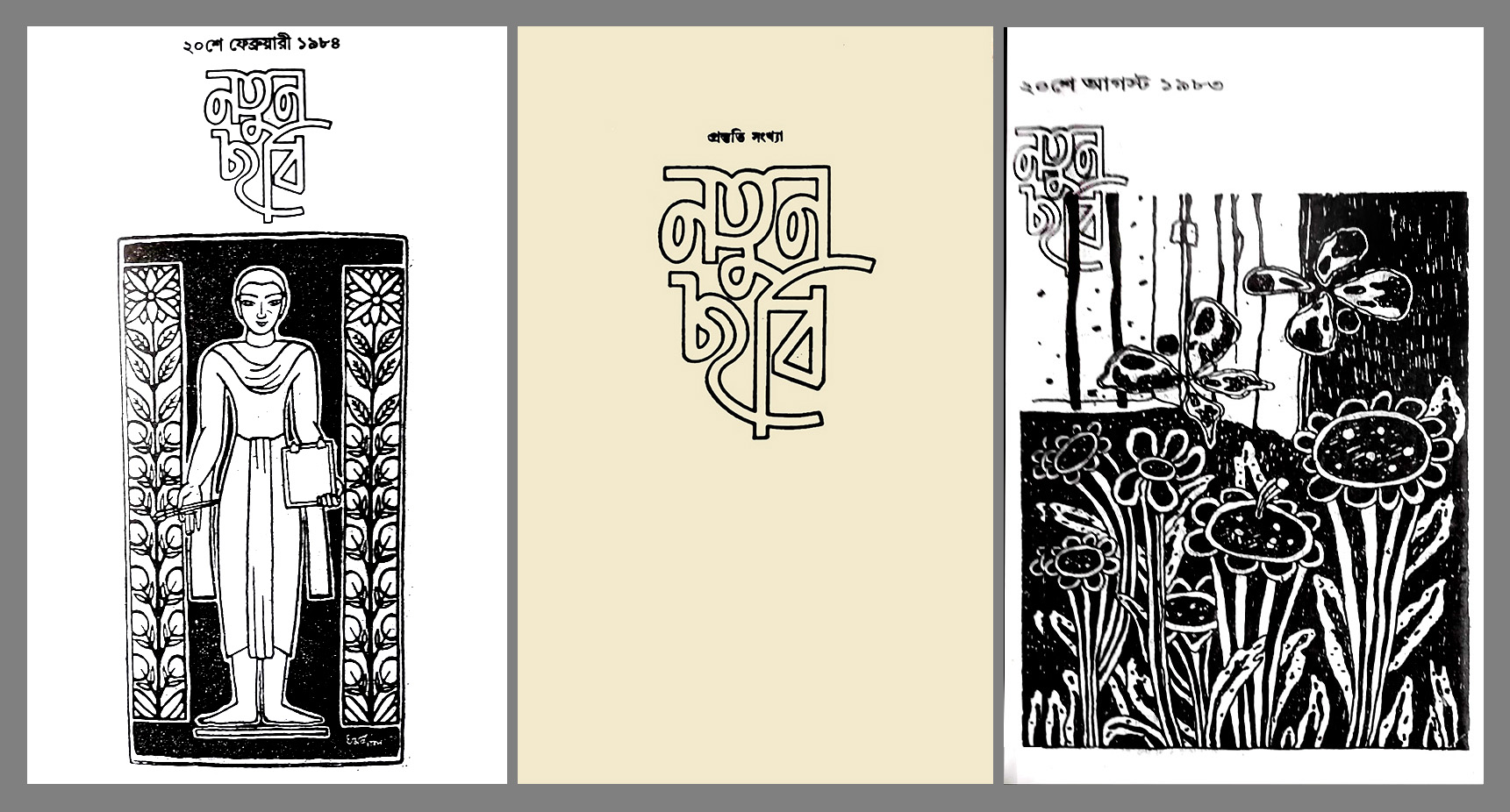

যা বলছিলাম– কন্ট্রিভান্সের শিল্প আলোচনার বা দলের ঢাক হিসেবে একটা পত্রিকা চাই। পত্রিকা হল। নাম হল– ‘নতুন ছবি’। নামায়ণ শঙ্করদার। যুক্তাক্ষর ছাড়া সহজ সুন্দর নাম, অথচ গভীরে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় সমকালীন শিল্পকলা। তখন ‘দেশ’ পত্রিকা আধুনিক শিল্পকলা নিয়ে ব্যাপক কাজ করছে। দেশ-বিদেশের শিল্পের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। আনন্দবাজারের সেই কর্মযজ্ঞের এক পুরোহিত শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, যিনি শিল্পের পিঠস্থান ফরাসি দেশ থেকে সাংবাদিকতায় শিক্ষিত। আমাদের অশেষ ভাগ্যি উনি রাজি হলেন পত্রিকা সম্পাদনা করতে। ওঁর স্নেহে আর আশকারাতেই সোজাসাপটা সাদাসিধে বাংলায় শুরু হল আর্ট জার্নাল– ‘নতুন ছবি’। সম্পাদক– শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। আমরা কয়েকজন সহকারী– তরুণ ঘোষ, বিকাশ মুখার্জি, প্রদীপ শূর, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি।

পত্রিকার চেহারা কেমন হবে তাই নিয়ে শুরু হল সাজো সাজ রব। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। হবে না-ই বা কেন। এতসব পাশ করা শিল্পীর দল, তায় ডাকসাইটে সম্পাদক, তাদের কাগজ তো আর জুয়েল ক্লাবের লিটল ম্যাগ নয়। পত্রিকার পরিবেশন যেন দারুণ হয়, তার জন্য হয় পর্বতের কাছে না হয় সমুদ্রের কাছে যাচ্ছি। মাঝামাঝি নেই। মডেল হিসেবে হাতে নিলাম ‘এক্ষণ’ পত্রিকা। লক্ষ করার মতো তার ছাপার গুণ, হরফের সাইজ, একটাও ভাঙা অক্ষর নেই। তখন মেটাল টাইপে কম্পোজ, লেটার প্রেসে ছাপা। কারও সঙ্গে মুখোমুখি জ্ঞান নেওয়ার ইচ্ছেতে চলে গেলাম সুভো ঠাকুরের বাড়ি। ওঁর অগাধ আস্থা ছিল শিল্পের ওপর। চৌরঙ্গী রোডের বিশাল বসবাসের ঘর দেখে অবাক। শিল্প সংগ্রহে ভরা ঘরে বসে শুনলাম বাংলা আর্ট জার্নাল ‘সুন্দরম্’-এর গোড়ার কথা। ‘সুন্দরম্’– চারুকলা, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের মাসিক পত্র। প্রচ্ছদ ও নামলিপি সত্যজিৎ রায়ের। পরে এলেন রঘুনাথ গোস্বামী, রণেন আয়ন দত্ত। বিশেষ করে জার্মান অনুদানে পাওয়া অসাধারণ কাগজের কথাও শুনলাম। শুনেছিলাম ওঁর সংগৃহীত জিনিসপত্র সিনেমার কাজে কীভাবে ধার নিতেন সত্যজিৎ রায় বা উৎপল দত্তরা। সমৃদ্ধ হলাম।

আমরাও কার্পণ্য করিনি। মোটাও নয়, পাতলাও নয়, পাতা ওল্টাতে হাতের আরাম এমন একটা কাগজ খুঁজে বার করেছিলাম। চকচকে নয়, অল্প খসখসে, দুধ সাদা নয়, মনের মতো শ্বেতাভ তার রং। ধবধবে সাদা কাগজে কালো কালিতে ছাপা অক্ষর পড়তে চোখের আরাম হয় না, তাই গাঢ় ছাই রঙের কালি। একই রঙের আর একটু মোটা কাগজ মলাটের জন্য। প্রথম প্রচ্ছদ এবং নামলিপি আমার। প্রস্তুতি সংখ্যার মলাটে কোনও ছবি ছিল না। শ্বেতাভ কাগজে গাঢ় ছাই রঙে শুধু নামলিপি, মাঝ বরাবর একটু ওপরে। মলাটের পরের পাতায় শিল্পী নন্দলাল বসুর একখানা রেখাচিত্র। শেষ মলাটে আনন্দবাজার পত্রিকার শুভেচ্ছা, কালো কালিতে ছাপা রেখাচিত্রে একরাশ ফুলের ছবি দিয়ে একটি মনোরম বিজ্ঞাপন।

ঘর গোছাতে গিয়ে বইপত্রের সঙ্গে ‘নতুন ছবি’-র দু’টি পত্রিকা হাতে পেলাম। বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্বে বেশ আনন্দ। একটি সংখ্যার বিষয় দেখছি ‘কলা সমালোচনা’। সেই সময়ের প্রথম সারির সংবাদপত্র এবং পত্রিকার শিল্প সমালোচকদের আমরা বলেছিলাম– শিল্প নিয়ে লেখেন, কিন্তু আপনাদের লেখা না সাহিত্য, না সংবাদ, না কবিতা, না প্রবন্ধ। আপনাদের নিজের বিষয় নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করলে আমাদের জন্য লিখুন। ওঁরা লিখেছিলেন। কে লিখেছিলেন আর কী লিখেছিলেন সেটা এরকম– অহিভূষণ মালিক: এখন কলা সমালোচনার মান। প্রশান্ত দাঁ: কলকাতার শিল্প সমালোচনা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত: শিল্প সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত। প্রদীপ পাল: শিল্প আলোচনার আশপাশ। তপতী গুহঠাকুরতা: শিল্প এবং সমালোচনা। অতনু বসু: সমালোচনার ভালো ও মন্দ।

প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন হয়েছিল কলকাতায় ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এ। আমাদের দলের প্রদর্শনীর সঙ্গে বিশিষ্ট দর্শক শিল্পী সমাগমে পত্রিকার উদ্বোধন করেছিলেন শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য, রবীন মণ্ডল এবং রথীন মৈত্র। প্রস্তুতি সংখ্যার বিষয় ছিল সাক্ষাৎকার। চিত্রকর আর ভাষ্কর ছাড়া তখনকার কলকাতার বিশেষ বিশেষ সৃজনশীল মানুষের সাক্ষাৎকার দিয়ে সাজানো হল পত্রিকা। যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁরা হলেন– কবি শক্তি চট্টাপাধ্যায়, সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরি, বাচিকশিল্পী প্রদীপ ঘোষ, খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী, সেতার বাদক নিখিল ব্যানার্জি এবং আরও অনেক গুণী মানুষ। মনে পড়ছে, ছিলেন বাণিজ্যিক থিয়েটারের তখনকার জনপ্রিয় ক্যাবারে ডান্সার মিস্ পাপিয়া। সাক্ষাৎকারে ছিল দশটি সহজ প্রশ্ন। একই প্রশ্ন সবার জন্য, সাজিয়েছিলেন শঙ্করদা। মানুষ ভেদে উত্তরে আলাদা আলাদা অনবদ্য সব কথা সংগ্রহ হল। ন’টি প্রশ্নের উত্তর দিতে সবাই স্বাচ্ছন্দ বোধ করলেও শেষ প্রশ্নে অসহায়তার ছায়া দেখেছিলাম অনেকের মধ্যে। দশম প্রশ্ন: শিল্পকর্ম দেখার কাজটা কি আপনার কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হয়?

পত্রিকা ছাড়া মাঝে মাঝে ডায়েরির কথা আসে শঙ্করদার মাথায়। সব শেষে বলি ওঁর অভাবনীয় উৎভাবন, একটা অদ্ভুত আইডিয়া হল ‘বারোয়ারি ডায়েরি’। প্রশ্ন হল, মানুষ কি সত্যিই উঠতে বসতে, দিন রাত প্রতি মুহূর্তে পরিবারের সবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ পায়? আমার তো মনে হয় না। একমাত্র মানুষই বোধহয় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়। এখন যা ভালো, পরমুহূর্তে তা নীরস বলে মনে হয়। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, শব্দ, দৃশ্য যাই হোক না কেন; এমনকী, মানুষ, এমনকী প্রিয়জন। তার চাই একটা ব্যাক্তিগত সময়, একটু একা হওয়ার সময়। প্রত্যেকেই কখনও একটু লুকনোর সময় খোঁজে, নিজস্ব গোপন সময়। সৃজনশীল ব্যক্তির কাছে তো ব্যাপারটা আরও ভয়ানক। সে ক্ষেত্রে কোনও দু’জন শিল্পী তাদের ভাবনার জগতে একে অপরকে ভাগ দিতে চায় না। তারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত মনোজগতে প্রবেশ নিষেধ। নাচ-গান-নাটক, শিল্প-সাহিত্য সবেতেই তাই এত চুলোচুলি। গায়ে গায়ে বসে বা শুয়েও সৃজনশীল সমমনস্ক মানুষ নিজের মতো চিন্তা করার যদি পরিবেশ তৈরি করে, হয়তো বা করা সম্ভব। কিন্তু কারও চিন্তার মধ্যে ঢুকে পড়া বা তার ভাবনার গোপন রাজত্বে অন্য মনের গুপ্তচর পাঠানো সম্ভব হতে পারে? হ্যাঁ, হতেও পারে। তা হয়েছিল। সে ছিল তরুণ বয়সে আমাদের এক মজার খেলা।

ওল্ড চায়না মার্কেট থেকে খাতাখানা বানিয়ে এনেছিল বিকাশ। মহাভারতের মতো সাইজ আর মজবুত করে বাঁধানো। সেটা ছিল আমাদের শিল্পীদের দলের ‘বারোয়ারি ডায়েরি’। সেই বারোয়ারি ডায়েরি দলের কোনও সদস্য বাড়িতে নিয়ে যেতে পারত। নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরি হিসেবে সেখানে লিখতে পারত মনের কথা। লেখা যেত নিজের সুখ-দুঃখের কথা। কোনও শিল্পকর্ম, কোনও প্রদর্শনীর কথা, সিনেমা-সংগীত-নাটক-বইয়ের আলোচনা-সমালোচনা সব লিপিবদ্ধ হত ডায়েরিতে। দু’-চার দিন পর ডায়েরি ফিরে আসলে দলের অফিস থেকে আর একজন নিতে পারত। কখনও মিটিঙের আগে পরে কেউ অফিসে বসেই ডায়েরি লিখত বা অন্যদের লেখা নিঃশব্দে পড়ত। কখনও বা অলস ডায়েরি অনেক দিন পড়ে থাকত অফিসে।

একটা শর্ত ছিল– ডায়েরিতে অন্যের লেখা পড়া যাবে, মতের মিল-অমিলে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু মুখে কোনও সদস্যকে কিছু বলা যাবে না। সবই লিখে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম ডায়েরি লেখায়। এখন অবাক হয়ে ভাবি তা ছিল ঠিক আজকের দিনের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের গোড়ার কথা। সবাইকে লিখে লিখে বলা মানের কথা। সাক্ষাৎ নেই, সামনাসামনি দেখার কোনও সুযোগ নেই, অথচ একে অপরের মন বুঝতে পারছি। অন্যদের মন পড়ার এক অদ্ভুত খেলা। সব সত্যি কথা লিখতে পারতাম না সব সময়, আবার ভুলেও যেতাম কখনও যে ওটা আমার নিজের ডায়েরি নয়। অনেক হাতের লেখা, আঙুলের ছাপ, ব্যক্তিগত ছোঁয়া। কারও হাঁচি কাশি বা নিশ্বাসের নিস্তেজ অচেনা ভাইরাসও ডায়েরির পাতায় আটকে ছিল হয়তো। সেটা ছিল একটা সময়ের দলিল, কিন্তু সেই ডায়েরিটা এখন আমাদের কাছে নেই। ডালহৌসিতে অফিসে আগুন ধরে যায় একদিন। সেই আগুনে আর ফায়ার ব্রিগেডের জলের তোড়ে অনেক জিনিসপত্রের সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় আমাদের সাধের সেই ‘বারোয়ারি ডায়েরি’।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved