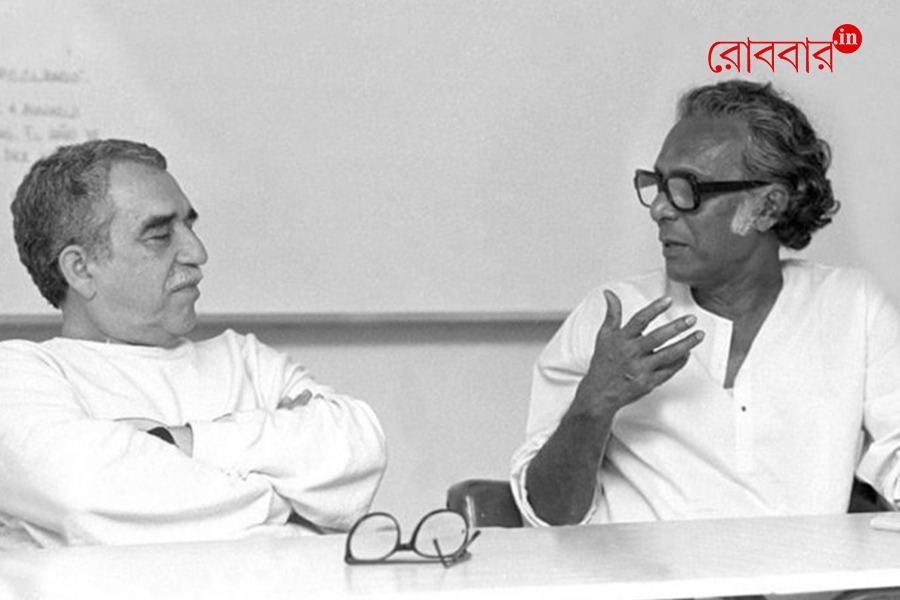

মৃণালদার সঙ্গে নানা সময় আড্ডা মারতাম। মৃণালদা জানতেন, আমার সবথেকে প্রিয় লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। তখন অবধি ইংরেজিতে মার্কেসের যা যা অনুবাদ হয়েছে, সবই পড়েছি। মৃণালদার সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে মার্কেসের লেখালিখি নিয়ে। এপ্রিল, ১৯৮২ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার দেখা হয়েছিল মৃণাল সেন ও মার্কেসের। দু’জনেই সে বছর ছিলেন জুরি। মার্কেস নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সেই বছরেরই ২১ অক্টোবর। ১৯৮৮ সালে ‘হাওয়ানা ফিল্ম স্কুল’-এ আবারও ওঁদের দেখা হয়। এবং এইবারই বন্ধুত্ব জমে ওঠে।

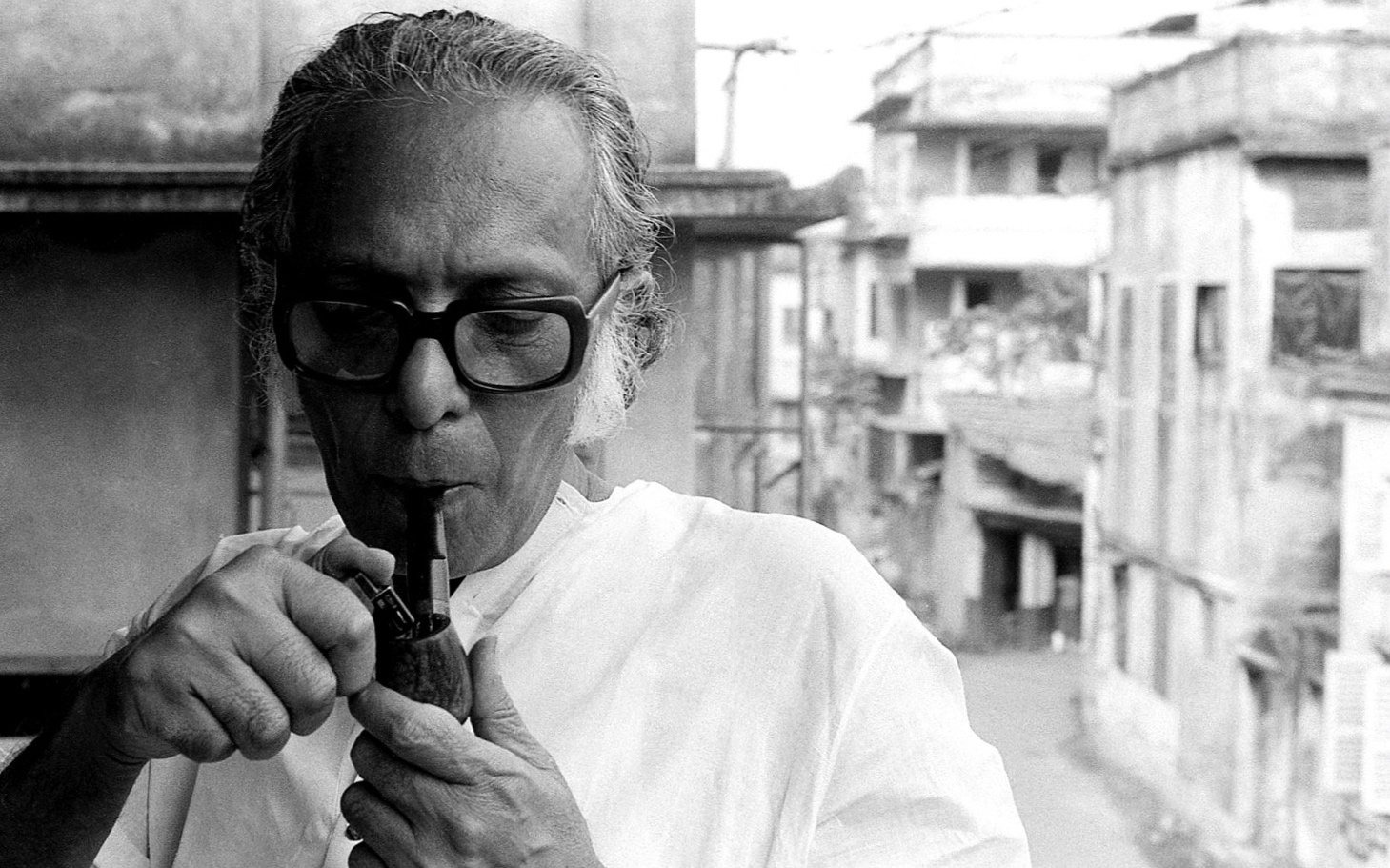

প্রচ্ছদের ছবিঋণ: সঞ্জীত চৌধুরী

১৩.

’৮৬ সাল। একদিন বাড়ি ফিরেছি। আমার বাবা বসন্ত চৌধুরী বললেন, ‘‘মৃণালদা ফোন করেছিলেন। ওঁর নতুন ছবি ‘জেনেসিস’-এর স্ক্রিনিং রয়েছে। দেখতে যেতে বলেছেন তোমাকে। বারবার করেই বললেন।’’ ‘জেনেসিস’ একটা ইউরোপিয়ান প্রোডাকশন। গোর্কি সদনে সেই ছবির স্ক্রিনিং হয়েছিল। আমার পৌঁছতে খানিক দেরিই হল। আমি যখন ঢুকেছি, তখন হলের আলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শেষের দিকেই বসলাম। দেখলাম ছবিটা।

মৃণালদার একটা ব্যাপার ছিল, যাঁরা ওঁর কাছের লোক, তাঁদের কাঁধে হাত দিয়ে বা হাত ধরে কথা বলতেন। হল থেকে বেরতেই মৃণালদা আমার হাত ধরলেন, বললেন, ‘ছবিটা তোমার কেমন লেগেছে?’ বললাম, ‘আমার ভালো লাগেনি মৃণালদা, যখনই তুমি নাসিরুদ্দিন, ওম পুরী এবং শাবানা আজমিকে মরুভূমির ওখানে এস্ট্যাবলিশ করলে, তখনই আমার মনে হয়েছে, এই চরিত্রগুলো নিয়ে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হবে। একজন মহিলা ও পুরুষ, সে কারণেই।’ মৃণালদা বললেন, ‘এটা তোমার মনে হয়েছে?’ বললাম, ‘হ্যাঁ, মনে হয়েছে।’

মৃণালদার এই একটা বিরাট গুণ ছিল যে, সদ্য প্রকাশিত ছবির নিন্দা ওঁর সামনেই করা যেত। কিন্তু তার জন্য যুক্তি চাই। সে যুক্তি ভুল হতে পারে, ঠিক হতে পারে। কিন্তু ও-ই প্রায় একমাত্র লোক যাঁর ছবি খারাপ বলা যেত প্রথম স্ক্রিনিং থেকে বেরিয়ে এসে, একেবারে মুখের ওপর। সেই স্ক্রিনিংয়ের পর আমি, বাবা ও আরও দু’-তিনজন গাড়ি করে কাছেই আজাদ হিন্দে চা খেতে গিয়েছিলাম। দেখা গেল ওই তিন-চারজনের প্রত্যেকেরই এই ছবি ভালো লেগেছে। তাঁরা আমাকে আবারও জিজ্ঞেস করলেন কেন ভালো লাগেনি। ওঁদের মতের সঙ্গে আমার মত মিলল না।

কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। একটা ওয়ার্কশপ করানোর কথা মৃণালদার। অল্পবয়সিদের শেখানো হবে– বায়াস্কোপ কীভাবে করতে হয়। সেই অল্পবয়সিদের তালিকায় ছিলাম আমিও। মৃণালদাকে অ্যাসিস্ট করতে পারব, ফলে আমিও খুব খুশি। আমি মৃণালদাকে জানালাম সেকথা। মৃণালদা খানিক গম্ভীর গলায় বললেন, ‘সে ভালো কথা, কিন্তু তুমি এই অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমার সঙ্গে থেকো। তুমি তো গৌতমের কাছে অলরেডি শিখছ কী করে ছবি বানাতে হয়।’ তখন তো সত্যিই আমি গৌতম ঘোষের ইউনিটে কাজ করি। ওই গোটা সময়টাই আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। টুকটাক গল্প-টল্পও হত।

এখানে গৌতমদা ও মৃণাল সেনের ব্যাপারে একটা কথা বলে নিতে চাই। গৌতমদা তখন ডকুমেন্টরি করছেন। ১৯৭৪ সালে গৌতমদার করা ‘হাংরি অটাম’ নিয়ে সেসময় বেশ হইচই চলছে। মৃণালদা তখন করছেন তেলুগু ভাষায় ‘ওকা উড়ি কথা’। মৃণালদার ছেলে, কুণাল সেনের সমবয়সি ছিলেন অভিজিৎ গুপ্ত। পাঠভবনে একসঙ্গে পড়তও। কুণাল একদিন অভিজিৎ গুপ্তকে বললে, ‘বাবা, তোকে দেখা করতে বলছে।’ সেই দেখা করতে বলা আসলে পোস্টার তৈরি করার জন্যই। ‘ওকা-উড়ি কথা’, ‘মৃগয়া’ সাত-আটটা ছবির পোস্টার করেছিলেন অভিজিৎ গুপ্ত। অভিজিৎ গুপ্ত পরবর্তীকালে বেশ কিছু পোস্টার আমাকে দিয়ে রেখেছিল সংরক্ষণ করার জন্য। আমি সম্প্রতি মৃণাল সেন আর্কাইভে সেই পোস্টারগুলো দিয়ে দিলাম।

ওঁর প্রোডিউসাররা সম্ভবত মৃণালদার এই ছবির এডিট দেখতে এসেছিলেন। মৃণালদা তাঁদের দেখালেন গৌতমদার ওই ছবিটি– হাংরি অটাম। এবং তা দেখে, সেই প্রোডিউসাররা মুগ্ধ! তখন মৃণালদাই গৌতমদার সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দেন। প্রোডিউসাররা বলেন যে, ওঁরা গৌতমদার একটা ছবি প্রোডিউস করতে চান। গৌতমদাও তাতে রাজি। বললেন, ‘ছবিটা হিন্দিতে বা বাংলায় করতেই পারি।’ কিন্তু প্রোডিউসারেরা বলেন ছবিটা তাঁদের মাতৃভাষায় করতে হবে। গৌতমদা তেলুগু ভাষা না জেনেও ‘মা ভূমি’ নামের ফিচার ফিল্মটা করেন। সে ভাষা শেখার জন্য কিছু মানুষ গৌতমদাকে হেল্প করেছিলেন। এবং সেটাই ওঁর প্রথম ফিচার ছবি, মৃণালদার মতোই তেলুগু ভাষাতেই। এই ছিলেন মৃণাল সেন, যে নিজের প্রোডিওসারকেও অন্য পরিচালকের ছবি প্রোডিউস করার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারতেন। তবে এছাড়াও, আরও একবার ছবি করার টাকা পাওয়া যাচ্ছিল না বলে, মৃণালদা সেল্ফ গ্যারান্টি করে দশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন গৌতমদাকে। ভেবে দেখুন, সেকালে দশ হাজার টাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

একবার একটা বাড়ির ছাদে শ্যুট করছি আমরা। সেট আপ করা হচ্ছে। সেসময় একজন এনআরআই ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কথাবার্তায় সেই ধাঁচখানা স্পষ্ট। কয়েকটা আমেরিকান শহরের নাম শুনিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেসব শহরে তিনি থাকেন কিংবা ঘন ঘন গিয়ে থাকেন। তিনি মৃণালদাকে বললেন, ‘‘আমি আপনার ছবির ভক্ত। আমি জেনেসিস দেখেছি। আমি এবং আমার স্ত্রী দু’জনেই মুগ্ধ। একাধিকবার দেখেছি।’’ মৃণালদা বুঝতেন একজন লোকের কথা, ঠিক কতটা শোনা দরকার এবং কতটা নয়। ওই ভদ্রলোক যখন প্রায় তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার এই একই কথা বলছেন, তখন মৃণালদা আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। মৃণালদা ভদ্রলোককে বললেন, ‘আপনি এই ছেলেটাকে চেনেন?’ উনি বললেন, ‘না।’ মৃণালদা বললেন, ‘‘ওঁর নাম সঞ্জীত চৌধুরী, ও আমাকে এই ছবিতে পার্টিসিপেট করছে। খুব ভালো ছেলে, কিন্তু ওর ‘জেনেসিস’ খুব খারাপ লেগেছিল। কী বলো, খারাপ লেগেছিল কি না?’’ আমাকে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলতে হয়েছিল। এই ঘটনাটা ঘটছে ‘জেনেসিস’ স্ক্রিনিংয়ের দু’-দেড় বছর পর। এই সময়টার মধ্যে কিন্তু কোনও দিন জেনেসিস নিয়ে একটা কথাও বলেননি মৃণালদা।

মৃণালদার সঙ্গে নানা সময় আড্ডা মারতাম। মৃণালদা জানতেন, আমার সবথেকে প্রিয় লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। তখন অবধি ইংরেজিতে মার্কেসের যা যা অনুবাদ হয়েছে, সবই পড়েছি। মৃণালদার সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে মার্কেসের লেখালিখি নিয়ে। এপ্রিল, ১৯৮২ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার দেখা হয়েছিল মৃণাল সেন ও মার্কেসের। দু’জনেই সে বছর ছিলেন জুরি। মার্কেস নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সেই বছরেরই ২১ অক্টোবর। ১৯৮৮ সালে ‘হাওয়ানা ফিল্ম স্কুল’-এ আবারও ওঁদের দেখা হয়। এবং এইবারই বন্ধুত্ব জমে ওঠে। মার্কেস মৃণাল সেনের অনেকগুলো ছবিই দ্যাখেন। মৃণালদার কাজ খুব ভালো লেগেছিল ওঁর। মার্কেসের লেখাও ততদিনে মৃণালদা পড়েছিলেন।

একদিন এই মার্কেসের লেখা নিয়েই কথা হচ্ছিল মৃণালদার সঙ্গে। মৃণালদা হঠাৎ করেই বললেন, ‘জানো, মার্কেস আমাকে একটা ছবি করতে বলেছিল।’ আমি শুনে তো ভীষণই উত্তেজিত, ‘তা, আপনি কী বলেছিলেন?’ ‘আমি বলেছিলাম, আমার ছবির যা বাজেট, তা দিয়ে হয়তো তোমার গল্পের কপিরাইটটুকু শুধু কিনতে পারব।’ এর পরের অংশটুকুতে মৃণালদা-মার্কেস সংলাপ যেরকম শুনেছিলাম, লিখে রাখলাম।

মার্কেস: আমার যে কোনও গল্প, যে কোনও লেখা, ‘ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিটিউড’ ছাড়া, তুমি ছবি করতে নিতে পারো। আমি তোমার কাছ থেকে এক ডলার নেব।

মৃণালদা: তুমি আমাকে এক ডলারে একটা ছবি করতে দেবে?

মার্কেস: হ্যাঁ।

মৃণালদা: তোমার গল্প নিয়ে যদি ছবি শুরু করি, তাহলে দুটো কন্ডিশন আছে।

মার্কেস: কী বলো?

মৃণালদা: আমি যখন স্ক্রিপ্ট করছি, তখন তুমি কোনওভাবেই ইন্টাফেয়ার করতে পারবে না।

মার্কেস (হয়তো বা খানিক অপ্রস্তুত, হতচকিত): হ্যাঁ, তুমি যদি করো, তাহলে আর কিছু করব না। আর দ্বিতীয় কন্ডিশন?

মৃণালদা: সেটা হল, ছবিটা দেখে তুমি আত্মহত্যাও করতে পারবে না।

…ফ্রেমকাহিনি-র অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১২: পুরনো বাড়ির বারান্দায় মগ্ন এক শিল্পী

পর্ব ১১। প্রায় নির্বাক গণেশ পাইন আড্ডা মারতেন বসন্ত কেবিনে

পর্ব ১০। আজাদ হিন্দ হোটেল আর সুব্রত মিত্রর বাড়ির মধ্যে মিল কোথায়?

পর্ব ৯। শান্তিনিকেতনের রাস্তায় রিকশা চালাতেন শর্বরী রায়চৌধুরী

পর্ব ৮। পুরনো বইয়ের খোঁজে গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিলেন ইন্দ্রনাথ মজুমদার

পর্ব ৭। কলকাতার জন্মদিনে উত্তম-সুচিত্রার ছবি আঁকতে দেখেছি মকবুলকে

পর্ব ৬। বিয়ের দিন রঞ্জা আর স্যমন্তককে দেখে মনে হচ্ছিল উনিশ শতকের পেইন্টিং করা পোর্ট্রেট

পর্ব ৫। আলো ক্রমে আসিতেছে ও আমার ছবি তোলার শুরু

পর্ব ৪। মুম্বইয়ের অলৌকিক ভোর ও সাদাটে শার্ট পরা হুমা কুরেশির বন্ধুত্ব

পর্ব ৩। রণেন আয়ন দত্তর বাড়ি থেকে রাত দুটোয় ছবি নিয়ে বেপাত্তা হয়েছিলেন বসন্ত চৌধুরী

পর্ব ২। ইশকুল পার হইনি, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত একটা ছোট্ট রামের পেগ তুলে দিয়েছিল হাতে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved