একজন মহান কবির যেরকম স্বাভাবিক সেভাবে যুগের শরীরতন্ত্র প্রকটিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। প্রকৃতি থেকে– নিউটন; জীবন থেকে ডারউইন; ইতিহাস থেকে মার্কস; আত্মা থেকে ফ্রয়েড; ঈশ্বর নির্বাসিত। ধর্মের মৃত্যু হচ্ছে– অন্যমনস্ক মৃদুতায় প্রতীতী জন্মায় সুদূরতম বাংলায়ও। আইনস্টাইন নির্মিত সেতুতে তাঁর আস্থা ছিল, ছিল না কোনও কিছুকে চূড়ান্ত মনে হওয়ার সুসমাচার।

৬.

মিনকোভস্কির দেখানো চতুর্থ মাত্রার সংকেতবাক্য সম্বল করে কবি দেখলেন– সঙ্গে সঙ্গে আমরাও– ‘আসন্ন সময়ের বালুঘড়ি আঁখিহীন– একদা অনেক ধ্বনি বিনিময়ের পরে চুপ। স্তব্ধতার মতো।’ (শান্তি: মহাপৃথিবী)। আবহমান কাল খেলা করে চোখের সামনে: ‘এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে/ নির্জন খেতের চেয়ে দেখি অভিভূত চাষা;/ এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা/ সকল সময় পান করে জলের মত এক ঢোঁকে… তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে/ যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব– একসাথে প্রচারিত করে।’ (আবহমান: মহাপৃথিবী)।

এই অভিভূত চাষাটি কে? ইতিহাসযান– উত্তর-আপেক্ষিকতা মানব সভ্যতা কী– যে জেনেছে পরিচিত গ্রন্থগুলি কীটদষ্ট, অথচ নববর্ণমালা খুব বোধগম্য নয়, আদিম মানুষের মতো বা বাস্তবিক মানুষ জ্ঞান থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে চিরদিন? কে জানে। হায়!

‘সময় উচ্ছিষ্ট হয়ে কেটে গেলে আমাদের পুরানো গ্রহের/ জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি করে ফেলে।’ (প্রতীতি: সাতটি তারার তিমির)।

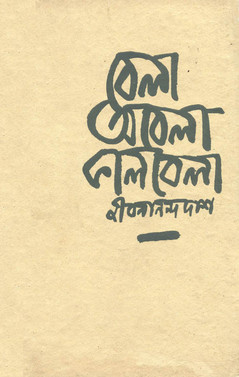

‘অথবা যা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল/ মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোন/ দ্বিতীয় সময়ে– সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।’ (পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে: বেলা অবেলা কালবেলা)

পরাবাস্তব কিমিতির মধ্যে কালের দংশন বিস্মৃত হয়ে চিত্রার্পিত মহীনের ঘোড়া– নিওলিথ স্তব্ধতা– ডায়নামো, ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে। ‘আমরা যাই নি মরে আজো– তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।’ (ঘোড়া: সাতটি তারার তিমির)।

‘ইলেকট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হয়ে রবে?/ কোন অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে?’ (লোকেন বোসের জর্নাল: শ্রেষ্ঠ কবিতা)।

আমার পাঠক অভিজ্ঞ। তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধিতে এনেছেন হাইজেনবার্গের ‘প্রিন্সিপল অফ আনসার্টেনিটি’র পরিপাকক্রিয়া। যদিও হাইজেনবার্গে এই দোষগুণ– অনিশ্চয়তার পরিমাণ– নির্দেশ করা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে পরমাণুর গর্ভদেশ– প্রতীকের পৃথিবী। শ্রয়ডিঙ্গারের (১৯৩০) মার্জার আর জীবনানন্দের লুপ্ত বিড়াল সেখানে প্রায় একই অর্থ বিচ্ছুরণ করছে। কী করুণভাবে যে আমাদের পণ্ডিতরা এখনও মহাকবির দুয়ারে আছাড় খাচ্ছেন!

‘আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর?’ সুতরাং, তাঁর পক্ষে এই জয়– অজস্র রক্তপাত ও ক্ষয়রোগ সত্ত্বেও– এত সহজে অর্জিত হয়নি। সপ্রতিভ বাগ্মী ও নির্মনন ছান্দসিকরাই ভ্রমণ সমাপ্ত করে, সিলেবাস থেকে সুনিশ্চিত উত্তর পেয়ে। এখানে মাঝে মাঝেই প্রশ্নের হাহাকার: ম্লান হয়ে গেছে সোনালি সিংহের গল্প। একজন মহান কবির যেরকম স্বাভাবিক সেভাবে যুগের শরীরতন্ত্র প্রকটিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। প্রকৃতি থেকে– নিউটন; জীবন থেকে ডারউইন; ইতিহাস থেকে মার্কস; আত্মা থেকে ফ্রয়েড; ঈশ্বর নির্বাসিত। ধর্মের মৃত্যু হচ্ছে– অন্যমনস্ক মৃদুতায় প্রতীতী জন্মায় সুদূরতম বাংলায়ও। আইনস্টাইন নির্মিত সেতুতে তাঁর আস্থা ছিল, ছিল না কোনও কিছুকে চূড়ান্ত মনে হওয়ার সুসমাচার।

‘কোয়ান্টাম থিওরি, সময় দেশের আপেক্ষিকতা, দেশকালের সীমা প্রসৃতি, বিচূর্ণ পরমাণুর আশ্চর্য উত্তেজ…’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)। ‘এগুলো আজ পর্যন্ত নতুন সত্য, আগামী কাল এদের সম্বন্ধে কী ভাববে জানা নেই’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)। উপরন্তু স্ব-ধর্মনিষ্ঠ রাত্রি। বুর্জোয়া পোশাকে আমরা মধ্যম পথে।

‘পিছনের পটভূমিকায় সময়ের/ শেষনাগ ছিল, নেই;– বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা/ নিভে যায়; মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়; (সূর্য নক্ষত্র নারী: বেলা অবেলা কালবেলা)।

ভ্রুণ বিকাশমান। নব্য-সময়চিন্তার বিরুদ্ধে অতিনৈয়ায়িকদের বিদ্রোহ। কার্য-কারণবাদ বিষয়ে আইনস্টাইনের মতান্তর অনুজদের (যথা নিলস বোর) সঙ্গে। তাঁর সামনে কুয়াশা। সে খুব মসৃণ পদপাত নয়। গোধূলিসন্ধির নৃত্য থেকে জীবনানন্দের আত্মনিবেদন সময়ের কাছে: ‘হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে/ কেবলি গতির গুণগান গেয়ে– সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে;’ (সময়ের কাছে: সাতটি তারার তিমির)।

মলিন হবে আমাদের আয়ু, চলৎপ্রতিভাময়ী নারীটি তাঁর কণ্ঠলগ্না থেকে যাবে। পদার্থগতির ছেদ নেই; ছন্দ আছে। চরম প্রাজ্ঞতায় এ-সত্য আবশ্যিক জেনেই জীবনানন্দ আমাদের কাব্যে প্রবর্তন করলেন এক সৌরকরোজ্জ্বল স্ব-বিরোধিতা।

‘এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে;– জানি না সে/ এইখানে শুয়ে আছে কিনা।’

ফলে, আজ বুঝতে পারি, আমৃত্যু, জীবনানন্দের, এক আধুনিক শিল্পীর, তথাকথিত স্ব-বিরোধিতা আসলে যে কোনও আধুনিকের পক্ষেই মৌলিক অধিকার। জীবনানন্দকে, বিশেষত সাতটি তারার তিমিরকে, শাসন করছে কোয়ান্টাম বাস্তবের অনিশ্চিত শিল্প-প্রজ্ঞা। রাত্রি: কুমারী মাতা যেমন সত্য, প্রজাতির মহাভারত যেমন সত্য, সাতটি তারার তিমির তেমনই এক উপনিষদ।

আমাদের সৌভাগ্য জীবনানন্দ দাশ বাঙালি হিসেবেই আন্তর্জাতিক প্রজ্ঞানের অভিযোজনে অভ্যস্ত ছিলেন।

…ট্রামলাইনের সারস…

পর্ব ৫. বিজ্ঞানই দর্শনকে গঠন করবে, ধর্ম নয়, ভেবেছিলেন জীবনানন্দ

পর্ব ৪. জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?

পর্ব ৩. জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?

পর্ব ২. জীবনানন্দেরই বিড়ালের মতো তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নৈশ সড়কে, ইতিহাসে

পর্ব ১. রবীন্দ্রনাথের নীড় থেকে জীবনানন্দর নীড়, এক অলৌকিক ওলটপালট

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved