কোণার্ক বাড়ি হয়েছে ধাপে ধাপে। এ বাড়ির স্থাপত্যর কথা বলতে গিয়ে অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের লেখার পাণ্ডুলিপি বারেবারে বদলেছেন বাড়িও যেন তেমনই। কোনও একটি নির্দিষ্ট লেখা বা রূপে তিনি পরিতৃপ্ত থাকতে পারতেন না বেশিদিন। নাটক বা গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময়েও বারবার স্ক্রিপ্ট বদল করতেন। রবীন্দ্রনাথে স্থাপত্য ভাবনার ক্রমবিকাশ ধরা পড়ে এসব বাড়ির নির্মাণে।

৬.

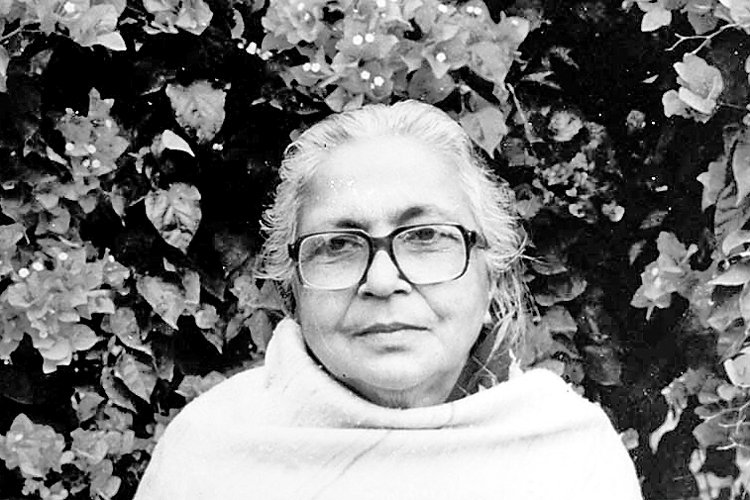

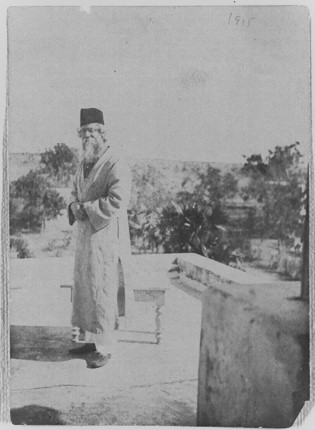

কোণার্ক বাড়ি উত্তরায়ণের প্রথম বাড়ি। খড়ের চালের এই বাড়িটি নির্মিত হয় ১৯১৯-এ, আশ্রমের উত্তর দিকে খোয়াইয়ের মধ্যে। কোর্ণাক বাড়িটি ক্রমশ একটু একটু করে বড় হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে কোণার্কের পুরনো ছবি দেখলে খড়ের বাড়ির চেহারা টের পাওয়া যায়। তখনও মৃন্ময়ী ছিল পাশে। পাকা বাড়ি হিসাবে কোণার্ক তৈরির বিবরণ দিয়েছেন রাণী চন্দ।

‘খুব শখ করে কোণার্ক তৈরি করালেন। এমনভাবে করালেন যেন, যে ঘরে বসে তিনি লিখবেন, সেখান হতে চারি দিকের দূর দিগন্ত অবধি পরিষ্কার দেখতে পান । উঁচু ভিতের উপর ঘর উঠল একখানা, তার চার দেয়ালই খোলা, শুধু ছাদটা ধরে রাখবার জন্য চার কোনায় চার থামের মতো খানিকটা করে ইটের গাঁথনি তোলা। সেই ঘরের মেঝে হতে বেশ খানিকটা নীচে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটি শোবার ঘর, পাশে স্নানের ঘর, আর দক্ষিণ-পুব কোণে তেমনি ঘর আর-একখানি, এন্ড্রুজসাহেব এলে থাকতেন গুরুদেবের কাছাকাছি; নইলে ঐ ঘরটিতে বসে গুরুদেব খেতেন । এই তো দেখেছি তখন। বড়োঘরের গা-লাগা শোবার ঘর ও এই ঘরে যেতে-আসতে যে জায়গাটুকু, তার গা ছিল কাচে ঢাকা, মাথায় ছিল ছাদ। উত্তর দিকেও ঠিক এমনি । মাঝের বড়ো ঘরটির সামনে দু সিঁড়ি নেমে একটি বারান্দা, সেই বারান্দা হতে আরো দু সিঁড়ি নেমে পুব দিকে এগিয়ে আসা সারি সারি থামের মাথায় কোনার্কের বিখ্যাত লালবারান্দা। পশ্চিম দিকেও তাই। গুরুদেব ঘরে বসে লিখছেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হত যেন দূরে স্টেজের উপরে তিনি বসে আছেন। গুরুদেবও সেখান হতে দেখতে পেতেন, বাড়ি বাগান পেরিয়ে পথ নেমে চলে গেল দূরে বহুদূরে।’

কোণার্ক বাড়ি হয়েছে ধাপে ধাপে। এ বাড়ির স্থাপত্যর কথা বলতে গিয়ে অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের লেখার পাণ্ডুলিপি বারেবারে বদলেছেন বাড়িও যেন তেমনই। কোনও একটি নির্দিষ্ট লেখা বা রূপে তিনি পরিতৃপ্ত থাকতে পারতেন না বেশিদিন। নাটক বা গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময়েও বারবার স্ক্রিপ্ট বদল করতেন। রবীন্দ্রনাথে স্থাপত্য ভাবনার ক্রমবিকাশ ধরা পড়ে এসব বাড়ির নির্মাণে।

কোণার্ক বাড়ির নানা ঘর নানা সময় নির্মিত বলে শুধু নয়, বাড়ির মধ্যে সিঁড়ি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন বলেও নানা তলে বাড়ির নির্মাণ। বলা হয়, ১৪টি তল আছে এ বাড়িতে। বাড়িটি প্রায় গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছিল। এ নিয়ে অনিল চন্দের করা একটি রসিকতার উল্লেখ করেছেন রাণী চন্দ। মৃন্ময়ী ভেঙে দেওয়ার পর রাণী ও অনিল চন্দ নতুন সংসার পাতলেন কোণার্কে। প্রথম রাত্রিবাসের পর রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়েছিল কি না। অনিল চন্দ নাকি বলেছিলন, মাঝরাতে চোর এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে বলেছে, ‘বাবুমশায়, আমার অপরাধ হয়েছিল, ঢুকেছিলাম; এবার আমাকে বের হবার পথটা বলে দিন দয়া করে।’

কোণার্ক বাড়ির নির্মাণ কেমন করে বদলাতে বদলাতে গিয়েছে, তাও রাণী চন্দের লেখায় রয়েছে। বাড়ি তৈরি হওয়ার পর কিছুদিন আসবাব পত্র এদিক-ওদিক করে নতুনত্ব আনা হল। তারপর পশ্চিমের বারান্দা ঘিরে ঘর হল। তারপর পশ্চিমের রোদ এড়াতে সেদিকে উঠল আর একটি বারান্দা। বারান্দার উঁচু গাঁথনিতে পশ্চিম আকাশ দেখার অসুবিধে বলে জলচৌকির উপর চেয়ার তোলা হল। সূর্যাস্তের সময় সেখানে ওঠা-নামা করতে হয়। তারপর পশ্চিমের বারান্দা ঘেরা উত্তর-পশ্চিমে একটি ঘর উঠল। কিছুদিন খুশি সে ঘর নিয়ে। আসবাবপত্র হল সিমেন্টের। কম্বলের বিছানাদি পাতা হল তাতে। কিছুদিন এভাবে কাটানোর পর প্রথমে গেল সিমেন্টের জলচৌকি। পায়ে ধাক্কা লেগে আঘাত পেয়েছেন তাতে। ক্রমশ ভেঙে বাদ দেওয়া হল অন্য আসবাবপত্রও। তারপর চলে এলেন বারান্দায়। সারাদিন সেখানে বসেই লেখা। রাতে ইজিচেয়ারে সময় কাটান অনেকটা। সিঁড়ির নীলমণি লতার নীল ফুল ছড়িয়ে পড়ে লাল মেঝেতে।

এই কোণার্ক বাড়ির সামনের বিখ্যাত লাল বারান্দা বহু সময় স্টেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পাশের শিমুল গাছের গায়ে রবীন্দ্রনাথ মালতী লতাটি জড়িয়ে দিয়েছিলেন তার বিবরণও স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। এখনও সেই বিরাট শিমুল গাছের গায়ে লতাটি ছেয়ে রয়েছে। এই মালতীকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের গান ‘তব ভবনদ্বারে রোপিলে যে মালতী সে মালতী আজি বিকশিতা’। কোণার্ক বাড়ির শিমুলতলায় টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে লিখছেন বা প্রাতরাশ করছেন রবীন্দ্রনাথ আর কাক-চড়াইয়ের মতো পাখি বা ভুলু কুকুর ভিড় করছে আশপাশে– এরকম বিবরণ বহু স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।

জওহরলাল নেহরু, কমলা নেহরু এসে এ বাড়িতে থেকেছেন। এ বারান্দায় বসেই গল্প করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রাণী চন্দই বিবরণ দিয়েছেন এ বারান্দায় জাপানি অতিথিরা কেমন করে জাপানে প্রচলিত ‘টি সেরিমনি’ পালন করেছেন। জাপানি রীতিতে সবাই মাটিতে বসলেনও। রবীন্দ্রনাথও। তাঁর তখন মাটিতে বসতে কষ্ট হত। কিন্তু বিদেশি অতিথিদের অনুরোধ এড়াতে পারেননি। জাপানি ট্রেতে উনুন, কাঠকয়লা, কেটলি, পেয়ারা সাজিয়ে চায়ের জল গরম করা। জাপানের চা তৈরি পরিবেশনের সৌন্দর্যর কথা রবীন্দ্রনাথ ‘জাপান যাত্রী’তেও বিবরণ দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের সহজ সংস্কৃতির বহু উদাহরণ কোণার্কে লাল বারান্দাকে ঘিরে। অতিথিদের ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়া আসা, সম্ভাষণ, আলাপ-আলোচনা– সবই চলত থাকত লেখা বা ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

১৯২৪ বা ’২৫ সালের বসন্ত পূর্ণিমায় ‘সুন্দর’ গীতিনাট্য অভিনয় গল্প বলেছেন অমিতা সেন। রোজ মহড়া দেওয়া হয়। আম্রকুঞ্জে অভিনয় হবে। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ কর আম্রকুঞ্জ সাজালেন উৎসবের জন্য। কিন্তু বিকেলে এল প্রচণ্ড কালবৈশাখী আর বৃষ্টি। বৃষ্টি বন্ধ হল। কিন্তু আম্রকুঞ্জ ততক্ষণে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। পুরনো লাইব্রেরিতে হল ‘সুন্দর’-এর আংশিক অভিনয়। তার পর বর্ষশেষের দিন আবার ‘সুন্দর’ আগাগোড়া অভিনয় হল কোণার্কে। সেদিন রাণী মহলানবীশ হয়েছিলেন ঋতুরাজ বসন্ত। প্রশান্তচন্দ্র সেদিন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ আনমনা রাণীকে দেখে বলেছিলেন, ‘চৈত্র রজনী হায় যায় অফলা/ বিরহিণী একা লেখে প’য়ে র-ফলা।’ মণিপুর থেকে কাঠের বাক্সে মেয়েদের নাচের পোশাক আনা হয়েছিল। অমিতা সেন লিখেছেন, কোণার্ক বাড়িতে সেসব ঝলমলে পোশাক বাক্স থেকে বের করেছেন প্রতিমা দেবী ও হৈমন্তী দেবী। রং জরি আর কাচ দেওয়া সেসব ঘাগরার পোশাক আর গয়নাগাঁটি পরে আশ্রমকন্যারা কোণার্ক থেকে উদয়নে চললেন, রবীন্দ্রনাথকে নাচের সাজ দেখাতে। সে নাচের ছবি তোলা হয়েছিল, পরে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সত্যজিৎ রায়ের করা তথ্যচিত্রে সে ছবি দেখানো হয়েছে।

কোণার্ক বাড়ির প্রায় গা-ঘেঁষে একটি বাড়িতে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গায়িকা সাহানা দেবী বা ঝুনু। সে বাড়িটি কী মৃন্ময়ী? এই তথ্য স্পষ্ট নয়। তবে সাহানা দেবীর বিবরণ পড়ে খড় আর মাটির বাড়ি মৃন্ময়ীর কথাই মনে হয়। সাহানা দেবী লিখেছেন, সে বাড়ি থেকে কোণার্ক বাড়ির কথা শোনা যেত। রবীন্দ্রনাথে গলা খাঁকারি শুনলে তাঁর উপস্থিতি টের পাওয়া যেত, লেখার সময়ে যে আওয়াজের কথা দেহলি বাড়ি প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গুনগুনানি শুনলে বোঝা যেত গান বাঁধা হচ্ছে। দিনেন্দ্রনাথে হন্তদন্ত হয়ে আসা দেখলে বুঝতে পারতেন সুর ধরে রাখার জন্য তাঁর। একদিনের বিবরণ দিয়েছেন সাহানা দেবী।

একদিন আমি সবে গিয়েছি, দেখি দিনুদা এসে হাজির। বুঝলাম ব্যাপারটা কি। অধীর আগ্রহে কবির মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কবি বললেন, ‘আজ একটা নৃত্যসঙ্গীত রচনা করা গেল, এই সবে শেষ করলুম।’ বলে সদ্যরচিত ‘নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ’ গানটি গেয়ে আমাদের শোনালেন। অসম্ভব ভালো লাগল আমাদের গানটি। সকলেই উচ্ছ্বসিত, দিনুদার চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কবির মুখে গানটি শুনেই আমার কেমন মনে হল এই গানটির চারিটি স্তবক চার রকম তালে বসালে নাচ বেশ জমবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললাম, ‘আপনার এ নৃত্যসঙ্গীতের চারিটি স্ট্যাঞ্জা চার রকম তালে বসালে কেমন হয়?’ দেখলাম ওর বেশ পছন্দ হয়েছে কথাটা, উনি দিনুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘আমার তো মনে হয় বেশ ভালোই হবে– কি বলিস রে ? দিনুদাও সাগ্রহে অনুমোদন করলেন। কবি গানের চারিটি স্তবকের চার রকম তাল করে দিলেন। আমরা যখন এই গান শিখি তখন ~নমো নমো নমো, তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম’– এই অংশটি ছিল না, এটা ছাড়াই আমরা তখন গেয়েছি। পরে কবি এই অংশটা জুড়ে দিয়েছিলেন।’’

শান্তিনেকেতনে দেহলি ও উদয়ন ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সবচেয়ে বেশিদিন থেকেছেন কোণার্ক বাড়িতে। তাঁর সৃজনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে এই বাড়ি। বহু স্মৃতিকথায় তার প্রকাশ। আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যায় বহুতল গৃহনির্মাণ বেশ গুরুত্ব পায়। কোণার্ক ও উদয়ন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আর সুরেন্দ্রনাথ কর রথীন্দ্রনাথের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে স্থাপত্যের সেই শৈলী প্রায় ১০০ বছর আগেই রূপ পেয়েছে।

………………………………..

আলোকচিত্র রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ ও লেখক

গ্রন্থঋণ

গুরুদেব। রাণী চন্দ

স্মৃতির খেয়া। সাহানা দেবী

আনন্দ সর্বকাজে। অমিতা সেন

শান্তিনেকেতন স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ। অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

……………. পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব …………….

৫. দেহলির ছোট ঘর রবীন্দ্রনাথের লেখার মনকে সংযত রেখেছিল

৩. শান্তিনিকেতন আসলে একটি বাড়ির নাম

২. সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ শুধু নন, কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও নির্মাণ করেছিল পূর্ববঙ্গের বাসস্থানগুলি

১. ডালহৌসি পাহাড়ের বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের মহাকাশ পাঠের দীক্ষা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved