শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে। এই রাজ্য কি কেবলমাত্র বহির্জগতের কোনও রাজ্য? সংসারের? এ আসলে মানুষের অন্তরের যে আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য। বহির্জগতের রাজ্য চলে শক্তি দিয়ে। পাণ্ডিত্য দিয়ে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বহু আইন দিয়ে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য চালনার অধিকার খুব কম জনের থাকে। তার কারণ, যারা সেই সাম্রাজ্য চালাতে সক্ষম, তাঁদের অন্তরে প্রয়োজন অত্যধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক শক্তি। সেটি অতি দুর্লভ বস্তু। ঠাকুরই একবার বলেছিলেন বাহাদুরি কাঠের কথা। যে কাঠ জলে ডোবে না। অন্য যারা সেই কাঠের ওপর বসে, তাদের নিয়ে চলতে পারে। মহারাজ আসলেই সেই বাহাদুরি কাঠ। এক আধ্যাত্মিক রাজ্যে সবকিছুই হজম করতে সক্ষম।

৪.

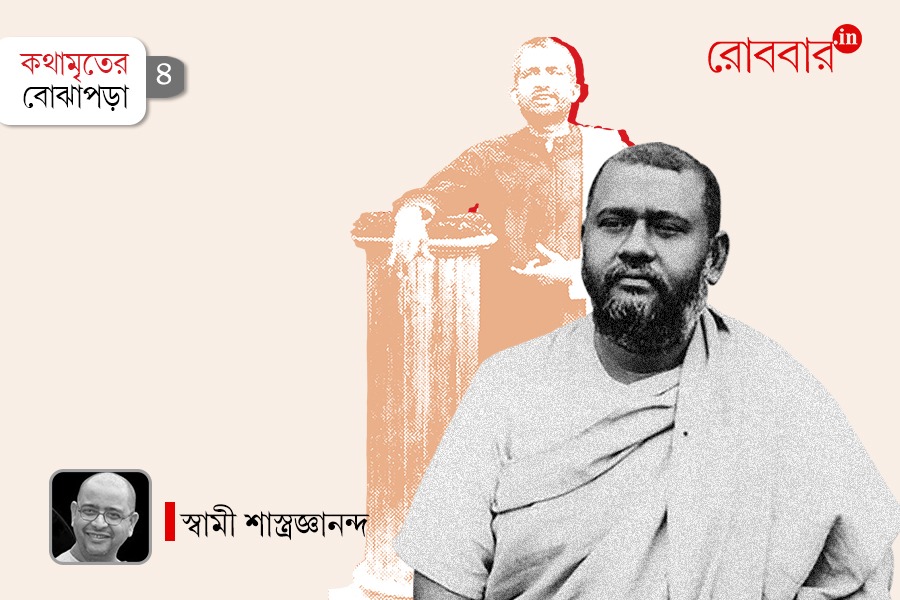

আজ আমরা কথামৃত নয়, বরং পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজের জীবনের একটি বিশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করব।

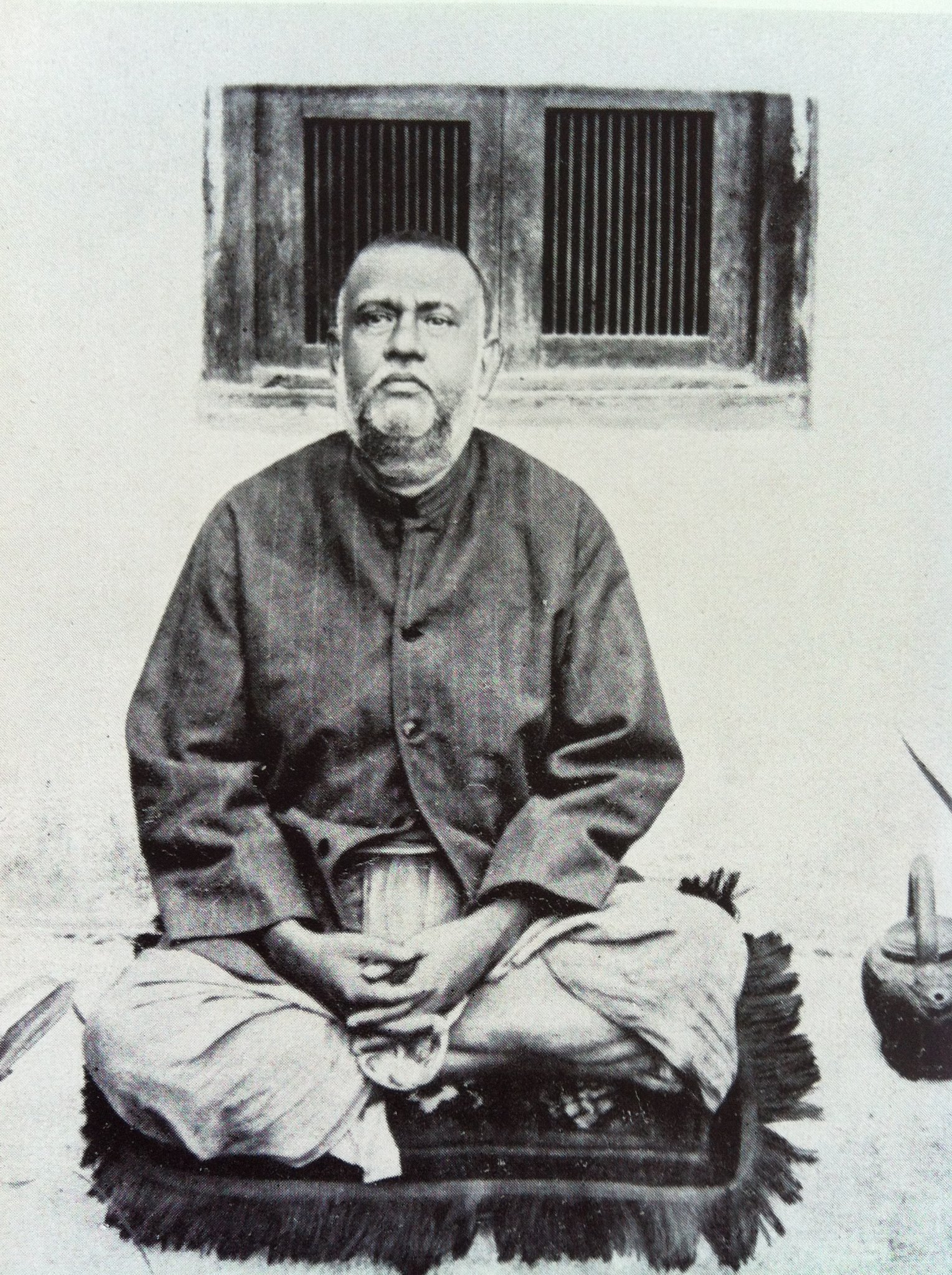

রাজামহারাজ বা রাখাল মহারাজ নামেও সুপরিচিত তিনি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গকার পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজি, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’ গ্রন্থে, গুরুভাব উত্তরার্ধে একেবারে শেষাংশে পৌঁছে, ঠাকুরের একটি কথা উদ্ধৃত করে লিখছেন:

“ঠাকুরের বিশেষ চিহ্নিত অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দ্বারাই জগতের পাপী, তাপী সবাই মুক্তি লাভ করবে। অজ্ঞানের বন্ধন থেকে। জড়তার বন্ধন থেকে। ঠাকুর স্বয়ং আর কোনও কর্ম করবেন না।”

একেই শাস্ত্রে বলা হয় দিব্যভাব। যা গুরুভাবেরই একটি পরাকাষ্ঠা। গুরু তিনভাবে সাধককে মন্ত্র দেন। যথাক্রমে আনবি, শাক্তি এবং শাম্ভবী। শাম্ভবী যে মন্ত্রদান, সেখানে গুরু তাঁর অনুভবের মাধ্যমে আগত ধর্মপিপাসু ভক্তসাধকের অন্তরে চৈতন্যের উদ্ভাসন ঘটিয়ে দিতে পারেন। সেইজন্য কথায় আছে, জগতগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। অর্থাৎ, যারা জগতগুরু হন, তাঁরা আগত ভক্ত, সাধক, অধ্যাত্মপিপাসুদের প্রাণশক্তি বা চৈতন্যশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারেন। গুরুতত্ত্ব বর্ণনাকালে গীতায় বলা হয়েছে, গুরু অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহের ঐতিহ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণিত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর অবতার শক্তি শ্রীশ্রীমায়ের পরবর্তীকালে এই পাবনপ্রবাহ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে-সকল সাধক, তাঁদের প্রথম পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান। পূজনীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি, ‘মহারাজ-রামকৃষ্ণ তত্ত্বাভাস’ বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা উদ্বোধন পত্রিকার অষ্টম বর্ষে প্রকাশিত। সেখানে অবতারলীলায় গুরুশক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে মহারাজ লিখছেন:

“মহাপুরুষগণ কালশক্তির মূল স্থান অধিকার করে আছেন। দুঃখময় তাঁহারাই মানবমনে বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাঁহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ জনসাধারণের গোচর করিয়া এবং নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কতশত নরনারীকে যে চিরশান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহারাই যথার্থ পিতৃনামের যোগ্য। পার্থিব পিতা জন্মদাতা মাত্র। কিন্তু তাঁহারা নিত্য সুখশান্তি প্রসবিনী অপবর্গ কারণভূতা পরমবিদ্যা দান করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা গুরুপদবাচ্য…’’

আমাদের একটি পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থ, সূক্ত সংহিতায় বলা হয়েছে, যারা সত্যিকারের গুরুরূপে অধ্যাত্মজ্ঞান দানে জগতে আবির্ভূত হন এবং সেরকম কাজ করে থাকেন, তাঁরাই আসলে সংসারের সবচেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ করেন। অন্য যে কল্যাণের কাজগুলো আমরা দেখি, সেগুলো বহিরঙ্গ মাত্র। তার স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক মহাশক্তিসম্পন্ন সাধকদের এই অধ্যাত্মশক্তি বিতরণের কাজ– সেটি কিন্তু যথার্থ কাজ।

আমাদের খেয়াল থাকতে পারে, কথামৃতের একটি অংশে আছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্দেশে বলছেন, ‘ঠিক ঠিক চাপরাস না হলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না’। চাপরাস কী? ঈশ্বর-অনুভূতির পরে প্রাপ্ত ঈশ্বর-নির্দেশ। কেবলমাত্র সাধনার ফলে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেই অনুভূতির বলেই একজন সিদ্ধ সাধক তাঁর সেই অনুভূতির দর্পণে আগত সকল আধ্যাত্মিক-পিপাসুকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। অতৃপ্তিকে দূর করতে পারেন। পূজনীয় মহারাজের জীবন পড়লেই অনুধাবন করা যায়, তিনি ছিলেন সত্যিকারের শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত এই চাপরাস-প্রাপ্ত এক লোকশিক্ষক। এক আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ। অতুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন এই রাজামহারাজ ব্রহ্মানন্দজি।

আমরা জানি, একজন রাজপুত্র তার পিতার সম্পদের অধিকারী। বরানগর মঠে, জড়ো হওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদরা এহেন গাইতেন যে, তাঁরা রাজপুত্র এবং রাজার ধনে তাঁদের অধিকার। এই রাজা আসলে ত্যাগ সাম্রাজ্যের রাজা। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং তাঁর সেই ত্যাগের, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের যে সম্পদ, সেই সম্পদের সর্বাধিক ঐশ্বর্য দ্যুতি মহারাজের জীবনেই যেন বিকশিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে। এই রাজ্য কি কেবলমাত্র বহির্জগতের কোনও রাজ্য? সংসারের? এ আসলে মানুষের অন্তরের যে আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য। বহির্জগতের রাজ্য চলে শক্তি দিয়ে। পাণ্ডিত্য দিয়ে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বহু আইন দিয়ে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য চালনার অধিকার খুব কম জনের থাকে। তার কারণ, যারা সেই সাম্রাজ্য চালাতে সক্ষম, তাঁদের অন্তরে প্রয়োজন অত্যধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক শক্তি। সেটি অতি দুর্লভ বস্তু।

“একবার মহারাজ নিজেই তাঁর অভিজ্ঞতা জনৈক সেবককে বলছেন, সাধকের অবস্থাভেদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত– সবই সত্যরূপে অনুভূত হয়ে থাকে। অদ্বৈত অনুভূতির পর আবার যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। এইভাবে লীলাও সত্য বলে অনুভূত হয়। তবে কী জানিস, সমাধির পর নিজের নিজের ভাবে একেবারে ডুবে যাবার পর তবে ধর্মের আরম্ভ। স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ, স্বামী অপর্ণানন্দজী মহারাজকে একবার বলছেন, মহারাজকে দেখেছ? যাও, তাঁর দর্শন করে এসো। মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান ও তাঁহার জীবন্ত রূপপরিগ্রহ। মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করলে জানবে সেটা সরাসরি ঠাকুরের কাছ থেকে আসছে। এ-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো। শুধু এ-কথা বলেই প্রেমানন্দজী থামলেন না, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত দুটি মাথার উপরে তুলে ‘জয় মহারাজ, জয় মহারাজ’ হর্ষধ্বনি করতে করতে করজোড়ে মহারাজকে প্রণাম জানালেন। স্বয়ং স্বামী শিবানন্দজী মহারাজও এক ভক্তকে বলেছিলেন, জানবে মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানস-পুত্র। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তাঁর ভিতর দিয়ে জগত লাভ করছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠিতে লিখছেন, যে কেহ পরম পূজ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি ইহজীবনে আত্মদর্শন বা ভগবত-দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। স্বামী সারদানন্দজী বলছেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভিতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদিন স্বামী বিশ্বনানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন, লক্ষ্য করে দেখো রাখাল মহারাজের চালচলন। তবেই ঠাকুর কেমন ছিলেন, সে সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে।”

মহারাজ যখন মাদ্রাজে যাবেন, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি, মহারাজের জন্যে নানানরকম ব্যবস্থাদি করছেন। সেটি দেখে মাদ্রাজ মঠস্থ সাধু, ব্রহ্মচারীদের মনে হয়েছে, কেন এত এলাহি আয়োজন?

“মঠবাসীদের উদ্দেশ্যে শশী মহারাজ আবেগ-কম্পিত কন্ঠে বলছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান। এইটি সর্বদা মনে রেখো। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে, তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহং সম্পূর্ণ রূপে মুছে গেছে। তিনি যা বলেন, যা তিনি করেন, সবই ঠাকুরের প্রেরণায়। প্রায় সমকালেই, দক্ষিণী-ভক্ত পদ্মনাভ তাম্বেকে এক চিঠিতে শশী মহারাজ লিখছেন:

The sight of a man like our most revered president is boon in itself. He is a god in human flesh and you are lucky to see a god with your fleshy eyes…”

এই রক্তমাংসের চক্ষু নিয়ে এইরকম রক্তমাংসের শরীরে একজন ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া, সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটি যেন ভগবানের সুনির্দিষ্ট আশীর্বাদ। তাম্বেকে সে কথাই স্মরণ করিয়েছিলেন।

মহারাজের মধ্যে গুরুশক্তির এই দৈবপ্রকাশ দেখে বহুজন ধন্য হয়েছিলেন। এরকম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন মতিলাল শীল। স্মৃতিকথায়। লিখছেন:

“বেলুড়মঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। বেলা অপরাহ্ন। মহারাজ চায়ের টেবিলের পূর্বধারের বেঞ্চিতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমরা সাষ্টাঙ্গ-প্রণামের পর সামনের বেঞ্চিখানিতে বসিলাম। মহারাজ বলিলেন, শরীরটা ভালো ছিল না বলে উৎসবে (সালকিয়ার উৎসব) যেতে পারিনি। তারপর পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহিত হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখিলাম, দুজন মাদ্রাজী-ভক্ত কতকগুলো ফুল লইয়া ঠাকুরঘরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল। এবং পরক্ষণেই ফুলসমেত নীচে নামিয়া আসিল। ফুল ঠাকুরঘরে না রাখিয়া, ফিরাইয়া আনিতে দেখিয়া মনে কেমন খটকা লাগিল। ভাবিলাম কী আশ্চর্য! ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ, ঠাকুরকে না দিয়া অম্লান বদনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিত। আঁখির পলকে মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের ছবির মতো নিশ্চল, নিস্পন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই ইতিপূর্বে মহারাজের এরূপ ভাবান্তর দেখে নাই। মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন মনে করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি নাড়ি টিপিল। বলাবাহুল্য কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। একজন জল আনিতে ছুটিল। মাদ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ধীরে ধীরে মহারাজের অভয়চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিল। প্রাণ তিন-চার মিনিট পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মহারাজকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ‘ঠাকুর জানেন’– এই কথাটুকু ছাড়া আর কোনও বিশেষ উত্তর পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ নাই। প্রসাদি ফুল লইয়া আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম।”

কী অপূর্ব গুরুশক্তি প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত। দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে আচার্য শঙ্কর, গুরু এবং শিষ্যের এই পারষ্পরিক আধ্যাত্মিক সংলাপ আদান-প্রদানের একটি ভারি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। ছবিটি এইরকম:

“বটতরুর মূলে বসে আছেন এক গুরু। তিনি যুবক। গুরু কী করছেন? তিনি নীরব। সমাধিস্থ। যারা শিষ্য, তারা বৃদ্ধ। সামনে বসে আছে। গুরুর সেই অপূর্ব সমাধিস্থ রূপের সম্মুখে, সকল শিষ্যের অন্তর্গত সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারণের দৃশ্য। গুরু হতে শিষ্যের শরীরে।

“ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সুসাহিত্যিক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। ঠাকুরের মহাসমাধির পরে, সঙ্ঘের অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে যায়। অনেকদিন পরে, একদিন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বেলুড় মঠে। মহারাজ তাঁকে দেখলেন এবং দেবেনবাবুর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলেন। মনে হল, দেবেনবাবুর চোখে-মুখে বিষয় সংসারের কালিমা লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। দেবেনবাবুর সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দজিরও যোগাযোগ ছিল। একদিন মহারাজ, স্বামী অখণ্ডানন্দজির কাছে দেবেনবাবুর এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। অখণ্ডানন্দজি, দেবেনবাবুকে মহারাজের এই কথা জানিয়ে দেন। দেবেনবাবুর মন অশান্ত হয়ে উঠল। এরপরে দ্রুতই আরেকদিন, দুপুরবেলা, তিনি হঠাৎ করেই বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হলেন এবং মহারাজকে দর্শন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেবক মহারাজের অনুমতি গ্রহণের জন্য ঢুকেছেন। দেবেনবাবু আর অপেক্ষা না করে সরাসরি মহারাজের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সেই অশান্ত, অস্থির আবির্ভাব দেখে মহারাজ কাছে ডাকলেন। বুকের উপরে দুইবার চাপড় দিয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কী হয়েছে দেবেনবাবু? কী হয়েছে? ঠাকুরকে স্মরণ করুন। দেবেনবাবু পরবর্তীকালে, ‘ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ’ শীর্ষক পুস্তকে এই ঘটনার স্মরণ করে লিখছেন, বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব। কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায়, কী অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময়পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া, সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কী অলৌকিক ভালোবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন।”

মতীশ্বর সেন। এক ভক্ত। মহারাজের স্নেহভাজন। একদিন একটি লজ্জাকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে মতীশ্বর মহারাজকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। একদিন ঘটনাক্রমে সে হঠাৎ মহারাজের সামনে পড়ে যায়। মহারাজ মিষ্টস্বরে বলেন, আচ্ছা বলতে পারিস, মোষের শিং-এর ওপর যদি অনেকগুলো মশা বসে, মোষ কি জানতে পারে? না তার কষ্টবোধ হয়? আমাদেরও তেমন জানবি। সে আশ্বস্ত হয়ে মহারাজের নিকট পুনরায় যাতায়াত শুরু করে।

বলা প্রয়োজন, ঠাকুর একবার বলেছিলেন বাহাদুরি কাঠের কথা। যে কাঠ জলে ডোবে না। অন্য যারা সেই কাঠের ওপর বসে, তাদের নিয়ে চলতে পারে। মহারাজ আসলেই সেই বাহাদুরি কাঠ। এক আধ্যাত্মিক রাজ্যে সবকিছুই হজম করতে সক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিনোদিনী দাসী। এমনই একজনের আবির্ভাব হয়েছিল রাখাল মহারাজের জীবনেও। রঙ্গালয়ের সেই খ্যাতনামা অভিনেত্রীর নাম, তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরী দেবী, স্মৃতিকথায় লিখছেন, ‘মন বড় খারাপ। অশান্তি, অশান্তি। কিছু ভালো লাগে না। এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে, দেবালয়ে যাই। সংসার ক্রমশ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এমনই যখন মনের অবস্থা, একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড় মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। বাংলা নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনিই আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান। মঠেও ইনিই আমার প্রথম সঙ্গিনী … এই তো জুড়াবার স্থান। এই তো এমন একজন দরদী আছেন, যার কাছে আমি পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি। যার কেউ নাই, তার আপনার জন। ওই আমার মহারাজ। ওই আমার পিতা। আমার স্বর্গ, আমার শান্তি, আমার ভগবান। জ্বালা জুড়াইল’

গুরুশক্তির যে প্রসঙ্গে এ-লেখা শুরু হয়েছিল, আমরা দেখলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শক্তি রাখাল মহারাজের মধ্য দিয়ে কী অনুপম ধারায় দেশে-দেশে, অজস্র মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। তৃপ্ত ও শান্ত করেছে।

… পড়ুন কথামৃতের বোঝাপড়া-র অন্যান্য পর্ব …

২. উনিশ শতকের নবজাগ্রত কলকাতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত আঘাত

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved