১৭৫২ সালের এক ঝোড়ো বিকেল। ফিলাডেলফিয়ার আকাশে ঘন কালো মেঘ। ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘুড়ি আকাশে উঠতেই বজ্র মেঘে ঘুড়ির লেজে বাঁধা ধাতুর চাবি হঠাৎ ঝলসে উঠল। উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন ফ্র্যাঙ্কলিন। সেদিন থেকে বিদ্যুৎ আর রহস্য নয়, বিজ্ঞানের হাতের শক্তি হয়ে উঠল।

২.

‘স্মৃতিবিধুরতা’ দৈনন্দিন জীবনের কোনও আটপৌরে শব্দ নয়, অথচ শব্দটির মধ্যে যেমন রস আছে, সুর আছে, তেমনই বিজ্ঞানও আছে। মনোবিজ্ঞান। ইংরেজি পরিভাষায়, ‘নস্টালজিয়া’। একজন সুইস চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র যে নিজের দেশ থেকে দূরে সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন– এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন। শব্দটি বেশ পছন্দসই। এটার ওপর ভর করেই এই পর্বের লেখা শুরু করা যাক।

গ্রাম্যজীবনে, আমাদের শৈশবে, পরিষ্কার কোনও শিল্পকর্ম ছিল না, না ছিল কোনও বিজ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতিতে অফুরন্ত রং ছিল আর আমাদের ছিল অদম্য কৌতূহল আর মনে হাজারও প্রশ্ন।

‘শিল্প’ বলে আলাদা শব্দ ছিল না হয়তো, কিন্তু চোখ মেললেই ছবি ছিল চারিদিকে। সবুজ ধানের খেত। আঁকাবাঁকা গরুর গাড়ির চাকার চিহ্ন-সমেত মেঠো পথ। অদূরে পথের ধারে শ্মশান আর শ্মশানকালীর মন্দির। কখনও রাতের অন্ধকারে লাল, হলুদ, কমলা রঙের লেলিহান চিতার আগুনের বিশাল আলপনা আকাশে। মন্দিরের পুরোহিতের নিত্য আনাগোনা ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। রক্তবরণ পোশাক। রুদ্রাক্ষের মালা। পায়ে কাঠের খড়ম, হাতে ফুলের সাজি আর কমণ্ডলু। পুজো সেরে ফেরার সময় আমরা নৈবেদ্য পেতাম পথের ধারে।

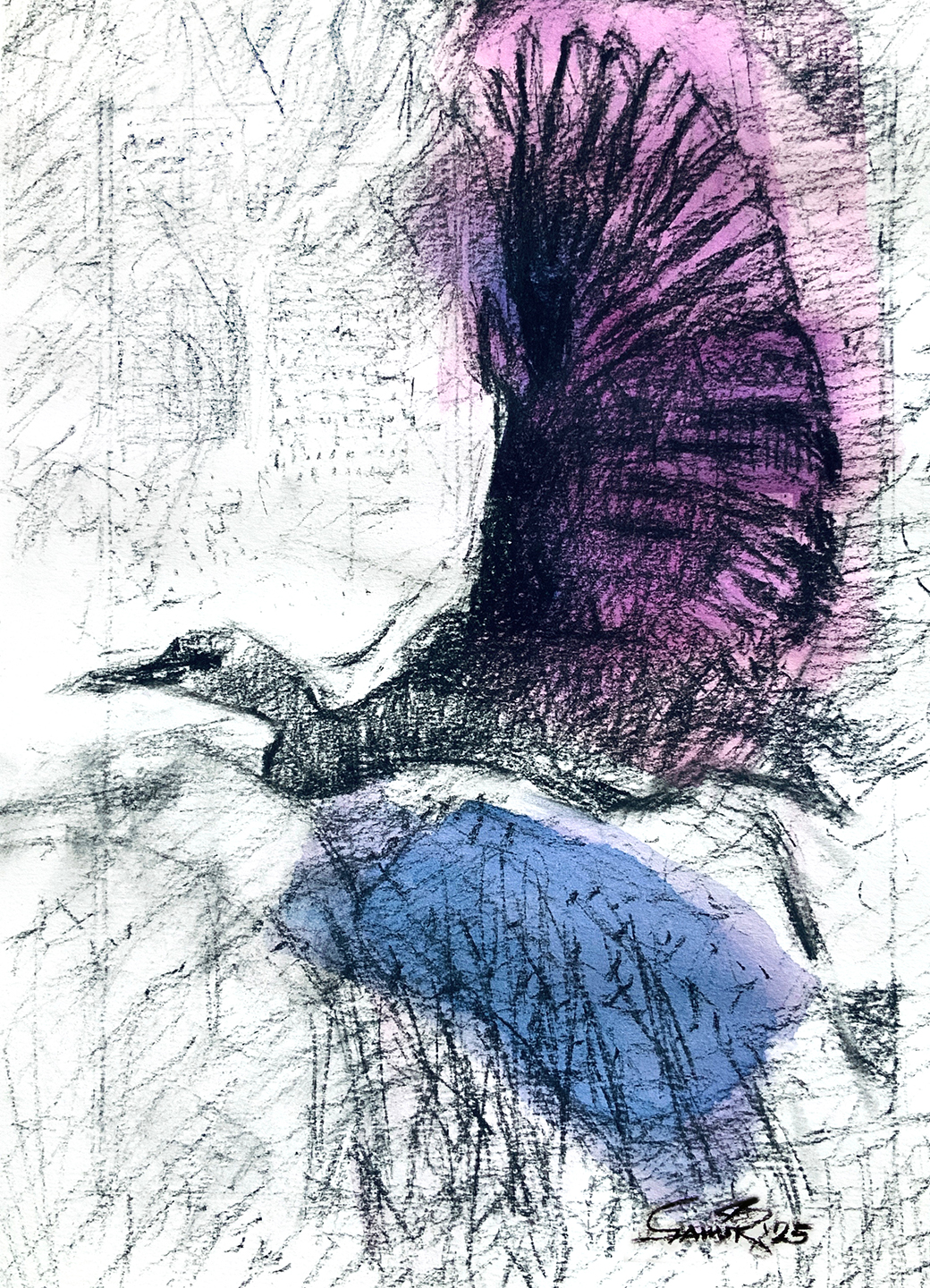

আম-জাম-কাঁঠালের বন। খেজুর, তাল, নারিকেল। গাছে গাছে বেল, টোপাকুল, শিয়াকুল, বৈঁচি। আমড়া, চালতা, তেঁতুল। নীল আকাশে সাদা বকের সারি। ঝোপেঝাড়ে ডাহুক আর পাতার আড়ালে মিশে থাকা হরিয়াল ঘুঘু। অদূরে বিশাল জলাভূমি। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা। পথের ধারে ধুতরো, আকন্দ, ঢোলকলমি। বাবলা, হিজল, শিমূল।আমাদের ছোট্ট উঠোনের ধারে ধারে মরশুমি বেল, জুঁই, অপরাজিতা। গাঁদা, মোরগ ফুল, কৃষ্ণকলি, জবা, দোপাটি। ছিল আদা, হলুদ, ওল, কচু, কলাটা-মুলোটা।

আর ছিল– জল।

ছোট্ট স্থির জলের নদী ‘সোনাই’। স্রোতহীন নদীর জল চকচকে আয়নার মতো। ফুলে ফুলে কলমি, কচুরিপানা। কাশ ঝোপ, বেত ঝাড়, শোলার জঙ্গল। তারই ফাঁকে কুঁজবক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, পাতিহাঁস। নদীর ওপরে কখনও বিশাল ছায়া, হিজল-বটের। ঘাটে ঘাটে ছোট ছোট কালো নৌকো বাঁধা গাছের শেকড়ে। নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে নিচে জলের ভিতর ঝাঁঝির ফাঁকে চ্যালা পুঁটির খেলা দেখেছি কত। হিজল ফুলের পাপড়ি ঝরে স্থির জলের বুকে গোলাপি চাদর। চাদরের বুক চিরে কখনও বা চলেছে কালো ডিঙি নৌকো। মাঝে মাঝে রাজহাঁসের দল।

সোনাই নদীর পাড়ে, একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে আমার জন্ম। নদীর ধারে জন্ম, তাই জলের সঙ্গে আমার নাড়ির টান।

আমাদের ছেলেবেলায় ছবি আঁকার সরঞ্জাম ছিল না বলে কি একেবারেই ছিল না! হাতের কাছে সিমপাতা, লাউ পাতা, পালং, হলুদ, পুঁইবিটুলি, গাঁদা ফুলের পাপড়ি, শিউলি ফুলের বোঁটা। পরে জেনেছি এগুলোই প্রাকৃতিক রং বা ভেষজ রং। আদ্যিকাল থেকে আজও প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে আধুনিক চিত্রকলা, কাপড় রাঙানো, হোলির রং, ঘরবাড়ি সাজানো, খেলনা-পুতুল-প্রতিমা মায় খাবার রঙিন করতে ব্যবহৃত হয়, প্রাকৃতিক রং। আর ছিল মেহেন্দি, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বিভিন্ন ফুল-ফলের নির্যাস, বীজ, শিকড় এমনকী, নানা গাছের ছাল। এছাড়াও আলতা, ভুসো কালি, পিটুলিগোলা, চুন-হলুদ, গোবর, গেরিমাটি।

লেখার কাগজ ছিল না আমাদের। তালপাতায় লিখতাম। দোয়াতের কালিতে বাঁশের কলম ডুবিয়ে তালপাতার ওপর লেখা শুরু, মায়ের কাছে। মাটির হাঁড়ির তলায় জমা ভুসো কালি আঙুল দিয়ে মেড়ে তাতে একটু লাউপাতার রস মিশিয়ে মা বানিয়ে দিত কালি। তালপাতা গোবর জলে ভিজিয়ে রেখে দিত বেশ কয়েক দিন। তারপর ধুয়েমুছে ভালো করে শুকিয়ে পুঁথির পাটার মতো ফুটখানেক লম্বা করে একগোছা পাতার বান্ডিল। পাতার গোছার দু’ পাশে দু’টি তালপাতার আঁশ দিয়ে বানানো ছোট্ট চুড়ির মতো খাপ। পাতাগুলো ধরে রাখার ব্যবস্থা। এখনকার দিনে রাবার ব্যান্ডের মতো। গোবরজলে চুবিয়ে রাখলে পাতায় পোকা ধরে না। হালকা সুন্দর বাদামি একটা রং হয়ে যেত পাতার। কুচকুচে কালো কালিতে তার ওপর লেখা।

এখন আমি কম্পিউটার, আইপ্যাড আর মোবাইল ফোনে লিখি। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। এ যেন– ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।’

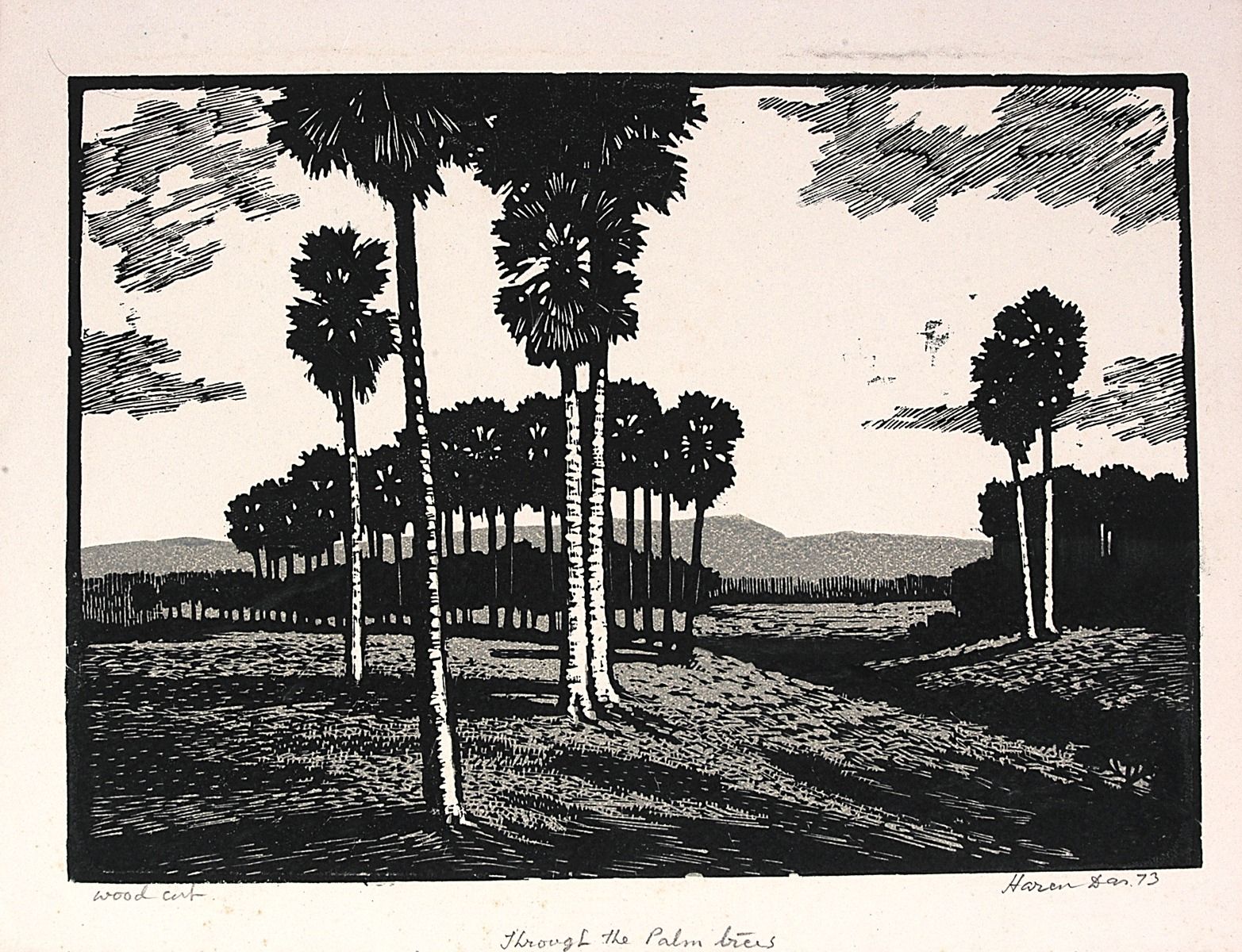

ওই গণ্ডগ্রামে আমাদের বাড়িতে অদ্ভুতভাবে একটি জিনিসের প্রবেশ, সেটা হল কাগজ। লেখার জন্য নয়। খাস ইংরাজিতে ছাপা বুলেটিন। বাবা ছিল অন্য গ্রামে প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। বাবার নামে ডাকে আসত সেই কাগজ– ‘আমেরিকান রিপোর্টার’। কেউ পড়তে পারতাম না। পাড়ার বড় ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই। না, পড়ার জন্য নয়, সেই কাগজ তাদের ঘুড়ি বানানোর কাজে লাগত। ডাক ঘুড়ি। বিশাল মাপের বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে তাতে আঠা দিয়ে কাগজ সেঁটে সেঁটে তৈরি হত মস্ত বড় ঘুড়ি। ওপরের অংশে ধনুকের ছিলার মতো করে লাগানো হত বেতের ফালি। পাতলা বেতের গায়ে হাওয়া লেগে বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে সারাদিন পাড়ার মাথা ধরিয়ে দিত। হাওয়ার বেগ কম-বেশি হওয়াতে কিংবা হাওয়ায় ঘুড়ির এদিক-সেদিক দুলুনিতে মাঝে মাঝে বদলাত সুর।

পাড়ার অভিকাকা, বলাইকাকা, অমরমামা– এরকম কিছু যুবক এই ঘুড়ি তৈরির কারিগর ছিল। অতি উৎসাহে সেই কাণ্ডকারখানা দেখা তখন সব বয়সের মানুষের কাছে মজার। ঘুড়ি তৈরির মধ্যে যে একটি গাণিতিক প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটা বোঝার বয়স তখনও আমাদের হয়নি। মাপজোকে ভুল হলে বিশাল সে ঘুড়ি হাওয়ার চাপে গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়লে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম মাটি। বছরে, ঘুড়ি ওড়ানোর অনুকূল কোনও সময়ে অথবা স্থানীয় কোনও পালা-পার্বণের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল হয়তো। সেটা আমার এখন আর মনে নেই।

মনে হল এইখানে একবার অলীকবাবুকে স্মরণ করি। দুটো কারণ। শুরু শুরুতে পরপর কয়েকটা পর্বে নামটা না উচ্চারণ করলে আমার পাঠক বন্ধুরা ভুলে যেতে পারেন। আর নতুন পাঠকরা নামটা শুনে হোঁচট খাবেন, চিনতে পারবেন না। ওঁর অলীক বুদ্ধিমত্তার জন্য নামকরণটা আমিই করেছি। পুরো নাম, ‘অলীক ইজারাদার’। সংক্ষেপে ‘এ আই’।

আমাদের গ্রাম্য জীবনের ঘুড়ির গল্প ছাড়াও সারা পৃথিবীতে অসংখ্য ঘুড়ির গল্প। তারই কিছু কিছু খুব মজার তথ্য আমাকে দিলেন অলীকবাবু।

ঘুড়ির ইতিহাস, তা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। চিন দেশে সম্ভবত প্রথম ঘুড়ির আবিষ্কার। পরবর্তীকালে বড় বয়সে সৌভাগ্য হয়েছে চিন দেশে গিয়ে নানা রকমের ঘুড়ি দেখার। অন্যান্য দেশেও ঘুড়ি ওড়ানো দেখেছি, দেখেছি ঘুড়ির মিউজিয়ামও। ‘বিজ্ঞানে ঘুড়ির ব্যবহার’– এ নিয়ে আমার কর্মজীবনে সায়েন্স মিউজিয়ামে প্রদর্শনী সাজিয়েছি।

আমাদের মনে চিরকালের জন্য ঘুড়ি ওড়ানোর নায়ক হয়ে আছেন যিনি তাঁর নাম, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। ১৭৫২ সালের এক ঝোড়ো বিকেল। ফিলাডেলফিয়ার আকাশে ঘন কালো মেঘ। ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘুড়ি আকাশে উঠতেই বজ্র মেঘে ঘুড়ির লেজে বাঁধা ধাতুর চাবি হঠাৎ ঝলসে উঠল। উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন ফ্র্যাঙ্কলিন। সেদিন থেকে বিদ্যুৎ আর রহস্য নয়, বিজ্ঞানের হাতের শক্তি হয়ে উঠল।

ল্যাবরেটরিতে বসে দুই বিজ্ঞানী– জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক, ভাবছিলেন জীবনের নকশা, ডি.এন.এ-র গঠন। সময়টা ১৯৫৩ সাল। অনেক হিসেব-কিতেব শেষে হঠাৎ ক্রিক বলে উঠেছিলেন, ‘দ্যাখো, এটা তো অনেকটা ঘুড়ির পাকানো লেজের মতো!’ সেই তুলনা থেকেই জন্ম নিল ‘ডাবল হেলিক্স মডেল’, যা আজ জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা ঘুড়ির নতুন ব্যবহার খুঁজে পেয়েছেন। বিশাল বড় আকারের উইন্ড-কাইট আকাশে উড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ঘুড়ি উড়ছে, আর দড়ি ঘুরছে বড় টারবাইনের চাকায়। সেই ঘূর্ণন থেকে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। একদিন ঘুড়ি দিয়ে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা হয়েছিল, এখন ঘুড়ি দিয়েই বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আশ্চর্য, অতীত আর ভবিষ্যৎ কেমন একই সুতোয় বাঁধা!

ঘুড়ির সঙ্গে উড়ানের একটা সম্পর্ক আছে। পাখি দেখলে মানুষের যেমন আকাশে ওড়ার সাধ হয় তেমনি ঘুড়ি দেখলেও। উড়ানের বিস্তারিত বড় গল্প পরের কোনও পর্বে তো আসবে, আসতেই হবে। বরং শেষ করার আগে আর একবার ফিরে যাই ‘স্মৃতিবিধুরতা’য়।

এখন আর তেমন ডাক ঘুড়ি চোখে পড়ে না। বাঙালির ঐহিত্যবাহী এই খেলা, ঘুড়ির সেই আনন্দ আজ স্মৃতিতে। খোলা মাঠে দল বেঁধে শিশু-কিশোর, যুবক এমনকী, বয়স্ক পুরুষ মহিলারাও নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মেতে উঠত। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আকাশের দিকে ঘুড়ির পানে নজর। সে ছিল যেন এক সর্বজনীন আনন্দ।

আমেরিকান রিপোর্টার শেষ পর্যন্ত আমার আঁকার সরঞ্জামও হল। বাবার স্কুলে গিয়েছিলাম এক স্বাধীনতা দিবসের সকালে। সেখানে দেখলাম আমাদের জাতীয় পতাকা। বাড়ি ফিরেই লেগে পড়লাম। আমেরিকান রিপোর্টারের একটি পাতাকে আড়াআড়ি মোটামুটি তিন ভাগে ভাবা হল। ওপরের অংশে চুরি করে মায়ের আলতা। তুলি বানানো হলো কাঠির মাথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে। মাঝখানটা খালি রেখে নীচের অংশে সিমপাতার রস দিয়ে সবুজ। এঁকে ফেললাম আমার জীবনের প্রথম ছবি। ভারতের জাতীয় পতাকা।

……………………………………………………………

রোববার.ইন-এ সমীর মণ্ডলের সমস্ত লেখা পড়তে ক্লিক করুন : সমীর মণ্ডলের রোববার.ইন-এর লেখালিখি

……………………………………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved