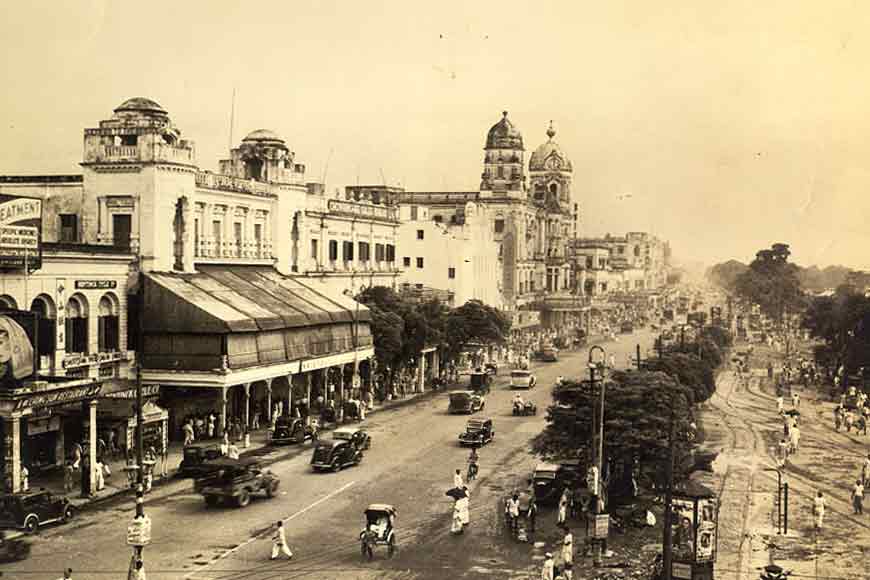

কলকাতার তথাকথিত ‘হোয়াইট টাউন’ আসলে শ্বেতাঙ্গদের নিরঙ্কুশ এলাকা ছিল না। ওই অঞ্চলগুলিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তন হয়েছে, নানা শ্রেণির, নানা দেশের লোকজন থেকেছেন, দৈনন্দিন যাতায়াত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আজকের পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী, ক্যামাক স্ট্রিট, উড স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ধরে যে অঞ্চল সেখানে সাহেবসুবোদের বাস ছিল আমরা জানি। রাস্তাঘাট চওড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বড় সুন্দর বাড়ি, বেশ কিছু অট্টালিকার নিও-ক্ল্যাসিকাল বহিরঙ্গ এই এলাকাকে লন্ডন-তুল্য করে তুলেছিল বলে অনেকের লেখাপত্রে পাওয়া যায়।

পৃথিবী জুড়ে ঔপনিবেশিক শহরের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য় হচ্ছে হোয়াইট টাউন/ ব্ল্যাক টাউনের ভাগাভাগি। শ্বেতাঙ্গদের আলাদা জগৎ, যা ধোপদুরস্ত, প্রশস্ত, সুন্দর; আর দেশীয়দের জন্য বরাদ্দ বস্তি-সম ঘিঞ্জি এলাকা, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, অপরাধপ্রবণ। গায়ের বর্ণ শহরের জলছবিতে ছাপ ফেলে যায় যেন, বিদেশি চিত্রকরদের নজরে তাই হোয়াইট টাউন আঁকা হয় হালকা উজ্জ্বল রঙে, আর দেশীয় অঞ্চল ও মানুষ খানিক গাঢ় কালিতে। শহরের এই বর্ণবিভাজন আমাদের উত্তর-ঔপনিবেশিক মনেও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। আমরা জানি যে, পার্ক স্ট্রিট সাহেবপাড়া, বাগবাজার সাবেক বাঙালিটোলা। উত্তর কলকাতার গলিঘুঁজি নিয়ে নস্ট্যালজিয়া আমাদের সংস্কৃতির অংশ, যা অনেকটাই তৈরি হয়েছে উনিশ-বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনারগড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। সেই আবেগ সত্ত্বেও আমাদের চোখে ও চেতনায় উত্তরের শহর প্রাচীন, জরাগ্রস্ত, আর মধ্য হল সাহেবি ও ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির, কসমোপলিটান আধুনিকতার লীলাক্ষেত্র। আর খানিক পরে বেড়ে ওঠা দক্ষিণ কলকাতা, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ‘খোলামেলা’ বাঙালি পাড়া হিসেবে নাম করেছে।

কিন্তু শহরের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাস, বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলের বর্ণজাত বিন্যাস, কখনওই কোনও অভিন্ন, একমাত্রিক অঞ্চল তৈরি করেনি। সাদা/ কালোর ভাগ বাটোয়ারা শহরের বিভিন্ন ‘রিপ্রেজেন্টেশন’ বা উপস্থাপনায় খুব সহজেই পাওয়া যায়; পরবর্তীকালের গবেষকদের লেখাপত্রেও এই বিভাজন বারবার উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রকাশের এক নিশ্চিত মাধ্যমই ছিল এই আলাদা জগতের ব্যবস্থা। কিন্তু কলকাতায় তা কতটা স্থায়ী রূপে ছিল? সাদা/কালোর বিভেদের নিশ্চয়তাকে মেনে না নিয়ে যদি ধরা যায় যে ঔপনিবেশিক শহরের চরিত্রের একটা মূল জায়গাই হচ্ছে এই দুই স্থানের মধ্যে ‘সীমানার অনির্দিষ্টতা’? বিভিন্ন টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে যা গড়ে উঠেছিল? তাহলে আমাদের শহরের মানচিত্র ও চরিত্র কেমন দেখায়? এই প্রশ্নগুলি আমাদের ঠেলে দেয় ইতিহাসচর্চায় ‘স্পেস’ বা স্থানের গুরুত্ব বোঝার দিকে, তাকে গবেষণার একটা নির্দিষ্ট বর্গ হিসেবে মান্য করতে।

স্থানিক ইতিহাস নিয়ে চর্চার মূল সুরই হল স্থানের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা, বোঝার চেষ্টা করা নানা সময়ে নানা জনের কাছে কীভাবে একটা স্পেস আলাদা আলাদা মানে বহন করে; বা, কীভাবে একই জায়গা একই সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভাবে দেখা দেয়। যে কোনও শহরই একটা ‘প্যালিম্পসেস্ত’, যাতে পরতের ওপর পরত জমা হতে থাকে। নানা সামাজিক সম্পর্ক একটা স্থানের স্বরূপ নির্ণয় করে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে নতুন সামাজিক সম্পর্ক এসে পুরনো সব স্মৃতি মুছে দেয়; নতুন বিন্যাসেও আগের গল্পের রেশ রয়ে যায়। এভাবেই অতীতের বিভিন্ন সময় ধরে রাখে বর্তমানের স্থান। কোনও শহরে এই সহাবস্থান সব থেকে ভাল বোঝা যায়। স্থানিক ইতিহাসচর্চার একটা উদ্দেশ্য হল শহরের এই উল্লম্ব চলমানতাকে খুঁড়ে বের করা। প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন, নগর পরিকল্পনার দলিল, জমির হাতবদল, বাড়ির নকশা থেকে শুরু করে সামাজিক রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, পাড়া-প্রতিবেশী, ক্লাব-নাটক-আড্ডা-জলসা– সব কিছুই একটা শহরের চরিত্র নির্মাণ করে। আর এই বিভিন্ন ‘প্রসেস’–এর ঐতিহাসিকতাকে বোঝার চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাব, কীভাবে কোনও স্থানই একমাত্রিক নয়; নানা সম্পর্ক, টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব এক এবড়োখেবড়ো, বহুমাত্রিক বিন্যাস তৈরি করে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

কার চোখ দিয়ে শহর বর্ণনা করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে শহরের চরিত্র। ফলে উনিশ-বিশ শতক জুড়ে কলকাতা নিয়ে বিদেশি পর্যটক ও ইংরেজ শাসককুলের বিভিন্ন লেখাপত্রে ‘নেটিভ কোয়ার্টার’ একটা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় স্থানিক বর্গ হিসেবে ফুটে ওঠে, যেখানে নগর পরিকল্পনার কোনও চিহ্ন নেই, রাস্তাঘাট সরু ও নোংরা, ঘাড়ে ঘাড়ে বাড়িঘরের ফলে গোটা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এবং এর বিপরীত ছবি দেখা যায় সাহেবদের এলাকার বর্ণনায়। ইতিহাসবিদরা ‘তথ্যের’ এই রাজনীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, কীভাবে সাদা/কালোর এই সরলরৈখিক ব্যাখ্যায় অন্য নানা অতীত চাপা পড়ে যায়।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ঔপনিবেশিক কলকাতার স্থানিক বিন্যাস স্থির, নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় শ্বেতাঙ্গ এলাকা ও ভারতীয় অঞ্চলের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। ইংরেজ এবং বাঙালি (এবং আরও অন্যান্য জনগোষ্ঠী), উভয়েই স্থান, এলাকা, বা অঞ্চলের বিভিন্ন ধারণার মধ্য দিয়ে শহরের এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক নকশা কল্পনা করে নিয়েছিল। কার চোখ দিয়ে শহর বর্ণনা করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে শহরের চরিত্র। ফলে উনিশ-বিশ শতক জুড়ে কলকাতা নিয়ে বিদেশি পর্যটক ও ইংরেজ শাসককুলের বিভিন্ন লেখাপত্রে ‘নেটিভ কোয়ার্টার’ একটা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় স্থানিক বর্গ হিসেবে ফুটে ওঠে, যেখানে নগর পরিকল্পনার কোনও চিহ্ন নেই, রাস্তাঘাট সরু ও নোংরা, ঘাড়ে ঘাড়ে বাড়িঘরের ফলে গোটা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এবং এর বিপরীত ছবি দেখা যায় সাহেবদের এলাকার বর্ণনায়। ইতিহাসবিদরা ‘তথ্যের’ এই রাজনীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, কীভাবে সাদা/কালোর এই সরলরৈখিক ব্যাখ্যায় অন্য নানা অতীত চাপা পড়ে যায়।

এই তাত্ত্বিক সূত্র ধরেই দেখা যায় যে কলকাতার তথাকথিত ‘হোয়াইট টাউন’ আসলে শ্বেতাঙ্গদের নিরঙ্কুশ এলাকা ছিল না। ওই অঞ্চলগুলিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তন হয়েছে, নানা শ্রেণির, নানা দেশের লোকজন থেকেছেন, দৈনন্দিন যাতায়াত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আজকের পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী, ক্যামাক স্ট্রিট, উড স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ধরে যে অঞ্চল সেখানে সাহেবসুবোদের বাস ছিল আমরা জানি। রাস্তাঘাট চওড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বড় সুন্দর বাড়ি, বেশ কিছু অট্টালিকার নিও-ক্ল্যাসিকাল বহিরঙ্গ এই এলাকাকে লন্ডন-তুল্য করে তুলেছিল বলে অনেকের লেখাপত্রে পাওয়া যায়। উল্টোদিকে ময়দানের উন্মুক্ত প্রান্তর হাইড পার্কের কথা মনে পড়িয়ে দিত বিলেত-নিবাসীদের। এই অঞ্চলে বিদেশিদের বাস বেশি ছিল ঠিকই, তবে দুই শতকের বিভিন্ন সময়ে এই এলাকার নানা পরিবর্তন ঘটেছে, এর অতীতের মধ্যেও নানা পরত আছে।

কিন্তু এখানে ‘কালা আদমি’ দেখা যেত না, এ ধারণা ঠিক নয়। তথাকথিত হোয়াইট টাউন/ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় সীমানা ছিল না। এই অঞ্চলের বাড়ি ঘরদোরের যে বিন্যাস পুরনো মানচিত্র থেকে পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় যে বেশ কিছু ভারতীয়র জমি বা বাড়ি ছিল সাহেবদের বাড়ির পাশেই। বড় বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকত ভৃত্যদের থাকার আলাদা এলাকা। তাতে একদিকে যেমন জাতিগত চাপা উত্তেজনার রসদ থাকত, তেমনই এঁদের ছাড়া ইংরেজ সাহেব-মেমদের কলকাতায় জীবন যাপন অকল্পনীয় ছিল। একসময়ে বড় বড় বস্তি ছিল সাহেবদের ভাড়া দেওয়া জমিতে, যেমন উনিশ শতকের মাঝ অবধি পার্ক স্ট্রিটের এক কোনায় বামুন বস্তির উপস্থিতি। এই সহাবস্থান শহরের সামাজিক মানচিত্রেও নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

অন্যদিকে, সাহেবপাড়ার বেশ কিছু বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যায় যে বাড়িগুলির নকশা এমনভাবে করা হয়েছিল যে তাতে লোকে পরিবার নিয়ে থাকতে পারে, আলাদা আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারে, এমনকী, গুদোমঘর বা দোকান হিসেবেও কাজ চালানো যেতে পারে। আঠারো শতকের শেষভাগে তৈরি হওয়া বিখ্যাত থিয়েটার হাউসে নাটকের অভিনয় ছাড়াও বিলিতি নাচগান খানাপিনার আসর বসত। উনিশ শতকের গোড়ায় অকশন হাউস হিসেবেও ব্যবহার হয়েছে এই বাড়ি। ১৮০৮ সালে গোপী মোহন ঠাকুর এই বাড়ি কিনে নিয়ে এখানে একটি বাজার স্থাপনা করেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়ির নকশা এমনই ছিল যে বিভিন্ন জন তাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে কাজে লাগিয়েছে। ঔপনিবেশিক শহরের গোড়ার বছরগুলিতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা বাড়ির বাজারের কথা মাথায় রাখলে এ খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নিরন্তর হাত বদলের ফলে কোনও সময়েই এই অঞ্চলে সাহেবদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়নি।

এই অনির্দিষ্টতা বা মিশ্র শৈলী সামগ্রিক শহরের নকশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল। তবে এটাও ঠিক যে নগর পরিকল্পনার কথা যখনই উঠেছে তখন বারবার দেখা গিয়েছে যে, সাহেবরা যে অঞ্চলে বেশি থাকেন, সেই অঞ্চলের উন্নতি আগেভাগে হয়েছে, শহরের অন্যান্য এলাকায় ধীরে ধীরে সেই সব সুবিধে পৌঁছেছে। এর নানা কারণ ছিল, মূল অবশ্যই টাকাপয়সা নিয়ে টানাটানি এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা। নিজেদের ভারতীয়দের থেকে উন্নত দাবি করার মধ্য দিয়ে শাসনের যৌক্তিকতা বজায় রাখার নিদারুণ প্রচেষ্টা করে গিয়েছে বিদেশি শাসককুল। তাই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনও যে ভারতীয়দের থেকে উচ্চমার্গের সেই কথাও বারবার আউড়ে যেতে হয়েছে। ভারতীয়রা নাগরিক পরিষেবার জন্য নতুন কোনও ট্যাক্স দেবে না বা তাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই– এই অজুহাতে বারবার ‘ব্ল্যাক টাউনে’ বিভিন্ন উন্নতি প্রকল্প থমকে গিয়েছে। আঠারো শতক থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা কলকাতা শহরের জনবিন্যাস, রাস্তাঘাট, বাড়িঘরদোর উনিশ-বিশ শতক জুড়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল; সামগ্রিক উন্নয়নের কথা বললেও সেখানে দেখা যায় যে, আদতে কিছু অঞ্চলের ধারাবাহিক উন্নতি হয়েছিল, যার হাত ধরে ধীরে ধীরে শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য মুদ্রিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে তাই আজ সাদা/কালো শহরের যে বিভেদ ঔপনিবেশিক আমলের খুব স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বলে মনে হয়, তা যে সবসময়ে সেরকম ছিল না সেটা খেয়াল রাখা দরকার।

তথ্যসূত্র: স্বাতী চট্টোপাধ্যায়, ‘ব্লারিং বাউণ্ডারিস: দ্য লিমিটস অফ “হোয়াইট টাউন” ইন কলোনিয়াল ক্যালকাটা’, জার্নাল অফ দ্য সোসাইটি অফ আর্কিটেকচারাল হিস্টোরিয়ান্স, ৫৯, ২, ২০০০, পৃ. ১৫৪-১৭৯।

………………………………………………………………………কলিকথার অন্যান্য পর্ব………………………………………………………………………

প্রথম পর্ব: চেনা কলকাতাকে না পাল্টেই বদল সম্ভব, পথ দেখাতে পারে একটি বাতিল রিপোর্ট

দ্বিতীয় পর্ব: ‘জল’ যেভাবে ‘জমি’ হল এ কলকাতায়

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved