বেদ-উপনিষদ পড়ে বুঝতে পারি না সহজে। সংস্কৃতে লেখা। গীতাও খানিক তেমনই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, কথামৃত পড়লে মনে হয়, আরে! এই কথাগুলোই তো শাস্ত্রে লেখা! বিভিন্ন আকারে। রূপে। রঙে। ঠাকুর আসলে সেই কথাগুলোই গল্পের ছলে বলে দিচ্ছেন। পাশাপাশি লোকচরিত্র, যুগচরিত্র, সমাজচরিত্রকে বোঝার যে অসামান্য ক্ষমতা ছিল ঠাকুরের, তা অকল্পনীয়। আমরা থমকে যেতে বাধ্য হই। আসলে একজন অবতার-পুরুষ যুগকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই যুগের ব্যাধি, বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে কখনও ভুল করতে পারেন? আমরা এইবার কথামৃত পাঠ করব। ভগবানের কথা ব্যাখ্যা করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু ভগবানের কথা স্মরণ ও ভাবার প্রয়োজন।

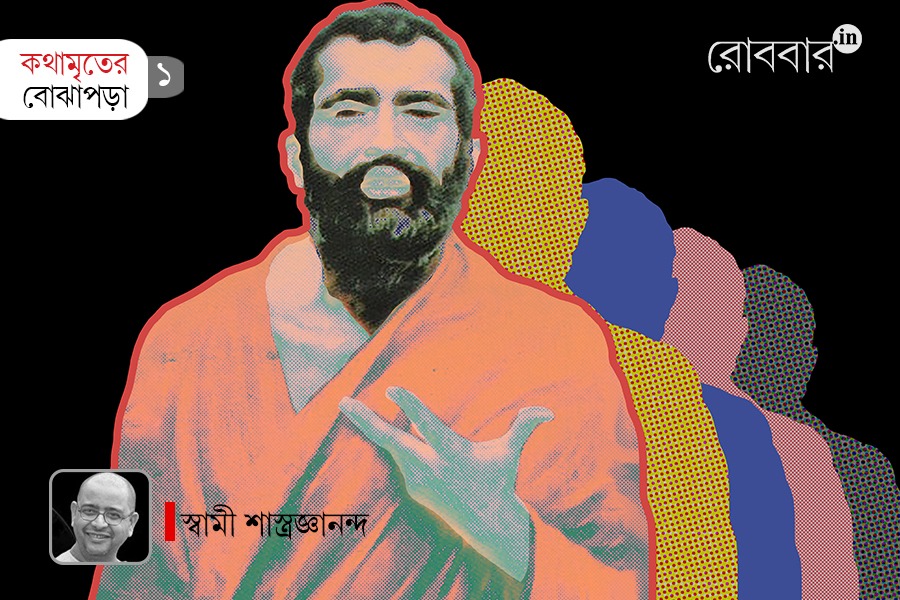

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দীপঙ্কর ভৌমিক

১.

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত। শ্রীশ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমাদের ‘মাস্টারমশাই’ এ-গ্রন্থের সৃষ্টিকর্তা। মাস্টারমশাই– বিশ্বের অধ্যাত্ম পাঠকের জন্য এক অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের জন্যও বটে! কেন অপূর্ব? কথামৃতের পূর্বে, কোনও অবতার-পুরুষের কথা এত জীবন্ত ও প্রত্যক্ষভাবে অনুলিখিত হয়নি। কেবলমাত্র গ্রন্থ রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, গ্রন্থের সামগ্রিক উপস্থাপনা দেখে মনে হয়, যেন স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য আবির্ভূত হচ্ছেন। মনে হচ্ছে, ঠাকুর যেন আমাদের, তাঁর চিরকালের ভক্তদের সামনেই বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট ঘরে। আমরা কথা শুনছি। এ হল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিন, কথামৃত পাঠ-মুহূর্তে, আমাদের মনে হয়, ভগবান আমাদের কাছে আছেন। এই সান্নিধ্য পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য!

বেদ-উপনিষদ পড়ে বুঝতে পারি না সহজে। সংস্কৃতে লেখা। গীতাও খানিক তেমনই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, কথামৃত পড়লে মনে হয়, আরে! এই কথাগুলোই তো শাস্ত্রে লেখা! বিভিন্ন আকারে। রূপে। রঙে। ঠাকুর আসলে সেই কথাগুলোই গল্পচ্ছলে বলে দিচ্ছেন। পাশাপাশি লোকচরিত্র, যুগচরিত্র, সমাজচরিত্রকে বোঝার যে অসামান্য ক্ষমতা ছিল ঠাকুরের, তা অকল্পনীয়! আমরা তাই থমকে যেতে বাধ্য হই। একজন অবতার-পুরুষ যুগকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই যুগের ব্যাধি, বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে কখনও ভুল করেননি। হে পাঠক, আমরা এইবার কথামৃত পাঠ করব। ভগবানের কথা ব্যাখ্যা করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু ভগবানের কথা স্মরণ করার ও চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়। মনের ময়লা দূরে চলে যায়। যেন পবিত্র হই আমরা। ভগবানের কাছে পৌঁছনোর পথ একটু হলেও পরিষ্কার করতে পারি। কথামৃতে আসি:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম দর্শন

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার (১২ই ফাল্গুন, ১২৮৮, শুক্লা ষষ্ঠী) ঠাকুর স্টিমারে বেড়াইয়াছিলেন– তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া, পূর্বাস্য হইয়া, সহাস্য বদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।

[কর্মত্যাগ কখন?]

মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে…

আমরা জানি, ব্যাসদেব রচিত ‘শ্রীমদভাগবত’– অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও জন্মকাহিনি সম্বলিত বিরাট পৌরাণিক গ্রন্থের কথা। ব্যাসদেবের পুত্র, শুকদেব, এ-গ্রন্থ বর্ণনা করেছিলেন রাজা পরীক্ষিতের কাছে। এই বর্ণনাকালে, শ্রোতাদের মনে হয়েছিল সমস্ত তীর্থে গিয়ে আমরা যে পুণ্যার্জন করি, শুকদেবের ভাগবত উচ্চারণে সেই সকল তীর্থ মিলিত হয়েছে। আমাদের মাস্টারমশাইয়েরও সেদিন মনে হয়েছিল, আবার একজন শুকদেব যেন এ-পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। আবার যেন ভগবত-কথা উচ্চারিত হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের একটি ছোট্ট ঘরে সর্বতীর্থের মূর্তি আবির্ভূত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি দিয়েছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন থেকে। চৈতন্য মহাপ্রভু জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন পুরীতে, নীলাচলক্ষেত্রে। গোদাবরী নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে রায় রামানন্দের বাস। সে-অঞ্চলের অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ এবং ধনী ব্যক্তি। তেমনই শাস্ত্রজ্ঞ। বৈষ্ণব-ভক্তকূল রামানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই। একদিন গোদাবরী তীরে, রামানন্দ এসেছেন। স্নান করতে। হঠাৎ দেখলেন, দূরে এক অপূর্ব দিব্যদর্শন সন্ন্যাসী অনেক লোকজন নিয়ে উপস্থিত। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল: কে এই সন্ন্যাসী? তৎক্ষণাৎ সম্মুখে এসে, চৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, ‘বলো দেখি, ভগবানকে আমি কী করে পেতে পারি? ভগবান সাধনার উপায় কী? ভগবান কী?’ মহাপ্রভু এত চমৎকার প্রশ্ন করছিলেন যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই রায় রামানন্দের ভেতর থেকে অবলীলায় ভগবত কথা বেরিয়ে এসেছিল। যাঁরা ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন’, নিশ্চয়ই জেনেছেন, ‘মধ্যলীলা’র অষ্টম পরিচ্ছেদে, সাধ্যসাধন তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং রায় রামানন্দের সেই অপূর্ব কথোপকথন! মাস্টারমশাই, ভগবানের কথা শুনে এতই বিস্মিত, যে তাঁর মনে হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন পুনরায়! রায় রামানন্দের সঙ্গে কথোপকথনে মত্ত!

ঠাকুর বলিতেছেন, ‘‘যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম– আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে– কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল।’’ আবার বলিলেন, ‘‘সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, আবার গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।’’

সন্ধ্যা মানে কী? কেবলমাত্র সায়ংকাল নয়। যে-সময়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট অংশ শেষ হয়ে, শুরু হচ্ছে আরেকটি অংশ। এহেন মিলনসময়ই আসলে সন্ধ্যা। তিনটি ভাগ। যথা, প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়মসন্ধ্যা। নির্দিষ্ট আচার ও আচরণের ভিত্তিতে ভগবানকে উপাসনা করতে হয় প্রতি সন্ধ্যাকালে। এই হল নিত্য সন্ধাদিকর্ম। কিন্তু এগুলো সারাজীবন ধরেই কি একজন মানুষকে করে যেতে হবে? মোটেই না। তবে মুক্তি কখন?

একবার ভগবানের নাম করলেই, যখন বোধ হবে ভগবান আছেন– এই অন্তরের উপলব্ধিতেই। এটাই তো মূল কথা। তখন পূজাপাঠ অপ্রয়োজনীয়। তা বলে জোরপূর্বক যাবতীয় কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেব, সেইটে হবে না। ধরুন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে পূজারি হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, সে পূজাকর্ম কি তিনি আজীবন করতে পেরেছিলেন? উঁহু। পারলেন না। কেন? একটিই কারণ। মায়ের পুজো করতে করতে দেখা গেল, ঠাকুরের যে বিধিসম্মত ভক্তি, অর্থাৎ বৈধিভক্তিতে ঠাকুর থেমে থাকতে পারছেন না। মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। খাইয়ে দিচ্ছেন। একাত্ম হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ আসলে ‘বৈধিভক্তি’ অতিক্রম করেছেন। ঠাকুরের কথায় ফিরি। সেই যে বলছিলেন, তখন সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। ‘গায়ত্রী’ কী? বিশেষ একটি মন্ত্র। যে মন্ত্র আমরা অন্তরে ধ্যান করি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাকে প্রণোদিত করেন, পরিচালিত করেন। ঈশ্বরজ্ঞানের পথে। গায়ত্রী হচ্ছে সেই মন্ত্র, যা অন্তরে গান করতে করতে আমরা ত্রাণ করতে পেতে পারি। আসক্তি, অবিদ্যা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, কামনা, বাসনাপূর্ণ যে যাপন আমাদের, সেখান থেকে মুক্তি। ঠাকুরের কথা সহজ, প্রথমে কর্ম। কর্ম রূপান্তরিত হবে গায়ত্রীতে। শেষ পর্যন্ত মন, লয় হবে ওঁ-কারে। এখন প্রশ্ন হল ওঁ-কার কী! এ হল ব্রহ্মতত্ত্ব বাচক। যেহেতু ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য কোনও আকার নেই, তাই ‘ওঁ’ দ্বারা বুঝতে হবে ব্রহ্মকেই। দেখবেন সেইজন্য প্রতিটি মন্ত্র শুরু হয় ‘ওঁ’ দিয়ে। সমস্ত দেবতাই তো শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মেই লীন হবেন।

এবার মাস্টারমশাই লিখছেন:

মাস্টার সিধুর সঙ্গে বরাহনগরে এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছেন; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, ‘‘গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটা কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।’’

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাস্টার ও সিধু বরাবর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিয়া ভাবিতেছেন, ‘‘আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করছে না।’’ কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘‘একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।’’

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণসীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিদূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাস্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রী রাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রী ভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, ‘‘এটি রাসমণির দেবালয়। এইখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি কাঙাল আসে।’’

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া।

এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাস্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে, বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘হ্যাঁ গা! সাধুটি কি এখন এর ভিতরে আছেন?’’

বৃন্দে– হ্যাঁ। এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার– ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে– তা অনেকদিন আছেন–

মাস্টার– আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?

বৃন্দে– আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে।

মাস্টার সবে পড়াশোনা করে এসেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হলেন।

ইউরোপীয়রা যখন এই দেশে এল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক জীবনে যে বিদ্যার বা জ্ঞানের ধারণা প্রচলন করেছিল, তা নির্দিষ্ট কোনও বইভিত্তিক। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পাশ করতে হবে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পেতে হবে। তবে আমরা ‘বিদ্বান’ হয়ে উঠব! তবে আমাদের কথা লোকে শুনবে! তাই প্রথম দর্শনে মাস্টারমশাইয়ের মনে হয়েছিল, এত মানুষ যখন ঠাকুরের অপূর্ব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, ঠাকুর নিশ্চয়ই প্রচুর বই-টই পড়েন।

লক্ষ করুন, বৃন্দে ঝি– একজন সাধারণ মানুষ। দক্ষিণেশ্বরে কর্মরতা। সরল সাধারণ বুদ্ধিতে কী উত্তর দেয়? ‘আর বাবা বইটই! সব ওঁর মুখে।’ অর্থাৎ, যে-বিদ্যা কেবল বইতে ধরা আছে, সে বিদ্যার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও যোগ নেই। সরস্বতী স্বয়ং যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে বসে রয়েছেন। মাস্টারমশাইয়ের ইংরেজি পড়া বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, ব্রিটিশশাসিত দেশের এক ঔপনিবেশিক জাতির প্রতিনিধি হয়ে মনে হয়েছে, এমনতর মানুষের দেখা আগে তো কখনও পাইনি! তখনই বিস্ময়ের দরজা অপাবৃত হল।

মাস্টার– আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? –আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি? –তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে– তোমরা যাও না বাবা! গিয়ে ঘরে বস।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোশের ওপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাস্টার প্রবেশ করিয়াই, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞ করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরে কি করতে এসেছ’’ ইত্যাদি। মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনষ্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে, ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে একদৃষ্টে, একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ-ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আরও এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন অনুধ্যান করেছি, দেখেছি, সময়-অসময়ে ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত কিছু ভাবের বিকাশ ঘটেছে। ঠাকুর তখন কামারপুকুরে। আলের পথ ধরে হাঁটছেন। আকাশে কালো মেঘ। সেই কালো মেঘের বুকের ওপর সাদা বকের সারি উড়ে যাচ্ছিল যখন! অসামান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মাটিতে। দ্বিতীয় ভাবের বিকাশ আবারও কামারপুকুরেই। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিশালাক্ষীর মন্দির দর্শনে যাচ্ছিলেন আনুড়ে। মন্দির দর্শনে যাওয়ার পথে গান গাইছিলেন তিনি। আশ্চর্য সুরেলা গলায় মায়ের গান। গাইতে গাইতে এত বিভোর হয়ে পড়লেন যে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল! তৃতীয়বার জ্ঞান হারালেন শিবরাত্রির দিন। যখন গ্রামীণ শিব যাত্রাপালা অভিনয়ে আচমকাই অংশ নিতে হল! শিবের ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ামাত্রই বালক গদাইয়ের ভাবান্তর হয়। এরপরে, আমাদের মাস্টারমশাইয়ের সম্মুখে ঠাকুর জ্ঞান হারাবেন বারবার।

তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘এক্সকারশন’ নামক একটি কবিতা পড়াচ্ছিলেন। বলছিলেন, কীভাবে একটি কবিতার ভাবে ডুবে যেতেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানরহিত তখন। হেস্টিং সেদিন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির কী আশ্চর্য তুলনা করেছিলেন!

মাস্টার– আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)– না– সন্ধ্যা– তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ‘আবার এস।’

মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, ‘‘এ সৌম্য কে?– যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছে করিতেছে– বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?– কি আশ্চর্য। আবার আসিতে ইচ্ছে হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, ‘আবার এস!’ কাল কি পরশু সকালে আসিব।’’

ঠাকুরের সেই অপূর্ব মূর্তি, সেই অপূর্ব কথা এবং ‘আবার এসো’ আহ্বান– মাস্টারমশাইয়ের কানে বাজছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আবার আসবেন। তারপর ঠাকুর যতদিন স্থূল শরীরে ছিলেন, মাস্টারমশাই পৌঁছে গেছেন। ঠাকুরের কাছে। শুধু মাস্টারমশাই কেন, এই কারণেই তো ঠাকুরের কাছে বারবার ফিরে আসি আমরা। কথা শুনব বলে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved