উদয়ন বাড়ি নিয়ে সকলের এত যে উচ্ছ্বাস, রবীন্দ্রনাথ কতখানি পছন্দ করতেন এ বাড়িতে থাকতে? নিতান্ত অপারগ হয়েই শেষকালে রবীন্দ্রনাথকে থাকতে হয়েছিল উদয়ন বাড়িতে। অসুস্থ কবিকে একা রাখতে চাইতেন না রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। উদয়নের জাপানি ঘরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিয়েছেন– সেকথা রানী চন্দের লেখা থেকে জানা যায়। বিভিন্ন সময়ে থেকেছেন বিভিন্ন ঘরে। কখনও জাপানি ঘরে, কখনও দোতলার ঘরে– যাতে জানালা দিয়ে দূর পর্যন্ত দেখতে পান।

৯.

উত্তরায়ণ চত্বরে সবচেয়ে বড় বাড়ি উদয়ন। এই চত্বরের বাড়িগুলির নামের মধ্যে সূর্যের অনুষঙ্গ অনেক সময়ই এসেছে– উদয়ন, কোণার্ক, উদীচি। বিভিন্ন স্মৃতিকথায় এই বাড়িটিই জায়গা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচিতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত একা থেকেছেন। কখনও কোনও অতিথি এসে থেকেছেন। কিন্তু উত্তরায়ণের মূল সংসার উদয়ন বাড়িটি। আশ্রমলক্ষ্মী প্রতিমা দেবীর সংসার ছিল উদয়নেই। অতিথি আপ্যায়ন ও অনুষ্ঠানের আয়োজনে সে বাড়ি জমজমাট থেকেছে সবচেয়ে বেশি।

উদয়ন বাড়িটিও কোণার্ক, পুনশ্চ বা উদীচির মতো একবারে তৈরি হয়নি। কোণার্ক এ-চত্বরে সবচেয়ে পুরনো বাড়ি। এ বাড়ির পাশে ‘এল’ শেপের একটি রান্নাঘর তৈরি হয় প্রথমে। তারপর ধাপে ধাপে এই প্রাসাদের মতো বাড়িটি তৈরি হয়।

উদয়ন বাড়ির স্থাপত্য নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যে প্রাচ্য উপাদানের সমাহারে একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে উঠেছিল। সেই সমাহারের একটি বড় উদাহরণ উদয়ন গৃহ। উদয়নের জাপানি ঘরের গোল জানালা, গুজরাতি স্থাপত্যের ঝুলবারান্দা আর জালিকাজ, কাম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাটের পাথরের রেলিঙের মতো কাঠের রেলিং– সবেতেই প্রাচ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। জাপানি ঘরের কাঠের জানলাটি তৈরি করেছিলেন কাসাহারা। জার্মানির ‘বাউহাউস শিল্প আন্দোলন’ সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয় ১৯২১-এর ইউরোপ সফরে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ১৯২২-এ কলকাতায় বাউহাউসের প্রদর্শনীও হয়। বাউহাউসের শিল্পে সরলরৈখিক বিন্যাসের যে গুরুত্ব, তা উদয়নের স্থাপত্যে ছায়াপাত করেছে বলে মনে হয়। বিশেষত উদয়ন বাড়ির থামে ও আসবাবের নকশায়। রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনায় উদয়নের স্থাপত্য হয়ে ওঠে বিশেষভাবে অভিনব।

শুধু স্থাপত্য নয়, এই বাড়ির ভেতরের অলংকরণও একটি বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দেয়। ঠাকুরবাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথরা ভারতশিল্প আন্দোলনের উৎসাহে ইউরোপের মতো সোফাসেট ইত্যাদি বর্জন করে, গুজরাতি শিল্পী আচারিকে দিয়ে নিচু আসবাবের চল করেছিলেন। আসবাবের সেই ধরনটি শান্তিনিকেতনেও চালু হয়। অনেক আসবাবই রথীন্দ্রনাথের ডিজাইনে তাঁর নিজের তৈরি বা তাঁর হাতে গড়া বিভাগ শিল্পসদনের তৈরি। উদয়ন গৃহের সাজসজ্জা রথীন্দ্রনাথ প্রতিমার গৃহ নয় শুধু, তাঁদের যৌথসত্তার রুচিময় প্রকাশ। যদিও সে নীড়ের ঐক্য শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি।

উদয়নের ভেতরের দেওয়ালে শীতলপাটির আচ্ছাদন আছে, যা জাপানি শিল্পী কিমতারা কাসাহারার প্রভাবে শান্তিনিকেতনে ছড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবির নীড় বাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথের গাড়ি সর্বত্র এই জাপানি ‘তাতামি’ ব্যবহার করা হয়েছে।

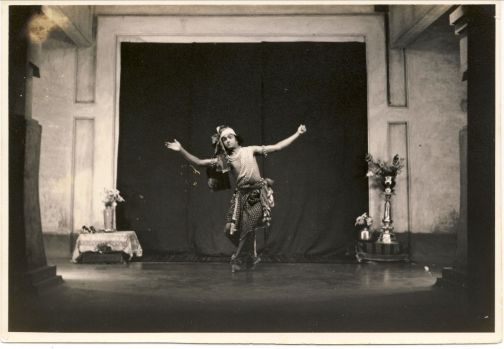

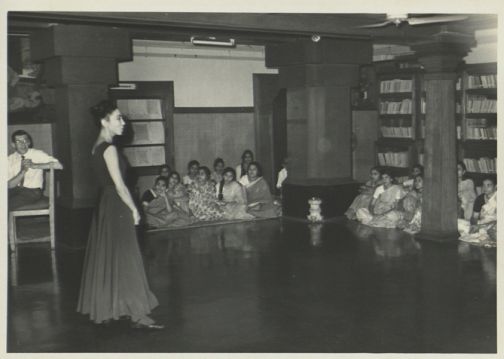

উদয়ন বাড়ির ভেতরের বড় ঘর ও বারান্দা ছিল শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্ঠানের স্টেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নৃত্যনাট্য বা নাটকের মহড়াও বসত প্রধানত এ বাড়িতেই। বিভিন্ন স্মৃতিকথায় তার ছবি আছে। রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরও এই বারান্দাটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বনফুল, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনার একটি বিবরণ দিয়েছেন।

“উত্তরায়ণে যেতেই অনিলদার সঙ্গে দেখা। অনিলদা মানে অনিল চন্দ। তিনি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। ভিতরে বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল হচ্ছে। ওই দেখুন। দেখলাম একটি হলের মতো বড় ঘরে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন এবং তাঁর সামনে অনেকগুলি মেয়ে নাচছে। অনিলদা আমাকে বাইরের একটি চেয়ারে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। আমি বারান্দা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে এবং নৃত্যপরায়ণ মেয়েদের দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হাত তুলে নাচ থামিয়ে দিলেন। তারপর একটি মেয়েকে লক্ষ করে বললেন, ‘তোর পা তো ঠিক তালে তালে পড়ছে না।’ তাকে একা নাচতে বললেন।”

মৈত্রেয়ী দেবীও তাঁর ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ বইয়ে এই বারান্দায় ‘শাপমোচন’-এর মহড়ায় যমুনা বসুর নাচ দেখেছেন। শান্তিদেবের নাচও দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন সে বিবরণও আছে। ‘জাহ্নবী তার মুক্ত ধারায়’– গাওয়ার সময় চড়া সুরে ‘উন্মাদিনী দিশা হারায়’ গাইতে গিয়ে তাঁর গায়নের সঙ্গে ভ্রুকুঞ্চন আর অর্ধমুদ্রিত চোখ– সবটুকুর খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে তাঁর লেখায়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিন পালিত হয় এ বাড়িতেই। সেই জন্মদিনে ক্ষিতিমোহন সেন পড়েন ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি।

উদয়ন বাড়ির বারান্দায় বসে জাপানি ছাত্রী হারাসান জাপানি শৈলীতে ২০-২৫টি ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে ঘরে ঘরে রেখে দিতেন। উদয়ন বাড়ির সাজসজ্জা ও আতিথেয়তা অনেকের চোখেই নতুন মনে হত। বনফুল তাঁর দুরন্ত শিশুপুত্রকে নিয়ে গিয়ে বিপন্ন বোধ করছিলেন, চারদিকে দামি শিল্পদ্রব্য সে যদি নষ্ট করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে বলেছিলেন ‘ওকে ধরে রেখেছে কেন, ছেড়ে দাও।…ওসব শিশুস্পর্শ বঞ্চিত হতভাগ্য জিনিস।’ বস্তুমূল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের মূল্যের কাছে চিরকালই তুচ্ছ। মৈত্রেয়ী দেবীর বিবরণ খাবারের বাসন এবং অন্দরসজ্জা নতুন ঠেকেছিল।

‘খাবার টেবিলের দৃশ্য অভিনব। সে সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাভীতে কাঁসার থালাবাটি, পাশ্চাত্য ভাবাপন্নদের বাড়িতে চীনামাটির বাসন অর্থাৎ ডিনার সেট ব্যবহৃত হত। বিধবা, ব্রহ্মচারী ইত্যাদিদের জন্য সাত্ত্বিক খাবারই পাথরের বাসনে দেওয়া হত। খাবার ঘরের চেয়ারগুলো চওড়া, নিচু। প্রশান্ত নিচু টেবিলে শ্বেত পাথরের থালাবাটিতে অন্নব্যাঞ্জন চোখে তাই নূতন ঠেকেছিল। ছোট খাবার ঘরখানি শিশুকাঠের তক্তা দিয়ে প্যানোলং করা আর পশ্চিমদিকের প্যানেলের সঙ্গে কয়েকটি রঙ্গীন ছবি ফ্রেমে আঁটা। ছবিগুলি অসিত হালদারের আঁকা দেওয়ালে নানা রকম কাঠের শৌখীন হাতা চামচ প্রভৃতি টাঙানো ছিল। শুনলাম এগুলো সিংহলের জিনিষ।’

পাথরের বাসনের কথা বুদ্ধদেব বসুর লেখাতেও আছে। মনে পড়বে রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, উনিশ শতকে ঠাকুরবাড়িতে খামখেয়ালি সভার আয়োজন করতে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতে বলেন্দ্রনাথ জয়পুরের পাথরের বাসন জোগাড় করেছিলেন।

উদয়ন বাড়ির গৃহিণী ছিলেন প্রতিমা দেবী। মৈত্রেয়ী দেবী, বুদ্ধদেব বসু , বনফুল– প্রত্যেকেই তাঁর অভিজাত রুচিশীল গৃহিণীপনার প্রশংসা করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন,

“উদয়ন বাড়ি তখন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে– উপরে একখানি বড় ঘর হয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ আছেন। প্রতিমাদেবীর সুন্দর পরিপাটি সংসারের আতিথ্যে আরামে শরীর জুড়িয়ে দেয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে প্রতিমাদেবী নিপুণভাবে ভাঁড়ার গুছিয়ে খাতায় লিখিয়ে দিচ্ছেন চার বেলা কী কী পদ রান্না হবে। খাবার ঘরের পাশে যে নিচু একতলা ঘর, যাকে পরে বলা হত ‘চারুবাবুর ঘর’ (চারু দত্ত) ওটাই বাড়ি বড় হবার আগে ছিল প্রতিমাদেবীর ঘর। নিচু একটি বড় খাট ও একটি লেখবার টেবিল ছাড়া ছোটখাট দু’একটি আসবাব । কিন্তু তার নক্সার সৌন্দর্যে আমার চোখের পলক পড়ে না। মনুষ্যাকৃতি দু’টি ইজিপ্সিয়ান কাজের এপলিকো দেওয়ালের একপাশে ঝুলছে । আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরে তখনকার শিল্পকার্যের নমুনা ছিল তুলোর কাকাতুয়া কাচের বাক্সে বন্দী হয়ে দেওয়ালে লম্বমান; এমব্রয়ডারি করা ফুল ফল, মাছের আঁশের তৈরী ঘটি বাটি, রেশমে লেখা ফ্রেমে বাঁধান আপ্তবাক্য ইত্যাদি। প্রতিমাদেবীর বসবার ঘরে নানা প্রদেশের সুন্দর জিনিস, সবই ভারতীয় নক্সা। কুশনটি ঠিক করে রাখা, রোদ থেকে ঘুরে এলে ভৃত্য ঠান্ডা শরবৎ এগিয়ে দেয়। আগেই বলেছি ভৃত্যকুল পরিমার্জিত তবে প্রায় সবাই জাতিতে ডোম।”

সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষদের রবীন্দ্রনাথ গৃহকর্মে নিযুক্ত করেছেন, এটিও মৈত্রেয়ী দেবীকে অবাক করেছিল। বুদ্ধদেব বসুর বিবরণে আবার গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে চিত্রশিল্পের ব্যবহার গুরুত্ব পেয়েছে–

“স্থাপত্যের দিক থেকে শুধু নয়, সুখকরতার দিক থেকেও শান্তিনিকেতনের শ্রেষ্ঠ বাড়ি যে ‘উদয়ন’ সে-কথা না বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাসাদটি তাঁরই নেতৃত্বে একদিন ঘুরে দেখলুম। দেখবার মতো বটে। নানা কোণ, মোড় ও উঁচু-নিচুর ভিতর দিয়ে ছন্দের অক্ষুণ্ণ সুষমা বাইরে যেমন প্রকাশিত, ভিতরেও তেমনি অনুভূতিগম্য। তাছাড়া যে-সব ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্মে বাড়িটি সাজানো তারও অন্ত নেই। একতলায় বসবার ঘরে আর বড়ো খাবার ঘরটিতে শুধু রবীন্দ্রনাথেরই আঁকা ছবি; বাড়ির অন্যান্য অংশে অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী এবং আরো অনেকের ছবি দেখতে পেলাম। দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ চারদিকেই; সময় অল্প, দ্রষ্টব্য অত্যধিক, অতএব চোখ বুলিয়ে যাওয়া হ’লো, ঠিক দেখা হলো না। বাংলার প্রধান শিল্পী যে-ক’জন, তাঁদের প্রায় সকলেরই হাতের কিছু-কিছু নিদর্শন আছে, শুধু যামিনী রায়েরই কোনো ছবি নেই।”

বড় বড় জানলা সমেত নন্দিনী দেবীর ঘরটি বুদ্ধদেব বসুর খুব ভালো লেগেছিল। এ ঘরটি বর্ষা দেখার পক্ষে ভালো বলে তিনি মনে মনে এর নাম রেখেছিলেন– শাওনি।

উদয়ন বাড়ি নিয়ে সকলের এত যে উচ্ছ্বাস, রবীন্দ্রনাথ কতখানি পছন্দ করতেন এ বাড়িতে থাকতে? নিতান্ত অপারগ হয়েই শেষকালে রবীন্দ্রনাথকে থাকতে হয়েছিল উদয়ন বাড়িতে। অসুস্থ কবিকে একা রাখতে চাইতেন না রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। উদয়নের জাপানি ঘরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিয়েছেন– সেকথা রানী চন্দের লেখা থেকে জানা যায়। বিভিন্ন সময়ে থেকেছেন বিভিন্ন ঘরে। কখনও জাপানি ঘরে, কখনও দোতলার ঘরে– যাতে জানালা দিয়ে দূর পর্যন্ত দেখতে পান।

কিন্তু বার্ধক্য ক্রমশ তাঁকে কাবু করে ফেলছে, ক্রমশ বন্দী হয়ে যাচ্ছেন তিনি। মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর অসহায়তা ধরা পড়ে–

‘সব কথা আলোচনা করবার মত শক্তি নেই। অতএব চুপ করলুম। আমার ভ্রমণ এক ঘর থেকে আর এক ঘরে। বারান্দায় সারাদিন কেদারাটাতে বসে তোমাদের সচলতাকে ঈর্ষা করি। বড় ঘর থেকে এসেছি কাঁচের ঘরে। বসে আছি নির্জনে। জানলার ভিতর দিয়ে আলো আসচে– দুর্দিন গ্রস্ত রোগীর পক্ষে সে একটা পরম লাভ। জীবনের মহাদেশ থেকে আমাকে দ্বীপান্তরে চালান করা হয়েছে– একলা ঘোর একলা! চললুম, সেলাম। ইতি ৭।১।৪১

শান্তিনিকেতন

তোমাদের নির্বাসিত

রবীন্দ্রনাথ’

গ্রন্থঋণ:

১. গুরুদেব, রানী চন্দ

২. স্বর্গের কাছাকাছি, মৈত্রেয়ী দেবী

৩. সব পেয়েছির দেশে, বুদ্ধদেব বসু

৪. রবীন্দ্র স্মৃতি, বনফুল

৫. Architecture of Santiniketan, Samit Das

আলোকচিত্র: রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ ও লেখক

…………… পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব ……………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved