তখন চতুর্দিকে গাছপালাবিহীন রুক্ষ ফাঁকা প্রান্তর। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনপীঠ তৈরি করতে নানারকম আয়োজন করেন। কঙ্কর মিশ্রিত মাটি সরিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাটি আনা হয়। আম-জাম-কাঁঠাল-আমলকী-হর্তুকি-নারকেল-তাল-শাল-বকুল-দেবদারু প্রভৃতি গাছ এনে লাগানো হয়। সাধারণ লোকে এই জায়গাটিকে বলতে শুরু করেন ‘বাগান’। প্রথমে একটি একতলা বাড়ি তৈরি হয়, বাড়ির নাম হয় শান্তিনিকেতন। দেবেন্দ্রনাথ পুষ্করিণী খননেরও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু জল পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ জায়গাটির ভূপ্রকৃতি বদলে ফেলার এরকম অভিনব উদাহরণ বাংলার ইতিহাসে আর আছে কি না সন্দেহ। জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ সন্দেহ নেই।

৩.

‘বিশ্বভারতী’ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্’– যেখানে গোটা বিশ্ব নীড় বাঁধবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশি ছাত্র হোরিসান জাপান থেকে এসেছিলেন সংস্কৃত শিখতে। তারপর থেকে বহু বিদেশি ছাত্র-শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে নানা বিদ্যার খোঁজে শান্তিনিকেতন এসেছেন। কেউ কেউ থেকেও গিয়েছে বাকি জীবন। এই শান্তিনিকেতন, যেখানে কবির ইচ্ছেমতো সত্যিই গোটা বিশ্বের এবং দেশের অনেকে মিলে এক অপূর্ব নীড় রচনা করেছিলেন, তার সূত্রপাত হয়েছিল একটি বাড়িকে ঘিরে। শান্তিনিকেতন আসলে একটি বাড়ির নাম, যেটি কালক্রমে একটি স্থাননাম হয়ে দাঁড়ায়। আরও পরে ‘শান্তিনিকেতন’ শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় একটি বিশেষ সংস্কৃতি বা রুচির প্রতিশব্দ।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার শান্তিনেকতনে আসেন তখন ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে ছিল একটি একতলা বাড়ি। সোনামুখি রেসিডেন্সির প্রধান জন চিপ সুরুল অঞ্চলে কুঠিবাড়ি ও নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এই চিপ সাহেবের ব্যবসা দেখাশোনা করে ধনী হয়ে ওঠেন শ্যাম কিশোর সিংহ, যিনি আসলে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার মানুষ। চিপ সাহেবের মৃত্যুর পর সাহেবের কুঠি কিনে নেন রায়পুরের সিংহ পরিবার। শ্যামকিশোরের ছেলে ভুবনমোহন বোলপুরের উত্তরে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম হয় ভুবনডাঙা। ভুবনমোহনের ছেলে প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ২৭ জুলাই, ১৮৫৮ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘তুমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে বীরভূমবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।’ দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর গ্রামে অন্তত দু’বার ভুবনমোহনের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বাড়িতে উপাসনা করেন। রায়পুর আসা-যাওয়ার সময় ভুবনডাঙার প্রান্তর দেবেন্দ্রনাথের ভালো লেগে যায়। নির্জন এই প্রান্তরটি ভালো লাগায় কয়েকবার এখানে তাঁবু ফেলেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ– একথা প্রথম যুগের আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তারপর বাড়ি করবেন মনস্থ করে ১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহের কাছ থেকে ২০ বিঘা জমি মৌরসী পাট্টা নেন দেবেন্দ্রনাথ।

তখন চতুর্দিকে গাছপালাবিহীন রুক্ষ ফাঁকা প্রান্তর। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনপীঠ তৈরি করতে নানারকম আয়োজন করেন। কঙ্কর মিশ্রিত মাটি সরিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাটি আনা হয়। আম-জাম-কাঁঠাল-আমলকী-হর্তুকি-নারকেল-তাল-শাল-বকুল-দেবদারু প্রভৃতি গাছ এনে লাগানো হয়। সাধারণ লোকে এই জায়গাটিকে বলতে শুরু করেন ‘বাগান’। প্রথমে একটি একতলা বাড়ি তৈরি হয়, বাড়ির নাম হয় শান্তিনিকেতন। দেবেন্দ্রনাথ পুষ্করিণী খননেরও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু জল পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ জায়গাটির ভূপ্রকৃতি বদলে ফেলার এরকম অভিনব উদাহরণ বাংলার ইতিহাসে আর আছে কি না সন্দেহ। জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ঋষিরা আমলকী গাছ ভালোবাসতেন। তাঁরা ব্রহ্মকে ‘হস্তামলকবৎ’ দেখতেন দেবেন্দ্রনাথ তা অনুকরণ করে শান্তিনিকেতনের দরজা থেকে শান্তিনিকেতন বাড়ি অবধি আমলকী গাছ লাগিয়েছেন– এভাবেই দেবেন্দ্রনাথে বাগান পরিকল্পনাকে দেখেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের রচয়িতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর দেবেন্দ্রনাথ এই বালকটিকে এখানে নিয়ে আসেন। তখন চারদিকের খোয়াই আর মাঝে মাঝে তালগাছ। রবীন্দ্রনাথ সে সময়কার বোলপুরের যে বিবরণ দিয়েছেন বা আদি শান্তিনিকেতনের যেসব ছবি পাওয়া যায় তার সঙ্গে এখনকার সময়কে মেলানো কঠিন। সেই প্রথমবার শান্তিনিকেতন আসার সময়ই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’ নামক কাব্য। দুঃখের বিষয় কাব্যটি আর পাওয়া যায়নি।

শান্তিনিকেতন বাড়িটিতে দেবেন্দ্রনাথ সমেত ঠাকুরবাড়ির অনেকে থেকেছেন। দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী শান্তিনিকেতন বাড়ির কাছেই ব্রহ্ম মন্দির তৈরি হয় ১৮৯১ সালে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টেপাধ্যায় সেই মন্দির তৈরির বিবরণ দিয়েছেন।

‘মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলিকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্জন আশ্রম বহু কর্মীতে ভরে গিয়েছে, পাথর কাটা হচ্ছে, তার বিচিত্র শব্দ; তারপর রংয়ের কাজ, টিন-টিন রং এসেছে, স্ত্রীলোকরা তা শিলে বাটছে, বহু-রংয়ের কাচ ছাঁচে, তারপর মিস্ত্রীরা লাগাচ্ছে।’

তবে দেবেন্দ্রনাথ এই মন্দিরে আসেননি। তিনি শান্তিনিকেতন এসেছিলেন শেষবারের মতো ১৮৮৩ সালে। তবে আশ্রমের খবর পেতেন বোলপুরের ভক্তদের কাছ থেকে। ১৮৮৮ সালে মহর্ষি একটি ট্রাস্ট ডিড তৈরি করে শান্তিনিকেতন গৃহ এবং ২০ বিঘা জমি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেন। এই আশ্রমের ব্যয়ের জন্য নিজের জমিদারি থেকে তিনি ১৮ হাজার টাকার বেশি কিছু সম্পত্তি দান করেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা, পৌত্তলিকতায় নিষেধাজ্ঞা কথা ছিল এই ডিডে।

ধর্ম ভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিরা একটি মেলা করবেন এমন কথাও ট্রাস্ট ডিডে ছিল। রামমোহন রায়ের কলকাতা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ডিডের ছায়া এই ট্রাস্টডিডে আছে বলে মনে করা হয়। বোলপুর রায়পুর সুরুল গ্রাম থেকে দুশোর বেশি মানুষ সেদিনকার সভায় উপস্থিত হন। ডিডে আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। মহর্ষির পৌত্র বলেন্দ্রনাথ সেই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করলেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

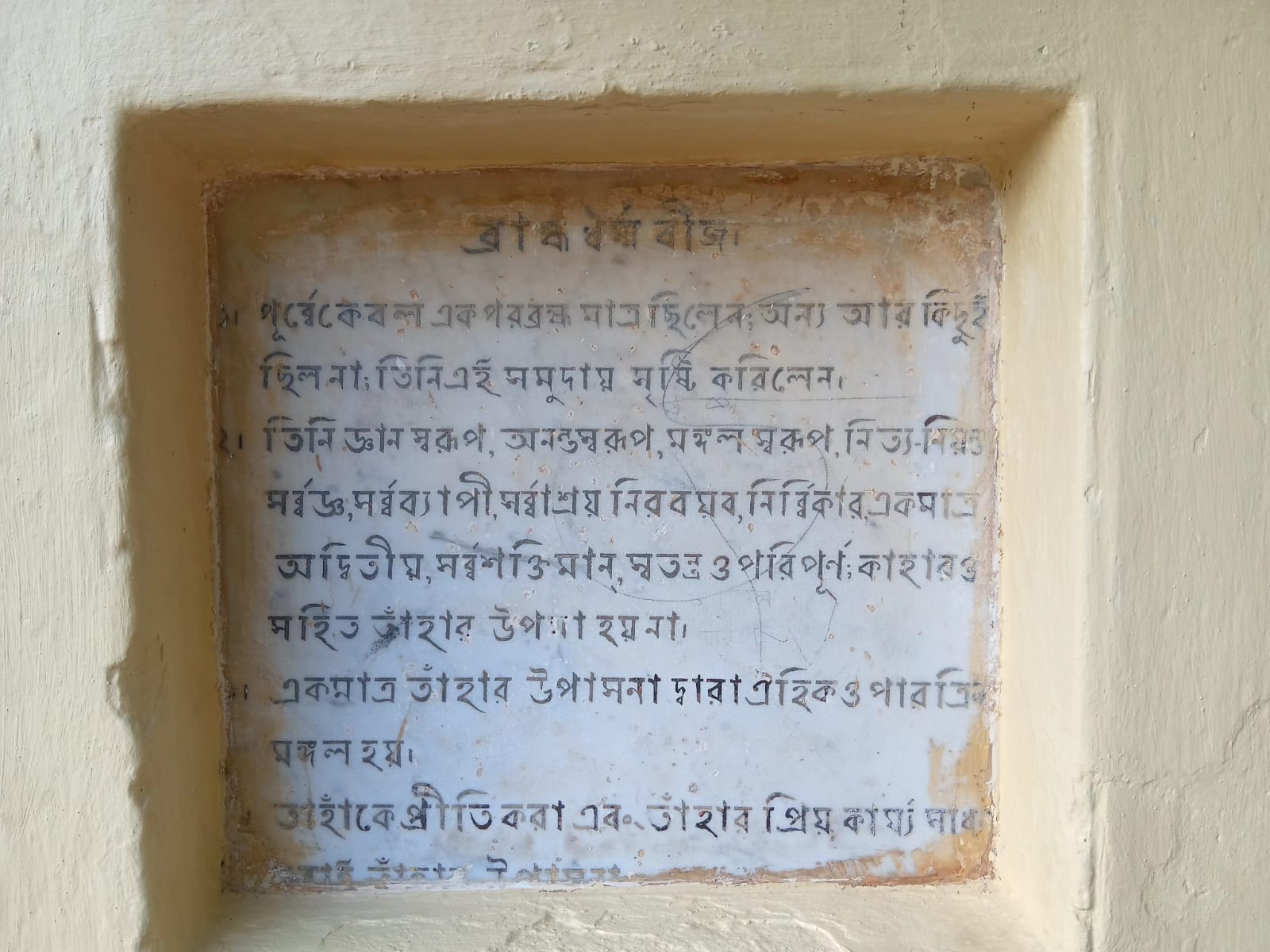

শান্তিনিকেতন বাড়িটি ১৮৭৫-’৭৬ সালে দোতলা হয়েছে। শ্রীনিকেতনগামী রাস্তার ধারে লোহার গেটে লেখা ‘আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি’। এই বাড়ির দোতলার ওপরে লেখা আছে: সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দং। বাড়িটিতে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের ছাপ স্পষ্ট। এ বাড়ির অন্যদিকে গাড়িবারান্দা ছিল, সেটা ঘেরা হয়ে গিয়েছে বিশ্বভারতী হওয়ার আগেই। সামনে পিছনে গ্রিক আয়নিক স্থাপত্যের থাম রয়েছে। কাঠের দরজা, খড়খড়ি, কড়িবরগার ওপর পেটাই ছাদ ইত্যাদি তৈরি করেছিল বিলিতি মারডক অ্যান্ড কোম্পানি। এই বাড়ির পিছনে বেশ কিছুটা মোরাম বেছানো পথ পেরিয়ে রয়েছে মাধবীবিতান ফটক। গেটের দু’-পাশে মার্বলের ফলকে দেবনাগরী ও বাংলা হরফে আশ্রমের কর্তব্য। বাড়ির সামনে ‘আলোর নাচ’ নামে খ্যাত রামকিংকর বেজের বিমূর্ত ভাস্কর্যটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই নির্মিত হয়। এ কাজটি নিয়ে আশ্রমে বিদূষণের কানাঘুষো হলেও, রবীন্দ্রনাথের কাজটি ভালো লেগেছিল। এরপরই তিনি রামকিংকরকে বলেছিলেন আশ্রম তাঁর ভাস্কর্যে ভরিয়ে দিতে। উত্তর-দক্ষিণের এই দুই ফটকের মধ্যে কোনটা সামনে কোনটা পিছন এ-নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ গাড়িবারান্দা দেখে মাধবীবিতানের দিকটিই সামনে বলে মনে করেন।

দেবেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথও চাইতেন নির্জনতা। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন থেকে স্ত্রীকে লিখছেন, ‘আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এরকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূরে থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদিজননীর কোলে স্তনপান করচি।’

এ বাড়িতে বসে ঝড়বৃষ্টির সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘মানসী’র ‘মেঘদূত’ কবিতা। এ নিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে। সে চিঠিতে এ বাড়ির লাইব্রেরির কথা আছে। পরে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হয় গৌরপ্রাঙ্গণের বর্তমান পাঠভবন দপ্তরের বাড়িতে।

শান্তিনিকেতন বাড়ি বলে নয়, অতিথিশালা হিসেবেই এ বাড়ির উল্লেখ আছে পুরনো স্মৃতিকথাগুলিতে। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, যিনি ছিলেন ট্রাস্ট ডিডের অন্যতম সাক্ষী তিনি এ বাড়ির একতলায় বাস করেছেন পরে। তিনি কেমনভাবে শান্তিনিকেতনের ফলের বাগানে রক্ষা করতেন আর আশ্রমের ছাত্ররা কেমন সেখানে ফলের জন্য জুলুম করেছিলেন– সে বিবরণ আছে প্রমথনাথ বিশীর স্মৃতিকথায়।

রবীন্দ্রনাথ সংসার পেতেছেন এ বাড়িতে। কারণ তখন থাকার মতো আর কোনও বাড়ি এ অঞ্চলে তৈরি হয়নি। এর পরে শান্তিনিকেতনে যে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলিতে আর মৃণালিনী দেবীর থাকা হয়নি। এ বাড়িতে বারান্দায় তোলা উনুন নিয়ে মৃণালিনী রান্না করছেন, এমন একটি বিবরণ আছে মীরা দেবীর স্মৃতিকথায়। রথীন্দ্রনাথ আর তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহপাঠীরা কেমন করে, এই বাড়িতে মৃণালিনীর দেবীর জালের আলমারির খাবারের ওপর জুলুম করতেন তাও কবিপুত্র লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীর গৃহস্থালির একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পৌষ ১৩৪৬ সংখ্যায় ‘সংসারী রবীন্দ্রনাথ’ লেখায় তিনি লিখেছেন,

“নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব’সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক’রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন।”

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মোটেও খুশি হতে পারেননি এ লেখাটি পড়ে। হেমলতা দেবীকে একটি কড়া চিঠিও লিখেছিলেন সে নিয়ে। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি দেহলি তৈরি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এ বাড়িতেই ছিলেন।

এই বাড়িটি একসময় ছিল বিদ্যাভবন। বিশ শতকের পাঁচের দশকে সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠকের কাছে শুনেছি, ১৯৫৪ সালে যখন তিনি চাকরির জন্য আসেন তখন শান্তিনিকেতন বাড়ির পশ্চিমদিকের ঘরে প্রবোধচন্দ্র বাগচি বসতেন। প্রচুর পুঁথি, বইপত্র রাখা ছিল সে অফিসে। পরে, দীর্ঘদিন ওই বাড়িতে ছিল ওড়িয়া বিভাগ। বেশ কিছু পুরনো আসবাবপত্র সমেত মাঝে বেশ কয়েক বছর এ বাড়িটি মিউজিয়াম হিসেবে সাধারণের জন্য খোলা ছিল। শান্তিনিকেতনের এই আদিবাড়িটি শান্তিনিকেতনের ইতিহাসকে অনেকখানি ধারণ করে রেখেছে।

আলোকচিত্র: অধ্যাপক অভ্র বসু, রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ

গ্রন্থঋণ:

১. শান্তিনেকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম্ম-জীবন, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী

৩. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, প্রমথনাথ বিশী

……………. পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব …………….

২. সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ শুধু নন, কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও নির্মাণ করেছিল পূর্ববঙ্গের বাসস্থানগুলি

১. ডালহৌসি পাহাড়ের বাড়িতেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের মহাকাশ পাঠের দীক্ষা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved