টেবিলে বসে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করার সময় বা পরীক্ষার হলে তিন ঘণ্টার পেপার সল্ভ করতে করতে ঘাড় যখন টনটন করে ওঠে, তখন ঠিক যেভাবে বসলে শরীরকে অকারণ কষ্ট না দিয়ে নির্বিঘ্নে কাজটা চালিয়ে যাওয়া যায়, তার ওপরেই এই ফতোয়া– ‘উঁহু, ওভাবে বোসো না!’ অথচ ঘাড় ব্যথা হলে ওভাবে বসাই সহজাত এবং সায়েন্টিফিক। কিন্তু আমরা তাহলে এমন একটা আনসায়েন্টিফিক মানসিক স্তরে পৌঁছলাম কীভাবে? কী করে একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া, যা প্রায়ই বেখেয়ালে হয়ে যায়, তা ঠিক কোন মহিমায় বহু সহস্রাব্দ ধরে ‘অপয়া’ হয়ে উঠল সমস্ত মহাদেশে?

১৭.

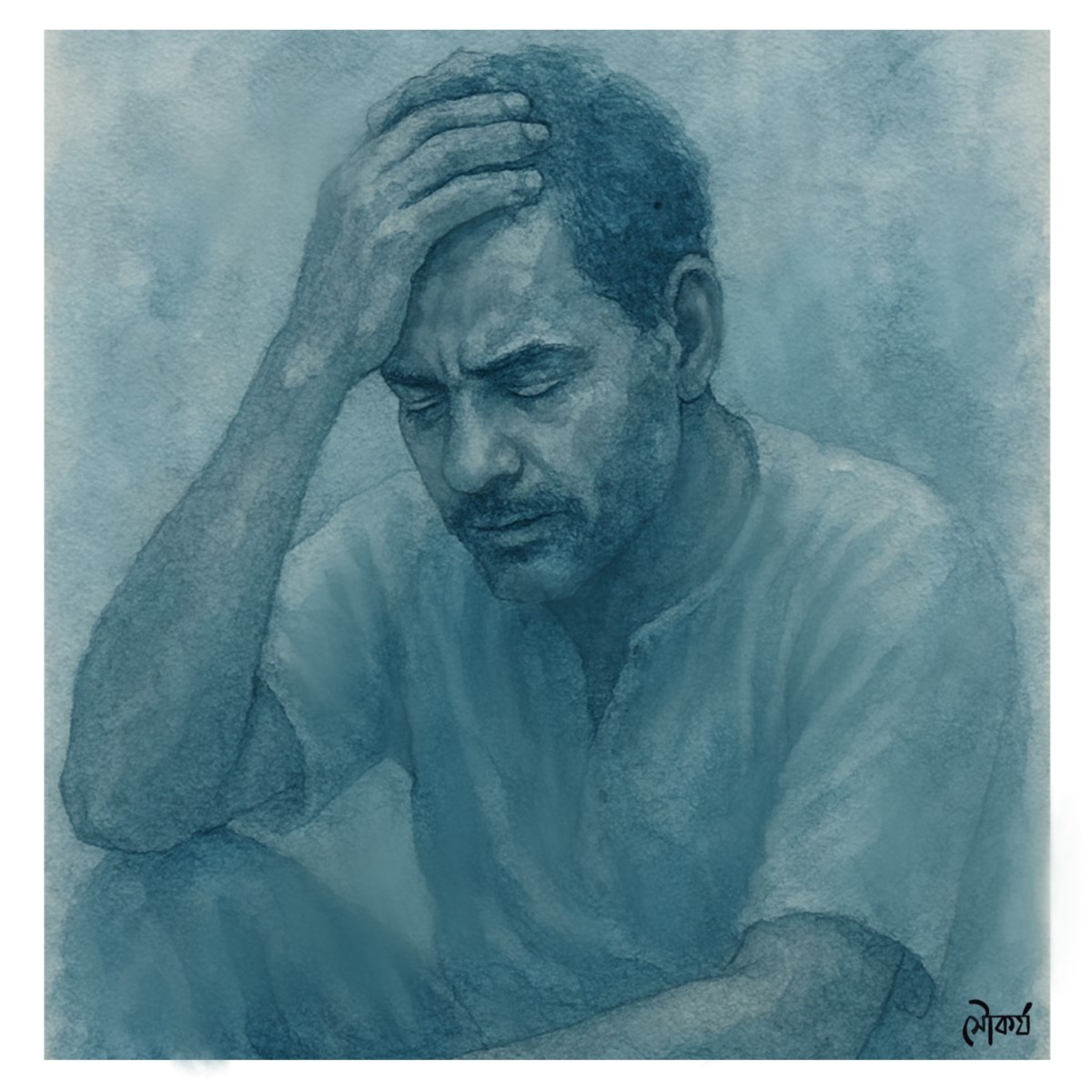

নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা যে সততই দুর্ভাগ্যকে ‘সিডিউস্’ করার একটা ধ্রুপদী পোজ, একথা ৫০০০ বছরের সভ্যতায় অমর হয়ে গেছে। মেসোপটেমিয়ান, নাইজেরিয়ান, ভিক্টোরিয়ান এমনকী একজন ইউরোপীয়ও যুগ যুগ ধরে কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই নিজের মাথায় হাত রাখাকে চিনে এসেছে অপয়ার ‘কনফার্ম্ড’ টিকিট হিসেবে! কালো বিড়াল, ভাঙা আয়না বা এক চোখ দেখানো ছাড়াও এই একটি অঙ্গভঙ্গি, যা দেখে আমাদের পূর্বপুরুষরাও বারবার জিভ কেটেছেন এবং ওভাবে কাউকে বসে থাকতে দেখলেই যেচে পড়ে বলেছেন– ‘মাথা থেকে হাত নামিয়ে বস, মাথায় হাত দিয়ে রাখা ভালো না।’

টেবিলে বসে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করার সময় বা পরীক্ষার হলে তিন ঘণ্টার পেপার সল্ভ করতে করতে ঘাড় যখন টনটন করে ওঠে, তখন ঠিক যেভাবে বসলে শরীরকে অকারণ কষ্ট না দিয়ে নির্বিঘ্নে কাজটা চালিয়ে যাওয়া যায়, তার ওপরেই এই ফতোয়া– ‘উঁহু, ওভাবে বোসো না!’ অথচ ঘাড় ব্যথা হলে ওভাবে বসাই সহজাত এবং সায়েন্টিফিক। কিন্তু আমরা তাহলে এমন একটা আনসায়েন্টিফিক মানসিক স্তরে পৌঁছলাম কীভাবে? কী করে একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া, যা প্রায়ই বেখেয়ালে হয়ে যায়, তা ঠিক কোন মহিমায় বহু সহস্রাব্দ ধরে ‘অপয়া’ হয়ে উঠল সমস্ত মহাদেশে? কারণ একটাই, ভাগ্যকে ভয় পাওয়া।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরেও ভাগ্য ছিল সময়ের কারসাজি। আর সেই ধারণা থেকেই নির্ধারিত হয় যে, সময়কে নিজের পক্ষে রাখতে হলে ঠিক কী করা উচিত আর কী উচিত না। যে কোনও রকমের সামাজিক ঔচিত্য বা অনৌচিত্ত সবসময় যে বাইপ্রোডাক্টটির জন্ম দেয়, তা হল সংস্কার। আর সংস্কার যখন হাত ধরে অন্ধবিশ্বাসের তখন সে খলনায়ক হয়ে ওঠে কুসংস্কারের নাম নিয়ে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় ভাগ্য-পড়া ছিল আধুনিক যুগের সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং-এর মতোই নিরন্তর, অবসেসিভ এবং সর্বদা খারাপ খবরের সেনসেশনে ভরপুর। ব্যাবিলোনিয়ান যুগের ক্লে ট্যাবলেটেও দেখা যায় যে, প্রায় সবকিছু নিয়েই থাকতে পারে কোনও না কোনও সংস্কার। মাথা চুলকানি? অসুস্থতার সন্দেশ। ভুরু নাচা? আসন্ন হার। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা মানে ছিল ‘পাজুজু দানব’কে ব্যক্তিগতভাবে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

প্রাচীন মিশরে আবার মাথা ছিল মানুষের শরীরের ভিআইপি অংশ, স্বয়ং ‘কা’-র আশ্রয়। জীবনের সার। ওসিরিসের মতো দেবতারা এটি রক্ষা করতেন। বিষয়টায় পবিত্রতা থাকলেও গেঁরোটা হল, মাথা-সম্পর্কিত কোনও রকম অঙ্গভঙ্গিই তাই সে যুগে ছিল ধর্মের সম্পত্তি। যেমন ফিউনারারি আর্ট, ‘ভ্যালি অফ দ্য কিংস’-এ বিলাপের সময়, মাথায় হাত রাখা শোককারীদের দেখা যায়। কিন্তু এটি ছিল অনুমোদিত। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, এটি ছিল মূলত দৈব বিচারের ‘গো অ্যাজ ইউ লাইক’, কারণ দেবতারা আনলাইসেন্সড পারফরম্যান্স কোনওকালেই খুব একটা পছন্দ করেননি। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকাকে মিশরীয়রা তাই মনে করত দুর্ভোগের প্রদর্শন। যার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলতার দেবতা ‘সেথ’কে আকর্ষিত করে ফেলার ভয় ছিল সবসময়। কেউ যদি নাটকীয়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথায় হাত রেখে বিশ্রাম নিতেন, তার অর্থ– তিনি শুধু ক্লান্ত নন বরং প্লেগ, ফসল ব্যর্থতা এবং ‘বুক অফ দ্য ডেথ’ এর পরবর্তী সিকোয়েলকে অপ্রত্যাশিত আহ্বান করছেন!

হিব্রু বাইবেলে নিজের মাথায় হাত রাখাকে প্রায়োশ্চিত্ত বা হা-হুতাশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ‘স্যামুয়েল’-এর ১৩:১৯ অধ্যায়ে, ভাই ‘অ্যাম্নোন’ দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পর ‘তামার’ এই ভঙ্গিটি করেন বলে জানা যায়। এমনকী জেরেমিয়াহর ২:৩৭-এ, নির্বাসিতদের নিজের মাথায় হাত রেখে চলে যাওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, মাথায় হাত রাখা ছিল ঈশ্বরের ক্রোধ বাধ্যতামূলক ভাবে নিজের ওপর ডেকে আনার সমতুল্য। ইহুদি লোকগাথা আবার এর ওপর একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করে বলে– যদি কেউ শোকের এই অঙ্গভঙ্গি নকল করেন, তার মানে তিনি শয়তানকে বায়না করে বলছেন, ‘আমাকে বেছে নিন!’ ‘তালমুড’ গ্রন্থেও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকাকে অভিশাপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, কারণ স্পষ্টতই তখনও পর্যন্ত জীবনে দুশ্চিন্তা করার মতো যথেষ্ট জিনিস ছিল না।

গ্রিক এবং রোমানরা আবার এমন একটা ভালো নাটকীয় পোজ নষ্ট না করার জন্য মাথায় হাত দেওয়ার মত ভঙ্গিকে সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলে অ্যাম্ফিথিয়েটারের দরবারে। হোমারের ইলিয়াডে, যোদ্ধারা শোকের সময় এটি করে। প্লেটো মনে করতেন মাথা আসলে যুক্তির ভাঁড়ার, তাই মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা মানে হল, যুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, সম্ভবত দেবতাদের দ্বারা। তুলিয়াস সিসেরোও এ ব্যাপারে সতর্ক করেন। রোমের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে চিন্তা করার সময় নিজের মাথায় হাত দিয়ে ফেলেছিলেন বলেই এমন ধারণা উনি পোষণ করতেন কি না, বলা মুশকিল। রোমানরা মনে করত যদিও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা, হয় দুষ্টকে দূর করতে পারে বা আহ্বান করতে পারে কিন্তু শেষমেশ দুষ্টর গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে দেবতাদের মুডের ওপর নির্ভর করে। তবে রোমান ইতিহাসে দেওয়া প্রায় সমস্ত উদাহরণেই এর ফল কখনও ভালো ছিল না। ‘ম্যানাস ফিকাস’ বা ফিগ-হ্যান্ড অঙ্গভঙ্গি যেমন খারাপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল, তেমনই দৈবিক অনুমোদন ছাড়া নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার অর্থ ছিল উল্টো।

মধ্যযুগীয় ইউরোপ বরাবরই ছিল অন্ধবিশ্বাসের খেলার মাঠ। যদি কেউ উইচক্রাফ্ট নিয়ে চিন্তা নাও করে থাকে, তবু সে প্যাঁচার ডাক, বাড়ির সামনে লবণ ছড়ানো বা সন্দেহজনকভাবে প্রতিবেশীর বড় সালগম নিয়ে চিন্তা করা থেকে কোনওদিন বিরত থাকতে পারেনি। এর ওপর, খ্রিস্টান শিল্পও মাথায় হাত দেওয়ার অঙ্গভঙ্গিকে জীবিত রাখতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। ক্রুসিফিক্সন দৃশ্যে শোককারীরা মাথায় হাত দিয়ে শোক প্রকাশ করে দৈবিক শাস্তির সঙ্গে তার সংযোগ আরও শক্তিশালী করে তোলে। আইরিশ লোকগাথা এটিকে যুক্ত করেছে মৃত্যুর পূর্বাভাসের সঙ্গে। মোদ্দা কথা হল, ইউরোপে যদি কেউ মাথায় হাত রাখে, তাহলে ‘ব্ল্যাক ডেথ’-এর দরজা তার জন্য থাকে অবারিত।

নাইজেরিয়ার য়োরুবা সংস্কৃতিতে, মাথায় হাত হল খারাপ খবর প্রকাশের অনুমোদিত উপায়। কিন্তু সেসব ছাড়া যদি করা হয় এমন অঙ্গভঙ্গি? সেক্ষেত্রে পূর্বপুরুষরা অলৌকিক স্পিড পোস্টে দুর্ভাগ্য পাঠাবে বলে ধরে নেওয়া হত। য়োরুবার আধ্যাত্মিক যুক্তি অনুযায়ী, মাথাকে দেহের আধ্যাত্মিক হেড অফিস হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এটি স্পর্শ করা মানে হল শুভ এবং অশুভ শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা।

ভারত তার সূক্ষ্ম বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টাকে একটু অন্য ভাবে দেখার চেষ্টা করেছে। মাথা চাপড়ানো মানে এখানে অসহায়তা বোঝায় এবং কখনও কখনও আবশ্যিক বিপদের ঝুঁকি। স্পষ্ট করে বললে যা বোঝায়, তা হল– মাথা দৈবিক শক্তি ধারণ করে, তাই এ জিনিস নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। চিনে হাতে মাথা রেখে বিশ্রাম নেওয়া একটা খারাপ শিষ্টাচার মাত্র। যদিও ফেং শুই এই ব্যাপারটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফেং শুই-এর মতে, মাথায় হাত রাখার অর্থ হল আধ্যাত্মিক সত্তাকে ভুলুণ্ঠিত করা। ইসলামিক লোকগল্পে এটিকে ধর্মীয় পাপ বলে মনে করা না হলেও অপয়া বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন এই অন্ধবিশ্বাস?

মেসোপটেমিয়ার দানবীয় ব্যবস্থাপনা থেকে ইনস্টাগ্রামের ‘লজ অফ অ্যাট্রাকশন’ বা ‘আকর্ষণের তত্ত্ব’ পর্যন্ত, একটাই থিম ধারাবাহিক ভাবে বহমান। কিছু সংস্কৃতি মাথায় হাত রাখার অঙ্গভঙ্গিকে দুর্বলের কাজ হিসেবে মনে করেছে, অন্যরা দেখেছে দৈবের বিরুদ্ধে স্পর্ধা হিসেবে, কিন্তু সবাই একটা বিষয়ে একমত– যদি নিতান্তই প্রয়োজন না হয়, মাথা নিয়ে আর যাই হোক, ফাজলামি করা চলবে না। আজকের মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে ‘সেলফ-সুথিং পশচার’ বা ‘ওভারওয়েলম্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ’ বলে ফ্রেম করতেই পারেন। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের তো বিজ্ঞানের দরকার নেই। দরকার শুধু হাজার বছরের পুরনো ভয়, যা ক্রমাগত বলে চলেছে– ‘ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।’ যদিও শরীর ও মনকে আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বাঁধতে পারে, এমন অনেক যোগ-ব্যায়াম মাথায় হাত না-দিয়ে হয় না। এবং সেই বিজ্ঞানের বয়সও হাজার বছরের ভয় ও কুসংস্কারের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি। কিন্তু কলোনিয়াল হ্যাংওভারে ভুগতে ভুগতে আমরা সে সব যুক্তি মাথায় রাখিনি। রেখেছি মাথায় হাত না রাখার কুসংস্কার।

……………..অপয়ার ছন্দ অন্যান্য পর্ব……………..

পর্ব ১৬। চুল তার কবেকার অন্ধকার অপয়ার নিশান

পর্ব ১৫। যে আত্মীয়তার ডাককে অপয়া বলে বিকৃত করেছে মানুষ

পর্ব ১৪। অকারণে খোলা ছাতায় ভেঙে পড়েছে পাবলিক প্লেসে চুমু না-খাওয়ার অলিখিত আইন

পর্ব ১৩। দলবদলু নেতার মতো ধূমকেতু ছুটে চলে অনবরত

পর্ব ১২। কখনও ভয়ংকর, কখনও পবিত্র: দাঁড়কাক নিয়ে দোদুল্যমান চিন্তা!

পর্ব ১১। শুধু একটা হ্যাঁচ্চো– বলে দেবে কীভাবে বাঁচছ

পর্ব ১০। অপয়ার ছেলে কাঁচকলা পেলে

পর্ব ৯। চোখের নাচন– কখনও কমেডি, কখনও ট্র্যাজেডি!

পর্ব ৮। জুতো উল্টো অবস্থায় আবিষ্কার হলে অনেক বাড়িতেই রক্ষে নেই!

পর্ব ৭। জগৎ-সংসার অন্ধ করা ভালোবাসার ম্যাজিক অপয়া কেন হবে!

পর্ব ৬। প্রেম সেই ম্যাজিক, যেখানে পিছুডাক অপয়া নয়

পর্ব ৫। ডানা ভাঙা একটি শালিখ হৃদয়ের দাবি রাখো

পর্ব ৪। জন্মগত দুর্দশা যাদের নিত্যসঙ্গী, ভাঙা আয়নায় ভাগ্যবদল তাদের কাছে বিলাসিতা

পর্ব ৩। পশ্চিম যা বলে বলুক, আমাদের দেশে ১৩ কিন্তু মৃত্যু নয়, বরং জীবনের কথা বলে

পর্ব ২। শনি ঠাকুর কি মেহনতি জনতার দেবতা?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved