সময় জীবনানন্দের বাহুবন্ধনে অন্যরকম ভাবে ধরা দিল। এ রতিশয্যা বক্র-বাস্তবতার। কী আশ্চর্য প্রতিভায় যে জীবনানন্দ বুঝতে পারলেন, প্রচলিত সাহিত্যের ছাত্র হয়েও, গত শতাব্দীর ঠিক প্রথম দশকটিতেই গ্যালিলিও, নিউটন, যেমন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বা হোমার– পরিত্যক্ত হয়েছেন মহাকাব্যের সম্মানে। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। জীবনানন্দের আগে বাংলা সাহিত্যে সময়ের রূপ দীর্ঘদিন অবিকৃত ছিল। অধ্যাপক-সঙ্কুল আমাদের আলোচনা তা আজও খেয়াল করে না।

৪.

উপমা কালিদাসের। হয়তো এমনও বলা যায় কবিতার ভাষাই অনাদি-অনন্ত উপমা। কিন্তু জীবনানন্দ ‘বনলতা সেন’ কবিতায় উপমারহিত উপমার জন্য আজ আর তেমন কৌতূহল দাবি করেন না। বরং মনে হয় বিদিশা, শ্রাবস্তী, মালয় সাগর, এমনকী, নাটোর একটি গোপন ভ্রমণকে নথিভুক্ত করছে। তাঁর অন্য একটি কবিতায় তিনি এই ‘হাজার বছর’ অন্ধকারে জোনাকির মতো ভেবেছেন। সেখানে ভ্রমণসূচি ঈষৎ পাল্টে গেছে। পিরামিড ও মমির মতো স্মৃতিমুদ্রা উসকে দিয়ে যখন বনলতা সেন স্বয়ং ‘মনে আছে?’ প্রশ্নের সূত্রে অতীতকে উদ্ধৃত করেন, কবিতা জুড়ে ‘কাফনের ঘ্রাণ’ও খানিকটা নিম্নরেখ করতেই, পাছে পাঠক ভুলে যান, পুনশ্চ বলা হয়েছে ‘মমির ঘ্রাণ’, তবুও কবি প্রেমিকাকে সংরক্ষিত বর্তমানেই চিনে নেন। অর্থাৎ, তিনি আর কালকে কক্ষ থেকে পক্ষান্তরে দেখবেন না, শুধুই প্রসারিত ও প্রতিমুখী প্রবাহে শনাক্ত করবেন। আমি বলব এই উপলব্ধি আমাদের সাহিত্যে ছিল না। সময়ের এই আপেক্ষিকতা জীবনানন্দের অবদান যার উল্লেখ থেকে আমরা বিরত থাকি।

হয়তো আমরা এ-ও খেয়াল করি না যে, তিনের দশকের সূচনায় দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপনা কালে বোদলেয়ার তাঁকে ‘করঁসপদঁস’ বা প্রতিষঙ্গ বিষয়ক ধারণাও খানিকটা ধার দেন। তার ফলেই ‘বনলতা সেন’ আপাত অসম্ভব দু’টি ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংযুক্ত দেখেন। ‘শিশিরের শব্দ’ বা ‘রৌদ্রের গন্ধ’-কে আমরা জীবনানন্দের অভিনব হেঁয়ালি যতটা ভেবেছি, বুঝতে পারিনি যে তিনি ইন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতির ভিত, প্রথম আধুনিকদের ধরনে, খোদাই করলেন বাংলা ভাষায়।

সময় জীবনানন্দের বাহুবন্ধনে অন্যরকম ভাবে ধরা দিল। এ রতিশয্যা বক্র-বাস্তবতার। কী আশ্চর্য প্রতিভায় যে জীবনানন্দ বুঝতে পারলেন, প্রচলিত সাহিত্যের ছাত্র হয়েও, গত শতাব্দীর ঠিক প্রথম দশকটিতেই গ্যালিলিও, নিউটন, যেমন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বা হোমার– পরিত্যক্ত হয়েছেন মহাকাব্যের সম্মানে। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। জীবনানন্দের আগে বাংলা সাহিত্যে সময়ের রূপ দীর্ঘদিন অবিকৃত ছিল। অধ্যাপক-সংকুল আমাদের আলোচনা তা আজও খেয়াল করে না। অন্ধকারে জোনাকির সমাবেশের মতোই শ্রাবস্তী বা এশিরিয়া অথবা নাটোর সময়-রূপসীর মুখে ব্রণের দাগ অতএব। কোনও সীমানাচিহ্ন নয়।

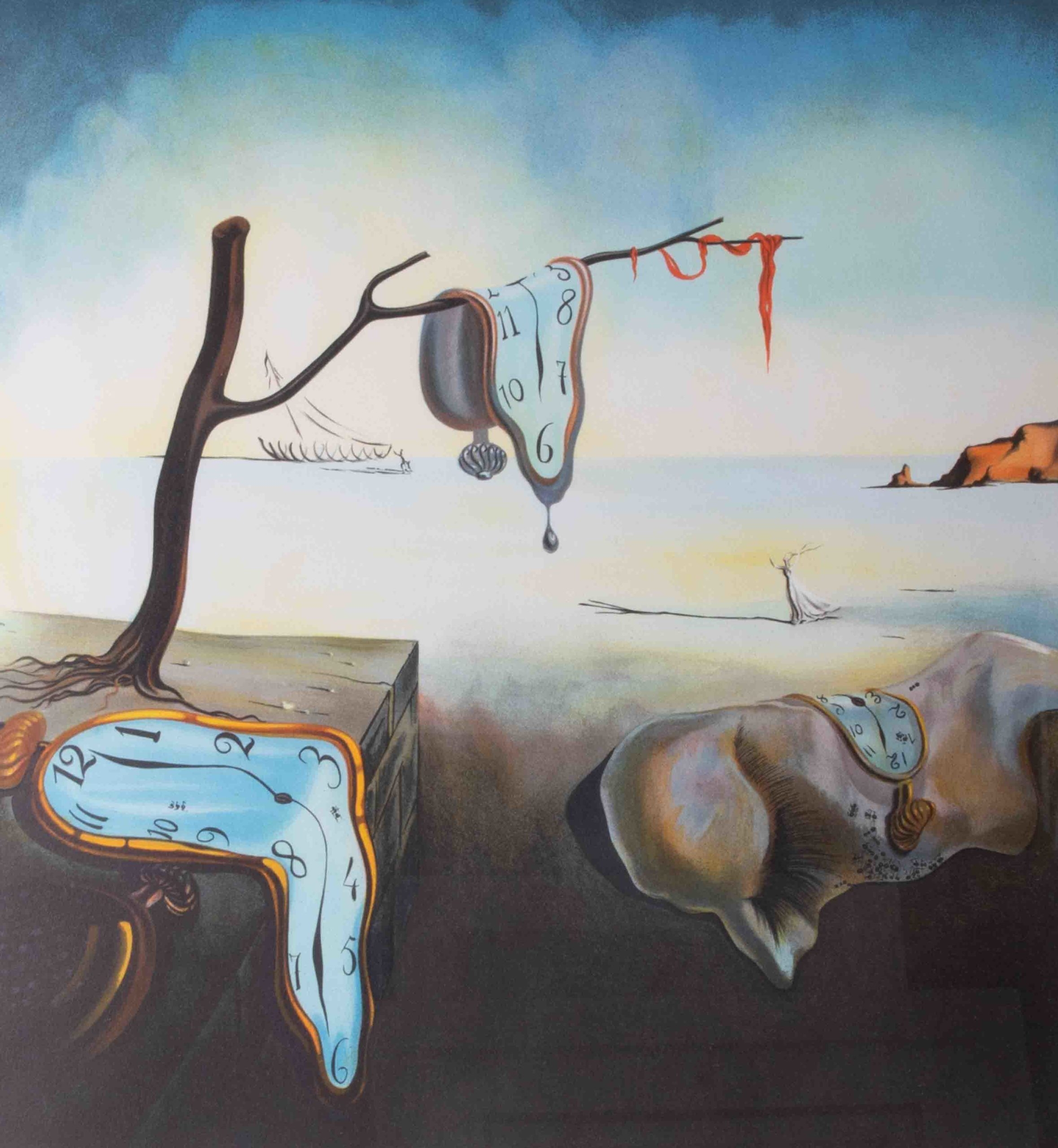

সৌন্দর্যপ্রথার মাংসল উদ্বোধনের সূত্রে দালির ঘড়িগুলি নরম, কেননা সেগুলি পদার্থের বিচ্ছিন্নতার মর্ষকামী ফসল। ‘ইউলিসিস’ উপন্যাস বা ‘ওয়েস্টল্যান্ড’ কাব্যগ্রন্থ ,’গুয়ের্নিকা’ নামের পট বরিশালের জলজ মহিমার বাইরে এসে তাঁর নিজের ধরনে নজর রেখেছিলেন এই ‘বাঙাল’ কবি। মানুষ নিজেই কবর থেকে টেনে তোলে তার মরদেহ– সেই রহস্যজনক অশ্বশকট, একটি কাঁটাহীন ঘড়ি– সমস্ত পরীক্ষা আমাদের পরাস্ত করে। ইংগমার বার্গম্যানের ‘বুনো স্ট্রবেরি’ তৈরি হয় ১৯৫৭-য়। জনৈক সমালোচক ভারি আকর্ষণীয় একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কাফকার সময়চেতনা নির্ণয় প্রসঙ্গে। ভদ্রলোকের মতামত অনেকটা এইরকম: মার্সেল প্রুস্তের স্মৃতিতাড়িত ঘড়ির কাঁটা লুপ্ত অভিজ্ঞতার পুনর্জনকল্পে অবিরল পিছনে ফেরে। অন্যদিকে জেমস জয়েসের কাঁটা লেখকের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে চালিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল। দিকনির্দেশে অস্থির। কিন্ত ফ্রানজ কাফকার ঘড়িতে কাঁটা অনড়। এই বিষয় সমূহ আমার জীবনানন্দের সূত্রেই পরিচিত।ব্যবস্থা ও সমতলীয় জ্যামিতির কুহক ভেঙে ঋতুমতী সময়কে নিষিক্ত করার সাহস তাঁর হয়েছিল চারের দশকেই। নিজের ভাষার জলবায়ু অনুযায়ী তিনি অনুধাবন করেছিলেন: ‘সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ’ (বিভিন্ন কোরাস: মহাপৃথিবী) বা ‘কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।’ (সোনালি সিংহের গল্প: সাতটি তারার তিমির)।

অনুশোচনা শুধু এ জন্য যে, আমাদের আদর্শ প্যাস্টোরাল আবেগ তাঁর অস্তমিত প্রেম বা রূপসী নিসর্গ নিয়ে যে মত্ততার প্রকাশ ঘটায় শব্দে বা মঞ্চে, ততটাই অস্নাবির বনে মর্মন্তুদ প্রগতি দেখে। জীবনানন্দ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে একজন তন্নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, একালের পড়ুয়াদের জানতেও দেওয়া হয় না। অবশ্য একুশ শতকের মাঝামাঝি আমাদের নাতি-নাতনিরা মহাকবিকে রটনার অযথা জঞ্জাল থেকে উদ্ধার করে নেবে বলেই মনে হয়।

জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?

…ট্রামলাইনের সারস…

পর্ব ৩. জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?

পর্ব ২. জীবনানন্দেরই বিড়ালের মতো তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নৈশ সড়কে, ইতিহাসে

পর্ব ১. রবীন্দ্রনাথের নীড় থেকে জীবনানন্দর নীড়, এক অলৌকিক ওলটপালট

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved