‘মৃত্যু’র পাশাপাশি সবসময়েই তাঁর লেখায় রয়েছে উৎসবের মতো এক যৌনতা, যা জীবনের চরম চিহ্ন বলে বারবার তিনি বুঝিয়েছেন। বুঝিয়েছেন এমন এক ভাষায়, যা বাংলা গদ্যভাষার আর্কাইভে সমৃদ্ধ হয়ে আছে আজও। যাঁরা ওঁর আড্ডার সান্নিধ্য পেয়েছেন,তাঁরা জানেন, ওঁর আড্ডা জমিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল সর্বজনবিদিত। এবং, সেসব আড্ডায় তাঁর বাচন অনেকের ঠোঁটস্থ হয়ে আছে এখনও। কিন্তু, সন্দীপন উবাচ নিয়ে ঠিকঠাক সংকলন এখনও গ্রন্থস্থ হয়নি।

অসময়ে ল্যান্ডলাইন টেলিফোন বেজে উঠেছিল। অত সকালে আমার মাসি রীনা চট্টোপাধ্যায় ফোন করেছেন। ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল, ‘কেমন তুড়ি মেরে শুয়ে আছে দেখে যা..’।

কে ? কে শুয়ে আছে গো এমন অহংকারে, তুড়ি মেরে ?

আরও দু’-এক কথায় সন্দেহ দৃঢ় হল।

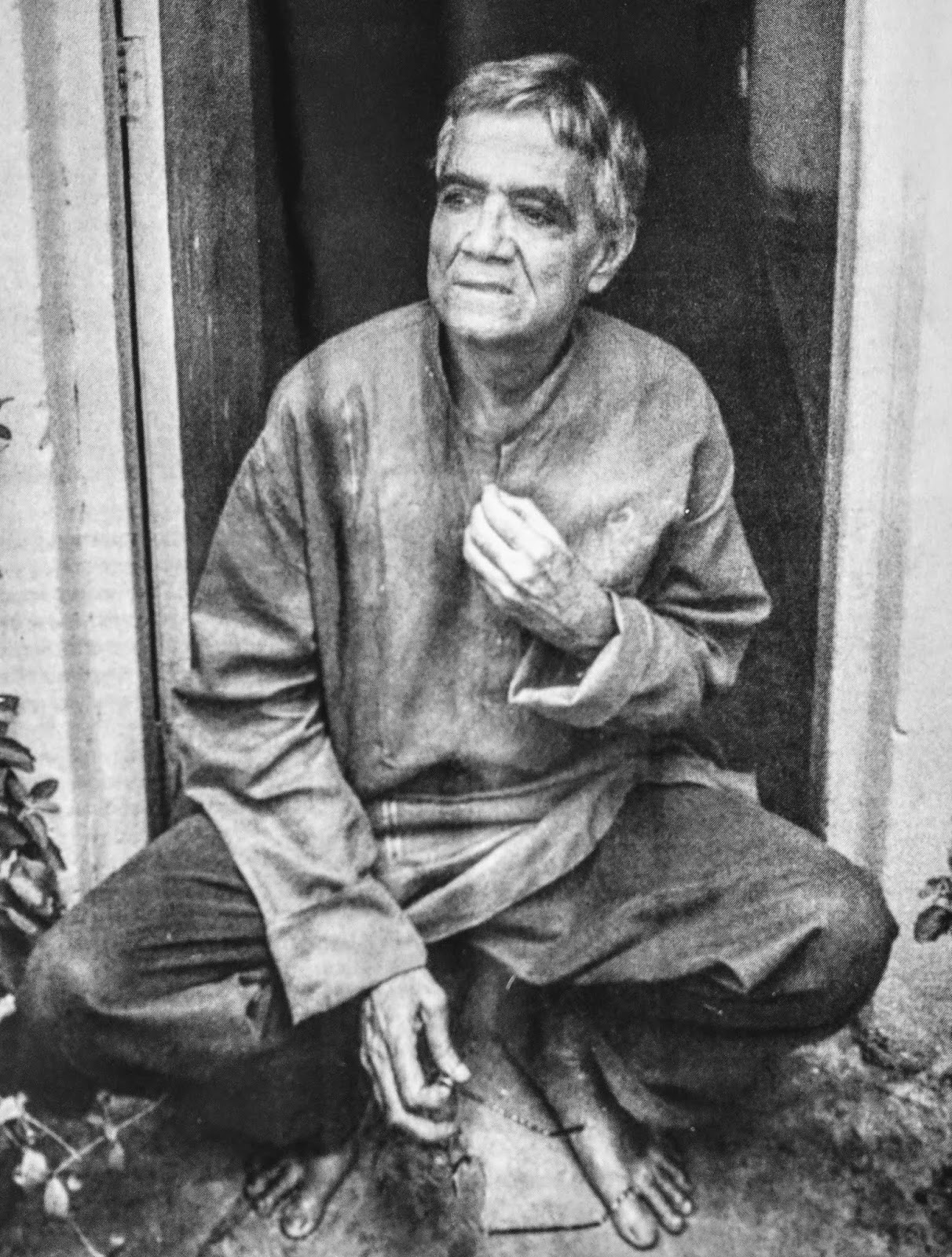

মুহূর্তে বুঝে গেলাম, ওই অসময়ের ফোন আসলে দুঃসংবাদ দিয়ে গেল। মাসির কথা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। দিনটা ছিল সোমবার। সপ্তাহের শুরু, মানে, ঘোর অফিস-ব্যস্ততা। কিন্তু, ভূমিকম্প বা প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমন সব থমকে যায়, ওই টেলিফোন ছিল তেমনই। ছুটে গেছি চেতলার বাড়িতে। বিছানায় শুয়ে আছে সন্দীপন। এবং, অবশ্যই তুড়ি মারার ভঙ্গি যেন। মৃত্যুতেও এমন দুর্দান্ত শ্লাঘা যে হতে পারে, তা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের শরীরে, মৃত্যুকালীন অভিব্যক্তিতে ধরা পড়েছিল।

‘এই ঘরে কতদিন আছি জানি না। জানি না, আর কতদিন থাকব। শুধু জানি, আমি আগে এখানে ছিলাম না। আমার আগে যে ছিল সে মরে গেছে। তারও আগে ছিল কেউ। মরে গেছে। এই ঘরে আমার আগে যারা ছিল তারা সবাই মরে গেছে। এখানে কেউ মরে গেলে তবে ঘর খালি হয় বাউ, হেমবরণ বলেছে আমাকে তকখন আর-একজনা আসেন আইজ্ঞা।’

আরও পড়ুন: সমরেশ বসুর শিল্পীসত্তার প্রয়োগ ঘটেছিল অস্ত্র কারখানায়

এ হল তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস ‘ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা’র শেষাংশ। বহুদিন পর একটি উপন্যাস পড়ে একরকম বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এই পাঠ ও পাঠপ্রতিক্রিয়া জানানোর সময়টায় উনি নিজে কথা বল প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

‘প্রতিক্ষণ’ থেকে প্রকাশিত এই হার্ডবোর্ড বাঁধাই গ্রন্থে এই উপন্যাস ছাড়াও ছিল তিনটি গল্প। শিউরে ওঠার মতো ব্যাপার হল উপন্যাসের কথামুখটি ছিল লেখকের স্ব-হস্তে লেখা কয়েকটি শব্দ।

‘‘এই উপন্যাসের নায়িকা মৃত্যু। জীবনে যেমন, উপন্যাস যাপনের ক্ষেত্রে সে দেখা দেবে একেবারে শেষ দৃশ্যে। এর আগে সে দু’বার আমার দুটি গল্পে এসেছিল। পাঠক দেখবেন,তখন সে সঙ্গে ছিল আগাগোড়া, কাহিনী যাপনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। এরাও সঙ্গে রইল।’’

বোঝা যায়, অন্তত আমার মতে– মৃত্যুকে তিনি কীভাবে কাব্যময় করে তুলতে পেরেছিলেন। এজন্যই সম্ভবত জীবনের শেষ দৃশ্যে অমন তুড়ি মারা অহংকার।

এক সকালে চেতলার বাড়িতে আমি তখন পৌঁছে গেছি। প্রস্তুতি চলছিল হাসপাতাল যাওয়ার জন্য। উনি খুব আস্তে আস্তে বলছিলেন, ‘আমি তো কখনও মৃত্যুকে অসম্মান করিনি। তাহলে?’ আমি ব্যক্তিগতভাবে ওঁর পারিবারিক বৃত্তের একজন। আমি যেটা সবিস্ময়ে লক্ষ করছিলাম, তা হল এই ভাষার উৎসস্থলকে। লেখকের ভাষা। যেখান থেকে বেরিয়ে আসে তার মন। এই মনের সন্দীপনকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য সমুদ্রের অন্তস্থলে প্রবাল খুঁজে পাওয়ার মতো। যাই হোক, কথা হচ্ছিল সাম্প্রতিক ওই উপন্যাস প্রসঙ্গে। উপরে-উল্লেখিত অংশটিতে দু’টি যতিচিহ্ন, যথা, ‘জানিনা’ ও ‘শুধু জানি’-র পর ব্যবহত দু’টি ‘কমা’ আমাকে পাঠের সময় এই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। একটা আত্মপরিচয়ের সংকটের কথা বিবৃত হয়েছে কাহিনিটিতে। যাকে ঠিক ‘কাহিনী’ বলা যায় কি না, সমালোচকেরা ভাববেন। আমার মনে হয়েছিল এটি আদ্যন্ত একটি লেখা। আমি ওকে বললাম, এই যে ভঙ্গি, গদ্যের শরীরে কবিতার মনন– আপনি বরাবর বজায় রেখেছেন, এটাই তো আপনি। উনি, কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি ওঁকে থামিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে টেলিফোন করতেই উনি নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি। উনি জানান, আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ছি। আমার মনে হয়েছিল, এটা একটা জয়।

আরও পড়ুন: রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন যখন হু হু করে বিক্রি হচ্ছিল ‘পাসকরা মাগ’

বার্গম্যানের ‘সেভেন্থ সীল’ ছবিতে’ দেখেছিলাম মৃত্যুকে মুখোমুখি বসিয়ে দাবা খেলার দৃশ্য। ‘মৃত্যু’ যেখানে খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে তো আলাদা সমীহ করতেই হয়। যেখানে সামান্য চালের ভুল মানেই জীবন বা জীবিতের পরাজয়। যে কথা বলছিলাম, ওর লেখার ভাষাভঙ্গির সৌন্দর্য বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটা কাল্ট তৈরি করেছে বহুদিন যাবৎ। বছর ৩০ আগের পড়া একটা ছোট্ট গদ্যাংশ আবারও মনে পড়ছে–

“দমদম রোড দিয়ে একটা মস্ত সিনেমার ব্যানার নিয়ে যাচ্ছে দু’জন কুলি; ব্যানারের ওপর, দুর্গের পাঁচিলে অসিযুদ্ধ, পাহাড়, ঝর্ণা, ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার ও সমবেত নাচের ওপর, মেঘ ও চাঁদের ওপর ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে কলকাতার আঞ্চলিক বৃষ্টি– বসন্তপঞ্চমীর দিনে হলুদ ছোপানো শাড়ি পরে একটি ফুটফুটে কিশোরী ও খুবসম্ভব তার ভাই, তারা ব্যানারের নিচে ঢুকে পড়েছে অনুমতি বিনা– কুলিদের সঙ্গে মার্চ করে হেঁটে যাচ্ছে– তাদের মাথার ওপর এ-প্রান্ত থেকে আলুলায়িতা নায়িকা অবিরল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও প্রান্তের নায়কের দিকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে ছুটে যাচ্ছে।’ (সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য)। গদ্যের শরীরে এ এমন এক কবিতা যে বছর ৩০ আগের ওই সময়ে আমাদের প্রাক-যৌবনে যখন মনে কলমচর্চার কিছু বয়ঃসন্ধিজাত কেশ সবে গজিয়েছে তখন জীবনানন্দর কবিতার পাশাপাশি অনায়াসে সন্দীপনের এরকম টুকরো রচনা মুখনিঃসৃত হয়ে যেত। ওর ভাষাতেই বলতে হয়, ‘এক-এক দিন এক একটি চুম্বনে শেষ করেছি’ এমন বহু লেখা। বাঙালি পাঠক তার সাবালকত্ব হারাবে যদি তার সন্দীপন অপঠিত থাকে– এই উপলব্ধি আম পাবলিকের না থাকলেও অন্য অনেকের হয়েছিল বলেই আজও সন্দীপন বেঁচে।

‘মৃত্যু’র পাশাপাশি সবসময়েই তাঁর লেখায় রয়েছে উৎসবের মতো এক যৌনতা, যা জীবনের চরম চিহ্ন বলে বারবার তিনি বুঝিয়েছেন। বুঝিয়েছেন এমন এক ভাষায়, যা বাংলা গদ্যভাষার আর্কাইভে সমৃদ্ধ হয়ে আছে আজও।

যাঁরা ওঁর আড্ডার সান্নিধ্য পেয়েছেন,তাঁরা জানেন, ওঁর আড্ডা জমিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল সর্বজনবিদিত। এবং, সেসব আড্ডায় তাঁর বাচন অনেকের ঠোঁটস্থ হয়ে আছে এখনও। কিন্তু, সন্দীপন উবাচ নিয়ে ঠিকঠাক সংকলন এখনও গ্রন্থস্থ হয়নি।

কোনও এক ‘আকাদেমী’ ঘোষণার পরের দিন সকালে ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। ‘কলকাতার দিনরাত্রি’ পড়ে দারুণ উত্তেজিত হই এবং ওঁকে জানাই। উনি বলেন, আসলে আমিই এ বছরে ‘আকাদেমী’ পেয়েছি, অন্য কেউ নয়। আমি কৌতুকে জানতে চাইলাম, এটা আবার কে ঘোষণা করল? উনি বললেন, এই যে তোমার সকালের এই ফোনটা, এই যে তোমার উচ্ছ্বাস, এটাই তো ‘আকাদেমী’।

আমি অবশ্যই একমত হয়েছিলাম।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি: অর্ঘ্য চৌধুরী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved