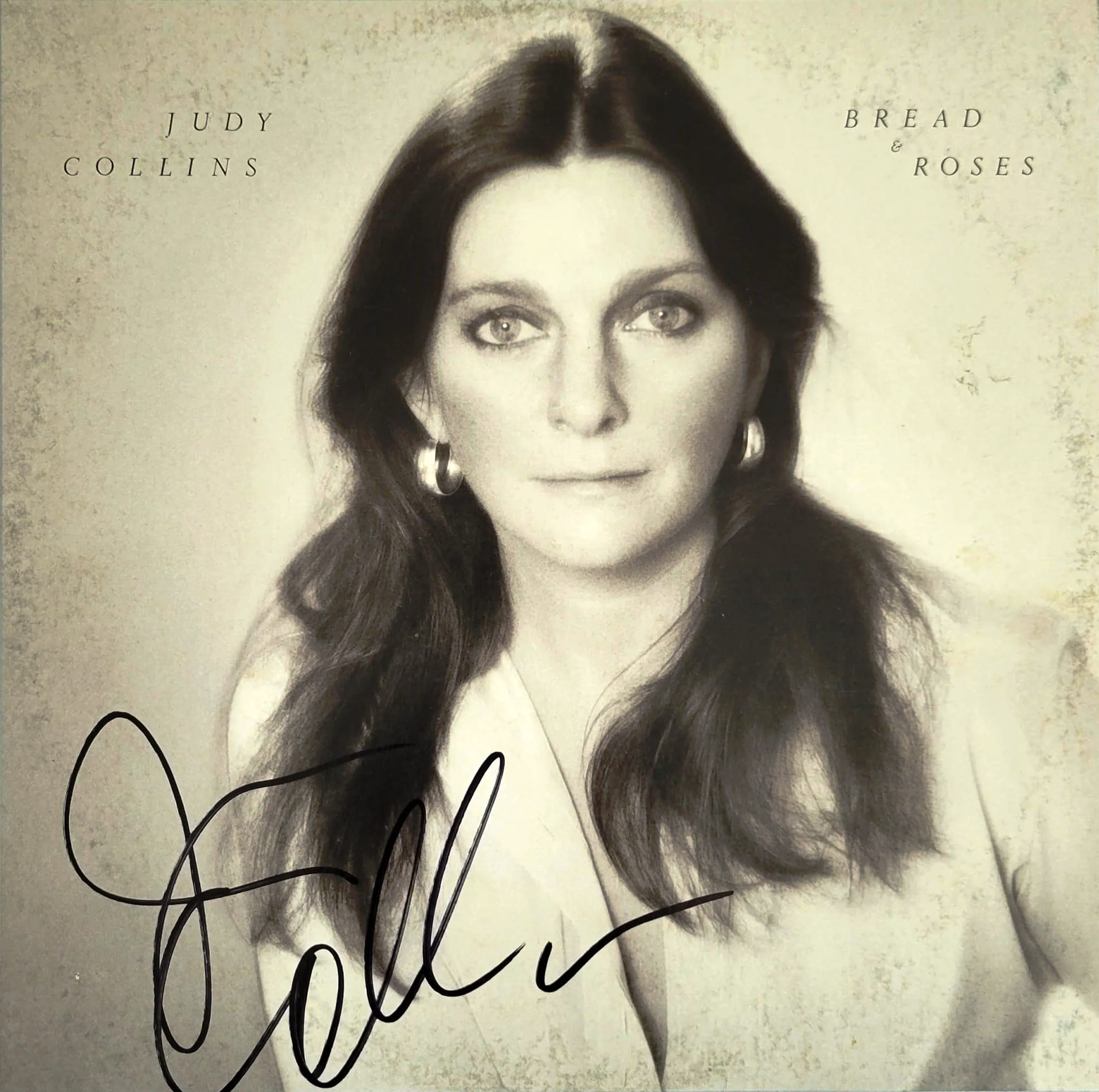

১৯৭৬ সালে, শ্রমিক অধিকার এবং নারী মুক্তির প্রশ্নে, ‘Bread and Roses’ গানটি দ্বিতীয়বার রেকর্ড করেন। ১৯১১ সালে এই গান লিখেছিলেন জেমস ওপেনহাইমার। এই গান সরাসরি ১৯১২ সালের লরেন্স টেক্সটাইল স্ট্রাইকের স্মৃতি বহন করে। ‘রুটি’, ন্যায্য মজুরি; ‘গোলাপ’, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের হক। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধেও কলিন্সের অবস্থান ছিল দৃপ্ত। শ্রোতার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে, বব ডিলানের লেখা ‘Masters of War’ গেয়েছেন, যুদ্ধকেন্দ্রিক ‘শিল্প’, তার নীতিহীনতার নির্লজ্জতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। ঠিক তার পরেই, শান্তির আহ্বান জানিয়ে গেয়েছেন ‘Where Have All the Flowers Gone?’ নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে, শান্তিবার্তার চেনা ছবি বলতে এখনও প্রথম মনে আসে, জুডি কলিন্স, পিট সিগারের লেখা ‘Turn! Turn! Turn!’ গাইছেন। The Byrd-এর বাজার-চলতি রেকর্ড, এমনকি, পিট সিগারের কণ্ঠের চেয়েও বেশি, এই গানের মূল বক্তব্য, শ্রোতাদের মনে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনিই।

১.

আমার দেশের চেয়ে অনেক দূরের দেশে জুডি কলিন্সের বাড়ি। ‘যুক্তরাষ্ট্রের’ লোকসংগীত জগতের উজ্জ্বলতম তারাদের একটি তারা– জুডি কলিন্স; জুডিথ মার্জোরি কলিন্স। ফুলপরির মতো সুন্দর। চোখ দু’টি আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় সহজেই– নীল। শান্ত। সুশীল। ভয়াল। চড়া মেকআপ– কেবলমাত্র চোখের পাতাতেই। যেন, ওঁর চোখে চোখ রাখতে হিম্মত থাকতে হবে অনেকটা। শান্ত, সুশীল, ভয়াল সেই দু’টি চোখই তারপর নিমেষে সকলকে বেঁধে ফেলবে গানে গানে। মুক্তির গানে, শান্তির গানে, শ্রমিকের গানে, প্রেমিকের গানে। গিটার-গলায় পপ-ফোক-রক গেয়ে, মন জয় করে নিয়েছেন অগণিত শ্রোতার, জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্ব-সংগীতের ইতিহাসের পাতায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমেরিকার ‘ফোক রিভাইভাল মুভমেন্ট’ প্রসঙ্গে, ওঁকে নিয়ে একটা সময়ের পর আর যথেষ্ট মাতামাতি হয়নি। আজও হয় না।

জুডি কলিন্সকে শুধুই ‘লোকসংগীত শিল্পী’ বললে, উনি তা একরৈখিক ‘শ্রেণিকরণ’ গণ্য করে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন ইদানীংকালে। একটিমাত্র স্বরের আধিপত্যকে এতটুকু জমি না ছেড়ে, বহুস্বরকে কণ্ঠে ধারণ করলেন যিনি– তাঁকে বিশেষ কোনও জঁরের খামে যত্নে সাজিয়ে, সে খাম বন্ধ করে রাখাকে মনে করছেন নিতান্ত বোকামি, বাতুলতা। বলছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে, সংজ্ঞায় তিনি বিশ্বাসী নন। কাঙ্ক্ষিত বিবর্তনে বিশ্বাসী। জুডি কলিন্সকে কী বলব তবে? জুডি কলিন্সকে বলব, মানুষের শিল্পী, নারীবাদী শিল্পী, প্রতিবাদের শিল্পী।

২.

১৯৩৯-এর যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে জন্মগ্রহণ করেন জুডি কলিন্স। ঠিক আজকের দিনে। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের দিনে। দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন (মহামন্দা)-এর রেশ যখন সদ্য কাটিয়ে উঠছে বলে মনে করেছে যুক্তরাষ্ট্র– সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯–১৯৪৫)। অতএব, কলিন্সের শৈশব কেটেছে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা, সামাজিক অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক রাজনীতির টালমাটাল অবস্থার মধ্যে। এমন সংকটময় সময়কালে বসবাসের ফলস্বরূপ, মাত্র ১৪ বছর বয়সে অবসাদে ভুগতে ভুগতে, আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। চেষ্টা সফল না হতে দিগন্ত খুলে যায়।

How frail the human heart must be–

a throbbing pulse, a trembling thing–

a fragile, shining instrument

of crystal, which can either weep,

or sing.

(I Thought That I Could Not be Hurt, Sylvia Plath)

প্রথম জীবনের ঝঞ্ঝা সামলে, জুডি কলিন্স আবারও ভাবলেন, পিয়ানো বাদক হবেন। ওঁর মা-বাবার উৎসাহে, জারি রাখেন প্রশিক্ষণও। হঠাৎ কী যে হল– দুম করে হয়ে উঠলেন আমেরিকা তথা বিশ্বের ‘লোকসংগীতের’ প্রধান মুখগুলির একটি। নির্দিষ্ট কিছুটা সময়ের জন্য তো নিশ্চয়ই। কী হল? রসবোধে পাকা জুডি কলিন্স একটি নিবন্ধে লিখছেন– ‘মদ খাব, হুল্লোড় করব, এই স্বাধীনতাটুকুর লোভেই আমি ধ্রুপদী সংগীত ছেড়ে চলে এলাম লোকসংগীতে।’ তারপর অবশ্য ভেঙে লিখছেন, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের বড় বাধা-নিয়ম ছিল। ‘The Gypsy Rover’, ‘Barbara Allen’ শুনে বুঝেছিলেন, লোকসংগীত মুক্তমনা– পিয়ানো রেখে নিজেই গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন সাধের সেই গিটারটা। নিজে নিজেই বাজাতে শিখেছিলেন, সুর সহজ হয়েছিল। লোকসংগীতই দেখাল ‘মোচনের’ রাস্তা– রঙিন, আবার নুড়ি-বিছানো। সংগীতের হাত ধরে আসক্তিও যে আসেনি, তা নয়। দীর্ঘ তেইশ বছর মদ্যপানে আসক্ত থাকেন কলিন্স। আসক্তি তবু ফিকে করে আনতে পারেনি ওঁর কণ্ঠের সুদৃপ্ত ভায়াব্রাটো– কী প্রখর তার তেজ, কী অপার মায়া!

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(615x0:617x2)/judy-collins-5-ffd8d179965440b29658120f6b7dfd39.jpg)

৩.

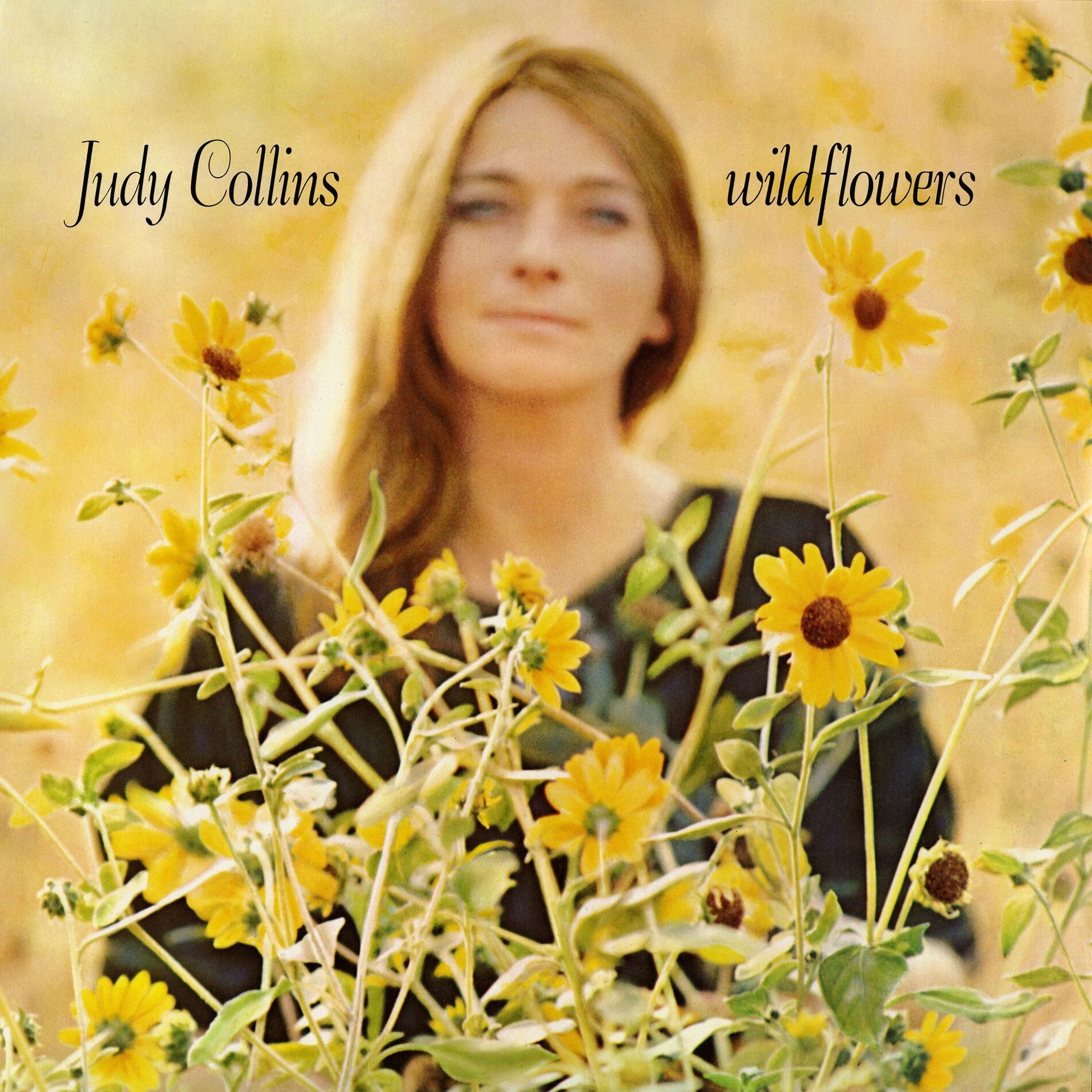

ঘর-বাহির দুই-ই যুঝতে যুঝতে, ছয়ের দশকের মাঝামাঝি প্রথম ‘বড়’ মঞ্চে ওঠা। দ্য টাউনহল, নিউ ইয়র্ক। এরও আগে, ওঁর কৈশোরের একটি পিয়ানো রিসাইটেল খুব বাহবা পেয়েছিল অবশ্য। সেই একবারই। প্রথম রেকর্ড, ‘A Maid of Constant Sorrow’ অ্যালবামটি ১৯৬১ সালে, ইলেকট্রা রেকর্ডস কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে প্রকাশ পায় ‘In My Life’ নামে আরও একটি অ্যালবাম– যে অ্যালবামে প্রথম ঠাঁই হয়েছিল, কোহেনের ‘Suzanne’-এর। সেই একই অ্যালবামের “Hard Lovin’ Loser” শীর্ষক গানটি জনপ্রিয়তা তুলনায় বাড়ালেও, ১৯৬৭ সালের ‘Wildflowers’ অ্যালবামে, জোনি মিচেল রচিত ‘Both Sides, Now’ গানটিই এনে দেয় আন্তর্জাতিক পরিচিতি। সঙ্গে গ্র্যামিও।

সমসাময়িক শিল্পীদের তাজ্জব করে দেওয়া, ঈর্ষনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন জুডি কলিন্স। অন্যের তৈরি গানকে, তাঁরই কলম থেকে (কোনও কোনও ক্ষেত্রে কণ্ঠ থেকেও) একরকম কেড়ে নিয়ে, নিজের কণ্ঠের প্রভাবে, নির্মোহ উপস্থাপনায়, ব্যাকরণের দক্ষতায়, তাতে ‘ওয়াটারমার্ক’ বসিয়ে নিতে পারতেন ঠিক। ‘Both Sides Now’-এর সফলতা প্রসঙ্গে জোনি মিচেলের সঙ্গে কখনও মনোমালিন্যও কি হয়নি? মিটিয়ে নিয়েছেন; উভয় পক্ষই। সংগীত-জগতের পুরুষপ্রধান মহলে, পরপর পুরুষ-শিল্পীদের গেয়ে আসা গানও তিনি পুনরায় গেয়ে, তাতে একজন্মের মতো নিজের গায়নশৈলীর ছাপ রেখে দিয়েছেন। এমনকী, বিটলসের গান, উডি গাথরির গানও। জনতার মন জিতে নিয়েছেন, তাদের সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলোর সামনে আরশি ধরেছেন অনায়াসে। পিট সিগার, বব ডিলান, আর্লো গাথরি ওঁর পারদর্শিতার কাছে, বাহাদুরির কাছে নতজানু হয়ে, মঞ্চে ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কলিন্স কখনও গেয়েছেন ‘This Land is Your Land’, কখনও ‘Turn! Turn! Turn’, কখনও আবার ‘Tambourine Man’। সঙ্গতও নিয়েছেন। ওঁর সমালোচক-মহল পর্যন্ত সেসব নিবেদন গ্রহণ করেছে অন্তর থেকে।

জুডি কলিন্সের হাত ধরে যে লেনার্ড কোহেন গানের জগতে এসেছিলেন, সেই কোহেন একবার জুডি কলিন্সকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি নিজের গান নিজে লেখেন না। প্রশ্নের উত্তর হয়েই নাকি এসেছিল– ‘Since You Asked’-এর মতো সর্বকালের সেরা গান। আমি ভাবি, প্রেমের গান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওঁর প্রেমের গানে অদ্ভুত একটা বিষন্নতা আছে। সেই বিষন্নতা বোধ করেছি, অনিশ্চয়তার। পাশাপাশি, মৃদু আনন্দ-তরঙ্গের দোলাও আছে গানগুলোয়। নেই? দুই-ই প্রেমের স্বভাবসিদ্ধ–

…As my life spills into yours changing with the hours

Filling up the world with time, turning time to flowers

I can show you all the songs

That I never sang to one man before…

কাঁচা বয়স থেকে ওঁর পাঠ-চেতনার মূলে থেকেছেন দস্তয়েভস্কি। সঙ্গে সঙ্গে তো ব্যালাডও টেনেছে ওঁকে– ছন্দ বুঝে নিতে তাই বোধ করি, খুব কষ্ট করতে হয়নি। মাত্রা ভাঙা মানে ছন্দবদল, এমনটা সবসময় নয়। কলিন্স তাই সহজেই শত-শত পরিচিত গান, চেনা মাত্রা ভেঙে গাইলেও, শেষে এসে ষোলো মাত্রায় মিলিয়ে, তালে ফেলে দিয়েছেন ঠিক। এতে, কবিতা, কবিতার কথা, আরও পরিষ্কার হয়েছে। সুরও বেশি করে গ্রাস করতে এসেছে শ্রোতাদের– এমন করে, যেমনটা আগে করেনি।

৪.

আমেরিকান সমাজবিদ, এবং পারফরমেন্স তাত্ত্বিক নর্মান ডেনজিন তাঁর গবেষণায় প্রতিবাদী গানের ‘পারফরমেটিভ’ চরিত্রটির বিশ্লেষণ করে বলেন, সংগীতকে শুধুমাত্র শিল্পের একটি আঙ্গিক হিসেবে দেখলে, সে দেখা যথার্থ হবে না। প্রতিবাদের, প্রতিরোধের গান শ্রোতাদের মনে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিতে সক্ষম। সে গান স্বাধিকারের পক্ষে সওয়াল করে। শ্রোতার ক্ষোভকে উসকে যেমন সে গান দেয়, তারই সমান্তরালে, নতুন একটি ধারার রাজনৈতিক চিন্তার, সংগ্রামের, সমাজপরিবর্তনের পথও এঁকে দেয় বইকি।

আগেই লিখেছি, জুডি কলিন্স দেশে-প্রান্তরে প্রতিবাদের গান গেয়েছেন খুব। যে সমস্ত গান ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বলেই আমি জেনেছি; জানব। ১৯৭৬ সালে, শ্রমিক অধিকার এবং নারী মুক্তির প্রশ্নে, ‘Bread and Roses’ গানটি ফের একবার রেকর্ড করেন। ১৯১১ সালে এই গান লিখেছিলেন জেমস ওপেনহাইমার। গানটি ১৯১২ সালের লরেন্স টেক্সটাইল স্ট্রাইকের স্মৃতি বহন করে সরাসরি। ‘রুটি’, ন্যায্য মজুরি; ‘গোলাপ’, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের হক। ওঁর গায়কী গানটিকে নতুন জীবন দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলিন্সের অবস্থান ছিল দৃপ্ত। ওঁর নিজেরও স্মৃতিতে রয়েছে, শ্রোতার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে, বব ডিলানের লেখা ‘Masters of War’ গাইবার দিনের কথা– পরম সম্পদ যেন। যুদ্ধকেন্দ্রিক ‘শিল্প’, তার নীতিহীনতার নির্লজ্জতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। ঠিক তার পরেই, শান্তির আহ্বান জানিয়ে তিনি ‘Where Have All the Flowers Gone?’ গেয়েছিলেন। একদিকে যুদ্ধের নিষ্ফলতার চিত্র, অন্যদিকে তারই মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ। নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে, শান্তিবার্তার চেনা ছবি বলতে এখনও প্রথম মনে আসে, জুডি কলিন্স, পিট সিগারের লেখা ‘Turn! Turn! Turn!’ গাইছেন। The Byrd-এর বাজার-চলতি রেকর্ড, এমনকি, পিট সিগারের কণ্ঠের চেয়েও বেশি, এই গানের মূল বক্তব্য, শ্রোতাদের মনে প্রতিষ্ঠা করেছেন জুডি কলিন্স-ই। আমি অন্তত সে কথাই ভাবি। ‘আধ্যাত্মিক’ মুক্তির গান ‘Amazing Grace’ তিনি বিশেষভাবে পরিবেশন করে শুনিয়ে, সহজে বলেছেন সংগ্রামে ‘আধ্যাত্মিক’ সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথা।

৫.

শিল্পী সমাজসচেতন। মানবাধিকারের পক্ষে, নারীমুক্তির পক্ষে, কৃষকের পক্ষে, মজুরের পক্ষে ওঁর সুর, ওঁর স্বর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে, তার পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসগুলিকে, আজকের উঠতি ‘ম্যানোস্ফিয়ার’-এর ভঙ্গুর আমিত্ববোধকেও ‘ভরা বাজারে’ ছি ছি করতে ছাড়েনি। ৭০-এর নারীবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন কলিন্স। সে ইস্তক, একবার, বারবার। নারীবাদ প্রসঙ্গে, তাঁর গায়ে সেসময় একাধিক তকমা এঁটে দিতে পিছপা হয়নি সমাজ, যে তকমায় ওঁর লাভ নয় ক্ষতিই হয়েছে, সাময়িক– উন্মত্ত, উন্মাদ, চরমপন্থী। তা নিয়ে বিচলিত না হয়ে, সরব হয়েছেন প্রো-চয়েসের দাবিতে। নারীর শরীর, শরীর সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যে একান্তই নারীর নিজের, এ পাঠ ওঁর আয়ত্ত্বে ছিল সবসময়ই। ওঁর আয়ত্ত্বে ছিল, সংহতি একটি আত্মমুগ্ধ অবস্থান নয়, সংহতি সহজ, সাবলীল– ২০০০ সালে, প্রান্তিক লিঙ্গ যৌনতার মানুষের প্রতি এপিস্কোপাল চার্চ-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে ধিক্কার জানিয়ে, সেখানে ধার্য নিজের অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন।

অবসাদ নিয়ে কলিন্সের রাখ-ঢাক নেই আজ। ওঁকে প্রশ্ন করলে বলেন, ‘সার্ভাইভার’ থেকে ‘অ্যাক্টিভিস্ট’ হয়েছেন। বাস্তবেই, ওই শ্রুতিমধুর বেহালার মতো কণ্ঠে, একটার পর একটা ‘হিট’ গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতনতা গড়ে তুলেছেন সমাজে। নিয়ম করে। নিজের নজির দিয়েও।

জুডি কলিন্সকে প্রায়শই দেখা গেছে, আজও দেখা যায়, মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে গাইতে। কলিন্স, বেজ, মিচেল এবং অন্যান্য মেয়ে শিল্পীদের বন্ধুত্বই তো ছিল এক অনন্য নারীমুক্তির উৎসব। শুধু সংগীতে নয়, বরং নারীর ক্ষমতায়ন, নিজস্ব শিল্পীসত্তাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিলেন একে অন্যকে। বিগ-সার সংগীত উৎসবের ছবিগুলোতে সে সংহতির নজির মেলে আংশিক। এই তো সেদিনও, ‘My poetry was lousy you said’– জোয়ান বেজের ৭৫-তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে, ‘Diamonds and Rust’ গাইতে গাইতে, উক্ত লাইনটি গাওয়ার সময়, বেজের দিকে আড়চোখে চেয়ে, হেসেই ফেলেন জুডি কলিন্স। ভয়াল হাসি। ওই কয়েক মুহূর্তে, কেবল চাহনির বিনিময়ে, দু’জনেই পুরুষতন্ত্রের নিরাপত্তাহীনতাকে একসঙ্গে টেনে নিয়ে আসছেন জনসমক্ষে। শ্রোতারাও খুব হাসছে– খুব।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved