১৯৬২ সালে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায়। ছোটদের নিয়ে এইরকম প্রকৃতিকে চেনানোর একটা নিয়মিত বিভাগ চালু করার কথা প্রথম ভাবেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ৩০ ছুঁইছুঁই যুবক, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পাঠ নিয়েছেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের। এই নিয়মিত বিভাগটির নামকরণ আর তার পরিচালকের ছদ্মনাম স্থির করার ভার তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেন সুভাষ। বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে সুনীল এই বিভাগের নাম দেন ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’, আর ‘জীবন সর্দার’ ছদ্মনামটি অলোকরঞ্জন পছন্দ করে দেন রবীন্দ্রনাথের ‘ফাল্গুনী’ নাটক থেকে।

কথা ছিল, মাস কয়েক পর আমি তাঁর একটা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নেব, একটি পত্রিকার জন্য। মনে মনে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। হঠাৎ এই খবর! ১৫ মে, ২০২৫ তিনি চলে গেলেন না-ফেরার দেশে, সব মায়া কাটিয়ে। সাক্ষাৎকারের বদলে এখন আমাকে লিখতে হচ্ছে স্মরণিকা।

‘জীবন সর্দার’ নামে সবার কাছে পরিচিত মানুষটির নাম যে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সে কথা জেনেছি মাত্র বছর কয়েক আগে। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’ নাম দিয়ে ভারী মিষ্টি একটি ছোট লেখা, যার বিষয় আমাদের চারপাশের প্রকৃতি। সহজ ভাষায় মাটি, ফুল, পাখিদের কথা। এদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। আমাদের চারপাশে কত কিছু জানার আছে, তা ফুটে উঠত সেসব লেখায়। তারই সঙ্গে থাকত কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া কিছু লাইন, সব কিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না দিয়ে আমাদের জানার ইচ্ছে উসকে দেওয়া। ব্যাপারটা কেমন? নভেম্বর ১৯৬২-র ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরে’ লেখা হয়েছে ঋতু পরিবর্তনের কথা। সেখান থেকে কিছু অংশ দেখে নেওয়া যাক:

‘একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, এখন দিন কত ছোট হয়ে আসছে ! স্কুল থেকে ফেরার পথে যে গাছের ছায়া দু মাস আগে তোমার পথে পড়ত না, আজকাল তার ছায়ায় ঘরে ফেরা যায়। স্কুল থেকে ফিরে খেলার সময় গিয়েছে কমে, তাই না? … তোমার আমার উপর যেমন, তেমনি গাছপালা পোকামাকড় পশুপাখির উপরও ঋতু বদলের ছাপ পড়ে।… যেমন ধরো, সাপ, ব্যাং আর কচ্ছপ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে না। হেমন্তকাল আসতে না আসতে ওরা জায়গা খুঁজে বেড়ায়, যেখানে শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। একে বলে শীতঘুম। এখন থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা কোরো। কিন্তু তাই বলে এমন কিছু কোরো না যাতে বিপদ ঘটতে পারে। খরগোশ বা কাঠবিড়ালীর শীতঘুম আছে কিনা দেখো তো। তারপর জলা। বর্ষার জল ডোবা-পুকুরে দিন দিন কমছে। জল কোথায় যাচ্ছে? জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পোকা, জলের গাছপালার মধ্যে কি কোনো চাঞ্চল্য দেখতে পাচ্ছ? … পোকামাকড়। এতদিন যাদের দেখেছ তাদের কি আর দেখতে পাও? অনেক পোকা এখন দেখতে পাবে যাদের আগে দেখা যায় নি। হঠাৎ শ্যামা পোকা কোথা থেকে এল বলতে পার?… নতুন পোকা এমন দেখবে তেমনি নতুন ফুলও অনেক দেখবে। পোকাদের সঙ্গে ফুলের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা লক্ষ্য কোরো।…’

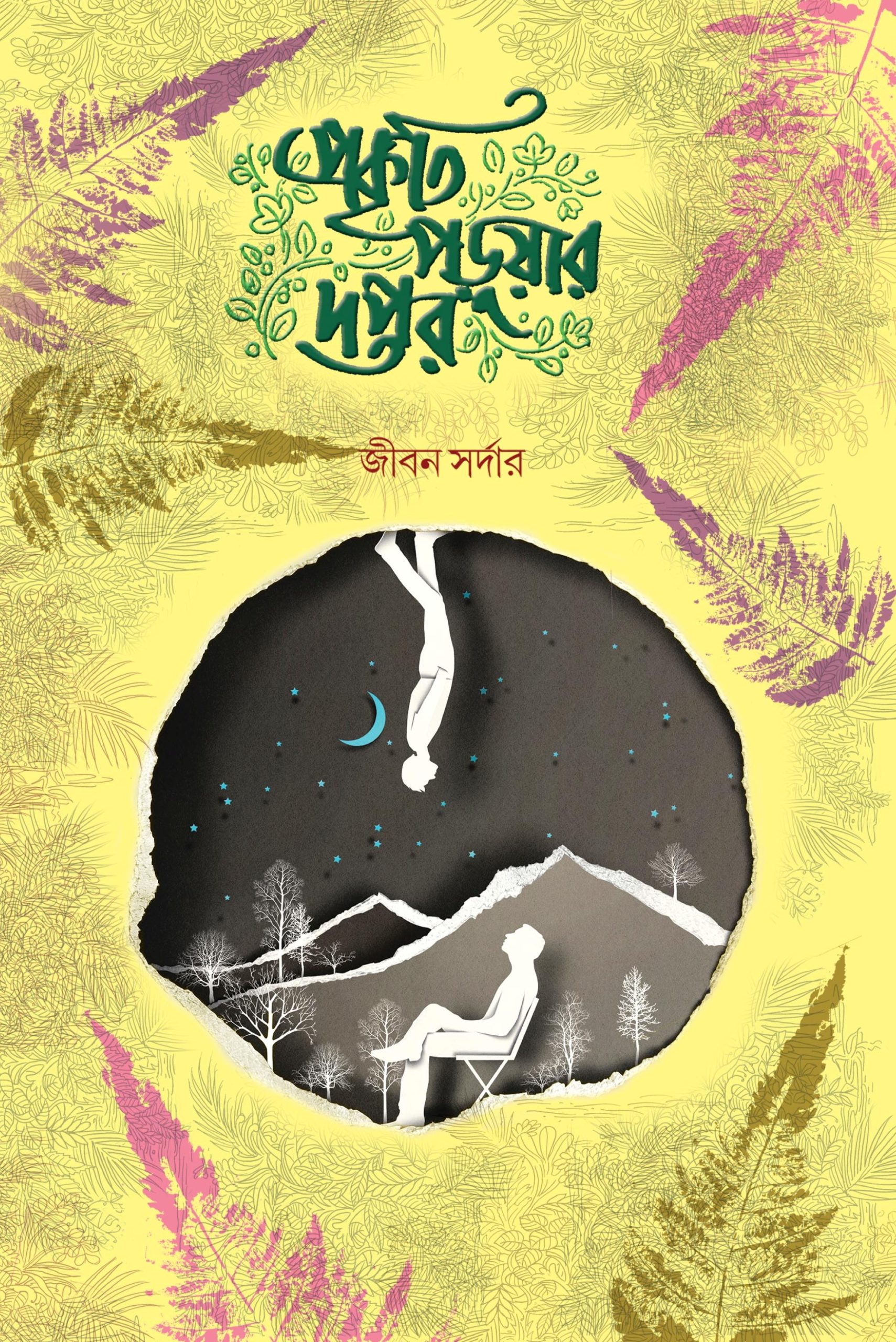

সহজ-সরল ভাষায় পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়াই ছিল এইসব লেখার বৈশিষ্ট্য। জীবন সর্দারের এই প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের লেখাগুলোর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ৯ঋকাল বুক্স থেকে।

সন্দেশের পৃষ্ঠায় ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’-এর আত্মপ্রকাশ ১৯৬২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়। তারপর থেকে প্রতি মাসে এই ‘দপ্তর’ চলেছে বহু বছর। আমি মাসিক ‘সন্দেশ’ পত্রিকার গ্রাহক হই ১৯৬৯ সালে, আর জীবন সর্দার পরিচালিত প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের মাসিক আসরে প্রথম যাই ১৯৭০-এ। তখন আমার বয়স ১৩। জনা আট-দশ কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে এই রোগা ছিপছিপে মানুষটি, মুখে তাঁর হাসি আর একটা বেশ বন্ধু-বন্ধু ভাব, যেন একটা ‘প্রকৃতি পরিচয়ের পাঠশালা’ চালাচ্ছেন। সেখানে ভয় করে না, দ্বিধা থাকে না। আমরা পেলাম একটা নতুন পরিচয়: আমরা সবাই ‘প্রকৃতি পড়ুয়া’। আমাদের কাজ কী? চারপাশটাকে মন দিয়ে দেখা, চেনা, জানা। যা দেখব তা সঙ্গে নেওয়া খাতায় লিখে এবং সম্ভব হলে এঁকে রাখতে হবে। প্রকৃতি পড়ুয়া হতে গেলে কী কী লাগবে? জীবন সর্দার বলতেন, ‘চোখ কান হাত মাথা, আর চাই দুটো খাতা।’ একটা খাতা সঙ্গে যাবে, ‘মেঠো খসড়া’। অন্য খাতাটার নাম ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার রোজনামচা’। বাড়ি ফেরার পর, মেঠো খসড়া থেকে এই খাতাটায় সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে বা এঁকে রাখতে হবে যা দেখা হল তার বৃত্তান্ত। যেমন গাছের নাম, তাতে ফুল ধরে কিনা, ফল হয় কিনা, কীভাবে বংশবৃদ্ধি হয়– এইসব। কেবল দেখা নয়, দেখা জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখার ওপরও খুব জোর দিতেন জীবন সর্দার। মাঝে মাঝে তিনি এই প্রকৃতি পড়ুয়াদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন গাছপালা জলাশয় পাখ-পাখালির মধ্যে। চিড়িয়াখানায়, বোটানিকাল গার্ডেন বা পাখিরালয়ে। ভোর থেকে প্রায় দুপুর অবধি সেখানে চলত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ অভিযান। কখনও আবার দূরে কোথাও যাওয়া হত, সারাদিনের জন্য কিংবা কয়েক দিনের জন্যও। তখন সঙ্গে যেতেন অভিভাবকেরা। আমার কখনো এইরকম ‘ফিল্ড ট্রিপ’ করার সুযোগ হয়নি, তবে যারা গিয়েছে তাদের কাছে সেই সব অভিজ্ঞতা সারাজীবনের সম্পদ হয়ে আছে।

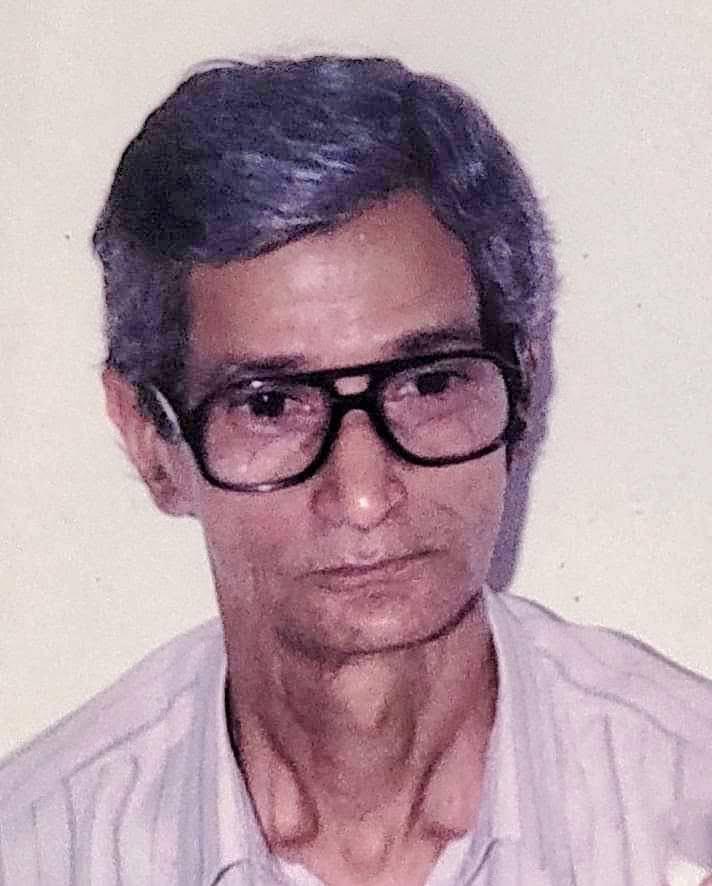

১৯৬২ সালে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায়। ছোটদের নিয়ে এইরকম প্রকৃতিকে চেনানোর একটা নিয়মিত বিভাগ চালু করার কথা প্রথম ভাবেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ৩০ ছুঁইছুঁই যুবক, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পাঠ নিয়েছেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের। এই নিয়মিত বিভাগটির নামকরণ আর তার পরিচালকের ছদ্মনাম স্থির করার ভার তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেন সুভাষ। বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে সুনীল এই বিভাগের নাম দেন ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’, আর ‘জীবন সর্দার’ ছদ্মনামটি অলোকরঞ্জন পছন্দ করে দেন রবীন্দ্রনাথের ‘ফাল্গুনী’ নাটক থেকে। তার পর তাঁর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় নামটিই ক্রমে গৌণ হয়ে গেল, সবার কাছেই তিনি ‘জীবন সর্দার’। ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’-সহ বিজ্ঞান ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এমন নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি, পুরস্কারও পেয়েছেন একাধিক। ‘সন্দেশ’ পত্রিকা ছোটদের জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে প্রকৃতি চেনানোর কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন জীবন সর্দার। তাঁর কাছে পাঠ নেওয়া প্রকৃতি পড়ুয়ারা ছড়িয়ে রয়েছে নানা বৃত্তি ও পেশায়। কেউ অধ্যাপক, কেউ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক ইত্যাদি। এঁরা প্রত্যেকেই জীবন সর্দার বলতে আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। হয়তো তাঁর মতো ছোটদের প্রকৃতি পাঠের শিক্ষা দিতে সেরকমভাবে কেউ নিজেকে নিয়োজিত করেননি, কিন্তু এই বিশ্বের জল, বায়ু, ফুল, ফল, পাখিদের প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেদের কাছের মানুষদের মধ্যে।

‘সন্দেশ’ পত্রিকার পরিচালন সমিতির সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন জীবন সর্দার (Jiban Sardar)। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় বছর ছয়-সাত আগে। তখন আর প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ‘সন্দেশ’-এ নিয়মিত প্রকাশিত হয় না, নানা কারণে ছোটদের নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ আর মজাদার ক্লাসটিও গিয়েছে বন্ধ হয়ে। জীবন সর্দারের বয়স ৮০ ছাড়িয়েছে। এই সময়েই প্রথম জানতে পারি তাঁর আসল নাম। বেহালার পর্ণশ্রীতে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় আমার। মাঝে মাঝে তিনি আমায় উপহার দিয়েছেন চমৎকার কিছু বই। যেমন, দলাই লামার লেখা ছোট্ট বই, ‘Our Only Home: A Climate Appeal to the World’ (২০১৯)। এই বই কেন? তাঁর কাছেই জানতে পারলাম, দলাই লামা এখন একজন একনিষ্ঠ পরিবেশবিদ, তাঁর ধর্মগুরু পরিচয়টি গৌণ। এই বই শুরু হয়েছে সুইডেনের ষোড়শী পরিবেশবিদ গ্রেটা থুনবার্গকে লেখা দলাই লামার একটি ৩১ মে, ২০১৯-এ লেখা একটি চিঠির অংশ দিয়ে, যেখানে মেয়েটির সাহস ও চেতনার প্রশংসা করেছেন দলাই লামা। এরই কয়েক মাস পর গ্রেটা সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে ও পোপের সঙ্গে; এবং রাষ্ট্রসংঘ-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওজস্বী বক্তৃতায় সাড়া ফেলে দেন সারা বিশ্বে।

তাঁর দীর্ঘ জীবনে মোট ৯টি বই লিখে গিয়েছেন জীবন সর্দার (Jiban Sardar)। তার মধ্যে পাখি নিয়েই আছে অন্তত তিনটি বই। আমার কাছে রয়েছে তাঁর দেওয়া ‘পাখিওয়ালা সেলিম আলি’ (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ২০১৭) বইটি। এই বইয়ের ‘কৈফিয়ৎ’ নামক ভূমিকায় জীবন সর্দার লিখেছেন, ‘পাখির খোঁজে কেউ একজন বালক বয়স থেকে যৌবন পার করে বার্ধক্যের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন ভাবলে মনে হয় সে এক আশ্চর্য জীবন। তাঁর জীবনের মজার ঘটনাগুলো প্রকৃতি-পড়ুয়াদের শোনাতে শোনাতে মাঠ বনের পথ পার হয়েছি। পথ চলার কষ্ট ভোলাতে, পাখি দেখার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে এটা ছিল এক ছল। এখন ভাবছি এই ছলনার শেষ হোক। ছোটোদের কাছে সেই মানুষের জীবনীটা একটা বইয়ে যদি ধরে দিতে পারি, তবে কেউ না কেউ সে বই পড়ে একটা শখের নিশানা পেয়ে পাখির খোঁজে ছুটির বেলা কাটিয়ে দিতে পারবে।…’

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের কাজকর্ম অনিয়মিত হয়ে পড়লেও মাঝেমাঝেই দপ্তরের লেখাটি লেখে গিয়েছেন জীবন সর্দার। কিছুদিন আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি, তার আগেই লিখে গিয়েছিলেন এই বিভাগের শেষ লেখা, ‘ঘাসের পিঠে হাত বুলিয়ে’। তাঁর মৃত্যুর দিন কয়েক আগে সন্দেশে সেই লেখাটি প্রকাশিত হয়।

অবশেষে জানাই, ৯০ পেরনো এই মানুষটি মৃত্যুর পরও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় কাজ করে গেলেন। তাঁর চোখ এবং দেহ আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট হয়নি, হাসপাতালে দান করা হয়েছে। দু’জন দৃষ্টিহীন মানুষ এবং ভবিষ্যতের বহু ডাক্তারি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

জীবন সর্দারের কাজ নিয়ে বছর দেড়েক আগে তৈরি হয়েছিল একটি তথ্যচিত্র, করেছিলেন সত্যজিৎ দাশগুপ্ত। প্রায় ৫০ মিনিটের এই সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক তথ্যচিত্রটি ইউটিউবে দেখা যায়।

জীবন সর্দার চলে গেলেন। প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে আন্তরিক ভালোবাসা, তা যেন ফুরিয়ে না যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved