ইতিহাস জানাচ্ছে, কেয়া অধ্যাপনা ছেড়েছিলেন সর্বক্ষণের থিয়েটার কর্মী হওয়ার তাগিদে। অধ্যাপনা করতে করতে থিয়েটার করা বা থিয়েটার করতে করতে অধ্যাপনা করা– এভাবে চলতে চলতে, কোনও কাজেই এক নাগাড়ে মন দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই বেছে নিলেন থিয়েটার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিলেন এক কঠিন শপথ। নান্দীকার-কে পরম মমতায় আগলে নিলেন কেয়া। থিয়েটারের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, গয়নাগাটি সব দিয়ে একটি ‘সিরিয়াস’, স্বনির্ভর প্রফেশনাল থিয়েটার গড়ে তোলার স্বপ্নের পথে এগতে থাকলেন কেয়া।

আজকের এই লেখাটি একটি কথোপকথন। এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে আরেক মেয়ে। সেই কথা-বলা ‘দেখবে’ আরও এক মেয়ে। হয়তো পড়বে আরও অনেকে। ভাববে কেউ কেউ। ভাববে না বেশি কেউ।

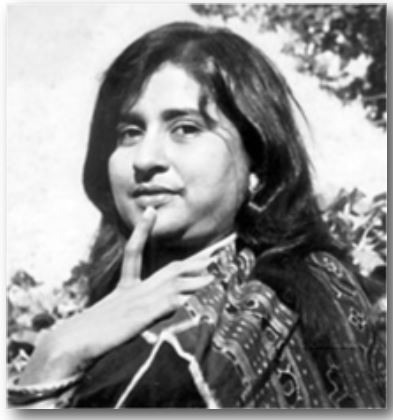

প্রথম মেয়ে হল, কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২-১৯৭৭) নিজে। নাট্য অভিধান বলছে, কেয়া হলেন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর এক অন্যতম নাট্যকর্মী। ১৯৬৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেয়া কাজ করে গেছেন নান্দীকার-এ। তিনি ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক, লেখক এবং সেই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রখ্যাত নাটকের মধ্যে আছে– ‘তিন পয়সার পালা’, ‘নটী বিনোদিনী’, ‘ভালোমানুষ’, ‘আন্তিগোনে’। পূর্ণ সময়ের নাট্যকর্মী হওয়ার তাগিদে ছেড়ে দেন অধ্যাপনা এবং অভিনয়ের পাশাপাশি কাঁধে তুলে নেন নান্দীকারের সাংগঠনিক দায়িত্বও।

দ্বিতীয় মেয়ে হল, তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি (পারফর্মিং সাইলেন্স: উইমেন ইন দ্য গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল) বলছে, তৃণা হলেন অধ্যাপক। লিঙ্গ-রাজনীতি, পারফরম্যান্স, রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় নিয়ে তাঁর নিয়ত গবেষণা। পরিবার সূত্রে নাট্য মহলের ‘ঘরের লোক’। গবেষক হিসেবে নির্মোহ, ধারালো এবং অবশ্যই শান্ত। গবেষক হিসেবে কোনও আবেগঘন পক্ষপাতিত্ব আচ্ছন্ন করে না তাঁকে। তাঁর বইটিতে তৃণা কিছু কথা লিখেছেন কেয়াকে নিয়ে। শুধু কেয়া নয়, আরও অনেক পর্যবেক্ষণ রয়েছে তৃণার লেখায়। তৃণা এ যুগের মেয়ে। কেয়া চক্রবর্তী বা তৃপ্তি মিত্রের থেকে অনেক দূরে বসে তৃণা দেখছেন তাঁদের।

দূরে? হ্যাঁ। সময়ের হিসেব করলে তো দূরেই। সেই কোন সাতের দশক আর আজ এই একুশ শতক। কিন্তু যদি সামাজিক অবস্থার বিচারে হিসেব করা হয়? সমাজে মেয়েদের লড়ে-পাওয়া দাবির হিসেব করা হয়? কতটা দূরত্ব তাঁদের?

আসা যাক, তৃতীয় আরেক মেয়ের কথায়। তৃতীয় জন হল এই লেখক। ওই প্রথম দুই মেয়ের কথা-বলা ‘দেখব’ আমি। কারণ দেখতে চাই ওদের একসঙ্গে। কথা বলুক ওরা। আমরা পড়ব ওদের, শুনব ওদের, দেখব ওদের, চিনব নিজেদের, চেনাব অন্যদের। ওদের কথা হোক ‘ব্যক্তিগত’ জীবন নিয়ে, কথা হোক ‘রোজনামচা’-র, কথা হোক ‘থিয়েটার’-এর, কথা হোক হেরে যাওয়ার আর খানিক লড়ে-পাওয়ার।

কথা হোক

ইতিহাস জানাচ্ছে, কেয়া অধ্যাপনা ছেড়েছিলেন সর্বক্ষণের থিয়েটার কর্মী হওয়ার তাগিদে। অধ্যাপনা করতে করতে থিয়েটার করা বা থিয়েটার করতে করতে অধ্যাপনা করা– এভাবে চলতে চলতে, কোনও কাজেই এক নাগাড়ে মন দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই বেছে নিলেন থিয়েটার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিলেন এক কঠিন শপথ। তৃণার কথায়, গ্রুপ থিয়েটারকে ‘মিডল ক্লাস ‘হবি”-র গণ্ডি থেকে বের করে আনার শপথ। নান্দীকার-কে পরম মমতায় আগলে নিলেন কেয়া। থিয়েটারের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, গয়নাগাটি সব দিয়ে একটি ‘সিরিয়াস’, স্বনির্ভর প্রফেশনাল থিয়েটার গড়ে তোলার স্বপ্নের পথে এগতে থাকলেন কেয়া। জীবনের পথে কেয়া লক্ষ করেন, থিয়েটারের মানুষদের নিজেদের চলার পথের উদ্দেশ্য যেন স্পষ্ট নয়; বিশেষ করে মেয়েদের। এর কারণটা কী? ‘ব্যক্তিগত’ নাকি ‘রাজনৈতিক’? কেয়া প্রকাশ্যে বলছেন, স্বামী-স্ত্রী– দু’জনেই যদি অভিনেতা হন, তাহলে স্ত্রী-কেই বেশি সময় দিতে হয় ‘ঘরের কাজে’। এটাই আমাদের প্রচলিত রীতি।

এই সূত্রে তৃণা নজর করছেন, এই ‘সিরিয়াস’ থিয়েটার-এর মেয়েরা ‘ঘরের কাজে’-র মতো করেই কি আলিঙ্গন করে নিচ্ছেন থিয়েটারের দলকেও? তৃণার পথ ধরেই প্রশ্ন আসে, ‘গৃহকর্মে নিপুণা’ মেয়েরা কি তবে ‘থিয়েটারের’ কাজকেও পরম মমতা-য় গ্রহণ করছেন সংসারের মতো করেই? এই ‘নতুন পিতৃতন্ত্র’-এর ইতিহাস খুঁড়তে খুঁড়তে তৃণা বিশ্লেষণ করে চলেছে কেয়াকে। ‘ঘরের কাজ’-এর বাইরের রোজগার মেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও ‘আর্থিক তাগিদ’, কখনও-বা সংসারের জন্যই ‘বাড়তি আয়োজন’। মেয়ের নিজের জন্য তেমন নয়, সংসারের প্রয়োজনে মেয়ের কাজে বেরনো। সংসারের যাবতীয় পারিশ্রমিকহীন কাজ সেরে যদি বাইরে তাকে একান্তই যেতে হয়, তাহলে তাদের সেই কাজ-কে পড়া হবে, ‘বাড়তি রোজগার’-এর নিক্তিতে। আর এভাবেই কি সুপরিকল্পিতভাবে ‘ঘরের কাজ’-কে ‘কী এমন কাজ’ বা ‘ওসব কোনও কাজই নয়’-এর মতো করে দাগিয়ে দেওয়া হতে থাকে বারবার? ছয় বা সাতের দশকের এই দুই শক্তির টানাপোড়েনে (সংসার ও রোজগার) শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের এনে দাঁড় করায় এক ‘নো উইন সিচুয়েশন’-এ। শিক্ষিত রোজগেরে মেয়ে ‘নতুন পিতৃতন্ত্র’-এর জাঁতাকলে আরও পিষ্ট হতে থাকে। তাকে হতে হয় একাধারে ‘গৃহকর্মে নিপুণা’ ও ‘রোজগেরে সহধর্মিণী’।

কেয়ার ‘ঘরের কাজ’

মৃত্যুর দুই বছর আগে কেয়া একটি লেখা লেখেন। রচনাটির নাম ‘মিসেস. আর. পি. সেনগুপ্ত’। এ লেখাটি থিয়েটার সংক্রান্ত রচনা নয়, কিন্তু হওয়ার কথা ছিল। কেয়া লিখছেন, ‘ভেবেছিলাম থিয়েটার নিয়ে লিখব, কিন্তু মাথার মধ্যে অন্য সব চিন্তা গিজগিজ করছে। বারবার উঠে উঠেই বোধহয় এমনটা হল।

কাজ করতে বসে এমন বারবার উঠতে হয় কেন আমাকে?’

তিন পাতার এই লেখাটি একটি এমন রচনা, যার মাধ্যমে ধরা দেয় একটি সৃজনশীল নারীর কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। হয়তো এই প্রশ্নের অর্থ ঠিক কী, বুঝে ওঠা হয় না আমাদের। কারণ কেয়া-র এই প্রশ্ন বড় ‘ব্যক্তিগত’; ‘থিয়েটার’ সংক্রান্ত নয়; থিয়েটারের মতো একটি ‘সিরিয়াস’ আলোচনায় এসব ঘরোয়া তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলা মানায় না! কিন্তু কেন এমনভাবে ফিরে আসে সেই একই প্রশ্ন: ‘থিয়েটারের মানুষদের নিজেদের চলার পথের উদ্দেশ্য যেন স্পষ্ট নয়; বিশেষ করে মেয়েদের। কারণটা কী?’ হয়তো মেয়েদের থিয়েটার নিয়ে আলোচনা-র মাঝে এত বেশিবার ‘উঠতে হয়’, তাই বারবার ছিঁড়ে যায় চিন্তার সুতো। আর সেই ফাঁকে থিয়েটার হোক বা যে কোনও অন্য আলোচনার মাঝে বাধাহীন জলধারার মতো ঢুকে পড়ে সংসারের যাবতীয় উপকরণ। ‘ব্যক্তিগত’ হয়ে ওঠে ‘রাজনৈতিক’। উত্তর পাওয়া যায় সেই আদিম ঘৃণ্য শব্দবন্ধ: বিশেষ করে মেয়েদের।

তৃণা খুঁড়ে চলেছেন আরও ব্যাখ্যা। তাঁর মনে হচ্ছে, কেয়ার এই লেখাটি যেন একটা লিস্ট, যেগুলোর কারণে থিয়েটার-বিষয়ক যে লেখাটি লেখার কথা ছিল, সেটা আর লেখা হয়ে উঠল না। সারাদিনের ‘ঘরের কাজ’-এর ফাঁকে ভাবার সময় পেলেন না কেয়া। সারাদিনের ‘ঘরের কাজ’-এর ফাঁকে নতুন নাটকের জন্য গান শেখা হল না তাঁর। তৃণা ভাবছেন, সৃজনশীল ভাবনার থেকে কেয়াকে বারবার উঠতে হল যে যে দরকারে, সেসব কি ‘সামান্য কিছু ঘরোয়া কাজ’? নাকি এই ঘরোয়া বৃত্তটি আমাদের দাঁড় করায় এক বঞ্চনার রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের সামনে?

………………………………………..

মৃত্যুর দুই বছর আগে কেয়া একটি লেখা লেখেন। রচনাটির নাম ‘মিসেস. আর. পি. সেনগুপ্ত’। এ লেখাটি থিয়েটার সংক্রান্ত রচনা নয়, কিন্তু হওয়ার কথা ছিল। কেয়া লিখছেন, ‘ভেবেছিলাম থিয়েটার নিয়ে লিখব, কিন্তু মাথার মধ্যে অন্য সব চিন্তা গিজগিজ করছে। বারবার উঠে উঠেই বোধহয় এমনটা হল। কাজ করতে বসে এমন বারবার উঠতে হয় কেন আমাকে?’

………………………………………..

তৃণা যেন লিখছেন আর বিচার করে দেখছেন:

কেয়া থিয়েটার নিয়ে লিখবেন বলে ভাবছেন, নাটক নিয়ে ভাবছেন, ডোরবেল বাজছে, কেয়া ভাবতে ভুলে যাচ্ছেন। আবার খুঁজছেন চিন্তাসূত্র, আবার ভাবছেন, আবার গয়লা এল, কেয়া ভাবতে ভুলে যাচ্ছেন। আবার খুঁজছেন চিন্তাসূত্র, আবার ভাবছেন, আবার স্বামী, আবার পাশের বাড়ির বৌদির, আবার দেওর, আবার, আবার, আবার…।

থিয়েটার নিয়ে লেখা হল না।

‘অতিবেদনাশীল’ তীব্র কেয়া

‘…পুরুষশাসিত… সমাজের ক্ষতি, আঘাত ও সংকীর্ণতা কেয়াকে প্রথম থেকেই অতিবেদনাশীল করে তুলেছিল…।’ লিখেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। বিতর্ক হতেই পারে, একটা সিরিয়াস কাজে বসে বারবার উঠতে হলে চরম বেদনা কি হওয়ার কথা না? বিরোধী যুক্তি আসতে পারে, এই বেদনা কি আদৌ লিঙ্গ-রাজনীতির তর্ক তোলে? পুরুষদের এমন কোনও বেদনা হয় না? সব পুরুষই কি ‘ঘরের কাজ’-এ বিমুখ? সত্যিই?

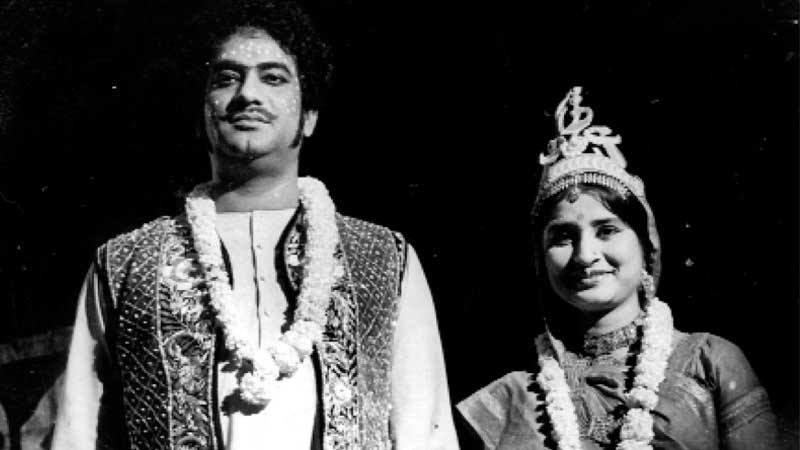

প্রখ্যাত অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত সহজভাবে বলে উঠলেন, “মা (স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) বলত, কেয়া মাসি একজন অত্যন্ত জ্যান্ত অভিনেত্রী। আমার তো সেই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বড় হয়ে আমি কেয়া মাসি সম্পর্কে জানতে পারি। ‘অন্ত আদি অন্ত’ করার সময় সোজা বাবা (রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত)-কে জিজ্ঞেস করি এই বিষয়ে। বাবা বলেন, হ্যাঁ, ওটা বাবা ও কেয়ার প্রেমের সম্পর্ক নিয়েই লেখা। পাগল-করা প্রেম। কিন্তু একসঙ্গে থাকার সমস্যা তো হয়েছিল কিছু– আমার ধারণা সেটা ‘ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইসিস’। আমি বাবাকে যখন থেকে দেখেছি, তিনি কোনও কিছু জোর করেননি! আমাকে বা মা-কে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করতে হবে, এমন কোনও কথা কোনোদিন বলেননি।… আর ঘরের কাজ? মা বাবাকে রান্না শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মা শ্যুটিং যেতেন, বাবা রান্না করতেন এবং আনন্দে রান্না করতেন। তাই আমাদের বাড়িতে ঘরের কাজ করাটা পুরুষের সেবা বা সেরকম কিছু না, এটা একটা ‘লাইফ স্কিল’। কেয়া মাসি একজন অত্যন্ত প্যাশনেট মহিলা। আমিও প্রচণ্ড প্যাশনেট মানুষ। তাই ওঁর ক্রাইসিসটা হয়তো বুঝি। বাবার সম্পর্কে তাহলে উনি যা যা লিখেছেন সেটা কি ওঁর পারসেপশন? না হলে আমি বা মা, একটা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হিসেবে বাবাকে পেলাম কীভাবে? মানুষটা কি রাতারাতি বদলে গেল?”

প্যাশন। কেয়া প্যাশনেট ছিলেন। একরোখা। জেদি। থিয়েটার করতে করতে চাকরি করাটা তাঁর দ্বিচারিতা মনে হয়েছিল। চাকরি তো তবু আর্থিক সংস্থানের একটা জায়গা ছিল। সেই জায়গায় মেয়েদের বিছানা গোছাতে গোছাতে বা ঘরঝাঁট দিতে দিতে সংলাপ মুখস্থ করার সামাজিক আয়োজনটি তাঁর কাছে হয়তো আরও অসহ্য লেগেছিল! পারিশ্রমিকহীন সব ঘরের কাজ সেরে ক্লান্ত ও অগোছালো মন নিয়ে রিহার্সাল করার যে প্রচলিত রীতি, এই রীতি হয়তো তাঁর আপসহীন জীবনে ‘অতিবেদনা’ জাগিয়েছিল। কবিতা সিংহের কথায় বলা যায়, তাঁর এই বেদনাবোধের জন্যই হয়তো তাঁকে এই সমাজের পক্ষে ‘সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া’ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় মেয়ের বোঝাপড়া

আজকের থিয়েটারের মানুষদের, বিশেষ করে মেয়েদের এই বেদনাবোধ কি দামি? আজ আমাদের হয়তো ভাবা দরকার, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সঙ্গী-পুরুষটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেই হয়তো কাজের কাজ হচ্ছে না। আমাদের নিজেদের মধ্যেকার যে পিতৃতান্ত্রিক বীজ আমরা বহন করে চলেছি, সেটাও চিনতে হবে। কেয়া নিজেও লিখছেন: ‘লোকের হাতে বাড়া ভাত উনি পছন্দও করেন না। আমারও কেমন-কেমন লাগে।’ এই যে ‘আমারও কেমন-কেমন লাগে’– এই শব্দবন্ধে লুকিয়ে আছে আজকের যুগের মেয়েদের স্ব-লালিত পিতৃতন্ত্র। আর এই নিজের জীবনযাত্রার মধ্যে লালন করা পিতৃতন্ত্রকে যত চিনব, যত খেয়াল করব, তত হয়তো পুরুষের সঙ্গে কথোপকথনে যাব, তার কাছে দাবি করব, তার বন্ধুতা চাইব। কখনও সংঘর্ষে, কখনও প্রেম-আলাপনে বুঝে নেওয়া হবে দাবি-দাওয়া। সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ হবে, বিরোধ হবে, কিন্তু তারপর সেও খেয়াল করবে, কী বলতে চাইছি, সে বুঝবে। ‘ব্যক্তিগত’ পরিসরে কোন কোন ‘রাজনীতি’ খেলে বেড়াচ্ছে, সে-ও চিনবে, সচেতন হবে, আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। দাঁড়াবেই একদিন। পিতৃতন্ত্রের কঠোর কাঠামোকে উপড়ে ফেলব আমি, আমার সঙ্গী-পুরুষটি, আমরা প্রত্যেকে। শুধু একটাই কাজ এখন– সবদিক খেয়াল রাখি, যা চলছে, যেভাবে চলছে, সেটাকেই ‘স্বাভাবিক’ ভেবে নিশ্চিন্ত না হয়ে যাই। বেদনা যেন জাগে! রাগ যেন জাগে। জেদি মন যেন জেগে থাকে; প্রহরায়।

কৃতজ্ঞতা

১. অধ্যাপক তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী ও তাঁর ‘পারফর্মিং সাইলেন্স: উইমেন ইন দ্য গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল’ বইটি।

২. দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সম্পাদিত কেয়া বইটি।

৩. সোহিনী সেনগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা।

………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved