১৯৫৪ সালে কুম্ভমেলায় যান আর সেখানের মানুষজনের সঙ্গ লাভে ‘কালকূট’-এর জন্ম হয়। ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ লেখা হল, যার ভাব আর ভাষা তাঁর আগের লেখা থেকে আলাদা। কিন্তু বামপন্থী সমরেশ কেন গিয়েছিলেন সে মেলায়, কীই বা পেয়েছিলেন তাঁর মেলায় আসায় এক বৃদ্ধার মুখ দিয়ে শুনিয়েছিলেন কালকূট– ‘বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমিও একজন, তখন সুখে আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে।’ কালকূট এই জনজীবন ও জনপদের কথা নানা ভাবে তাঁর এই ধারার রচনায় লিখে গেছেন।

সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে। বাবার কর্মসূত্রে পুরনো ঢাকায় ছোটবেলার বেশ কয়েক বছর কাটে আর সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা সেখানেই। লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না। বরং বুড়িগঙ্গার ধারে ঘুরে আসতে ভালো লাগত। শ্মশানের দিকটাও মন টানত। আর ভালো লাগত জয়নাল, মনসুর, ইসমাইল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গ।

১৯৩৮ সালে ঢাকা থেকে সমরেশের দাদার কর্মস্থল চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দাদাই হয়তো চেয়েছিলেন নিজের কাছে রেখে মন দিয়ে পড়াশোনা করাবেন। ভর্তি করে দিলেন স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে। বড়দার রেল কোয়াটার্সে থেকেই স্কুলে যাওয়া। তবে পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ ছিল না, পরবর্তীকালে সহপাঠীরা তেমনই জানিয়েছেন। তবে গুণের কোনও অভাব ছিল না। বাঁশি বাজানো, ছবি আঁকা, অভিনয় ইত্যাদি অনেক কিছুই করতে পারতেন। শুধু বাঁধা বইয়ের ছাপা অক্ষরের বিধিবদ্ধ লেখাপত্র ভালো লাগছিল না। চৌবাচ্চার কোন নল দিয়ে কত জল বেরয় আর কোন নল দিয়ে কত জল ঢোকে, সে হিসেবের চেয়ে গঙ্গায় সাঁতরানো বেশি সহজ মনে হচ্ছিল। যাঁর মন গঙ্গার বিস্তার ও গতিতে, তাঁকে চৌবাচ্চায় ধরে রাখা কঠিন। নবম শ্রেণিতে ওঠার পরীক্ষা দিলেও তাতে মন ছিল না। ফলে উঁচু ক্লাসে পড়ার ইচ্ছে ত্যাগ করে কিশোর সমরেশ সবার অলক্ষ্যে স্কুলের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের তারাপদ আর শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যেমন সব বাঁধন আলগা করে বিশ্বপৃথিবীর কাছে চলে গিয়েছিল, তেমনই সমরেশ রোল-কলের ডাকে সাড়া না দিয়ে জীবনের বড় ইশকুলে ঢুকে পড়লেন।

তার সূচনা হল পরের বছরেই। বন্ধুরা যখন দশম শ্রেণিতে বই নিয়ে ব্যস্ত, সমরেশ স্বামীর সংসার ছেড়ে আসা গৌরীর প্রেমে পড়লেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ সম্পর্ক মানতে পারেননি, সমাজও খুশি হয়নি। সমরেশ উৎকণ্ঠিত আত্মীয়স্বজন ও বিড়ম্বিত সমাজকে বাড়তি ভাবনার অবকাশ না দিয়ে গৌরী দেবীকে নিয়ে নৈহাটি ছেড়ে চলে গেলেন। উঠলেন বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে জগদ্দলের কাছাকাছি আতপুরের একটি বস্তিতে। মার্কসের অর্থনীতির তত্ত্ব বুঝেছিলেন কিছু পরে, কিন্তু খিদের সত্য বুঝেছিলেন ওই সময়েই। কাজ অবশ্য একটা জুটল, সেটা মুরগির ডিম বিক্রির। স্ত্রী গৌরী গান জানতেন আর তাতেই আরও কিছু টাকা সংসারে আসা।

পরিচয় হল জগদ্দল অঞ্চলের শ্রমিক নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে। তিনি সত্য মাস্টার নামে বেশি পরিচিত ছিলেন আর সমরেশের রাজনৈতিক মাস্টার বলতে হলে এঁর কথাই আগে বলতে হয়। তিনি সমরেশের হাতের লেখার গুণে তাঁকে পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেন, কিন্তু লেখার হাতের কথা জানতেন না। তবে আঁকার বিষয়ে সমরেশের দক্ষতার কথা জানতেন। সে সূত্রেই ইছাপুর বন্দুক কারখানায় সমরেশের চাকরি মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বলে অস্ত্রের চাহিদা বেশি আর তাই সমরেশের শিল্পীসত্তার প্রয়োগ ঘটল অস্ত্র কারখানায়। বস্তি থেকে ততদিনে কারখানার মিস্ত্রিদের পাড়ায় একটা ঘর মিলেছে। সংসারে সন্তান এসেছে। সত্য মাস্টারের কাছে মার্কসবাদে শিক্ষা ও দীক্ষা ঘটেছে। স্বপ্ন জেগেছে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার। জেনেছেন চাকরির কর্মের সঙ্গে তাঁকে ভাবতে হবে শ্রমিকদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়ার লড়াইয়ে। তাকে খণ্ড লড়াই থেকে অখণ্ড শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিতে চালিত করতে হবে। এই সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তৃতীয় উপন্যাস ‘বি টি রোডের ধারে’ উৎসর্গ করেছিলেন ‘সত্য মাস্টারের উদ্দেশে’ লিখে।

১৯৪৪-এ ‘পরিচয়’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হল সমরেশ বসুর প্রথম গল্প ‘আদাব’, যা আজও সমরেশ বসুর সবচেয়ে আলোচিত গল্প। সে গল্প লেখা হয়েছিল যখন ধর্মকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে জরুরি সত্য বলে প্রচার করা হচ্ছে আর তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা চলছে। ‘আদাব’ গল্পে সমরেশ বসু লিখেছিলেন একজন মুসলমান মাঝি আর একজন সুতোকলের হিন্দু মজুরের কথা। তারা দাঙ্গা দমনে ইংরেজ পুলিশের নির্বিচার গুলি চালানো থেকে বাঁচতে একটা অন্ধকার গলিতে ডাস্টবিনের দু’পাশে লুকিয়েছিল। এক সময় পরস্পরের অস্তিত্ব টের পায়, টুকটাক কথা হয় আর বিড়ি ধরানোর সময় দেশলাইয়ের আগুনে বোঝে যে, মাঝি মুসলমান। সে আঁতকে ওঠে কিন্তু মাঝির কথায় বোঝে সে নিরস্ত্র। মাঝি বলে তার পুঁটলিতে আছে, ‘পোলা মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান্ শাড়ি।’ পরের দিন ইদ আর তাই সে বুড়িগঙ্গার উল্টো দিকে সুবইডায় যাবে। সুতো কলের মজুর তার জামা তুলে দেখায় তার কাছেও কোনও অস্ত্র নেই। শেষে দু’জনের সুখ-দুঃখের কথা বলে আর এও শোনায় যে, যারা দাঙ্গা বাধায় তাদের গায়ে এর কোনও আঁচ লাগে না। অন্যদিকে দাঙ্গায় হত পরিবারের দায় এসে পড়ে আত্মীয়স্বজনদের ওপর। মাঝি এক সময় উঠে পড়ে রাতের অন্ধকারে বুড়ি গঙ্গা সাঁতরে পেরিয়ে ইদের পোশাক নিয়ে বাড়ি ফিরবে বলে। একা থাকার ভয়ে সুতো কলের মজুর তাকে আটকাতে চায় কিন্তু বউ আর সন্তানদের টানে সে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারে না। ‘আদাব’ জানিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মজুরও আদাব জানায়। তার সামান্য কিছু পরেই ভারী বুটের আওয়াজ ও বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা যায়। সমরেশ বসু লেখেন, ‘সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা, শাড়ি রাঙা হয়ে উঠছে।’

সমরেশ বসুর পরবর্তী জীবনের গল্প ও উপন্যাসে যে শ্রমজীবী মানুষের কথা ঘুরেফিরে আসে, তার সূচনা ঘটেছিল ‘আদাব’ গল্পে। এইসব মানুষের দারিদ্র আছে কিন্তু স্নেহ ও ভালোবাসায় কোনও দৈন্য নেই। তাই গাঙের মাঝি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর তার রক্তে উৎসবের উপহার ভিজে যায়। সমরেশ এও দেখান যে, আলোর জন্যে হাজার বাতির বিপরীতে দেশলাইয়ের একটা কাঠি আর সুখের জন্যে বিড়ির একটা টান যথেষ্ট। তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস ‘নয়নপুরের মাটি’তে চাষি পরিবারের ছেলে মৃৎশিল্পী মহিমকে জমিদারবাড়ির তরুণী বউ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেবে বলেছিল। মহিম নানান দুর্বিপাকের মধ্যে থেকেও নয়নপুরের মাটি আর খেটে খাওয়া মানুষদের ছেড়ে যায়নি। ওই জীবন থেকেই শিল্পের রস আর বাঁচার রসদ মিলবে বলে সে বিশ্বাস করেছে। তাই জমিদার তার বাড়ি গ্রাস করলেও সে নয়নপুরের মাটি ছাড়ে না।

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকার সময়ে সমরেশ বসু ‘উত্তরঙ্গ’ লিখতে শুরু করেন। যে কাহিনির একটা অংশ ছুঁয়ে আছে ১৮৬০-এর ফরাসডাঙা থেকে দিনেমার ডাঙা আর একটা অংশ অনেকখানি সময়ের স্রোত পেরিয়ে গঙ্গার পাড়ে হালিশহর পরগনায় কোম্পানির চটকল তৈরির ঘোষণায়। এখন থেকে সাত দশকেরও আগে সমরেশ লিখছিলেন জগদ্দল পাথরের মতো দুলে, বাগদি, ডোমপাড়া পদদলিত করে এক বিচিত্র বিশাল যন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তিনি লেখেননি কোনও কল্প প্রতিরোধের কথা, কারণ তা অবাস্তব কল্পনা হত। শুধু উপন্যাসের শেষ বাক্যের প্রথম অংশে লেখেন– ‘কেবল তার পায়ের কাছে হীরালাল তার সেই কাঠের হাতুড়িটা দিয়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ-করা একটা পেরেক পুঁতছে।’ ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ওই পেরেকটাই নিজের অধিকার স্বত্বকে প্রোথিত করে যাওয়া। ওই পেরেকটার কথা লেখার জন্যেই সমরেশ বসুর মতো একজন বড় মাপের কথাকার লাগে। বুলডোজারের কথা তো অনেকেই লিখতে পারেন।

জেল থেকে মুক্তি, চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ বছরের সদস্য পদ ত্যাগ করা আর অনিশ্চিত পূর্ণ সময়ের লেখক-জীবন বেছে নেওয়া, সবই ঘটতে থাকে ১৯৫১ সালের কাছাকাছি সময়ে। সঙ্ঘ ছাড়লেই শ্রমজীবী মানুষ আর তাদের সংগ্রামের সঙ্গীদের যে সঙ্গ ছাড়েননি, তার প্রমাণ ‘বি টি রোডের ধারে’, ‘শ্রীমতী কাফে’, ‘গঙ্গা’, ‘শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’, ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’-র মতো নানা উপন্যাস ও অনেক গল্প।

১৯৫৪ সালে কুম্ভমেলায় যান আর সেখানের মানুষজনের সঙ্গলাভে ‘কালকূট’-এর জন্ম হয়। ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ লেখা হল, যার ভাব আর ভাষা তাঁর আগের লেখা থেকে আলাদা। কিন্তু বামপন্থী সমরেশ কেন গিয়েছিলেন সে মেলায়, কীই বা পেয়েছিলেন তাঁর মেলায় আসায় এক বৃদ্ধার মুখ দিয়ে শুনিয়েছিলেন কালকূট– ‘বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমিও একজন, তখন সুখে আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে।’ কালকূট এই জনজীবন ও জনপদের কথা নানা ভাবে তাঁর এই ধারার রচনায় লিখে গেছেন। ‘শাম্ব’ শুরু করেছিলেন রাজবৃত্তে, কিন্তু শেষ হয়েছে লোকবৃত্তে। পিতা কৃষ্ণের অভিশাপ যেন শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল শাম্বের জীবনে।

‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’ ইত্যাদি সমরেশ বসুর আর এক রকমের সৃষ্টি, যা বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল এক সময়ে। লেখক নিজেকে বারেবারে বদলাবেন এটা স্বাভাবিক, ঠিক যেমন বড় নদী চলার পথে বাঁক নেয়। ছয়ের দশকের সামাজিক অবক্ষয়ের কালে এই গোত্রের উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছিল, আর তা নিয়ে তর্কবিতর্কও হয়েছিল তবে বিশ্বসাহিত্য প্রকাশকালে নিন্দিত ও পরবর্তী সময়ে নন্দিত অনেক উপন্যাসই আছে। সমরেশ বসু নিজের জীবনের ক্ষেত্রে যেমন নানা ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, তেমনই সাহিত্য ক্ষেত্রেও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন।

শিকল সব সময়ে ছিঁড়তে পারেননি কিন্তু তাঁর জীবন ও লেখায় সে চেষ্টা আমৃত্যু করে গেছেন। তাঁর চার-সাড়ে চার দশক জোড়া সাহিত্যকর্মে তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মনের টানও লেখার ভিতর ধরা আছে।

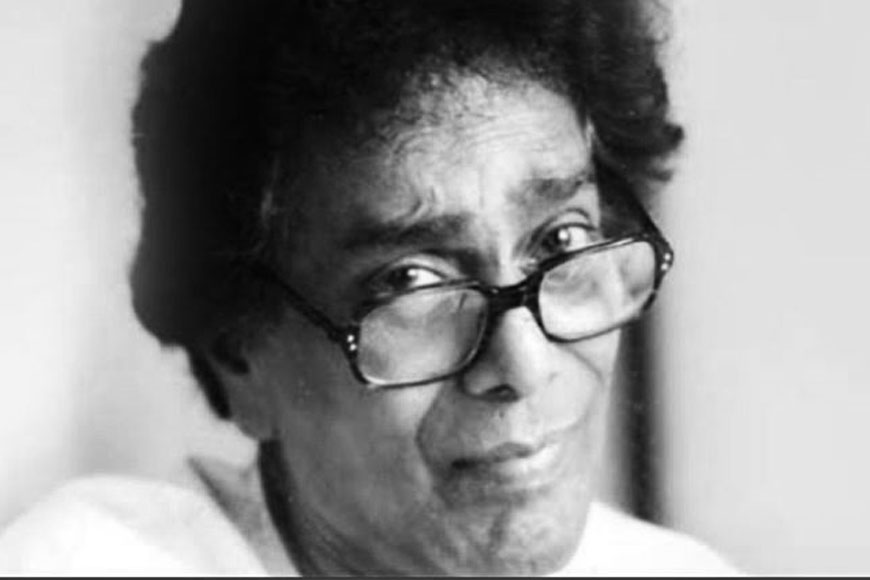

প্রচ্ছদের ছবি: অর্ঘ্য চৌধুরী

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved