‘রাম হায়দার’ নামটি এখন যদি এই দেশে উচ্চারণ করেন কেউ, তার হেনস্থা হওয়াটা সময়ের অপেক্ষা। শ্রীরামের নামের পাশে ইসলামি শব্দের সংযোজন দেখে ধর্মীয় আবেগে আঘাতের দায়ে অন্তত একটা-দুটো মামলার মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন শহরে পৌঁছে ত্রৈলোক্যনাথ রাম হায়দারের যে কাহিনি শুনেছিলেন, লিখে রেখেছিলেন নোটবুকে।

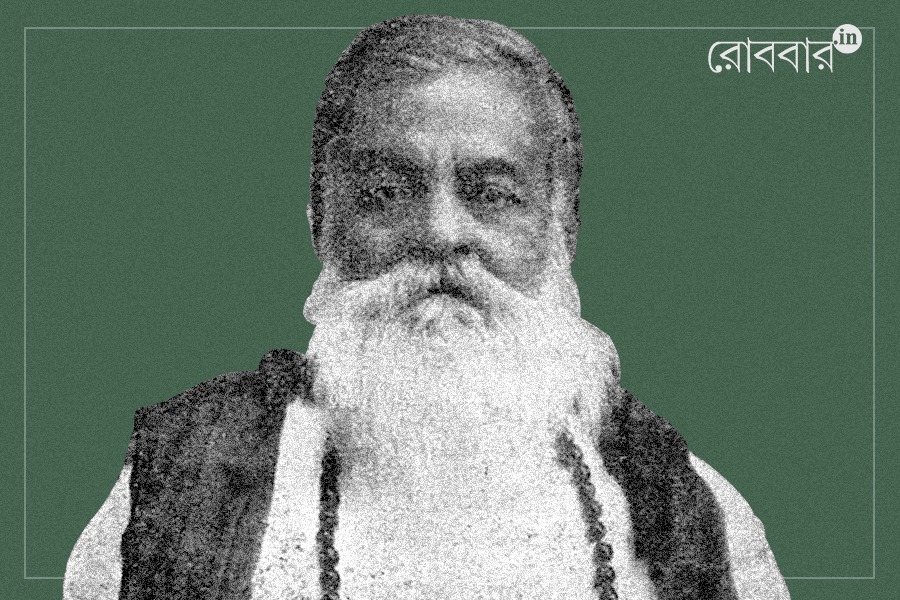

‘আমি অনুমান করি বর্তমান দেশের লোকের যে চরিত্র…তাহাতে এই লোকদের ভিতর হইতে যাঁহাদিগকে ছাঁকিয়া আনিয়া নির্বাচিত করা হইবে, তাঁহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহত্যা সমস্যা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।’– ভারতবাসীদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীটি প্রায় ১৩৬ বছর আগে করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি কলকাতা জাদুঘরের অ্যাসিসট্যান্ট কিউরেটর। লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি ঔপনিবেশিক শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিনিধি হিসেবে সেকালের সরকার বাহাদুর তাঁকে বিলেতে পাঠান। ১৮৮৬ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাস তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ দেশে ফিরে ‘ইণ্ডিয়ান নেশন’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়েছিল তাঁকে। দেড় বছর ধরে ‘এ ভিজিট টু ইউরোপ’ নামে এটি প্রকাশিত হয়, পরে, কিছুটা সম্পাদনা করে বই আকারেও প্রকাশিত হয়। ৯০ বছর পরে এর অনুবাদ করতে গিয়ে পরিমল গোস্বামী লেখেন: ‘এর পাতায় পাতায় তাঁর দেশপ্রেম এমন আশ্চর্য রূপ গ্রহণ করেছে, যা সে যুগের অন্য কোনো বাঙালীর মধ্যে আমি খুঁজে পাইনা।’ গো-সম্পর্কিত অংশটুকুর মূল ইংরেজি বয়ান পরিমলবাবু নীরোদ সি চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলেন। চৌধুরী মশাই তখন ‘হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড’ কাগজে লিখতেন। সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর মন্তব্য ছিল: ‘If this is not prophetic, i don’t know what is.’। ত্রৈলোক্যনাথের যুক্তির নিগড়ে বাঁধা গো-চিন্তা সেকালের মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। গো-হত্যা নিবারণ বিষয়ে তৎকালীন অতি উদ্যোগ নিয়ে তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। গো-নিধন বন্ধ হলে হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি খুশি হবেন জানিয়ে বক্রোক্তি করছেন এইভাবে: ‘যে জাতির মধ্যে এত চারণভূমি আছে যে গোরুর সংখ্যা সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও কোনও অসুবিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গোরক্ষা আন্দোলন সফল হইতে পারে।… ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধু গোরুতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে কল্পনা করা অসম্ভব।’

আরও পড়ুন: বাস্তুহারা হয়ে ভারতে এসেছিলেন, তবু নিবারণ পণ্ডিতের সেকুলারিজমের ভূত নামাতে পারেনি দাঙ্গামুখোরা

ইউরোপ দর্শন করতে করতেও ত্রৈলোক্যনাথের মনের অন্তঃকরণে ভারতবর্ষের জন্য চিন্তা সদা ক্রিয়াশীল ছিল। সেই চিন্তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য মনোযোগ, ভারতের কল্যাণের জন্য সন্ধানী দৃষ্টিপাত এক নতুন ত্রৈলোক্যনাথকে চিহ্নিত করতে পারে। ডমরুধরের মতো জনপ্রিয় চরিত্রের স্রষ্টা, ‘কঙ্কাবতী’-র লেখককে আমরা যে ফ্যান্টাসি পৃথিবীর ‘অমর কথক’ করে রেখে এসেছি এতকাল ধরে, বইটি সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম। ইউরোপ জুড়ে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখে স্বদেশের চাষির নিরন্ন অসহায় মুখ তাঁর মনে পড়েছে। প্রশ্ন তুলেছেন: ‘…কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে, ফসলের বীজ বুনিয়াছে, শস্য ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে’, তাদের কথা কে ভাববে? তাদের মঙ্গল কে করবে?

আরও পড়ুন: ডিগ্রিলাভ করলেই চাকরি জুটবে, এটা মনের মরীচিকা, বলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়

‘রাম হায়দার’ নামটি এখন যদি এই দেশে উচ্চারণ করেন কেউ, তার হেনস্তা হওয়াটা সময়ের অপেক্ষা। শ্রীরামের নামের পাশে ইসলামি শব্দের সংযোজন দেখে ধর্মীয় আবেগে আঘাতের দায়ে অন্তত একটা-দুটো মামলার মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন শহরে পৌঁছে ত্রৈলোক্যনাথ রাম হায়দারের যে কাহিনি শুনেছিলেন, লিখে রেখেছিলেন নোটবুকে। গল্পটি এরকম: বহুপূর্বে এডেনকে দশশির নামক দানব রাজা দ্বীপান্তরের শাস্তির জন্য ব্যবহার করতেন। ‘দশশির’ অর্থাৎ দশানন। এডেনের অসংখ্য পাহাড়ের মধ্যে কোথাও একটা কূপ আছে। সেই কূপ আসলে সুড়ঙ্গপথের মুখ, ওই গোপন পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেত! দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ থেকে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বানর-বেশী হনবীত এই সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি করে অকুস্থলে পৌঁছে ঘুমন্ত রানিকে উদ্ধার করে সুড়ঙ্গ-পথে ফিরে আসেন। রাম হায়দার তাঁর স্ত্রীকে ফিরে পান। পরে তাঁদের দুইটি সন্তান হয়– লথ (Luth) ও কুশ। কাহিনিতে বর্ণিত সুড়ঙ্গের প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের বক্রোক্তি: ‘প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ বা কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আমার দেশের যাঁহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা শুনিয়া খুশি হইবেন নিশ্চিত।’ রামায়ণ কাহিনির এই আরব দেশীয় সংস্করণের কথা এদেশের পণ্ডিতবৃন্দ জানেন না, তা নয়। কিন্তু অধুনা শ্রীরামের মানসম্মান রক্ষার দায়িত্ব যে বীরপুঙ্গবেরা নিয়েছে, সংখ্যালঘু মানুষের মুখে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি শোনার জন্য যারা অপমান, লাঞ্ছনা, শারীরিক নিগ্রহ করতে পটু হয়ে উঠেছে, তাদের কর্ণকুহরে এই তথ্যগুলি প্রবেশ করানোর দায় বিদ্যাজীবী সমাজকে নিতে হবে; যেমনটা ত্রৈলোক্যনাথ নিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে ছিল হিটলারকে খুন করার অভিযোগ

আশ্চর্য হতে হয় তাঁর আরও একটি পর্যবেক্ষণ দেখে: ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মানুষের ‘হবি’ বা শৌখিন পেশা কৃষির উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি। তার ফলে সেখানে সেকালে বহু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। সেই হবি উনিশ শতকের পৃথিবীর আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু ভারতবাসীর ‘হবি’ কী? ত্রৈলোক্যনাথের উত্তর: ‘‘আমাদের ‘হবি’– ধর্ম। কখনও বা ইহা হবির চেয়েও অধিক, ইহা মস্তিষ্ক-বিকার।’ বিস্মিত হতে হয় বাংলা গল্পে উদ্ভট রসের স্রষ্টার এই পর্যালোচনায়। হজরত মোহাম্মদ বিষয়ে নুপূর-নিক্কণ বা মা কালীর মেনুকার্ড নিয়ে যে জঘন্য ছেলেমানুষি, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে রাতদিন-সাতদিন চলতে থাকা এইসব বাতুলতা নিয়ে সবজান্তা নেটিজেনদের কীর্তিকলাপ দেখে বোঝা যায় ধর্ম এদেশে ‘হবি’-র পর্যায়ে নেই, ‘মস্তিষ্ক-বিকার’-এ উন্নীত হয়েছে। অথচ দেড় শতক আগে এই পাগলা গারদ থেকে আমাদের মুক্তির উপায় সরল যুক্তিতে পেশ করেছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান ত্রৈলোক্যনাথ- দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে আমরা যে পরিমাণ অর্থ খরচ করি তা আমাদের দেশে স্কুল, মিউজিয়াম, বিজ্ঞানকেন্দ্র, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করলে সন্তোষজনক ফল পেতে পারতাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর ব্যঙ্গের নিপুণ কষাঘাত একটু ঘুরিয়ে আঘাত করেছে: ‘দেবতাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের দেহ নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা, এমনকি মাটিও ব্যয় করিতে সত্যই পারি না।’ মনে রাখতে হবে, শুধুই ডমরু-চরিত লেখেননি ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তা এবং দৃঢ় যুক্তিতে তা প্রকাশের যে শৈলী তার চর্চার পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে আস্থা রাখতে ইচ্ছে করে এই বক্তব্যে: ‘কল্পনা অথবা অলীক স্বপ্ন দেখিবার দিন আর নাই। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আমরা কি ছিলাম, তাহার কোনও মূল্য এখন নাই।… সবাই মিলিতভাবে কিছু করিলে তাহার দ্বারাই আমাদের বিচার হইবে।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved