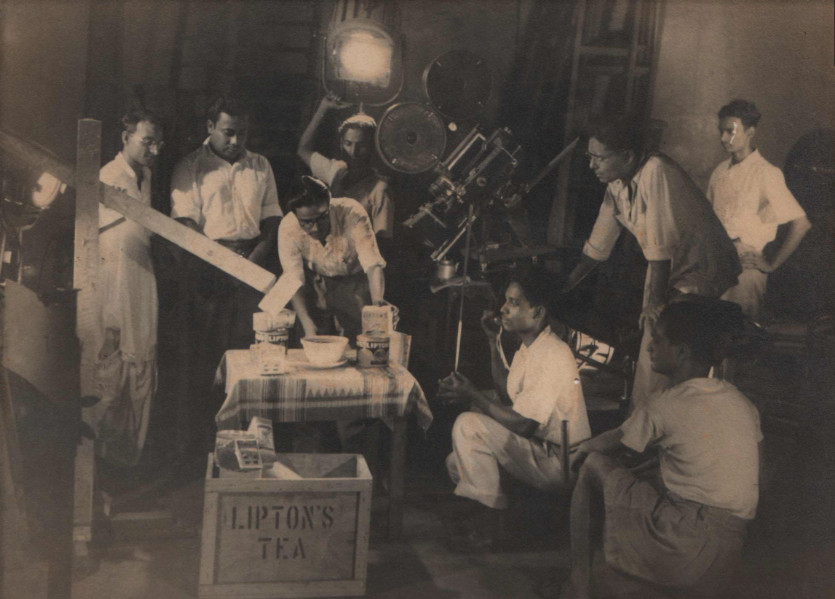

বাবা কখনও খুব কেজো তথ্যচিত্র করতেন না। কিছু তথ্যর সংকলন, নিরস ভাষ্য তৈরি করতে কখনওই চাননি বাবা। প্রায় সমস্ত তথ্যচিত্রেই একটা গল্প বলতে চাইতেন। সাধারণ তথ্যচিত্রের রীতির বাইরে আরেকটা ধরন। এই যে চায়ের ওপর তথ্যচিত্র, তা নির্মাণের সময় বাবা শুধু চা-এ আটকে থাকলেন না। ভারতের যেখানে যেখানে চা উৎপাদন হয়, সেখানকার মানুষ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অন্যান্য কোনও বিশেষত্ব হয়ে পড়েছিল ওই কাজের অংশ।

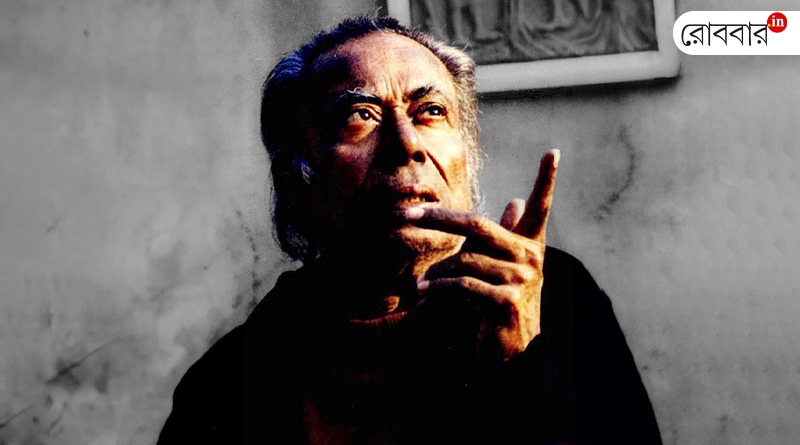

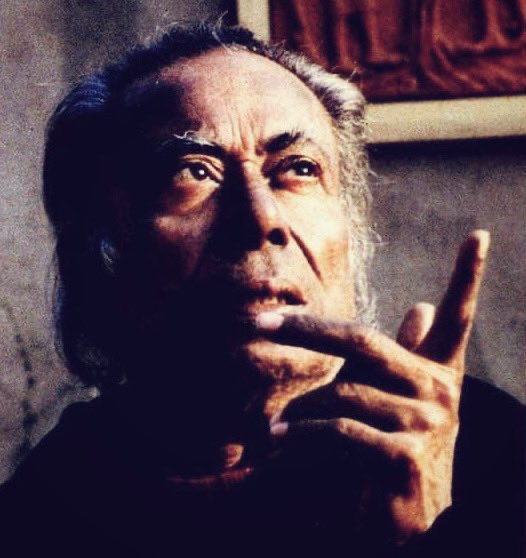

হরিসাধন দাশগুপ্তর শতবর্ষ। বাবার শতবর্ষ। লিখতে বসে মনে পড়ে যাচ্ছে এলোমেলো কিছু কথা। কিছু শুটিংয়ের। কিছু শুটিংয়ের বাইরের। বাবা ছিলেন রঙিন, বাবা ছিলেন সাদা-কালো। এই রং ও সাদা-কালোর মধ্যে বাবা চলাচল করতে পারতেন ইচ্ছেমতো। আহরণ ও ত্যাগ– দুয়েই স্বচ্ছন্দ, ছন্দোময়।

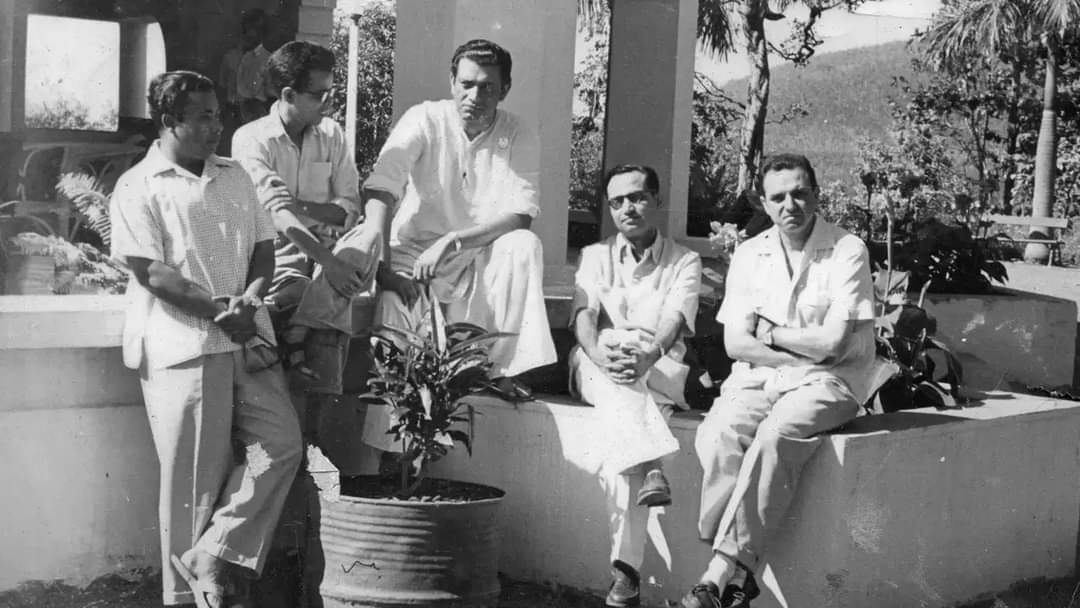

শুরু করি শুটিংয়ের গল্প দিয়ে। খুব ছোট থেকেই বাবার সঙ্গে নানা জায়গায় শুটিং করতে গিয়েছি। বাবা খুবই চাইতেন, বন্ধুবান্ধব-পরিবারের লোকজন বাবার সঙ্গে শুটিংয়ে যাক। যদিও তথ্যচিত্রে লোকবলের দরকার পড়ে না তেমন, শুধু পরিচালক আর ক্যামেরাম্যান হলেই চলে, কিন্তু বাবা চাইতেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মজা করে কাজ করতে। আর পুরো কাজটাই তো আউটডোরে, তাই সবারই একটা বেরুবেরু ভাব।

সেজন্যই আমার ছোটকাকা বুলু দাশগুপ্ত, বাবার ক্যামেরাম্যান, একটা শেভরোলেট স্টেশনওয়াগন গাড়িকে আরও বড়, প্রশস্ত করে নিয়েছিলেন। যার ফলে, সামনে ড্রাইভার ছাড়া আরও দু’জন বসতে পারত। আর পিছনে– দু’দিকে দুটো লম্বা সিট আর ড্রাইভারের সিটে পিঠ করে আরেকটা সিট। সারারাত ড্রাইভ করলেও পিছনে তিনজন অনায়াসে ঘুমোতে পারত। ওই গাড়ি করেই দেশের নানা প্রান্তে, বিভিন্ন শুটিংয়ে যেতাম আমরা।

জিটি রোড ছাড়া তখন কিছুই ছিল না। এত হাইওয়ে হয়নি। সামান্য ক’টা বিহারি ধাবা ছিল রাস্তার ওপর। গাড়িতে যেতে যেতে সকলের খিদেও পেয়েছে। কোনও একটা ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করানো হল। বাবা প্রথমেই ডেকচিগুলো তুলে দেখলেন। বললেন, ‘উফ! কী মশলা দাও তোমরা বলো তো! শোনো– ওই যে দুটো মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওগুলো তোমাদের?’ জবাব এলো, ‘হ্যাঁ।’ বাবা বললেন, ‘কাটো, আর যেভাবে বলছি ঠিক সেরকম করে রান্না করবে!’ কিছুক্ষণ পর আমাদের পাতে এল একেবারে বাড়ির মতো করে রান্না করা মাংসের ঝোল। খুব গরমকালে, এমনও হয়েছে ধাবার টিউবওয়েলের জলে স্নান করেছি।

বাবা এইরকমই মিশে যেতে পারতেন। যে কোনও জায়গাতেই, যে কারও সঙ্গেই একাত্ম হয়ে যাওয়ার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আর সমান্তরালে চলত আড্ডা। বাবার আড্ডাও খুব বিখ্যাত ছিল সেই সময়ে। তখনকার কলকাতায় ‘অলিম্পিয়া’-তে– যা নাম বদলে আজকের ‘অলিপাব’– বলা হত, ‘হ্যারি এস-এর অলিম্পিয়ায় খাতা আছে।’ মাধবী মুখোপাধ্যায়, বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় সব সময়েই বলেন বাবার খাতির করার ভঙ্গি নিয়ে। ‘একই অঙ্গে এত রূপ’-এর শুটিংয়ে তিনি দেখেছেন বিরাট ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানো। টেবিল কভার থেকে ক্রকারি– সবেতেই একটা আভিজাত্যের ছাপ। আর খাবার সার্ভ করছে বাবুর্চিরা! আজকের দিনেও এমনটা হয় না।

ক্লাস এইট থেকে ইলেভেন, আমি হোস্টেলে ছিলাম। বাবা কলকাতায় থাকলে শনিবার করে আসতেন হোস্টেলে। বাবার আসা ছিল একটা ব্যাপার! আমার কাছে যত না, আমার বন্ধুদের কাছে আরও বেশি। কারণ খাবার আসবে। হোস্টেলে আমাদের ক্লাসে ছিল ৯ জন। ফ্লুরিজ থেকে প্যাটিস, পেসট্রি ইত্যাদি। তাছাড়া, আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করত রাম, তাকে বাবা একটা বিরাট টিফিন ক্যারিয়ার কিনে দিয়েছিলেন। তার রান্নার হাত ছিল দুর্দান্ত। যখন সেই টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে আসতো রাম, আমরা সক্কলে হামলে পড়ে গান্ডেপিন্ডে গিলতাম।

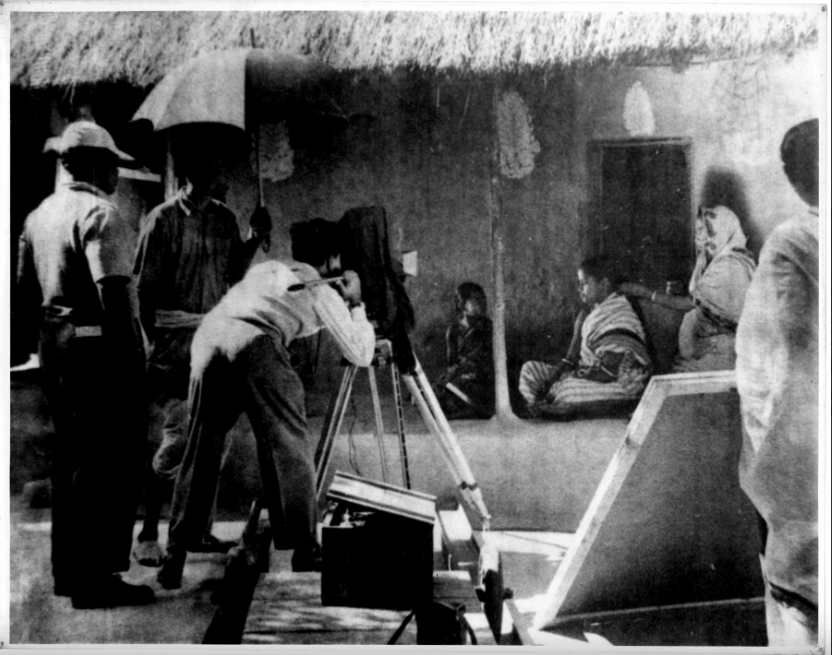

’৭১-এর শুরুর দিক। আমার স্কুল-লিভিং পরীক্ষা শেষ। বাবা তখন ‘টি-বোর্ড অফ ইন্ডিয়া’র এক্সপোর্ট প্রমোশনাল ফিল্ম করছেন। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে, বাবার তথ্যচিত্র করার একটা নিজস্ব ঘরানা ছিল। বাবা কখনও খুব কেজো তথ্যচিত্র করতেন না। কিছু তথ্যর সংকলন, নিরস ভাষ্য তৈরি করতে কখনওই চাননি বাবা। প্রায় সমস্ত তথ্যচিত্রেই একটা গল্প বলতে চাইতেন। সাধারণ তথ্যচিত্রের রীতির বাইরে আরেকটা ধরন। এই যে চায়ের ওপর তথ্যচিত্র, তা নির্মাণের সময় বাবা শুধু চা-এ আটকে থাকলেন না। ভারতের যেখানে যেখানে চা উৎপাদন হয়, সেখানকার মানুষ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অন্যান্য কোনও বিশেষত্ব হয়ে পড়েছিল ওই কাজের অংশ। মনে আছে, অ্যাম্বাসাডরে করে প্রথমে গিয়েছিলাম দার্জিলিং। দার্জিলিংয়ের তিনটে বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছিলেন চা ছাড়াও– তেনজিং নোরগে, অর্কিড গার্ডেন, পাহাড়। অসমে একইভাবে কাজিরাঙা, বিহু। আসলে চা বাগান থেকে চা তোলা, মেশিনে কাটিং আর প্যাকিং– এটা তো একটা ম্যাড়ম্যাড়ে ব্যাপার! সেটা নীলগিরিতে যেমন, দার্জিলিংয়েও তেমন। কিন্তু আমাদের দেশের যেটা বৈচিত্র– মানুষ, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই তো আলাদা।

এতকিছুর পরও বাবার অনেক কাজই দেখা অসম্ভব। কারণ আমাদের সংরক্ষণের অভাব। তখন ডিজিটাইজেশনের মতো কোনও ব্যাপার ছিল না। যদিও স্বল্প কিছু এখনও পাওয়া যায়। যেমন, ‘কোনারক’, ‘বড়ে গোলাম আলি’ কিংবা ‘পোর্ট অফ ক্যালকাটা’। কিছু ছবি ফিল্ম ডিভিশনে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো রয়েছে অবশ্য। ‘একই অঙ্গে এত রূপ’-এর প্রিন্ট শুনেছিলাম নেই। ছিল নন্দনে, দীর্ঘকাল। জল পড়ে নষ্ট হয়েছে। গৌতম ঘোষ জানালেন, ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কাইভে তা পাঠানো হয়েছে, রেস্টোরেশনের জন্য। যদি তা দেখতে পাওয়া যায়, দারুণ একটা ব্যাপার হবে। ‘কমললতা’, বাবার দ্বিতীয় ফিচার, সেটার অবশ্য ডিভিডি এখনও কিনতে পাওয়া যায়। দূরদর্শনের জন্য শান্তিনিকেতেনর ওপর কাজ করেছিলেন ‘টেগোরস ড্রিম– আওয়ার ড্রিম’। বিষয়: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। যা বাবার শেষতম কাজ। আমি পরিচালক ছিলাম, বাবা প্রযোজক। ১৯৮২ সালে নন্দলাল বসুর ওপর যে কাজ, সেখানেও বাবার সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। যদিও সেটাই প্রথম কাজ নয়। প্রথম কাজের কথা বলি তবে।

১৯৭৬ সালে দিল্লি থেকে ফিরে এসেছি ইকোনমিকসে এম.এ করতে। ভালো লাগে না, ছেড়ে দিই ইকোনমিকস পড়া। হিন্দুস্থান রেকর্ডের সেলস-এ কাজ করছিলাম। সে কাজ করতেও একদম ভালো লাগছিল না। সেসময় বাবাকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় একটা ছবি করতে বলেন পুরাকীর্তির সংরক্ষণ নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা। আমি তখন একেবারেই আনকোরা। তবুও আমাকে ঠেলে দিলেন। বাবার ক্যামেরার কাজ করতেন ধ্রুবজ্যোতি বসু, বাবাকে বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ ও পারবে!’ আইএনসিএ ডিপার্টমেন্টের মৃণাল গুপ্তর ছিল ওই বিষয়েই পড়াশোনা, ফলে লেখালিখি, গবেষণার কাজটা উতরে গিয়েছিল নিশ্চিন্তেই। অবশেষে আমিও করে ফেললাম সেই ছবি। এর পরই বাবা ক্যামেরা করাতেন আমাকে দিয়ে। গৌতম ঘোষও ক্যামেরা করেছেন অনেক সময়ই।

’৮৬ সালের পরে পরেই বাবা হঠাৎ ঠিক করেন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবেন। রাজপুরে একটা বাড়ির ছোট্টঘর নিয়ে বাবা থাকতে শুরু করেন। আমরা যখন সপ্তাহে একদিন যেতাম দেখা করতে, বাবা রান্না করে খাওয়াতেন। অনেকবারই মিলেছে কয়লার আঁচে ঝলসানো অতুলনীয় স্মোক্ড পর্ক অথবা ভাপা চিংড়ি। সেসময় দুর্গা বলে একজন বাবার ফাইফরমাস খাটত। বাবা তাকে একটা রিকশা কিনে দেন। এমনি দিনে রিকশা চালিয়ে সে রোজগার করত। দুর্গাকে বাবা একটা ইউনিফর্মও করে দিয়েছিলেন, যার জামার বুক পকেটে লেখা ‘HSD’। রিকশার পিছনেও তাই-ই লেখা। শুনলে অবাক হবেন, কিন্তু এই রিকশা করেই বাবা আসতেন কলকাতায়। যোধপুর পার্কে সমীর দাশগুপ্ত-অপালা দাশগুপ্তর বাড়ি, গোলপার্কে গৌতম ঘোষের বাড়ি কিংবা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সেক্রেটারি প্রদীপ্ত সেনগুপ্তর ডোভার লেনের বাড়ি। বাবার সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর খুব বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে কয়েকবার নন্দনেও এসেছেন সেই রিকশা করেই!

রাজপুরেও থাকলেন না বাবা। চলে গেলেন শান্তিনিকেতন। আগে পূর্বপল্লি গেস্ট হাউসে থেকেছিলেন শুটিংয়ের সময়। ওখানে থাকতে থাকতেই জীবন দলুই নামে একজনের সঙ্গে আলাপ হয় বাবার। জীবন চমৎকার ভাস্কর, যদিও প্রথাগত শিল্পশিক্ষা পায়নি কোথাও। উত্তরায়ণে শ্যামলী বাড়ির দেখাশোনা করত। জীবন থাকতো রেললাইনের ওপারে পারুলডাঙায়। ওদের ছোট একটা মাটির ঘর ছিল। এই জীবন দলুইকে দিয়েই বাবা ছোট আর একটা মাটির ঘর করালেন ওদের ঘরের পাশেই, একদম নন্দলালের কালো বাড়ির আদলে। তার সঙ্গে অবশ্য ওয়েস্টার্ন টয়লেট। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও প্রচুর বন্ধুত্ব হল সেইসময়, কলকাতা থেকেও অনেকে যেতেন দেখা করতে, আমরা তো যেতামই।

একটা সময় এল, যখন জীবনের সঙ্গে বাবার আর জমল না। তখন অমর্ত্য সেনদের বাড়ির উল্টোদিকে যে বয়েজ হোস্টেল, তার কাছে মাসদুয়েক ভাড়া নিয়ে থাকলেন একটা ঘরে। তারপর চলে গেলেন মক্রমপুর নামের এক মুসলিম গ্রামে। রশিদের বাড়িতে। বাবা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন সেখানেই। নিয়মিত গ্রামের বাচ্চাদের লেখাপড়া করাতেন। হলিউডের স্যুটেড-বুটেড বাবার পরনে তখন লুঙ্গি আর ফতুয়া। তখন কোথায় ক্যারি গ্রান্ট, ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, গ্রেস কেলি, জঁ রেনোয়া!

আমার দেদার খরুচে বাবা শেষের দিনগুলোতে ডায়েরির খাতায় লিখে রাখতেন কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি আর একটা ডিমের হিসেব। বাবার জীবনের এই রঙিন ব্যাপ্তি এখনও আমাকে অবাক করে।

১৯ আগস্ট, ১৯৯৬। দুপুর। শান্তিনিকেতনের শ্মশানে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যখন বাবার দাহ প্রায় শেষ, তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। যে আদিবাসী মানুষগুলো বাবাকে ভালোবেসে সেখানে ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে, নাচছে, তাদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ আর বৃষ্টির শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved