মায়া ঘোষ, সন্ধ্যা দে, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনেত্রীরা তৈরি হয়েছেন অজিতেশের অভিভাবকত্বে। সমকালীন প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্বরা তৈরি অভিনেত্রী নিয়ে কাজ করেছেন। তাল তাল মাটি দিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়েননি। ১৯৭৮ এ ‘নান্দীমুখ’ তৈরি হল। তখনও যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন থিয়েটার থেকে বহুদূরের যাত্রী। তবে এই ভাঙা গড়ার খেলা আর বেশিদিন খেলতে হয়নি অজিতেশকে। ১৯৮৩ সালের ১৪ অক্টোবর অষ্টমী পুজোর ভোররাতে ঈশ্বর তাঁর মধ্যজীবনেই নামিয়ে আনেন কার্টেন। পড়ে থাকে ‘টেমপেস্ট’-এর অনুবাদ, ডিজাইন। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির খাতায় যেখানে তিনি আগামী এক মাসের কাজের নোট রাখতেন, সেখানেও কিন্তু তিনি ১৪ তারিখের পর আর কিছু লেখেননি।

তিনি ঈশ্বরের সন্তানের মতো দেশহীন, কালহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। একজন সোচ্চারিত নটের মতোই তিনি মহৎ ভালোবাসাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। যে ভালোবাসা শুদ্ধ, মুক্ত, অনেক দুশ্চর তপস্যায় অমৃত। আর চেয়েছিলেন একটা তিন দেওয়ালওয়ালা ঘর, যার চতুর্থ দেওয়াল হবেন তিনি নিজে। কারণ–

‘আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর দরকার

যে ঘরে আমরা নিজেকে সাজিয়ে এবং গুছিয়ে নিতে পারি।’

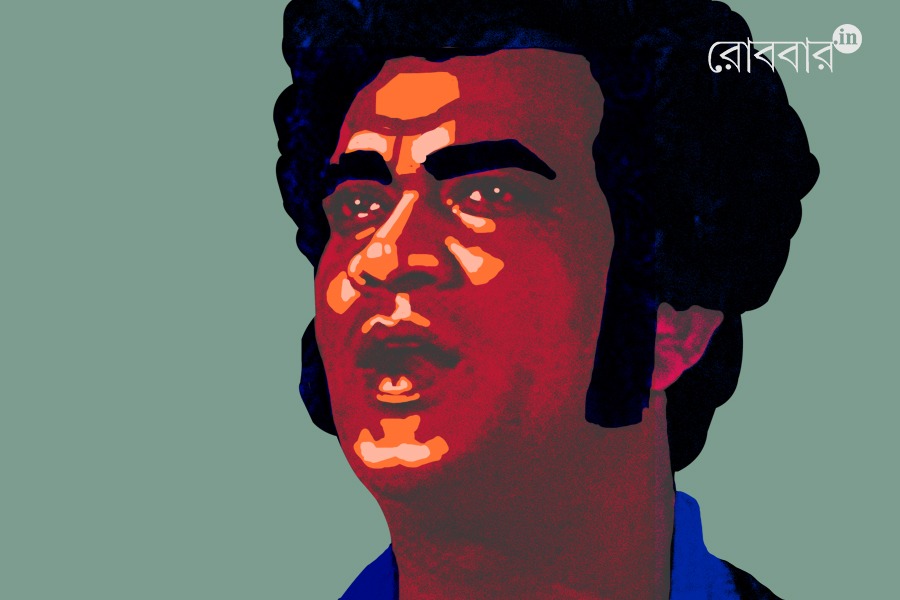

এ সংলাপ নির্ধারিত। থার্ডবেল পড়বেই। পর্দা সরে যাবে, হ্যাজাকের আলো জ্বলে উঠবে, লুব্ধ অথচ নির্মোহ পতঙ্গরা যখন মহৎ-মৃত্যুতে শহিদ হতেই থাকবে তখন জননায়কের মতো মঞ্চে আসবেন সেই দীর্ঘদেহী মহানট, যিনি পঞ্চম বেদের বেদিনী সুরে রচনা করবেন চক্রব্যূহ। তিনি বাংলা থিয়েটারের ‘শের আফগান’– অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। যা আসলে জনতার কথা, যে-কথা তারা কখনও-ই বলে উঠতে পারেনি। অজিতেশ মঞ্চে তাকেই সফল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে-কথা যতই তাত্ত্বিক, দার্শনিক হোক, অজিতেশ চেয়েছিলেন সাধারণ দর্শক যাতে তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারে। ইবসেন, ব্রেখট, শেকভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার– তা যাঁর কথাই হোক না কেন, অজিতেশ স্থানীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজকে বিশ্ব সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন। ফলে বাংলা থিয়েটারের ব্যাপ্তি এবং রূপ– দুয়েরই বিস্তার ঘটেছিল।

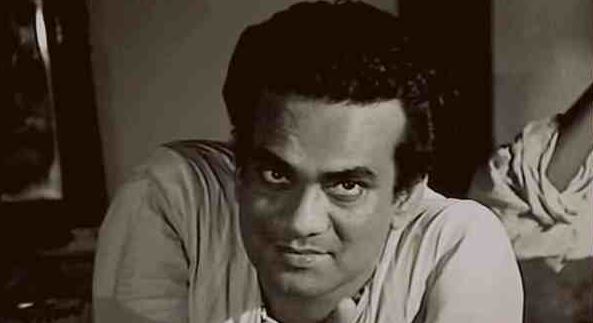

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার (তৎকালীন মানভূম) জয়পুর ব্লকের রোপোগ্রামে মামার বাড়িতে জন্ম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের কেন্দা গ্রামে। বাবা ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করতেন কয়লাখনিতে। মায়ের নাম লক্ষ্মীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার কোলিয়ারিতে কাজের সুবাদে তাঁর ছেলেবেলা কাটে মানভূম-সিংভূম-ঝরিয়া-আসানসোল অঞ্চলে। খনি অঞ্চলের জীবনযাপন যেমন তিনি অনেক অল্পবয়স থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনই কৈশোরে এসেছে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। যুদ্ধ তাঁকে তাঁর নিশ্চিন্ত, নিজস্ব আবাস থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় অপরিচিত এক জগতে। অজিতেশ ও তাঁর বোনকে তাঁর বাবা রেখে আসেন ঝালদায় তাঁর এক পিসির বাড়িতে। সেও তাঁর জীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা! তিনি একা একা মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন, স্টেশনে বসে থাকতেন। এই রেললাইনের প্রত্যেকটি পাথর তাঁর শৈশব। ‘তিনি পাণ্ডবেশ্বর থেকে ভীমগড়’-এর পথ হাঁটতেন আর ভাবীকালের স্বপ্ন দেখতেন– পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

পাঁচ বছর বয়সে পুরুলিয়ার মধুবন বিদ্যালয়ে অজিতেশের পড়াশোনা শুরু। পরে তিনি ভর্তি হন ঝালদার সত্যভামা উচ্চ বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়ার পর কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর তিনি আসানসোল কলেজে (বর্তমানের বিবি কলেজ) পরবর্তী পড়াশোনা শুরু করেন। এখানেই অজিতেশ তাঁর জীবনে যথার্থ গুরুর সন্ধান পান। তিনি এই কলেজেরই ইতিহাসের অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। মহাজীবনের আহ্বান তিনিই প্রথম শোনালেন অজিতকে। বোঝালেন বহমান স্রোতে লড়াই করে জীবন থেকে কিছু আদায় করতে হয়। এরপর কলকাতায় চলে আসেন অজিতেশ। তবে তার আগে কিছুদিন বর্ধমানের রাজ কলেজে পড়েছেন তিনি। এখানেই অধ্যাপক অবন্তী সান্যালের কাছে বাংলা কবিতার ছন্দ, রীতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কবিতাকে ভালোবেসেছেন।

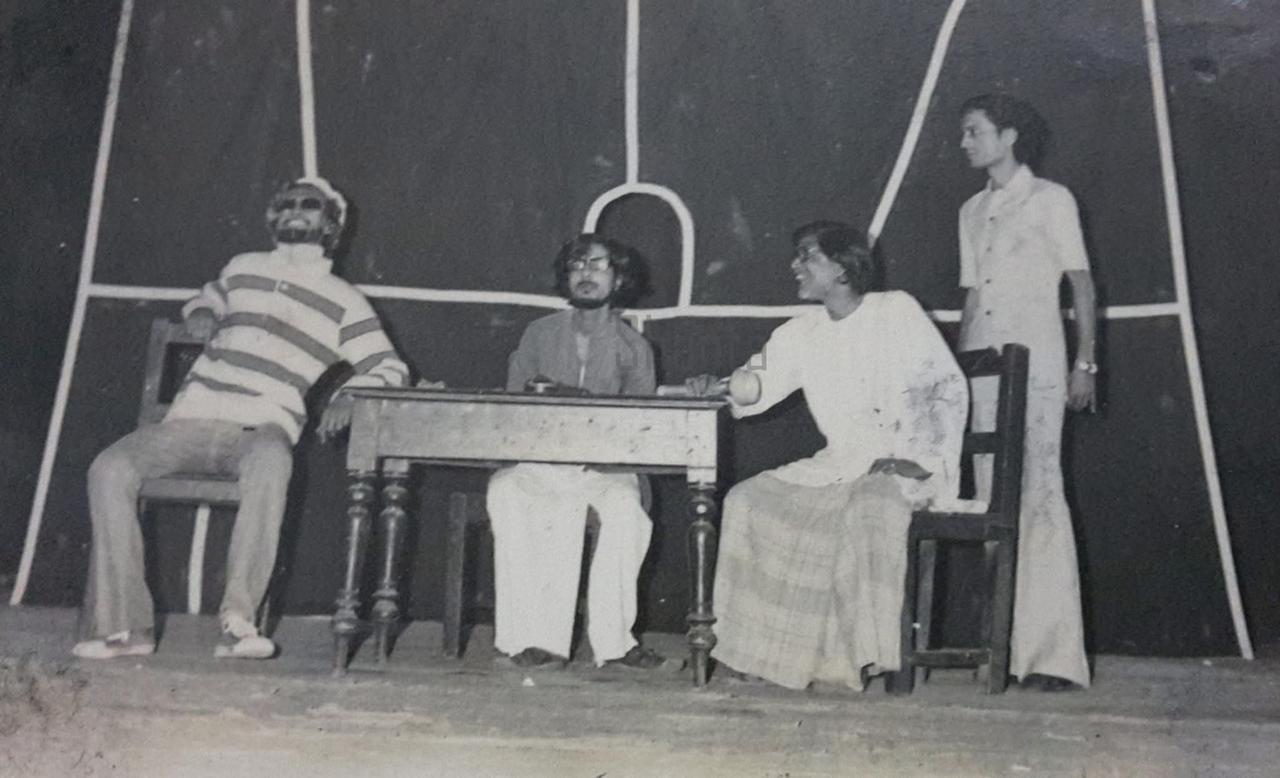

কলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক হন। তখন থেকেই অজিত হয়ে যান অজিতেশ। সেই সময়ে তিনি একাগ্রভাবে জড়িয়ে পড়েন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। একদিকে পার্টির হোলটাইমার আর অন্যদিকে থিয়েটারের প্রতি তীব্র অনুরাগ তাঁকে জীবনের এক অন্য মোড়ে এনে দাঁড় করায়। যোগ দেন গণনাট্য সংঘে। গণনাট্য সংঘের দমদম শাখার প্রযোজনায় তাঁর রচনা ও নির্দেশনায় ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নাটক প্রথম অভিনয় হয় কাকদ্বীপে, হাজার হাজার মানুষের সামনে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই নাটক বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অভিনীত হয়।

তাঁর নাট্যজীবনের শুরুটা কিন্তু হয়েছিল বেশ আগে– তাঁর গ্রামে, ছাত্রজীবনে। আসানসোলের ঘরের মধ্যে চৌকি দিয়ে মঞ্চ বানিয়ে অভিনয় করতেন ভাই-বোন ও বন্ধুরা মিলে। যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন, তখন বাবা বদলি হন ঝরিয়ার কাছে চাসনালায়। সেখানে প্রবোধবিকাশ চৌধুরীর পরিচালনায় পাথরডি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ‘টিপু সুলতান’ নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালে মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের ‘খ্যাতির বিড়ম্বনা’। এখানে ন’কড়ি চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। শিক্ষক আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ‘রামের সুমতি’ নাটকেও অভিনয় করেন।

গণনাট্য সংঘের পাশাপাশি ১৯৬০ সালের ২৯ জুন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন মিত্র প্রমুখকে নিয়ে অজিতেশ প্রতিষ্ঠা করেন ‘নান্দীকার’। কিছুদিন নান্দীকার গণনাট্য সংঘের শাখারূপে নিজেদের পরিচয় দিলেও অচিরেই শিল্প এবং রাজনৈতিক সত্তার বিরোধ ঘটে। একবার জেনারেল ইলেকশনের সময় পার্টির নির্দেশ আসে পথনাটক করতে হবে, এবং অজিতেশকে পেটে কাপড় গুঁজে, কালো চশমা পড়ে অতুল্য ঘোষের রোলটা ক্যারিকেচার করে অভিনয় করতে হবে। এই অসুস্থ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আচরণ অজিতেশের পছন্দ হয়নি। ফলে তিনি গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

এরপর থেকে নান্দীকার স্বতন্ত্রভাবে ‘বিদেহী’ (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০), ‘সেতুবন্ধন’ (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১), ‘চার অধ্যায়’ (১১ মে, ১৯৬১) মঞ্চস্থ করে। এরপরের প্রযোজনা ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র’ (১১ নভেম্বর, ১৯৬১) নান্দীকারকে প্রথম জনপ্রিয়তার স্বাদ এনে দেয়। দেয় সম্মান এবং নিরাপত্তা। এরপরের আরও দু’টি প্রযোজনা ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’ (১০ নভেম্বর, ১৯৬৪) এবং ‘যখন একা’ (১৭ মে, ১৯৬৬) যথেষ্ট মঞ্চসফল এবং গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অজিতেশ এবং নান্দীকারের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় বাংলার নাট্যসমাজে।

এই সময়ের দু’টি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথম, ১৯৬১ সালের ১৪ এপ্রিল লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন অজিতেশ। রাজাবাজার, পাতিপুকুর বস্তির টিনের চাল দেওয়া দরমার ঘর ছেড়ে এই প্রথম গৃহকোণের সন্ধান পেলেন তিনি। চরম দারিদ্র অথচ অফুরান স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস রেখে বাঁচতে চাইলেন সেই জীবন যা অধিকারবোধের নয়, ভালোবাসার। দ্বিতীয়, যখন একার মঞ্চ সফলতার অব্যবহিত পরেই ১৪ জন শিল্পী একসঙ্গে দল ছেড়ে চলে যান। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই ভাঙন আটকানো সম্ভব হয়নি। আসলে বিচ্ছেদ আর অজিতেশ নিয়তিসূত্রে আবদ্ধ। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এক একটি বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাকে স্বীকার করে অতিক্রম করেছেন অনন্ত সম্ভাবনার পথ।

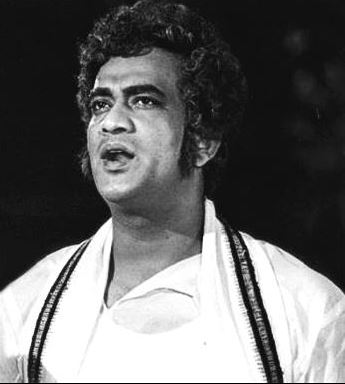

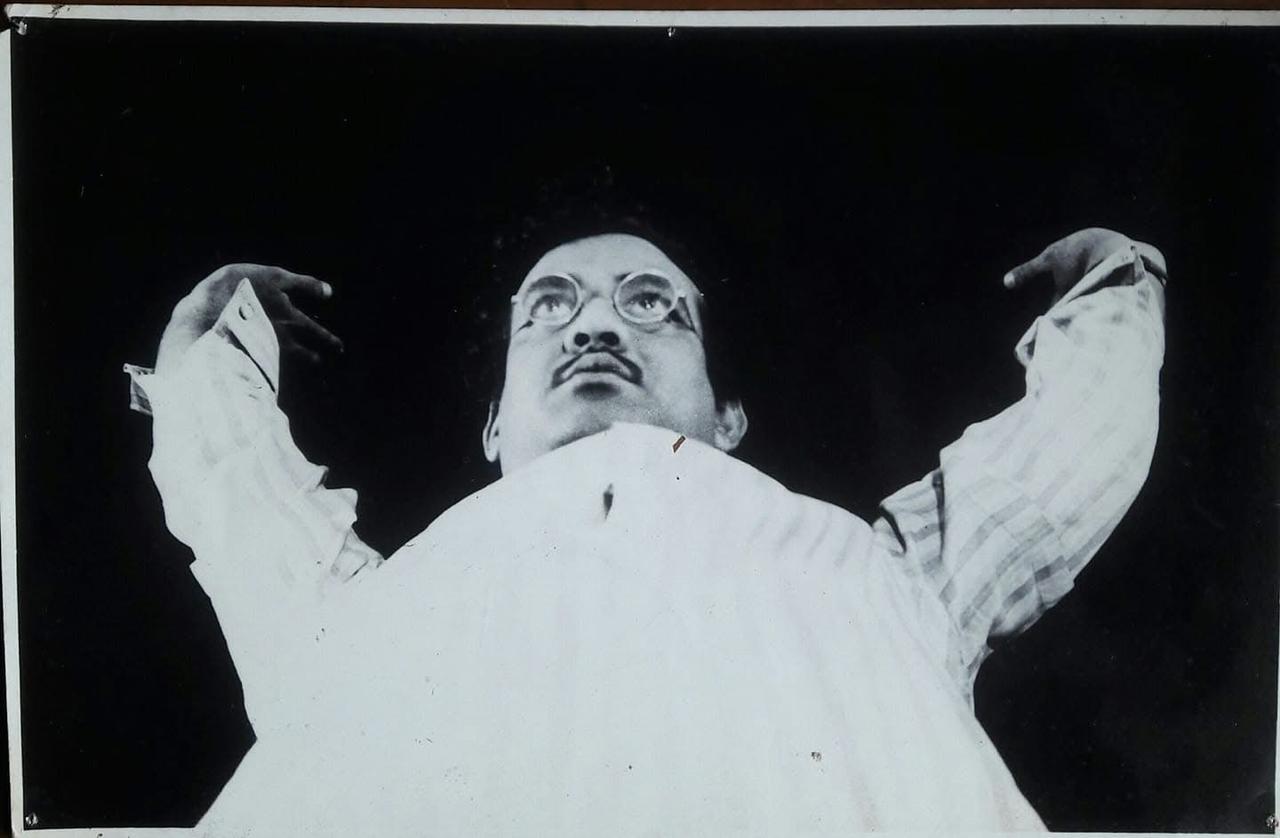

এই সময়েই অজিতেশ মঞ্চস্থ করেন ‘শের আফগান’। যার মূল ভাব ও আকর্ষণ ছিল অজিতেশের অভিনয়। মানসিক বিকারের এক অন্য রূপ তিনি তাঁর অদ্ভুত অভিনয় ক্ষমতার গুণে দর্শকের কাছে তুলে ধরেছিলেন। দর্শক মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর অভিনয়ে। এরপরের বিস্ময় ‘তিন পয়সার পালা’ (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯)। মার্কসবাদী ব্রেখট-কে বাগবাজারের গঙ্গায় স্নান করিয়ে রঙ্গনার মঞ্চে তোলা সেই সময়ের রাজনীতির মধ্যে যে বিভাজনের পর্ব মূলত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ বললে ভুল করা হয় না। গণনাট্যের একদম উল্টোস্রোতে বয়ে শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবন-জীবিকার তাগিদে পেশাদার থিয়েটারের ভাবকে হয়তো অজিতেশ সদর্থক রূপে তথা উন্নত শিল্প এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সহাবস্থান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

প্রথম জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন রাজনীতিকে তত্ত্বের মোড়কে আটকে রাখলে আমাদের দেশে গরিবের ভালোর চেয়ে মন্দ হয় বেশি তাকে সময়ানুগ এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানের মতো করে বিনির্মাণ করতে হয়। আর গ্রুপ থিয়েটারের তো অর্থনীতিই নেই। আছে কেবল মোহ, জ্যান্ত প্রতিক্রিয়া। এই নেশা আর উন্নততর শিল্পচর্চার আবেগেই গ্রাম-শহর-মফস্সলের অগণিত নাট্যকর্মী রাজা-উজির সেজে মঞ্চে ওঠে। ফলে শুরু হল নাট্যগৃহ ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয়। রঙ্গনা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ‘নান্দীকার’ শুরু করল একের পর এক মঞ্চসফল নাটকের অভিনয়।

অজিতেশের ব্যক্তিজীবন কিন্তু নান্দীকারের মতো সমান তালে চলতে পারেনি। লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ’৭২ সালের ২২ মার্চ আবার নতুন করে ঘর বাঁধা রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কেবল একার নয় ভাইবোনদের সংসার, নিজের কাকিমার সংসার, থিয়েটারের খরচ, অগণিত অনাত্মীয়কে সাহায্য, ডিভোর্সের মামলার খরচ জোগাতে হত তাঁকে। ফলে থিয়েটারের পাশাপাশি বাংলা, হিন্দি চলচ্চিত্রে ও যাত্রায় পেশাদার অভিনয় হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, আবেগ সমস্তটাই পড়ে থাকত থিয়েটারের মঞ্চে। অনেকটা সময় ঠিকঠাক চললেও ১৯৭৭-এর এক সন্ধেবেলা আকাদেমির শোয়ের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য নান্দীকার থেকে গাড়ি এল না। সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়, তবুও আসে না। অজিতেশ মুখোমুখি হন আর একটি বিচ্ছেদের। তিনি নান্দীকার থেকে সরে যান। দলে আগের তুলনায় কম সময় দিতে থাকা থেকেই উত্থান হয় অন্য শক্তির। অজিতেশ কেবল বললেন, ‘থিয়েটার আর করব না।’

আবারও অনির্দিষ্ট পথ। তবে অনেক আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। কিন্তু টাকা নেই, দল হবে কী করে? শোবার ঘরেই শুরু হল নাটকের দলের কাজকর্ম। ১৯৭৮ সালে তৈরি হল ‘নান্দীমুখ’। যোগেশ মাইম আকাদেমি ভাড়া নেওয়া হল। ছোট হল, কিন্তু সে সময় এর চেয়ে আর বড় কিছু সম্ভব ছিল না। শুরু হল ‘শের আফগান’ নাটকের অভিনয় দিয়ে। এই কামধেনু এবারও তাঁদের বাঁচাল। তাঁর দৌলতে অতি অল্প সময়ে নান্দীমুখ থিয়েটার জগতে জায়গা করে নিতে পেরেছিল। প্রথম দিকে নান্দীকারে তাঁর পুরনো নাটকগুলিই মঞ্চস্থ হত নান্দীমুখে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘নানা রঙের দিন’, ‘তামাকু সেবনের অপকারিতা’, ‘প্রস্তাব’ এবং বিশেষ করে ‘শের আফগান’। যখন তিনি মঞ্চে উঠতেন, সংলাপ বলতেন, দর্শকরা অভিভূত হয়ে যেত। অভিনেতা অজিতেশ নাটক চলাকালীন দর্শক আর অভিনেতার মধ্যে এক অদৃশ্য সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এমনই ছিল তাঁর অভিনয় ক্ষমতা।

নান্দীমুখের প্রথম নতুন নাটক ‘পাপপুণ্য’ (২৮ আগস্ট, ১৯৭৮) বাংলা নাটকের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান। টলস্টয়ের বঙ্গীকরণ এবং মানুষের অন্তর্নিহিত বেদনার এক অপূর্ব প্রয়াস। যা এর আগে অজিতেশের নাট্য প্রযোজনাতেও দর্শক খুঁজে পায়নি। এরপর নান্দীমুখ ‘তেত্রিশতম জন্মদিবস’ (১৬ জুন, ১৯৮২) মঞ্চস্থ করে। হ্যারড পিন্টারের ‘Absurd’-এর বঙ্গীকরণ এই নাটকটি।

নান্দীকারের অন্য আরেক স্তম্ভ অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী রহস্যজনক ভাবে মারা যান ১৯৭৭-এ। এও এক বিচ্ছেদ অজিতেশের। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, মায়া ঘোষ, সন্ধ্যা দে, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনেত্রীরা তৈরি হয়েছেন অজিতেশের অভিভাবকত্বে। সমকালীন প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্বরা তৈরি অভিনেত্রী নিয়ে কাজ করেছেন। তাল তাল মাটি দিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়েননি। ১৯৭৮ এ ‘নান্দীমুখ’ তৈরি হল। তখনও যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন থিয়েটার থেকে বহুদূরের যাত্রী। তবে এই ভাঙা গড়ার খেলা আর বেশিদিন খেলতে হয়নি অজিতেশকে। ১৯৮৩ সালের ১৪ অক্টোবর অষ্টমী পুজোর ভোররাতে ঈশ্বর তাঁর মধ্যজীবনেই নামিয়ে আনেন কার্টেন। পড়ে থাকে ‘টেমপেস্ট’-এর অনুবাদ, ডিজাইন। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির খাতায় যেখানে তিনি আগামী এক মাসের কাজের নোট রাখতেন, সেখানেও কিন্তু তিনি ১৪ তারিখের পর আর কিছু লেখেননি।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে কেয়ার মরদেহের সামনে অজিতেশ বলে উঠেছিলেন, ‘কমরেড কেয়া আমরা তোমায় ভুলছি না, ভুলব না।’ আর এদিনের মহাযাত্রায় সেই কমরেড, যিনি একদিন কোলিয়ারি থেকে ‘মহৎ উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছিল’!

পাড়ি তো দিতেই হয়। আপাদমস্তক ফুল ঢাকা কাচের গাড়িতে কে একজন টোকা মারল… ফাটা গেঞ্জি, ছেঁড়া প্যান্ট পরা হতদরিদ্র একটি বাচ্চা ছেলে। একটি ছোট্ট মালা হাতে… তারপর মহাশ্মশান, আগুনের একটি রমনীয় ফুলকি অজিতেশের আজন্মলালিত দুঃখকে নিমেষের মধ্যে শিলীভূত করে আসন্ন নবমী পূজার অর্ঘ্য হিসেবে নিয়োজিত করল।

অজিতেশ চিরকাল চেয়েছিলেন ওই বাচ্চাছেলেগুলোর কাছাকাছি থাকতে, ভূমিতে শয্যা পেতে শুতে। তাঁদের ভিড়ে মিশে যেতে, যারা শ্মশানযাত্রা রুদ্ধ করে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, ‘এ কোন অজিতেশ? এ কি আমাদের অজিতেশ?’ অজিতেশ তখন যে পথে চলেছেন তাঁর ‘ফিরিবার পথ নাহি।’ সেদিনও নান্দীমুখের ছেলেমেয়েদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল– ‘অজিতেশ তোমাকে ভুলব না, তুমি কাজ করতে করতে চলে গেছ, আমরা কাজ করতে করতে তোমায় মনে রাখব।’

……………………….

পড়ুন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিয়ে সৌমিত্র মিত্র-র লেখা: রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ‘বিশিষ্টজন’দের চিনতেন, তাই কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুতদন্তে সই সংগ্রহে আপত্তি ছিল অজিতেশদার

……………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved