ভারতের মতো বহু ভাষা-সংস্কৃতি-জনগোষ্ঠীর দেশে এই অন্ধতামুক্তির প্রয়োজন সবথেকে বেশি। সমন্বয়ের প্রধান বুনিয়াদ হল বহুস্বরের পারস্পরিকতা। সেই বহু বিচিত্র গোষ্ঠী সম্প্রদায় যদি একমাত্রিক একচালা কোনও মতবাদের হাতে ক্রমান্বয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করে তখন ভারতীয় সংবিধানই লঙ্ঘিত হতে শুরু করে। ডিরোজিওকে আজ এই ধর্মমোহের রক্তাক্ত মুহূর্তে মনে পড়ে। ছাত্রদের মনে তিনি কুসংস্কার আর ঘৃণার জগদ্দল পাথর সরানোর মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। যার মূলে ছিল স্বদেশের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা।

প্রচ্ছদ দীপঙ্কর ভৌমিক

মেয়েটির নাম: নলিনী। উনিশ শতকের বাংলায় সদ্য বিধবা। ফলে, হিন্দুরীতি অনুসারে তাকে পুড়তে হবে স্বামীর চিতায়। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সমস্ত আর্তচিৎকার ঢেকে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড তখন চলছে বাংলার সর্বত্র। নলিনীকেও জোর করে তোলা হল সতীদাহের সেই নির্মম আগুনে। এই সময় ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা! শ্মশানে ঢুকল একদল সশস্ত্র ডাকাত। ‘সহমরণ’-এর এই অমানবিক, চূড়ান্ত নিষ্ঠুর আয়োজনকে লন্ডভন্ড করে তারা উদ্ধার করে নিয়ে গেল কিশোরীকে। ব্রাহ্মণদের বিধান, হিন্দুসমাজের তৎকালীন বিধানকে চূর্ণ করে, নলিনী গেল নতুন জীবনের দিকে। সেই ডাকাতদলের সর্দার হল নলিনীর বাল্যকালের সঙ্গী। ভালোবেসেছিল তাকে। দস্যুসর্দার মৃত্যুর মুখ থেকে নলিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছল জঙ্গিরার পর্বতগুহায়। নতুন করে ঘর বাঁধবে তারা। দস্যুসর্দার ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান আর নলিনী হিন্দু। সমাজ তাদের প্রণয় সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নেবে না।

নিলও না মেনে। নলিনীর বাবা আর অন্যান্য সমাজপতি মিলে নালিশ করল রাজমহলাধীশ সুজার কাছে। এ কী ঘোর অন্যায়! বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করার হিন্দু-আচার পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না! বিধর্মী দস্যুসর্দার মেয়েকে নিয়ে গেল শ্মশান থেকে! এমন ঘটনা সহ্য করা যায়? ফলে, সুজার নির্দেশে এক হাজার পেয়াদা-সান্ত্রী মিলে জঙ্গিরার পাহাড়ে সেই ফকিরকে খুঁজতে বেরল। সৈন্য-সামন্তদের ভয়ংকর আক্রমণ শুরু হল। দস্যুসর্দার আর নলিনী তখন সেই পাহাড়ে সুখে-শান্তিতে ঘর করছিল। সুজার সৈন্যদল তাদের জীবনে এল এক সর্বনাশের তুফান হয়ে। দস্যুসর্দার প্রস্তুতি নিল সুজার শক্তিশালী সেনাদলকে মোকাবিলার। নলিনীর কাছে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে সেই ফকির প্রতিশ্রুতি দিল ঘরে ফিরে এসে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেবে দস্যুবৃত্তি। সুজার সেনা সেই যুদ্ধে পরাজিত হল। পরে খুঁজে পাওয়া গেল দু’টি মৃতদেহ, একটি দস্যুসর্দারের আর তাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা নলিনীর। দুই প্রণয়পাশে বদ্ধ মানুষের এ এক মর্মান্তিক পরিণতি!

এই গল্পকে কবিতার দীর্ঘ আঙ্গিকে বুনেছিলেন হেনরি লুই ডিরোজিও। কাব্যগ্রন্থের নাম, ‘দ্য ফকির অব জঙ্গিরা, এ মেট্রিক্যাল টেল অ্যান্ড আদার পোয়েমস্’। প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় দুশো বছর আগে, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে! কী বলতে চাইলেন চিন্তার জগতে তুফান তোলা শিক্ষক ডিরোজিও? ধর্মীয় বিভেদ, ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ এবং নিষ্ঠুর সমাজধর্মের থেকে অনেক বড় হল ভালোবাসা। ঘৃণার বদলে ভালোবাসার কথা শোনানো সেদিন সহজ ছিল না। সমাজজুড়ে তখন ধর্মান্ধ মুরুব্বিদের রক্তচক্ষু! দুই ধর্মের দুই মানুষ, প্রেমের আশ্বাসে নবজীবনের গান গাইবে– এ তাদের অসহ্য! ডিরোজিওকে নিয়ে এই ধর্মঘৃণার বীভৎস হানাহানির সময়ে, এই দেশে, এই বিশ্বে আরেকবার ভাবার হয়তো প্রয়োজন আছে।

হেনরি ডিরোজিও ছিলেন ‘ইউরেশীয়’ সম্প্রদায়ের মানুষ। পুরো নাম: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বাবা ফ্রান্সিস ছিলেন পর্তুগিজ আর মা সোফিয়া হলেন এদেশের মেয়ে। আজ যদি যাও হিন্দু স্কুলে, তাহলে ঢুকেই দেখতে পাবে শিক্ষক ডিরোজিও-র আবক্ষ মূর্তি। সেই ধর্মাচারের যুক্তিহীন প্রতাপের দেশকালে তিনি ছাত্রদের শেখাতে চেয়েছিলেন ধর্ম, ধর্মকেন্দ্রিক উন্মাদনা, ধর্মীয় উগ্রতা যেন অন্য মানুষের বিনাশে উদ্যত না-হয়। যখনই যুক্তি হারিয়ে আমরা দৃষ্টিকে উন্মত্ততায় ঢেকে ফেলব, তর্কহীন প্রচণ্ড অন্ধতায় আঘাত করতে শুরু করব অন্য ধর্মকে, অন্য ধর্মবিশ্বাসীকে, আর ভুলে যাব মানবতা, সঙ্গে সঙ্গে আমরা রূপান্তরিত হত এক হিংস্র দানবে। মানুষই তো একমাত্র প্রাণী যে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায় তার পরিপার্শ্বকে, তার ভুবনকে। অন্যের কথাকে গ্রহণ করতে মানুষ ব্যবহার করে চিন্তাশক্তি, বিচার-বিবেচনা, আর সত্যনির্ণায়ক মনন। ধর্ম তো বটেই, বহু মতাদর্শের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারক্ষমতাহীন কিছু নির্দেশপালনকারী জল্লাদের দল তৈরি করে তাদের সব কর্মসূচি, তাদের প্রশিক্ষণ। দল-গোষ্ঠী সম্প্রদায়-অন্ধতার নানা প্রতিমূর্তি। ডিরোজিও এখানেই তাঁর স্বল্প জীবদ্দশার আঘাত করতে চেয়েছিলেন। ফলে সব ধর্মের অন্ধতা প্রচারকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছিল।

খুব অল্পদিন বেঁচেছিলেন ডিরোজিও। জন্মেছিলেন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল, মারা গেলেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১। মাত্র ২২ বছর ৮ মাস ৮ দিন তাঁর আয়ুষ্কাল। তৎসত্ত্বেও তরুণ চিন্তায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে তিনি এক প্রবহমান আলোকবর্তিকা। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। পড়িয়েছেন মাত্র পাঁচ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের মনে তুলেছিলেন যুক্তি-বুদ্ধি চর্চার এক বিপুল তরঙ্গ। তাদের ‘ধর্মমোহ’ বা ‘ধর্মান্ধতা’ মুছিয়ে ডিরোজিও জীবন-জগৎ সম্পর্কে এক ‘মুক্তদৃষ্টি’ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্রদের– ধর্ম হোক, সমাজবিধান হোক, ঐতিহ্যের রীতি হোক, আচার বা প্রথা হোক, সব কিছুতেই মুক্তির কষ্টি পাথরে বিচার করে তবে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। অন্ধ সংস্কার, শাস্ত্রকথার চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসন, পশুর মতো আনুগত্যে এসব মেনে চলবে মানুষ? তাহলে সে মানুষ কীসে?

দর্শন সাহিত্য ইতিহাস– নানা বিষয় তিনি পড়াতেন ক্লাসে। আশ্চর্য ছিল তাঁর অধ্যয়ন আর পাণ্ডিত্য। সব থেকে বড় কথা, ছাত্রদের মন তিনি স্বপ্ন দিয়ে ভরে তুলেছিলেন। চেতনার রঙে তাদের উজ্জীবিত করেছিলেন, চিন্তার আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের প্রাণে। তিনি শিখিয়েছিলেন যে কোনও সত্যকে, যে কোনও তত্ত্বকে, যে কোনও বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে, প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করে তবে বিচারশেষে গ্রহণ করতে। ছাত্রদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন ডিরোজিও। যুক্তি-তর্কের অবিরাম সংঘর্ষে জ্বলে উঠত বিচিত্র চিন্তার স্ফুলিঙ্গ। ডিরোজিও ছাত্রদের পড়তে বলতেন বিখ্যাত লেখক টম পেইনের বই– ‘যুক্তির যুগ’ (Age of Reason)। নামেই স্পষ্ট লেখকের অভিপ্রায়। যুক্তিবোধ ধারালো করার এমন অনেক পদক্ষেপ নিতেন ডিরোজিও। সেজন্য বারবার তিনি জোর দিতেন ‘তর্কসভা’ আয়োজনের দিকে। সেইসব সভায় দুই বাদী-বিবাদী পক্ষের অনর্গল যুক্তি চালনার মাধ্যমে গড়ে উঠত দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও একবগ্গা একচালা মতের তোতাপাখির বুলি আওড়ানো নয়, তার মধ্যে থাকত নানা মতের বহুস্রোত। ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ নামক তর্কশীলতা শিক্ষার বৈঠকে কোনও দিন বিতর্ক হত ‘নারীশিক্ষার যৌক্তিকতা’ বিষয়ে, আবার কখনও ‘ধর্মান্ধতা কাকে বলে’ নিয়ে।

মানুষ হিসেবে ছাত্রদের কাছে ডিরোজিও ছিলেন আদর্শ। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, চিন্তার ঋজুতা এবং স্পষ্ট প্রত্যয় ছিল ছাত্রদের কাছে এক বিরাট অনুসরণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর ক্লাসে ধরাবাঁধা পাঠ্যসূচি ভেঙে ছাত্রদের শেখাতেন জীবনবোধ। বলতেন, ‘মিথ্যাকে ঘৃণা করবে। মনে রাখবে, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যেন টুটে না যায় কোনও পরিস্থিতিতেই।’ শেখাতেন, পরীক্ষায় পাশ করা নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করা!

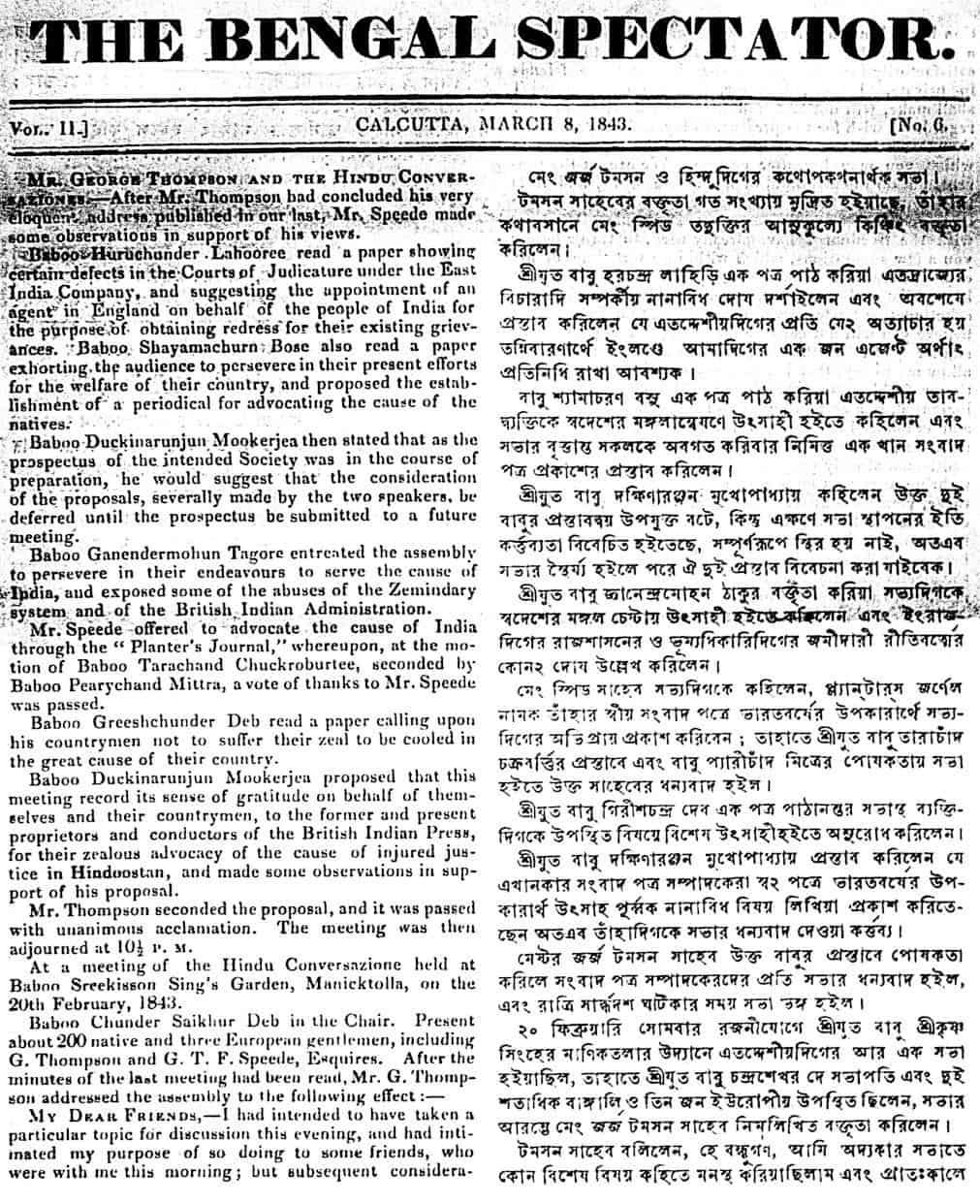

ডিরোজিও-র ছাত্রদের বলা হত– ‘ডিরোজিয়ান’ আর তাঁর অনুগামী নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষার্থীসমাজকে বলা হত ‘ইয়ং বেঙ্গল’। তাঁর ছাত্র রাধানাথ শিকদার লিখেছেন, ‘…. নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে, সত্যানুসন্ধিৎসা আর পাপের প্রতি ঘৃণা– যা আমাদের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায়– এ সকলের মূলে ছিলেন তিনি।’ বিখ্যাত বহু মনীষী ছিলেন ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর সদস্য, ডিরোজিও-র প্রত্যক্ষ অনুগামী। এঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ছিলেন অতি সক্রিয়। নানাভাবে তাঁরা বক্তৃতায় বা লেখায় নতুন চিন্তার এক ভাবপ্রবাহ এসেছিলেন বঙ্গজীবনে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রশক্তিতে জনগণের অধিকার লাভ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, ব্রিটিশ শাসনের অপকারিতা, গ্রামীণ কৃষকদের ওপর জমিদারের অত্যাচার– এমন বহু বিষয়েই তাঁরা জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘এনকোয়ারার’, ‘হিন্দু পাইওনিয়র’, ‘দ্য বেঙ্গল স্পেকটেটর’, ‘দ্য কুইল’– প্রভৃতি পত্রিকায় এইসব মত হই হই করে ছাপা হত।

ধর্মান্ধতা বিরোধী ডিরোজিও অন্যদিকে ছিলেন সমাজসচেতন এক দেশপ্রেমিকও। ছাত্রদের তিনি পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে শোনাতেন বিশ্বের নানা দার্শনিকের মতামত। কখনও কখনও বিরোধী শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গিও। ছাত্ররা যেন স্ব-অভিজ্ঞতায় তাকে গ্রহণ বা বর্জন করে। যুক্তি দিয়ে বিচার করে। শোনাতেন, ইতিহাসের পাতা থেকে ন্যায়পরায়ণতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের নানা কাহিনি। লিখতেন একদিকে গোলামি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কবিতা, আবার স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল কবিতা। সেই যুগে এক ইউরেশিয়ান সদ্যতরুণ ভারতবর্ষকে তাঁর ‘মাতৃভূমি’ হিসেবে নতজানু সম্মান প্রদর্শন করছে এবং দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের স্পষ্ট স্বপ্ন দেখছে– এ অতি ব্যতিক্রমী এক ঘটনা।

একটু খোলসা করে বলি। সে যুগে এক কুৎসিত প্রথা সমাজে চালু ছিল, যাকে বলা হত ‘গোলামি’ প্রথা। অর্থবান মানুষ বা পরিবার গরিব কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত নারী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে ক্রীতদাস বহাল রাখত। ক্রীতদাসদের কোনও স্বাধীনতার বালাই ছিল না। তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হত অমানুষিক অত্যাচার আর ক্রমাগত কাজের চাপে এরা নাজেহাল হয়ে পড়ত।

ডিরোজিও এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য লিখলেন কবিতা– ‘ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ’। গোলামি প্রথার অবসান শেষ পর্যন্ত কাগজ-কলমে স্বীকৃতি পেল ১৮৪৩ সালে, আর এই কবিতা লেখা হয়েছিল ১৮২৭ সালে। ঠিক যেমন, ১৮২৮ সালে লেখা হয়েছিল ‘ফকির অব জঙ্গীরা’ নামক দীর্ঘ কাহিনি-কাব্যটি, আর ১৮২৯ সালে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে এবং একক প্রয়াসে আইন করে নিষিদ্ধ হল ‘সতীদাহ’! অন্যদিকে ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের জেদি লড়াইয়ের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে চালু হয়েছিল ‘বিধবা বিবাহ’ ! এই ডিরোজিও আবার, তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষ নিয়ে আবেগঘন কবিতা লিখেছিলেন। তার নাম ‘টু ইন্ডিয়া মাই নেটিভল্যান্ড’।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে তরজমা করেছিলেন বাংলায়–

‘স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী/ ভূষিত ললাট তব অস্ত গেছে চলি’ সেদিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে/ দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।/ কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!/ গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়…’

এই উচ্চারণকে অনেক প্রাজ্ঞবিজ্ঞ চিন্তাবিদ ভূষিত করেছেন ভারতের প্রথম স্বদেশপ্রেমের উচ্চারণ হিসেবে। কবিতায় শুধু তীব্র দেশহিতৈষণা এবং দেশপ্রেম যেমন ধ্বনিত হচ্ছে, ঠিক তেমনভাবেই ইশারায় বলা হচ্ছে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনে পদানত ভারতের দুর্দশার কথা!

এত বিদ্রোহ, এত নবচিন্তনের তরঙ্গ এবং তার আঘাতে সনাতন বদ্ধ-সমাজ টলমল করে উঠবেই। ফলে ডিরোজিও এবং ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শুরু হল নানা কুৎসা রটনা, নানা অপবাদের বন্যা এবং রুষ্ট সমাজপতিদের আক্রমণ! একদিকে তাঁর ছাত্র সাহিত্যস্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্র লিখছেন, ‘শিক্ষকদের মধ্যে মিস্টার ডিরোজিও সবথেকে জোর দিতেন মতামত বিনিময়ের ওপর। আমাদের ঠেলে দিতেন মুক্ত আলোচনার মধ্যে। সব বিষয়েই আলোচনা হত– তা সে সমাজ বিষয়ে হোক, নৈতিকতা বা ধর্ম বিষয়েই হোক। নিজে তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ আর সহজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলা যেত। তিনি তাঁর ছাত্রদের তাঁর কাছে আসতে এবং মন খুলে কথা বলতে উৎসাহ দিতেন।’ অন্যদের বিরোধী শিবিরের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন– ‘সোনার বাঙাল করে কাঙাল/ ইয়ং বাঙাল যত জনা।…/ এরা না ‘হিঁদু’ না ‘মোছোলমান’/ধর্মাধর্মের ধার ধারে না/ নয় ‘মগ’ ‘ফিরিঙ্গি’ বিষম ‘ধিঙ্গি…’/ ভিতর বাহির যায় না জানা।’ বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক ব্যক্তি কোশাকুশি হাতে দলবল জুটিয়ে ডিরোজিওর নামে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নানা কুৎসা ছড়াচ্ছিলেন। অভিভাবকরা হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ক্লাসে সন্তানদের পাঠাতে চাইছেন না আর। হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতি ১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল একটি সভা করে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করল!

পদত্যাগের পর একটি চিঠিতে নিজের অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করলেন ডিরোজিও– তার কয়েকটি অংশ–

i) ‘… এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য বহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরি না করে সত্যিকারের সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করতে।…’

ii) ‘…প্রশ্নহীন সংশয়হীন মন যত শীঘ্র জড়ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে মানসিক অপমৃত্যু বরণ করে, প্রশ্নকাতর সংশয়াতুর মন তত সহজে মানুষকে সন্দেহবাদী বা নাস্তিবাদী করে তোলে না।’

iii) ‘একপক্ষের কথা অল্পের মতো বিশ্বাস করব, অন্যপক্ষের যুক্তি শুনবো না, বা বিচার-বিবেচনা করবো না, এইটাই কি কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা?’

এইসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে, এইসব দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিও এক ধরনের তর্কশীলতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছিলেন। তিনি আসলে তর্ক এবং বিচার দিয়ে বারবার অন্ধমোহকে আঘাত করতে চাইছিলেন।

ভারতের মতো বহু ভাষা-সংস্কৃতি-জনগোষ্ঠীর দেশে এই অন্ধতামুক্তির প্রয়োজন সবথেকে বেশি। সমন্বয়ের প্রধান বুনিয়াদ হল বহুস্বরের পারস্পরিকতা। সেই বহু বিচিত্র গোষ্ঠী সম্প্রদায় যদি একমাত্রিক একচালা কোনও মতবাদের হাতে ক্রমান্বয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করে তখন ভারতীয় সংবিধানই লঙ্ঘিত হতে শুরু করে। বিচিত্র বিশ্বাসের যোগসূত্রেই আমাদের দেশের আত্মপরিচয় সম্পন্ন হয়েছে। যখনই কোনও দানবিক শক্তি একনায়কের ঔদ্ধত্যে পুরো দেশটাকেই অন্ধবিশ্বাস আর অন্ধ হানাহানির দিকে ঠেলে দেয়, তখন ডিরোজিওর প্রশ্নগুলিই যেন ১০০ বছর পরে অতিপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ডিরোজিওকে সেইজন্যই ধর্মমোহের রক্তাক্ত মুহূর্তে মনে পড়ে। ছাত্রদের মনে তিনি কুসংস্কার আর ঘৃণার জগদ্দল পাথর সরানোর মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। যার মূলে ছিল স্বদেশের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা। বহু বছর পরে ‘ধর্মমোহ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখবেন, ‘ধর্মের বেশে মোহ যাবে এসে ধরে/ অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।/… যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে/ ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে/ ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো/ এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।’ কে জানে, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলের কোনও অন্তঃশীল প্রবাহ তাঁর মনে এ লেখার সময় কাজ করছিল কি না!

দাঙ্গা আর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের নখদন্ত যখন চতুর্দিকে স্পষ্ট। যুক্তি, বুদ্ধি বা তর্কের সমস্ত পরিসরকে রুদ্ধ করে যখন স্বৈরতন্ত্রী নানা বয়ান, নানা প্রচার চালাচ্ছে, দেশের সম্প্রীতি আর বহুস্বরকে ধ্বংস করতে চাইছে, ঠিক তখনই যেন ‘ফকির অব জঙ্গীরা’-র লেখককে আমরা খুঁজতে থাকি। সেই কবি এসে বলবেন– ভালোবাসার শক্তি বিভেদ আর ধর্মীয় হত্যালীলার থেকে বহুগুণ বেশি। অন্ধতাকে রুখে দিতে ভালোবাসাই আমাদের রক্ষাকবচ!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved