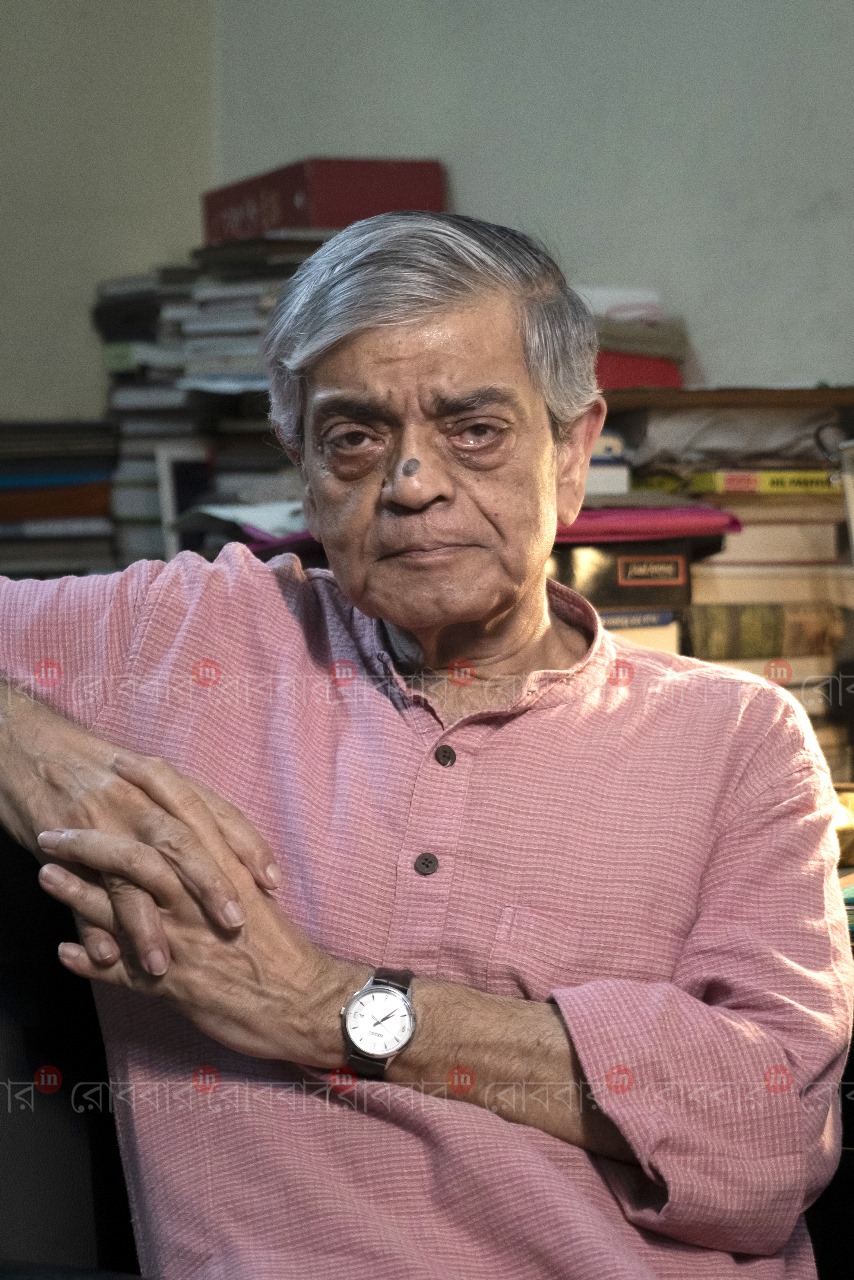

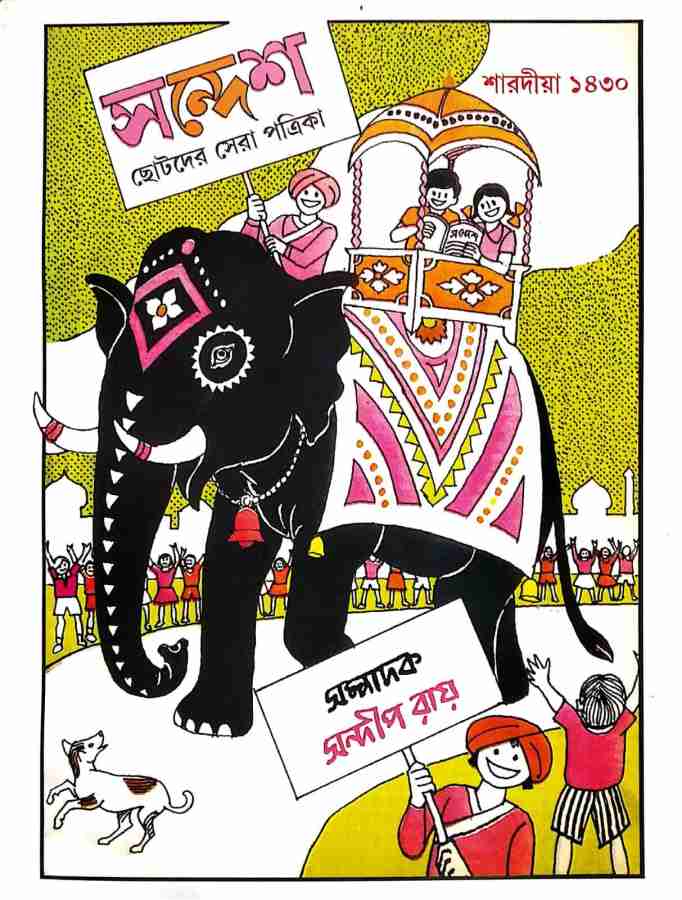

আগে ‘সন্দেশ’-এ মুদ্রণ, লেআউট, এমনকী, কাগজের দিকেও রীতিমতো নজর দেওয়া হত। আমি বলব, আদি ‘সন্দেশ’ সেদিক থেকে, এমনকী, আমাদের ‘সন্দেশ’-এর চেয়েও এগিয়ে। হাফটোন তো যুগান্তকারী ছিলই। কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, রেখা– সবকিছুই দেখতে অনবদ্য লাগত সেই পত্রিকায়। এখন আমরা যে সবটা পেরে উঠি, তা নয়। আর বিজ্ঞাপনের ওপরই পুরোটা দাঁড়িয়ে। পুজোসংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন আসে, তার ভিত্তিতেই পুরোটা চলে। রোববার.ইন-এর তরফে শম্পালী মৌলিক ও প্রিয়ক মিত্রের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন সন্দীপ রায়।

শিশু সাহিত্য বলতে আমাদের এখনও পুরনো লেখার কাছে ফিরে যেতে হয়। ছোটদের এখনও আমরা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখাই পড়তে দিই। নতুন কিছু নয়। কেন এমনটা হল মনে হয়?

প্রথমত বলব পড়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে। যা পড়ছে সবই কেমন ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়ছে। বিশেষ করে বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে আমার একটু আপত্তি আছে। যদিও খুব ভালো ভালো ট্রান্সলেশন হয়েছে। বিশেষ করে বাবার গল্পের কথা বলব। কিন্তু বাঙালিরা এই ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়বে কেন? এখানে বাবা-মায়ের একটা ভূমিকা রয়েছে। বাংলা পড়ার দিকে একটু এনকারেজ করা দরকার। অনেকে ট্রান্সক্রিয়েট করছেন যাতে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার যে মজাটা, সেটা হয় না। এটা প্রথম সমস্যা।

দ্বিতীয় কী?

কী ধরনের জিনিস ছোটরা নেবে, সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। বা কিশোর-কিশোরীরা কী নেবে, নিশ্চিত নয় কেউ। সেটা মুশকিল হচ্ছে। আমরা ‘সন্দেশ’-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় প্ল্যান করি পুরনো লেখা রিপ্রিন্ট করব। অনেকেই এটা করছেন। এবং নিশ্চয়ই এর একটা মানে রয়েছে। যখনই দেখি কোনও সংখ্যায় কমজোরি লেখা আসছে, চেষ্টা করি একটা দুটো পুরনো লেখা রিপ্রিন্ট করে ব্যালান্স করতে। মাঝে মাঝে আমার গল্প বাছতে অসুবিধা হয়। এখনকার ছোটদের মানসিকতা হয়তো আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। সব যে খারাপ লেখা হচ্ছে তা নয়, কিছু ভালো লেখাও হচ্ছে। একটু সামান্য শুধরে দিলেও ভালো লেখা পাওয়া যায়। যেটা বাবা করতেন, যদি প্লট বা আইডিয়া ইন্টারেস্টিং মনে হত, সেটা উনি ডেভেলপ করতেন। যাঁরা লিখছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই করতেন, যে একটু অদল-বদল করছেন। এখন সত্যিই পরিস্থিতি অদ্ভুত।

এই ছেলেমেয়েরা কি ‘সন্দেশ’ পত্রিকা সম্বন্ধে অবহিত? কী মনে হয়?

ছোটদের পত্রিকা এখন অনেক বেরোয়। একটা সচেতনতা এখনও আছে। যেমন, সবসময়-ই দেখি পুজোসংখ্যাটা আমাদের ভালো যায়। কিন্তু সাধারণ সংখ্যা অতটা ভালো যায় না। কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচার থাকে। এখন কভার স্টোরির ব্যাপার এসেছে। যেটা আগে ছিল না। সেটা প্রমিনেন্ট পার্ট প্লে করছে ম্যাগাজিনে। কী কভার স্টোরি পছন্দ করবে, সেটা বোঝা যায় না নিশ্চিতভাবে। ভূতের গল্প, হাসির গল্প বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে হয়তো হল বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে কভার স্টোরি। পত্রিকা চালানো খুব শক্ত। শুধু এই প্রজন্মের নয়, সব মিলিয়ে কনসেনট্রেশন স্প্যান কমে গিয়েছে। আমাদের এখন বছরে পাঁচটা সংখ্যা বেরয়। আগে মাসিক ছিল। সেখানে ধারাবাহিক রাখতে পারছি না। ছোট গল্প, বা জোকস নিয়েও এখন কমপ্লিট সংখ্যা হচ্ছে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………

কম্পিউটার নেই, কিছু নেই, পুরো লে আউট হাতে করতে হত। ফেলুদার ক্ষেত্রে ঠিক আছে, বাবা নিজে যেসব জায়গায় গিয়েছেন ফেলুদাকেও সেসব জায়গায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু শঙ্কুর অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু উনি যাননি। শঙ্কুর লেখার ক্ষেত্রে অনেক লাইব্রেরিতে যেতে হত, আর এনসাইক্লোপিডিয়া তো ছিলই। আর প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিল বাবার সারা পৃথিবী জুড়ে। হয়তো শঙ্কুকে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠাচ্ছেন। সেখানকার বন্ধুকে চিঠি লিখতেন, যে– তুমি ডিটেল পাঠাও। সেখানকার ছবি, পোস্টকার্ড, স্ট্রিট ম্যাপ ইত্যাদি।

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

আপনাদের প্রজন্মের যে শিশু সাহিত্য পড়ার অভ্যাস ছিল, তার মধ্যে কল্পবিজ্ঞান, ডিটেকটিভ গল্পও ছিল। বাংলায় তখন নাগাড়ে শিশু সাহিত্য লেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে বিদেশি সাহিত্যের এক্সপোজার ছিল। আপনাদের সময় পড়াটা কেমন ছিল?

আমাদের সময়ে ভীষণ ভ্যারাইটি ছিল। আর আমাদের মনোসংযোগ ছিল। বাংলা পড়ার অভ্যাস ছিল। এ বাড়িতে নানা রকম জিনিস নিয়ে আলোচনা হত। যে কারণে ‘সন্দেশ’-এ ভ্যারাইটি থাকত। সায়েন্স ফিকশন, হরর, সুপার ন্যাচেরাল, হাসির গল্প, নাটক-নাটিকা বা জীবনীও বেরত। এখন সেটা নেই। বাংলা পড়তাম গোগ্রাসে, আর ইংরেজি তো পড়তামই। আমাদের খুব ছোট বয়সে কালারফুল বই বাংলায় বেরত না। সবই ছিল ইংরেজি আর বিদেশ থেকে আসত।

আপনার প্রথম ‘সন্দেশ’ পড়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

১৯৬১ সালে ‘সন্দেশ’ আবার রিভাইভড হয়। তার আগের সংখ্যাগুলো আমি অতটা উল্টেপাল্টে দেখিনি। সেই সময় সব লেখা যে পড়ে বুঝতে পারতাম, তা হয়তো নয়। বিশেষ করে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার বা লীলা মজুমদার পড়ে ভীষণ মজা লাগত। উপেন্দ্রকিশোরের ‘টুনটুনির বই’ ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছেলেদের মহাভারত’ ইত্যাদি দারুণ লাগত। আদি সন্দেশে পৌরাণিক কাহিনি প্রচুর পরিমাণে বেরত। তারপর বাবা যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন প্রথমে তো লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র, এঁদের ছড়া অনুবাদ করতেন। তারপর যখন ফেলুদা লেখা শুরু করলেন বা শঙ্কু লেখা শুরু করলেন, তখন সন্দেশ পড়তে আরও ইন্টারেস্টিং লাগত। ইনফ্যাক্ট প্রথম বছরেই শঙ্কু বেরয়, ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’, ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস ধরে বেরিয়েছিল, তখন বাংলায় কল্পবিজ্ঞান আমরা সেভাবে পড়তাম না। শঙ্কু সেখানে একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তখন অবশ্য বুঝিনি, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, হেঁশোরাম হুঁশিয়ার, নিধিরাম পাটকেল এদের সবার মিলমিশেই শঙ্কুর জন্ম। প্রথম প্রথম শঙ্কু একটু উইয়ার্ড, একটু অ্যাবসার্ড, কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত ছিল। যার মধ্যে কিছুটা ননসেন্স-ও ছিল । সেটা প্রায় একটা নতুন ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে, অন্তত আমার কাছে তো বটেই। ডিটেকটিভ গল্প বলতে তখনও আমরা বুঝতাম মূলত হেমেন্দ্রকুমার রায়। বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল সেই গল্পগুলো। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ থেকে বেরত তখন সেইগুলো, উদগ্রীব হয়ে থাকতাম আমরা। আর ব্যোমকেশ ছিল বড়দের। ছোটদের গোয়েন্দা গল্প সেভাবে ছিল না। তারপর তো ফেলুদা বেরল, নিজেকে তোপসে ভাবতে শুরু করলাম।

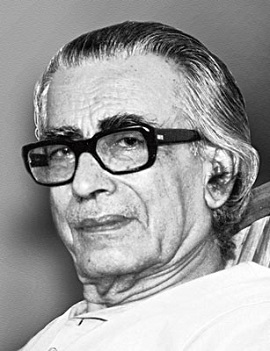

‘সন্দেশ’ এমন পত্রিকা, যা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের পর সত্যজিৎ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লীলা মজুমদার, নলিনী দাশরা সঙ্গে ছিলেন। তারপর আপনার সম্পাদনায়। এই আসা যাওয়ার মাঝে ‘সন্দেশ’-এর মূল সুরটা কীভাবে অটুট থেকেছে?

সেটা অনেকটাই বাবার অবদান। বিশেষত, বাবা, সুভাষকাকা মিলে যখন সম্পাদনা শুরু করলেন, তখন থেকেই একটা ভিত তৈরি হয়েছিল। তখন হয়তো লীলু দিদার (লীলা মজুমদার) নাম থাকত না, নলিনী পিসির (নলিনী দাশ) নাম থাকত না। কিন্তু ছিলেন সকলেই। নানারকম বৈচিত্র এল পত্রিকার মধ্যে। বাবা আদি ‘সন্দেশ’-এও ফিরে ফিরে যেতেন। পুরনো সন্দেশ আসলে ততটা পুরনো নয়, কারণ ‘সন্দেশ’ পুরনো হয় না। হয়তো প্রবন্ধগুলো একটু পুরনো হয়েছে। কারণ তার পরে সেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর, নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু সুরটা এক থেকে গিয়েছে।

ফেলুদা, শঙ্কুর পাশাপাশি রেবন্ত গোস্বামী, অজেয় রায়রা লিখেছেন। লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ নিজেরাও লিখেছেন…

হ্যাঁ। অনেক নতুন লেখককে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অজেয়দা, রেবন্ত গোস্বামী ছাড়াও ছিলেন শিশির মজুমদাররা। অনিতা অগ্নিহোত্রী, অমিতা চট্টোপাধ্যায়দের প্রথম লেখা এখানেই প্রকাশিত হয়। শর্মিলাদি, শর্মিলা রায় পোমো ছবি আঁকতেন। এবং সেই নতুন লেখকরা বেশ সফলও হয়েছেন। আর বাবা থাকার সুবিধে ছিল, কেউ চট করে না বলতে পারত না। ‘সন্দেশ’ কখনওই খুব ভালো পারিশ্রমিক দিতে পারত না। এই নিয়ে একটা মজা হত। হয়তো সুনীলবাবুকে (গঙ্গোপাধ্যায়) ফোন করা হচ্ছে, শীর্ষেন্দুবাবুকে (মুখোপাধ্যায়) ফোন করা হচ্ছে, বা সঞ্জীববাবুকে (চট্টোপাধ্যায়)– প্রথম কথাই ছিল, ‘লেখা দেব, আপনি ছবি আঁকবেন তো?’ অর্থাৎ, লেখকদের কাছে পারিশ্রমিক ছিল লেখার সঙ্গে বাবার অলংকরণ। লেখকদের সঙ্গে বাবার একটা বন্ধুত্ব, একটা ভরসার জায়গাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে সেই লেখাগুলো বই হয়ে বেরলে আবার লেখকরা ফোন করে বলতেন, আপনার ছবিগুলো কিন্তু ব্যবহার করছি। বাবা অনেক পুজোসংখ্যা পড়তেন। হয়তো পুজোসংখ্যাগুলো হাতে পেয়ে সুনীলবাবুকে ফোন করে বলতেন, ‘কোনটা পড়ব?’, সুনীলবাবু হয়তো বলতেন, ‘এবারটা পড়বেন না। একটাও উতরোয়নি।’ গোটাটাই একটা পরিবারের মতো ছিল।

সেসময় ‘হাত পাকাবার আসর’, ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’-এর মতো কিছু বিভাগও চালু হয়েছিল। সেগুলো নিয়ে কিছু বলুন।

‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেচার নিয়ে ওই প্রথম একটা ধারাবাহিক বেরতে শুরু করল। সেদিক থেকে ‘সন্দেশ’ প্রায় পথপ্রদর্শক। আমি জানি না, ‘হাত পাকাবার আসর’-এর মতো বিভাগ সেসময় অন্য পত্রিকায় ছিল কি না। ছোটদের লেখা, আঁকার সুযোগ ছিল ওই বিভাগে। আমরা প্রচুর লেখা আর আঁকা দিয়েছি ওখানে।

‘সন্দেশ’ মুদ্রণ পদ্ধতির দিক থেকেও নতুন মোড় এনেছিল। কাঠখোদাই আর লিথোগ্রাফ থেকে হাফটোন ব্লক মুদ্রণে নিয়ে এসেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। ছোটদের পত্রিকার ভিস্যুয়াল নিয়ে এই যে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা, এই ঐতিহ্যটা কি ‘সন্দেশ’ এখনও বহন করে?

মুদ্রণ তো বটেই! সঙ্গে লেআউট, এমনকী, কাগজের দিকেও রীতিমতো নজর দেওয়া হত। আমি বলব, আদি ‘সন্দেশ’ সেদিক থেকে, এমনকী, আমাদের ‘সন্দেশ’-এর চেয়েও এগিয়ে। হাফটোন তো যুগান্তকারী ছিলই। কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, রেখা– সবকিছুই দেখতে অনবদ্য লাগত সেই পত্রিকায়। এখন আমরা যে সবটা পেরে উঠি, তা নয়। আর বিজ্ঞাপনের ওপরই পুরোটা দাঁড়িয়ে। পুজোসংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন আসে, তার ভিত্তিতেই পুরোটা চলে। এখন অমিতানন্দ দাশ দেখেন পত্রিকা চালানোর বিষয়টা। আমরা খুব ভালো টিমও পেয়েছি। লেআউট এখনও দেখা হয় মন দিয়ে, ছাপা হয়তো কোনও সংখ্যায় ভালো, কোনও সংখ্যায় ততটা ভালো হয় না।

সত্যজিৎ রায়ের অলংকরণ তো বিভিন্ন গল্পে ছিলই, সঙ্গে তো আরও অনেকেই ছবি আঁকতেন।

অবশ্যই! দেবাশীষ দেবের নাম করতেই হবে। এত চমৎকার একজন শিল্পী! বিভিন্ন প্যাটার্নের ছবি এঁরা আঁকতে পারতেন। এছাড়াও পার্থ দাস, রাহুল মজুমদার, শিবশঙ্কর, এঁরা তো নিয়মিত এঁকে চলেছেন এখনও। এঁরা ‘সন্দেশ’-এর প্রতি এতটা নিবেদিত বলেই চালিয়ে যেতে পারছি আমরা।

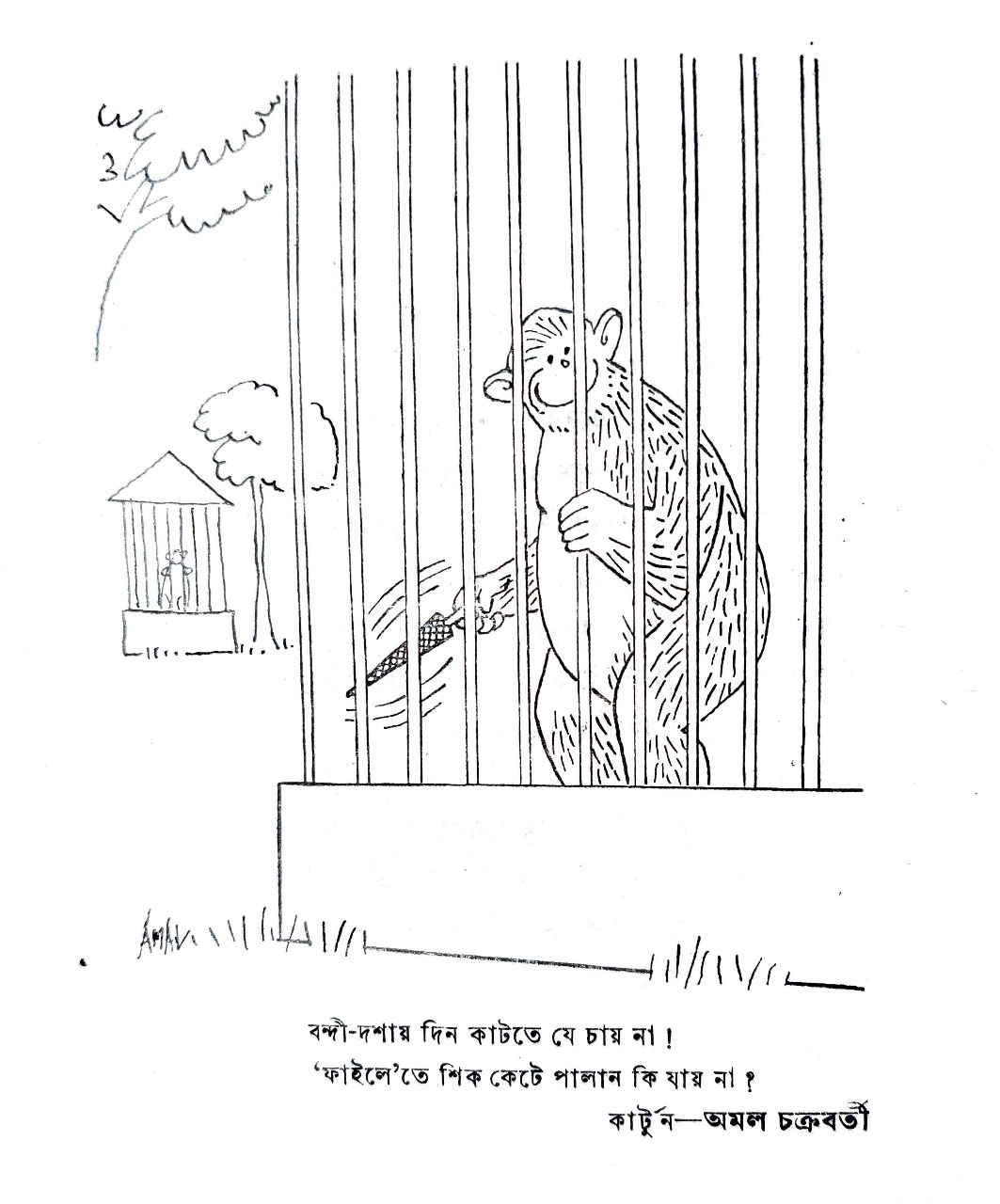

সত্যজিৎ রায়ের সময় থেকেই কমিক স্ট্রিপ প্রকাশিত হতে শুরু করে। কমিকস নিয়ে নিয়ে ওঁর কী ধরনের ভাবনা ছিল?

‘সন্দেশ’ যখন দ্বিমাসিক হয়, তখন কভারের জন্য বাবা চারটি কমিক স্ট্রিপ আঁকেন। আমার ধারণা, প্রথম মৌলিক অ্যাডভেঞ্চার স্ট্রিপ ‘সন্দেশ’-এই বেরয়। তার আগে ছবিতে রামায়ণ-মহাভারত হয়েছে, নারায়ণ দেবনাথও কাজ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু প্রসাদ রায় বা ময়ূখ চৌধুরীদের অ্যাডভেঞ্চার কমিক স্ট্রিপ একটা বাঁকবদল ঘটানো বিষয় ছিল। বাবা ভিস্যুয়াল মাধ্যমেরই যেহেতু লোক ছিলেন, সেটা ওঁকে খুবই টানত। টিনটিন নিয়ে ওঁর খুবই আগ্রহ যে ছিল, সেটাও বোঝা যায়। আঁকার প্যাটার্নের দিকে বিশেষ করে নজর ছিল ওঁর।

ফেলুদার গল্প সিনেমায় বা টেলিভিশনে যখন এসেছে, তখন সেই প্রসঙ্গেও তো লেখা বেরিয়েছে ‘সন্দেশ’-এ?

হ্যাঁ, বেরিয়েছে। তবে এই ধরনের প্রবন্ধে শুটিংয়ের বা ফিল্ম স্টিলের রঙিন ছবি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যা আমরা সবসময় অ্যাফোর্ড করতেও পারিনি।

এখন বছরে পাঁচটা, আর পুজোসংখ্যা বেরোয়। অনলাইন ‘সন্দেশ’-এর বিষয়ে ভাবছেন?

নরমাল সংখ্যায় নজর দিই না তা নয়। পুজোসংখ্যাটা একটু কেয়ারফুলি করতে হয়। বিজ্ঞাপনের অপেক্ষার কারণে সময়টা হয়তো একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। একটু আগে বেরলে বিক্রি বেশি হয়। অনলাইনের জন্য আলাদা একটা টিম দরকার।

অনেকেই জানেন না এখনও সন্দেশ ছাপা হয়?

নিজেরা চেষ্টা করে যতটা পেরেছি আমরা করেছি। সেরকম লোকবল নেই। বইমেলায় কিছু নতুন গ্রাহক পাই আমরা প্রতিবারই। মাসিক হলে পাঠকের আগ্রহ বেশি থাকে। দেখা যাক। তবু বলব, যারা জানে বইটা ঠিক খুঁজে নেয়।

অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ‘সন্দেশ’-এর একটা কভার ডিজাইন করেছিলেন বেশ কম বয়সে। ওঁর বাবা শৈল চক্রবর্তীও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইন্ডাস্ট্রির কোনও অভিনেতা ‘সন্দেশ’-এ কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন?

তপেনদা কাজ করেছিলেন খুব গোড়ার দিকে। ওঁর খেলা নিয়ে লেখাও রয়েছে। অনেকে কনট্রিবিউট করেছেন হয়তো, নিয়মিত কাজ করেছেন তা নয়। বেণুর প্রচুর ছবি বেরিয়েছে নিয়মিত, ছোট লেখাও বেরিয়েছে। পুজোসংখ্যায় কালারে ভালো যাবে সেই স্পেশাল জিনিসগুলোই রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ, বেণুর ছবি সাদা-কালোয় নয়, কালারে ছাপাই ভালো (হাসি)।

ধারাবাহিক সিরিজ অনেক বেরিয়েছে। ফেলুদা-শঙ্কু ছাড়াও তো বিভিন্ন চরিত্র আমরা ‘সন্দেশ’ থেকে পেয়েছি। একটা সময়ে পরে কি আর নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি চরিত্র আর উঠে আসেনি বা লেখেননি?

সেরকম নিয়মিত মনে পড়ছে না, বাবার লেখা ছাড়া। সুনীলবাবুর (গঙ্গোপাধ্যায়) ‘কাকাবাবু’র একটা কি দুটো গল্প বেরিয়েছিল। তাছাড়া তেমন নয়। কমিকস-এ একটু-আধটু বেরিয়েছে।

মনে রাখার মতো ঘটনা?

আসলে এখন ভাবলে খুব অবাক লাগে যে, বাবা কতটা সময় দিয়েছেন ‘সন্দেশ’-কে। ভুলে গেলে চলবে না, তখন ছবির কাজ চলছে। এদিকে একটা পয়েন্টে ‘দেশ’, ‘আনন্দমেলা’ শুরু হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, লেখা দিলেই তো হল না। তারপর ছবি আঁকতে হবে। প্রুফ-ও দেখতে হত বাবাকে। প্লাস ‘সন্দেশ’-এর জন্য প্রতি মাসে গল্প কারেকশন ইত্যাদিও থাকত। এটা ইনোরমাস কাজ-ই বলব। জানি না কীভাবে পারতেন। টাইম ম্যানেজমেন্ট এত ভালো জানতেন, তাই উনি করতে পেরেছিলেন। আমরা তো দিশেহারা হয়ে যাই। অন্যান্য কাজ সত্ত্বেও উনি এখানে কী করে এতটা সময় দিয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্য লাগে। আর তখন কাজটা অত সহজ ছিল না। কম্পিউটার নেই, কিছু নেই, পুরো লে আউট হাতে করতে হত। ফেলুদার ক্ষেত্রে ঠিক আছে, বাবা নিজে যেসব জায়গায় গিয়েছেন ফেলুদাকেও সেসব জায়গায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু শঙ্কুর অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু উনি যাননি। শঙ্কুর লেখার ক্ষেত্রে অনেক লাইব্রেরিতে যেতে হত, আর এনসাইক্লোপিডিয়া তো ছিলই। আর প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিল বাবার সারা পৃথিবী জুড়ে। হয়তো শঙ্কুকে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠাচ্ছেন। সেখানকার বন্ধুকে চিঠি লিখতেন, যে– তুমি ডিটেল পাঠাও। সেখানকার ছবি, পোস্টকার্ড, স্ট্রিট ম্যাপ ইত্যাদি। অথচ গল্পগুলো পড়লে মনে হবে উনি ওখানে গেছেন (হাসি)। তখন তো এত দ্রুত কিছু হত না। চিঠি লিখতে হত। চিঠি বিদেশে যাবে। বন্ধুরা জোগাড়যন্ত্র করবে তবে চিঠি এদিক আসবে। হয়তো বিশাল প্যাকেট-ই এল। এদিকে ততদিন বাবার গল্প কিন্তু থেমে আছে। ওসব এলে আবার শুরু হবে লেখা (হাসি)।

বিভিন্ন ধরনের ছোট গল্পগুলো কি সিরিজ লেখার মাঝেই লিখতেন উনি?

সব ওর মধ্যেই লিখতেন। যখন জনপ্রিয়তা শুরু হল, বুঝতে পারলেন ছবি দেখে যত না চিঠি-ফোন আসছে, গল্প পড়ে তার চেয়ে বেশি আসছে। তখন নরমাল সংখ্যার জন্যও ওঁকে লিখতে হত। কারণ তাহলে বিক্রি বেশি হবে। উনি লিখতেন অসম্ভব দ্রুত। গল্প লিখতেন এক থেকে দুই দিনে। প্লট এসে গেলে ননস্টপ লেখা চলত। মাকে বলতে হত, চান করবে না? খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত লেখার ফলে রাইটার্স ক্র্যাম্প হত মাঝে মাঝে। অনেক সময় একটা ড্রাফ্ট লেখার পর ফেয়ার করতেন। যেটা প্রেসে যাবে। আমি ড্রাফ্টটা মোটামুটি পড়তে পারতাম, কাটাকুটির মধ্যেও। সেটা একটা বয়সের পরে। অনেক সময় আমি বলতাম, ‘তোমার হাতের সমস্যা আছে, ফেয়ারটা আমি করে দিই।’ উনি বলতেন– ‘না, ফেয়ারের সময় যদি আমি চেঞ্জ করি। সেটা তো তুমি করতে পারবে না।’ আর যখন লিখতেন একদম একা। ছবি পরে আঁকতেন। রবিবার আড্ডা হত, বাড়িতে অনেকে আসতেন। উনি কিন্তু স্কেচ করতে করতে আড্ডা দিতেন। লোকজন চলে গেলে ইংকিং করতেন। সময় এতটুকু নষ্ট করতেন না (হাসি)।

কভারের ছবি: ব্রতীন কুণ্ডু

কভার ডিজাইন: সোমোশ্রী দাস

…আরও পড়ুন…

রিক বাগদির সাক্ষাৎকার: চালাক পৃথিবীকে হারিয়ে জিতে গেল যে বোকা ছেলেটা, সে বলছে…

শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: থিয়েটার আর বেঁচে থাকার মধ্যে খুব একটা দূরত্ব নেই

পূর্ণদাস বাউলের সাক্ষাৎকার: আমিই বাউলকে ধ্বংস করেছি, আমাকে আবার ফিরতে হবে বাউলকে বাঁচাতে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved