রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধ শতবর্ষে সা রে গা মা থেকে বেরিয়েছিল ‘রবিপ্রণাম’/ রবীন্দ্রসংগীতের ধারা: ১৯০৪ থেকে ২০০৯। বিমলদা খুবই যত্ন করে এই সিনেমা ও সংগীতের পণ্য দু’টি সাজিয়ে রেখেছিলেন। আদিপর্বের শিল্পী যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন কৃষ্ণকামিনী, সত্যভূষণ গুপ্ত, মিস আঙ্গুরবালা, পূর্ণকুমারী দাসী, আশ্চর্যময়ী দাসীর গান শোনা যাবে এও কি কম কথা। শোনার ইতিহাসের সঙ্গে বিমলদা একাত্মবোধ করতেন। রেকর্ডের খাপের ওপরে আঁকা ছবি ও অলংকরণ কানে শোনার গানে প্রবেশের আগে চোখে আর মনে দেখার জগৎ তৈরি করত। বিমলদা সেই দেখা-শোনার জগতের স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে থাকতেন, নিজের মতো।

প্রচ্ছদের চিত্রঋণ: রাহুল সেন

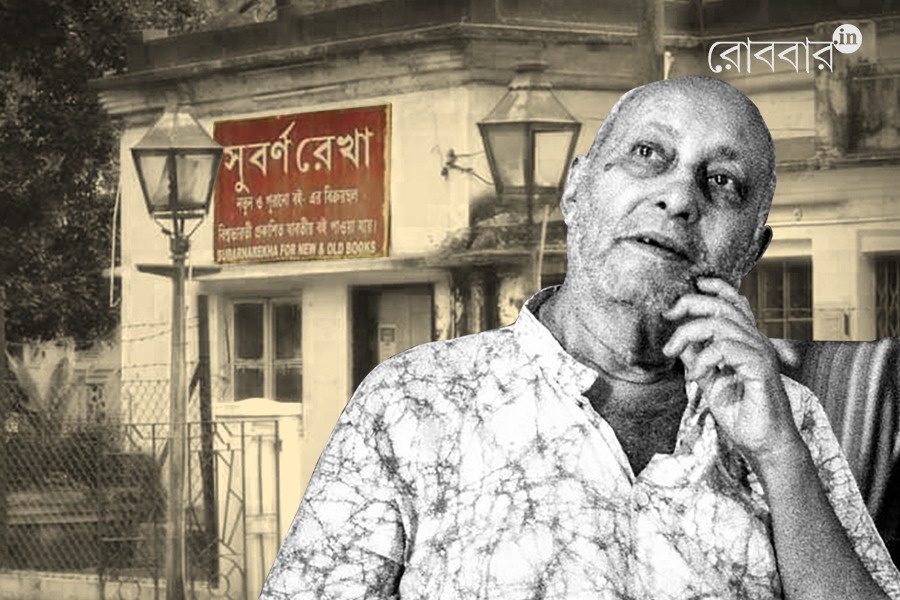

শান্তিনিকেতনের ভিতর-বাহির খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, অনিবার্য ও স্বাভাবিক সেই ঘটনা। বছর ১৬ আগে যখন কর্মসূত্রে এসেছিলাম তখন নব্য-উদার অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগলেও এমন শনশন করে হাওয়া-মোরগ ঘুরছিল না। কয়েকটি জায়গায় পুরনো শান্তিনিকেতন থমকে ছিল। তারই একটি সুবর্ণরেখা– বইয়ের দোকান।

ইন্দ্রনাথ মজুমদার অর্থাৎ ইন্দ্রদার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল আগেই। আমার মাস্টারমশাই গৌতম ভদ্র আমাকে ইন্দ্রদার শরণে এনেছিলেন। গবেষণা করছি তখন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক। কাজ করছিলাম বাংলা বিদ্যাচর্চার ইতিহাস নিয়ে। নানা সাহিত্য সম্মিলনের রিপোর্ট দেখতে হত। সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হত। সেই সমস্ত পুস্তিকা, অনুষ্ঠান সূচি ইন্দ্রদা দিতেন। আমি ইন্দ্রদার আনুকূল্যে আমার নথিখানা গড়ে তুলতাম। শান্তিনিকেতনে কর্মসূত্রে এসে কলকাতার পরিচয় ঝালিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি। সস্নেহ-সমাদরে ইন্দ্রদা তাঁর সুবর্ণরেখায় অন্যদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ‘এখানে বাংলা বিভাগে পড়াতে এসেছে, গৌতমের ছাত্র।’

ইন্দ্রদার জীবৎকালে শান্তিনিকেতনের সুবর্ণরেখার ভিতরটি ছিল ছিমছাম। তখনও শান্তিনিকেতনে সর্বার্থেই এমন আলোর ঝলকানি এসে লাগেনি। আলো কম ছিল বলে সন্ধেবেলার নিভৃতির স্বাদ-গন্ধ ছিল অটুট। সুবর্ণরেখার বাইরে মোড়ায় বসে যাঁরা আড্ডা দিতেন তাঁরা সরব ছিলেন কিন্তু কেউই সান্ধ্য-নিভৃতিকে খান-খান করে দেওয়ার মতো উচ্চকিত ছিলেন না। সুবর্ণরেখায় ভিতরে ও বাহিরে আমার আলাপ হয়েছিল বিমলদার সঙ্গে। ভিতরে সোজা ঢুকে কাউন্টার। কাউন্টারের পিছনে-সামনে সাজানো থাকত বিশেষ রুচিসম্পন্ন গান আর চলচ্চিত্রের সিডি-ডিভিডি। বিমলদা ছিলেন সেগুলির রসদদার।

ইন্দ্রদা পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবি, বিমলদা পরতেন শার্ট-প্যান্ট। ইন্দ্রদা চেনাতেন বই আর বিমলদা দেখাতেন রেকর্ড। একজন অক্ষরের, অপরজন দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমের। সুবর্ণরেখাতেই শান্তিনিকেতন ফিল্ম ক্লাব ‘বীক্ষণ’-এর কর্ণধার সুজিতদার নিত্য যাতায়াত। ঋত্বিক আর সত্যজিতের ছবি তখনও এভাবে এখনকার মতো দেখার উপায় ছিল না। বিমলদা ঋত্বিক আর সত্যজিতের ছবির পসরা সাজিয়ে রাখতেন, আর রাখতেন সুচিত্রা-কণিকার রেকর্ড ও সিডি।

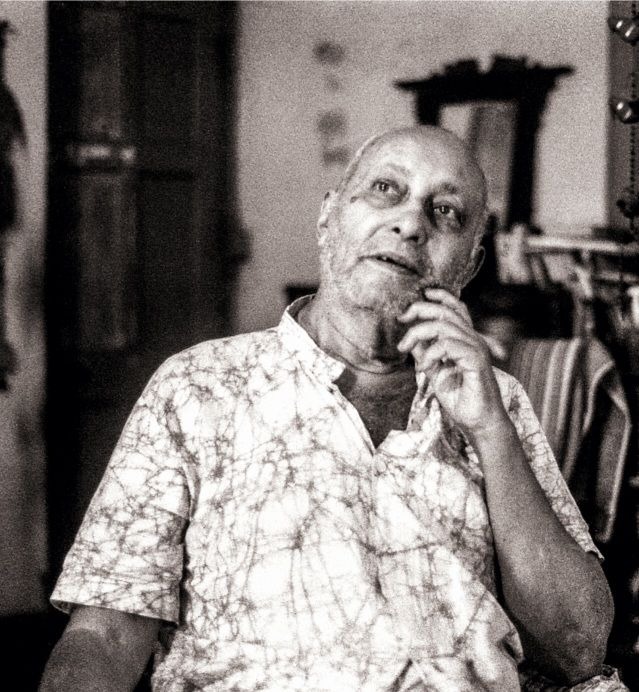

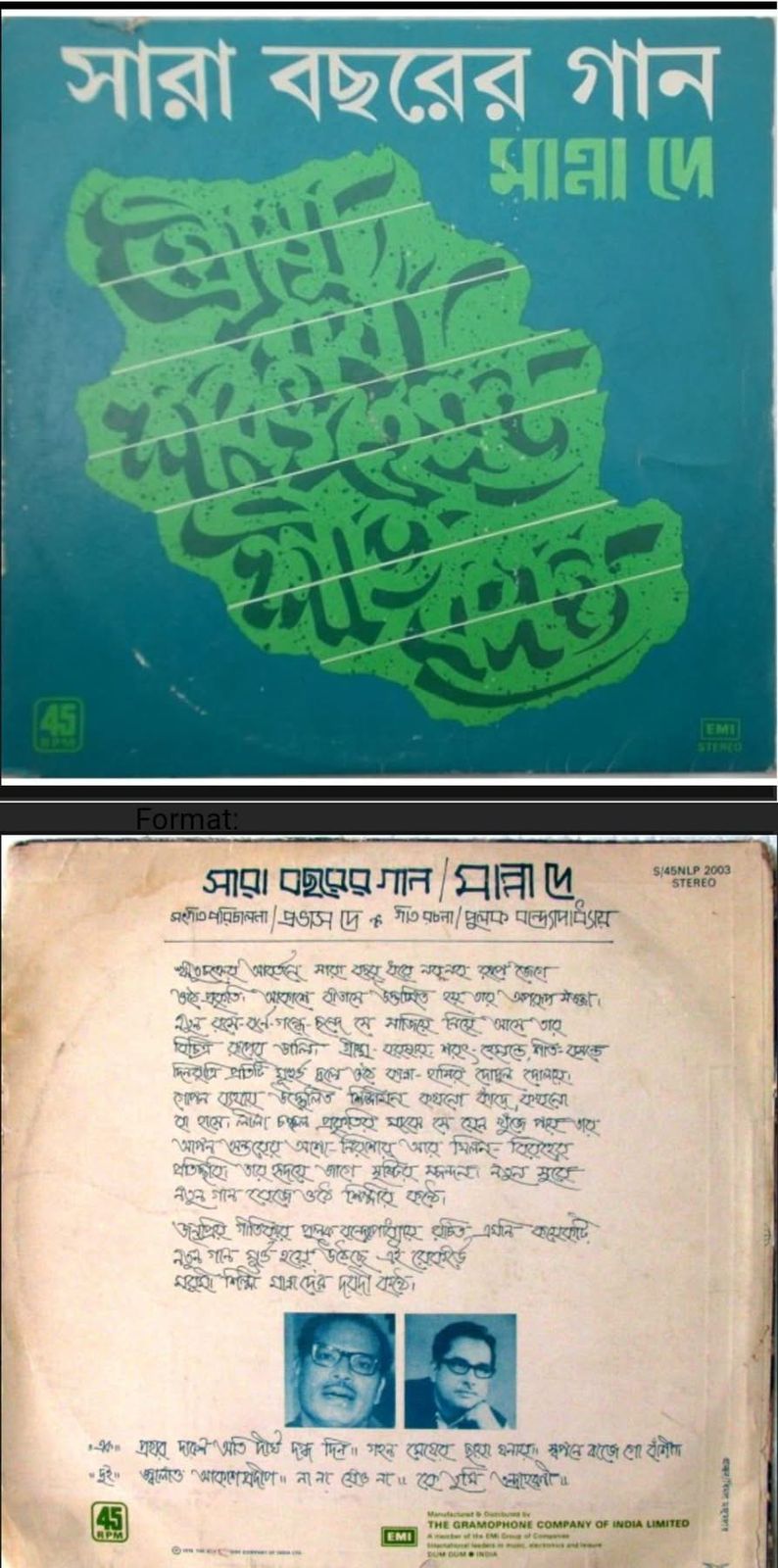

রেকর্ড প্লেয়ারে গান শোনার আভিজাত্য যাঁরা বজায় রেখেছিলেন তাঁরা বিমলদার কাছে আসতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল ‘টেগোর স্টোরিজ অন ফিল্ম’। তাতে ছিল ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘তিন কন্যা’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘চার অধ্যায়’ (কুমার সাহানি), ‘নটীর পূজা’ আর সত্যজিতের করা রবীন্দ্রনাথের ওপর তথ্যচিত্র। তখন পাড়ার আনাচে-কানাচে, পানের দোকানে ২০-৩০ টাকায় পাইরেটেড সিডির বেচা-কেনা চলছে। ভালো ছবি ভালোভাবে দেখার রুচি হারিয়ে যাচ্ছে। বিমলদা এইচএমভি-র রেকর্ডের জগতের সঙ্গে যুক্ত। কীভাবে মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারগুলিতে গান শোনার সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল, তা জানতেন। সেই গান শোনার সংস্কৃতিতে রেকর্ড থেকে ক্যাসেট ও তারপর সিডি ডিভিডি পর্ব পর্যন্ত বিমলদার দেখা-শোনা। রেকর্ডের জগতের মানুষ, যৌবন অতিক্রান্ত সময়ে সিডি-ডিভিডির সঙ্গে ঘর করতেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষে ‘সা রে গা মা’ থেকে বেরিয়েছিল ‘রবিপ্রণাম’/ রবীন্দ্রসংগীতের ধারা: ১৯০৪ থেকে ২০০৯। বিমলদা খুবই যত্ন করে এই সিনেমা ও সংগীতের পণ্য দু’টি সাজিয়ে রেখেছিলেন। আদিপর্বের শিল্পী যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন কৃষ্ণকামিনী, সত্যভূষণ গুপ্ত, মিস আঙ্গুরবালা, পূর্ণকুমারী দাসী, আশ্চর্যময়ী দাসীর গান শোনা যাবে– এও কি কম কথা! শোনার ইতিহাসের সঙ্গে বিমলদা একাত্মবোধ করতেন। রেকর্ডের খাপের ওপরে আঁকা ছবি ও অলংকরণ কানে শোনার গানে প্রবেশের আগে চোখে আর মনে দেখার জগৎ তৈরি করত। বিমলদা সেই দেখা-শোনার জগতের স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে থাকতেন, নিজের মতো। ইন্দ্রদার প্রকাশনা সুবর্ণরেখা থেকে যে বই প্রকাশ পেত, তার কয়েকটির প্রচ্ছদে তাঁর তুলির টান আছে, নিজের সম্বন্ধে অবশ্য নতুনদের কিছুই বলতেন না। ফলে তিনি কে, তা অনেকের কাছেই অজানা। শুধু চাইতেন ভালো গান শোনা আর ভালো ছবি দেখার টান বাঙালির মনে থাকুক, বাঙালি ভালো বই পড়ুক। এই ভালোর মধ্যে আর্ট আর পপুলারের লড়াই লাগানোর পাত্র তিনি ছিলেন না, তবে যতই আপেক্ষিক হোক না কেন ভালোর একটা সংজ্ঞা তাঁর মনে ছিল। এই ভালোর বোধ থেকেই ইন্দ্রদা আর বিমলদা দোকানটি সাজিয়ে ছিলেন।

সুবর্ণরেখার ইন্দ্রদাকে সকলেই একডাকে চিনতেন, সেই তুলনায় বিমলদার পরিচিতি কী আর! কিন্তু দাদা ইন্দ্রনাথের ওপর আলো এসে পড়ত বলে বিমলদা ক্ষুণ্ণ হতেন না। বরং চাইতেন ইন্দ্রদার কথা লোকের কাছে পৌঁছে যাক। ইন্দ্রদার জীবনের বর্ণময় কাহিনি ও এতোল-বেতোলের টান অনেকেই অনুভব করতেন। বিমলদা চাইতেন এর বাইরে ইন্দ্রদার কাজ, যা ঘাতসহ ও সামাজিক, তা সকলে জানুক। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে ইন্দ্রদার বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষক ইন্দ্রদার কাছে আসতেন। বিমলদার ইচ্ছে এই কথাগুলি প্রকাশ পাক। ইন্দ্রদা এই সব বিষয়ে খুবই উদাসীন, বলতে চাইতেন না। বিমলদা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বিমলদার উসকানিতেই ইন্দ্রদার কাছে শোনা বিনয় ঘোষের কথা। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিলে বিনয় ঘোষ ইন্দ্রদার সাহায্য নিতেন। ইন্দ্রদার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস লেখার জন্য বিনয় ঘোষ প্রস্তুতি নিতেন, এছাড়া গ্রন্থাগার তো ছিলই। বই প্রকাশ পাওয়ার পর বিনয় ঘোষ সেই বইয়ের কাজে ইন্দ্রদার কাছ থেকে যে নথিপত্র, গ্রন্থ কিনে ব্যবহার করেছিলেন তা আবার ইন্দ্রদাকেই বিক্রি করে দিতেন। পরের বইতে হাত দেবেন, আগের বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সাজিয়ে রাখার পাত্র তিনি নন। ইন্দ্রদা বলছেন, বিমলদা হাসছেন। বিমলদার পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রবল, সামাজিক মতামত স্পষ্ট। দাদার কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের গভীরভাবে লক্ষ করতেন। অম্লান দত্ত সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

সাংসারিক কাজে ইন্দ্রদার তেমন মতি ছিল না। সে কাজে বউদির ভরসা ছিলেন বিমলদা। সাইকেলে চেপে মাথায় টুপি পরে নিয়মিত বাজারে যাওয়া ছিল বিমলদার কাজ। খাদ্যরুচিতে বিলাসী ও মাংসমুখী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার পর একবার সকুণ্ঠ বিনয়ে ইন্দ্রদা, বিমলদা আর সুজিতদাকে দ্বিপ্রাহরিক আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বিমলদা বললেন, ‘কী খাওয়াবে হে লেদার না ফেদার? ফেদার হলে কিন্তু আমি নেই। ফেদার আজকাল খাওয়া যায় না।’ প্রথম ধাক্কায় কথাটা বুঝতে না পারলেও পর-মুহূর্তে বুঝতে পারলাম। লেদার মানে পাঁঠা আর ফেদার মানে মুরগি। মুরগির মাংস বিমলদা খেতে নারাজ। খিদিরপুর কলেজে আমার প্রথম চাকরি, সুস্বাদু পাঁঠার মাংসের জগতের সঙ্গে আমার সুপরিচয় ছিল। ব্রহ্ম অবয়বহীন বলে ব্রাহ্মরা মাংস ভোজনের সুখ থেকে বঞ্চিত, এ-জাতীয় পলিটিক্যালি ভুল-ভাল রসিকতা মেলার মাঠে আশে-পাশে তখন চালু। শ্যামবাটীতে একটি দোকানে ভালো পাঁঠার মাংস পাওয়া যেত, তাছাড়া বোলপুরে কোথায় পাঁঠার মাংস ভালো পাওয়া যায় আমাকে সে-বিষয়ে জ্ঞানবান করেছিলেন আমার আরেক মাস্টারমশাই স্বপন মজুমদার, তখন স্বপনদা রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ। সুতরাং শীতসাহসিক দ্বিপ্রহরে ইন্দ্রদা-বিমলদা-সুজিতদা সুবর্ণরেখার তিন বর্ণময় প্রাজ্ঞজনকে লেদার-ভক্ষণ করিয়ে প্রীত করতে পেরেছিলাম।

ইন্দ্রদা চলে যাওয়ার পর সুবর্ণরেখার সজ্জা ও চরিত্র বদলে যায়। বিমলদা সুবর্ণরেখা-হারা হলেন। ইন্দ্রদার আমলের কর্মী মেঘদূতদাও রইলেন না। প্রজন্মান্তর ঘটল। বিমলদার সঙ্গে যোগাযোগও কমল। যাতায়াতের পথে সকালে অনেক সময় দেখা হত। সাইকেল চালিয়ে জিনিস কিনতে যাচ্ছেন। শান্তিনিকেতনের ওপর আলো এসে পড়ল। পর্যটকদের আলো। সুবর্ণরেখার ভেতরের লাবণ্যময় ছিমছাম চেহারাটা হারিয়ে গেল। বাইরের আড্ডাও উঠে গেল। পুরনো সুবর্ণ-নাগরিকদের মধ্যে সুজিতদা সুখে-দুঃখে আরও বেশ কিছুদিন প্রজন্মান্তরের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে তাঁর হিতবাদী কাণ্ডজ্ঞানের জন্যই। ক্রমশই বিমলদা অন্তরালে চলে গেলেন, ইন্দ্রদার সহচর হিসেবে এই বই-বিপণিতে দেখা-শোনার যে জগৎটির স্মৃতি নিয়ে তিনি ছিলেন, তার চরিত্র বদলাচ্ছে বুঝতে পারছিলেন। ক্রমশ তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হচ্ছিল, এক আলো প্রবল হলে অন্য আলো ক্রমশ কমে আসে। সুবর্ণরেখার সংস্কৃতি ক্রমশই স্মৃতি, ইন্দ্রদা-সুজিতদার পর বিমলদাও চলে গেলেন।

…………………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন বিশ্বজিৎ রায়-এর অন্যান্য লেখা

…………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved