মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, ওরফে সকলের ‘চাঁদদা’র কাছে পৌঁছেছিল রোববার.ইন। অনুরোধ ছিল এই যে, পুরনো কলকাতার আড্ডা ও তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের নিয়ে একটি সিরিজ যদি তিনি লেখেন। একদিন, তাঁর আশ্চর্য পুরনো ঘোরানো সিঁড়ির বাড়িতে এই লেখার ব্যাপারে ছোট একটি আড্ডাও হয়েছিল, যে-আড্ডার কথায় প্রসঙ্গেক্রমে এসে পড়েছিলেন কমলকুমার, সন্দীপনরাও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই একটি মাত্র লেখাই আমাদের শেষ সম্বল হয়ে রইল অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর। কলকাতার আড্ডা তার জৌলুস হারাল। আজ ইদের দিন, চাঁদের দিন– সে উপলক্ষে সকলের ‘চাঁদদা’– অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর অপ্রকাশিত লেখাটি প্রকাশিত হল রোববার.ইন-এ।

ফন্দিবাজ ও ফাঁকিবাজদের সপক্ষে কিছু বলার থাকতে পারে না; আর রকবাজরা যে-দুষ্টুটিকে নোংরা ভাষায় ‘মাগিবাজ’ বলে দাগিয়ে দেয়– সে যে হাড়বজ্জাত, মা-বোন নিয়ে বাস করি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝি বই কি! তাহলেই ভেবে দেখুন ফারসি ‘বাজ’ প্রত্যয়টির কত না সংসর্গ দোষ। বক্তব্যটি মেনে নিলে, আড্ডাবাজটি যে পুরোপুরি ছাড় পাবে, নির্বিচারে, তা-ও কি হয়?

এক্ষেত্রে একটা ভাবার কথা থেকে গেল অবশ্য। অচ্ছুৎ বলে চিহ্নিত করে ধোপা-নাপিত বন্ধ করলে কিন্তু আড্ডাবাজটির চলবে না। সৎসঙ্গ জুটিয়ে আড্ডা না মারলে সে-বেচারা আড্ডাবাজ হয়ে উঠবে কী করে– বিসমিল্লায় গলদ বলে কথা আছে না? তাই যাক প্রাণ যাক মান, যে-করেই হোক আড্ডা তাকে মারতে হচ্ছেই হচ্ছে।

এই প্রাক-শর্তটিকে স্বীকৃতি দিয়েই তাহলে শুরু করা যাক।

এটা জানা কথা, আড্ডা মারা শুরু হয় ইশকুল জীবনের শেষদিকে। সেটাই তো হওয়ার কথা। তা তখন রূপ নেয় বিমুগ্ধ চিত্তে গোষ্ঠী আস্বাদনে– স্থায়ী ঠিকানা বঞ্চিত, তাই চলমান, আজ এখানে তো কাল সেখানে। পরের ধাপে মহাবিদ্যালয়; নওজোয়ানটিকে প্রদত্ত আর্থিক বরাদ্দে যুক্ত হয়, কারও কারও ক্ষেত্রে অন্তত, দু’-একটি কচিকাঁচা পড়ানো বাবদ মাসিক উপরি রোজগার; এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ফাউ হিসেবে জানলার ফাঁক দিয়ে মাঝেমধ্যে দেখা দেয় কচিকাঁচার দিদিটির সোহাগ-ঢালা চাঁদমুখ; জন্ম নেয় ভবিষ্য-সম্ভাবনার বীজ। সাঁঝের জমায়েতে বান্ধব-কপোল-কল্পিত অনুদানে পুষ্ট আলোড়নটুকুর জাবর কাটতে মন্দ লাগে না।

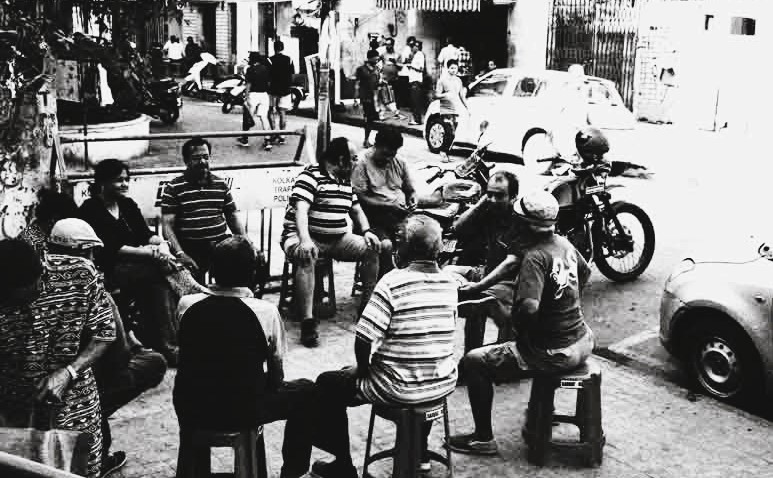

ততদিনে অবশ্য বসা শুরু হয়েছে এ-পাড়া ও-পাড়ার চায়ের দোকানে; উপরের থাকে, অনিয়মিতভাবে হলেও, কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে– আঁতেল হয়ে ওঠবার শাস্ত্রবিহিত মার্গ বলতে তো ওটাই তখন। নীচের থাকে, স্থানমাহাত্ম্য অর্জন করে ভিন্ন ভিন্ন জমায়েতের নামও হয়ে উঠেছে ‘ভারতীর ঠেক’ অথবা ‘নিরালার আড্ডা’ অথবা সাদামাটা কালীবাবুর চায়ের দোকানের জমায়েত। এর বাইরে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন পাড়াতুতো পরিচিতি– একটি যদি হয় গোলপার্কের আড্ডা, তো অপরটি সতীশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত গোবিন্দ না কার যেন মিষ্টির দোকান-লাগোয়া চত্বরটির। সংখ্যাতীত আরও কত না! এর মধ্যেও কথা আছে। গোলপার্ক যেহেতু গোলাকার, তাই চক্রবৎ, তার ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখ বরাবর নজর দিলে চোখে পড়বে শিষ্ট-দুষ্টের পুঞ্জ পুঞ্জ জটলা। এদের একটিতে যদি ভিড় জমায় পড়াশোনায় তাক-লাগানো তুখোড় ছাত্র; অন্য একটিতে দেখা দেবে চালা-না-গজানো বাউন্ডুলেরা– ঘর-জ্বালানো হলেও যারা তখনও পর্যন্ত মোটের ওপর পর-ভোলানো।

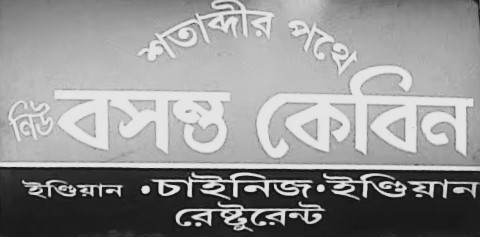

যে-যুগের কথা নিজ অভিজ্ঞতা-জারিত স্মৃতি থেকে লিখছি, তখনও প্রচ্ছন্ন নীতি-পুলিসের ফতোয়া মোতাবেক পাড়া-বেপাড়ার এসব আড্ডা ছিল মূলত স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত– মূলত নয়, সার্বিকভাবে। পাড়ার আড্ডাতে তো বটেই, এমনকি ভদ্র পাড়ার সুমার্জিত রুচির চায়ের দোকানেও যোগ দিয়ে সোমত্থ বয়সের মেয়েদের খোশগল্পে মাততে খুব একটা দেখা যেত না, তাদের দিদি-বউদিদের তো নয়ই। ব্যতিক্রম ছিল– এক, কফিহাউস, এবং দুই, কিছুটা হয়তো হেঁদো-সংলগ্ন বসন্ত কেবিন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা সম্ভবত ঘটেছিল অনুসৃত সহ-শিক্ষার আদর্শে দীক্ষিত স্কটিশচার্চ কলেজের সুবাদে। দু’টি ক্ষেত্রেই অবশ্য লিঙ্গ-বিভাজিত আড্ডা যেমন ছিল, সেটাই বেশি– তেমনই ছিল সহ-শিক্ষার গড়ন বৈশিষ্ট্য মেনে যাদের বলা চলতে পারে ‘সহ-আড্ডা’।

আরও পিছিয়ে, পিতৃদেবের প্রসঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের মিশিবাবাদের দেবীমাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে তাঁদের বোধ করি ‘দেবী’ বলে সম্বোধন করার চল ছিল, জানি না; এটা জানি, কলেজে আবির্ভূতা এসব মহামানবী অধ্যাপকদের কদমে কদম মিলিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন; এবং ক্লাসান্তে নিষ্ক্রান্ত যে হতেন, তা ওই রীতির ব্যত্যয় না-ঘটিয়ে। সহআড্ডা– সে-সম্ভাবনা কোথায় তখন?

এগোনোর আগে একটা খটকা চুকিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ‘আড্ডা’ শব্দটির তাৎপর্য নির্ণয় তার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগস্থল হিসেবে ‘আড্ডা-মারার দল’ পদজোটটি প্রসঙ্গে। হায়, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ পণ্ডিত হরিচরণ দেখছি লিখেছেন– ‘অকর্ম্মন্য বকাটের দল’। প্রশ্ন হল: এই যে নানা বয়সের এত মানুষ, গৃহে গৃহলক্ষ্মীরাও নিশ্চিত– আড্ডা মারেন, অকুতোভয়ে মেরে এসেছেন; তা, তারা সবাই ‘অকর্ম্মণ্য’ ও ‘বকাটে’– এতটাই? গোষ্ঠীমুগ্ধতা সম্পর্কে অকুণ্ঠিত বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশ কি প্রকটভাবে উগ্র ঠেকছে না? তা যদি হয়ও, ভেবে দেখুন, তার দায় কিন্তু কোনওমতেই ওই মহান অভিধান-প্রণেতার ওপর বর্তায় না। ভাষাদেশ ঝেঁপে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেরা ভাষা-সাধকটি তো ছিলেন তাৎপর্যের একজন তন্নিষ্ঠ সংগ্রাহক; বঙ্গভাষার নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বোত্তম। অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা-সূচক কোনও রায় পাঠিকা-পাঠকের ওপর চাপানোর কথা তো নয় তাঁর– না, চাপানওনি তিনি। তার মানে হল: এ-ব্যাপারে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশে এত যে ঘটাপটা, তাঁর নিজের আবেগ-অনুভূতি নিরপেক্ষভাবে, সংগ্রহ সূত্রে তার উত্থানভূমি ওই ভাষায় যারা নিজেদের ব্যক্ত করে সেই জনগোষ্ঠীর একাংশ।

এত নিন্দামন্দ সত্ত্বেও আড্ডায় মাতে কিন্তু আড্ডানিষ্ঠ পাপিষ্ঠরা। তাদের প্রতি আনুগত্য থেকেই প্রতিবেদনটি পেশ করা হচ্ছে। তবে মনে করিয়ে দিই, আবিশ্ব পরিব্যাপ্ত নিখিল আড্ডার সামান্য ধর্ম উদ্ঘাটন করার গুরুদায়িত্ব নয়, তা করছি নিরীহ একটি বিশ্বাস থেকে। প্রায় বছর নয়-দশ যাবৎ মৃত, নিদেন অর্ধমৃত, তবে বয়সে তখনই চল্লিশোর্ধ্ব, আমাদের নিরিবিলি আধবুড়ো আড্ডা-জীবনের চুম্বকটি পাঠিকা-পাঠকের মনে ধরলেও ধরতে পারে। আশা রাখি বিবেচিত উপলব্ধির এই বিনীত প্রকাশটি অসারগর্ভ নয়।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আড্ডা বসত এক চা-দোকানের পাট চুকিয়ে নানা কারণে অপর একটিতে। বাড়ির বাইরে প্রায়-নিয়মিত আড্ডাস্থলের শেষেরটি হল ‘সিমলাই কাফে’। রাসবিহারী মোড় থেকে বাড়ি যাবার পথে পড়ত দোকানটি; চালাত সিমলাই পরিবারের বড় ছেলে বরুণ, স্বশিক্ষিত চিত্রকর একজন। আঁকাআঁকির শিক্ষানবিশী পর্বেও, শুনেছিলাম, কিছুদিন নুলিয়া জীবনযাপন করেছিল; হারিয়ে যাবার আগে আঁকত মাছের ছবি। স্বতঃপ্রণোদিত সাগ্রহে জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলকাতা’ পত্রিকায় ওর ওপর লেখবার সময়ে, আড্ডার সদস্য ছোটগল্প লেখক অরূপরতন বসু ওকে উল্লেখ করেছিল ‘নুলিয়া বরুণ’ বলে। তবে পাড়ারই একজন জাঁদরেল শিল্পী ঘোড়া এঁকে যত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, ছোট-শিল্পী বরুণের ভাগ্যে তার ছিঁটেফোঁটাও জোটেনি। একজন দুর্মুখ ব্যক্তি বলেছিল, না-এঁকে মাছ বিক্রি করলে ওর বরাত খুলত।

চা-দোকানটিতে যে প্রাপ্যের চাইতে অনেকটা বেশি খাতির জুটত, তার কারণ আছে। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের স্বল্পশিক্ষিত সন্তান হয়েও বরুণের ভাই সাধন যে বড় সাহেবি কোম্পানিতে অপেক্ষাকৃত মোটা মাইনের চাকরি পেল, ফলে জোগানে চাঙ্গা হল পারিবারিক অর্থনীতি; তার পিছনে, নিজে বেকার, অনুঘটকের ভূমিকাটি পালন করেছিল আমাদেরই একজন। ফলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাও কি সঞ্চারিত হল না?

আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সবাই রেজকির দলে– কেউ সিকি, তো কেউ আধুলি। অথচ এটাও তো সত্য নিজ নিজ কক্ষ থেকে ছিটকে মাঝেমধ্যে কেউ কেউ আমাদের মধ্যে চলে আসত, যারা ‘মান্য’ কতদূর বলা গেল না, তবে সামাজিক পরিচিতি ও প্রভাবে ‘গণ্য’ তো বটেই। দু’-এক জনের পিতৃপরিচয় তো পাড়ার দোকানে রীতিমতো সাড়া ফেলে দেবার মতো। একদিন অরূপের সঙ্গে এসে আড্ডা মেরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন জ্যোতির্ময় দত্তের বন্ধু মোটের উপর জনপ্রিয় অর্ঘ্য সেন; অথবা আমার কাছে এল, টেনেহিঁচরে ধরে নিয়ে যাবার জন্যই অবশ্য– গণমাধ্যমের কল্যাণে সুপরিচিত পুলিসের এক বর্ণাঢ্য বড় কর্তা।

আমরা কি তবে স্বপ্নের সওদাগর, ভাগ্যের জট খুলবার ফুসমন্তর হাতে এসে পৌঁছলাম কোনও একটি দ্বারপ্রান্তে? নিজেদের চিনি, তাই তা যে না, জানতাম। এসবের বাইরে বড় একটি তাগিদ মনের কোণে ঘাঁটি গেড়েছিল। এক ভাঁড় চা ফুরোলে পান করা যেতে পারে দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয় ভাঁড়টি। কিন্তু চা-দোকানে কি পানীয় হিসেবে চা ফেলে মিলবে চা-তরের খোঁজ? সুনিশ্চিতভাবেই না। অবচেতন নাকি কী যেন মানুষকে তাড়া দিয়ে বেড়ায়। অন্তঃস্থলে অনুভূত সেই তাড়নাই কি আড্ডাবাজদের ঠেলে দিয়েছিল গৃহাভিমুখে?

এভাবেই মদীয় দীন ভবনে শুরু হল কিঞ্চিৎ মৌতাত-স্নিগ্ধ আড্ডার শুভ আয়োজন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved