টুসু গান মানভূমবাসীদের প্রাণের আরাম, আবহমানকালের যূথবদ্ধ সঙ্গীত। আপামর মানুষের অন্তর থেকে এই বৃন্দগান উচ্চারিত হয় সমষ্টির কণ্ঠে। টুসুকে ঘিরেই নতুন জোয়ার এল এই আন্দোলনে। টুসু গান নিষিদ্ধ করল বিহার সরকার। বিহার-সুরক্ষা আইনের দোহাই দিয়ে সরকার সেদিন বাঙালির মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তাদের প্রাণের গান! এর প্রতিবাদে মানভূমের শিকড়ের গান টুসুকে আঁকড়ে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে অতুলচন্দ্র ঘোষ শুরু করলেন ‘টুসু সত্যাগ্রহ’।

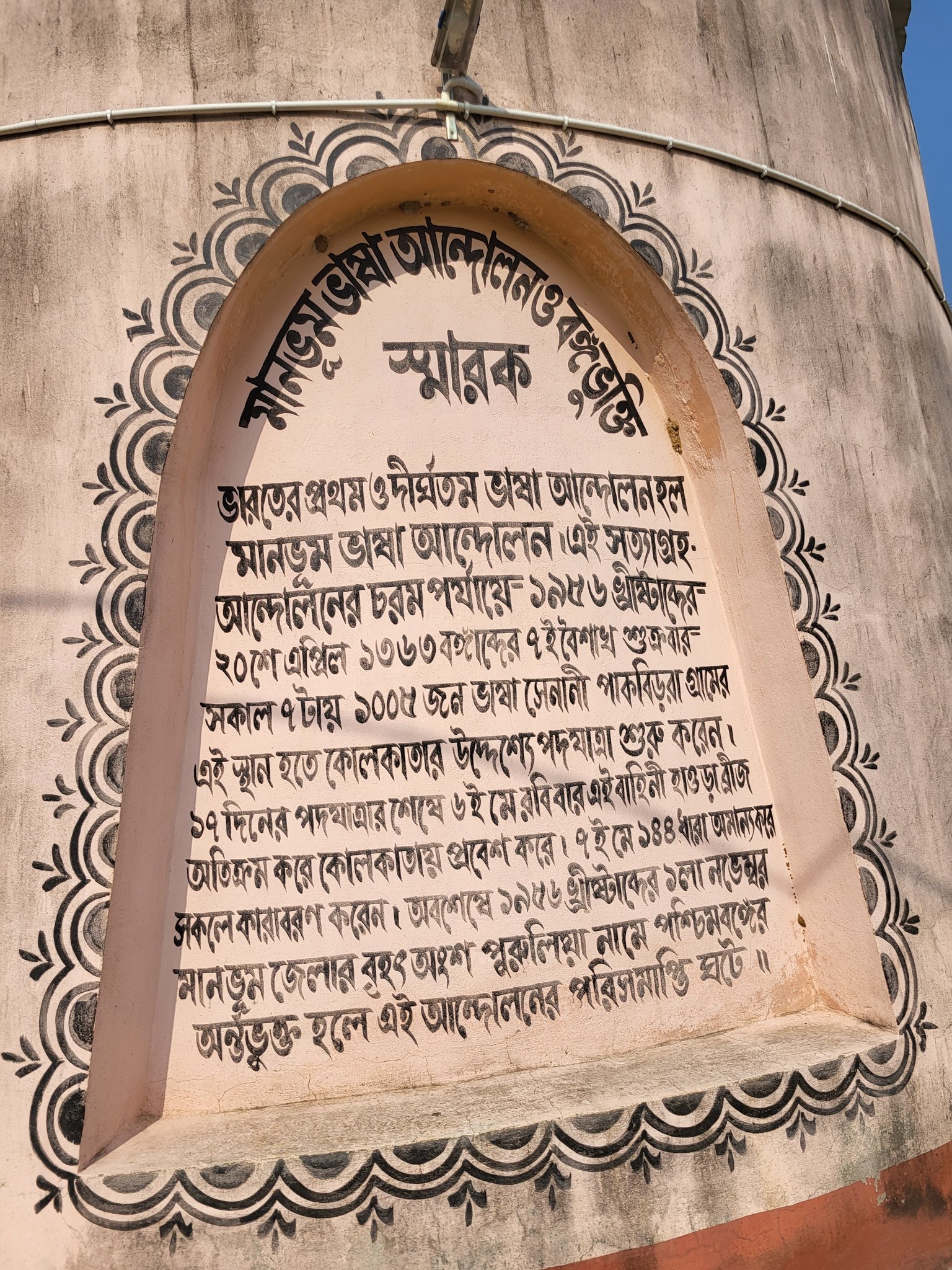

তারিখ ১ নভেম্বর, ১৯৫৬। সীমা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে লোকসভা, ‘সিলেক্ট কমিটি’ ও লাল ফিতের নানা জটিলতা পেরিয়ে ১৬টি থানা-এলাকা সহ ২৪০৭ বর্গ মাইল এলাকার ১১,৬৯,০৯৭ জন মানুষের বসতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয় নতুন পুরুলিয়া জেলা। নরেন্দ্রনাথ দেব ও রাধারানী দেবীর অবিস্মরণীয় কবিতায় উদ্ভাসিত হল সেই শুভক্ষণ–

বহু মানে আজ মানভূমে মোর,

এই শুভদিনে নিলাম বরি,

ধন্য হলেন জননী আবার

হারানো তনয় বক্ষে ধরি।

জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া

সন্তান তার আপন গেহে,

ছিন্ন অঙ্গে দেশমাতৃকা

দেখা দিল পুনঃ পূর্ণ দেহে।…

পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ভাষা-আন্দোলনের ফসল আজকের পুরুলিয়া। বঙ্গভুক্ত পুরুলিয়ার লাল মাটি বহু সত্যাগ্রহীর রক্ত, ঘামে ভেজা।

টুসুর মতো লোকগানকে হাতিয়ার করে মানভূম ভাষা আন্দোলন বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য মানভূমের বাঙালিদের দীর্ঘ আন্দোলন সম্পর্কে নীরব অনেক বাঙালি। অবহেলা না আত্মবিস্মরণ? এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন কি স্পর্শ করে না রাজ্যবাসীর হৃদয়? তাদের কি জানতে ইচ্ছে করে না কেমন ছিল মানভূমবাসীর সেই লড়াইয়ের ইতিহাস?

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি পায়। কর সংগ্রহের সুবিধার জন্য ছোটনাগপুরের জঙ্গল এলাকা বিভক্ত হয় কয়েকটি খণ্ডে। ১৮৩৩ সালে গঠিত মানভূম ছিল বিহারের ছোটনাগপুর ডিভিশনের অন্তর্গত। পুরুলিয়া তখন জেলা নয়। ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলার সদর মহকুমা হয় পুরুলিয়া। ১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গবিচ্ছেদ আসলে ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ-অসম-ত্রিপুরা নিয়ে একটি ভাগ; আর বাংলার বাকি অংশের সঙ্গে বিহার-ওড়িশা মিলিয়ে আর একটি ভাগ। ১৯১১ সালে অঞ্চল পুনর্বিন্যাসের সময় বিহার-ছোটনাগপুর ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত হল নতুন প্রদেশ। বিহার-ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হল মানভূম। বাংলা থেকে এই বিচ্ছিন্নতা মানভূমের বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তেমনি বিহারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সচ্চিদানন্দ সিংহ, দীপনারায়ণ সিংহ প্রমুখ প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাঁরা যৌথ বিবৃতিতে জানান, ‘The whole district of Manbhum and Pargana Dhalbhum District are Bengali Speaking and they should go to Bengal’। ১৯৩৫ সালে বিহারে জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠনের পর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে ‘মানভূম বিহারী সমিতি’ গঠিত হয়। এর বিপরীতে মানভূম জেলার ব্যারিস্টার পি আর দাস-এর নেতৃত্বে বাঙালিদের মধ্যে সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত হয় ‘মানভূম বাঙালি সমিতি’। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে মানভূমকে বিহারের অংশ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই কারণে ১৯৪৮ সালে সমস্ত বাঙালি অফিসারকে বদলি করা হয় মানভূম থেকে বিহারের বিভিন্ন জেলায়। বাঙালির মানভূমে তখন থেকেই শুরু হল একরকম ‘হিন্দি-সাম্রাজ্যবাদ’। একের পর এক বাংলা স্কুল পরিণত হতে থাকে হিন্দি স্কুলে। পোস্ট অফিস-সহ সমস্ত সরকারি দফতরে হিন্দি হয় বাধ্যতামূলক। ফরমান আসে, আদালতের সওয়াল-জবাব, চিঠিপত্র, জমির দলিল সব হবে হিন্দিতে। এর বিরুদ্ধেই মানভূমবাসীর ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিতে আন্দোলন। মানভূমের বাংলাভাষী মানুষজনকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে কংগ্রেসের জেলার শীর্ষ নেতারা জাতীয় স্তরের নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বাধ্য-বাধকতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কংগ্রেসে ভাঙন ধরে। ১৯৪৮ সালের ১৩ জুন পুঞ্চা থানার পাকবিড়রায় প্রায় দেড় হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে মানভূম জেলা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বীররাঘব আচারিয়া, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ভজহরি মাহাতো, অতুলচন্দ্র ঘোষ, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, সত্যকিঙ্কর মাহাতোর মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ গান্ধীবাদী নেতা। ১৪ জুন কংগ্রেস ভেঙে গঠিত হয় ‘লোকসেবক সংঘ’ নামে একটি পৃথক সংগঠন। সেই দলের সভাপতি হন অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং সম্পাদক বিভূতিভূষণ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬– এই আন্দোলন ছিল তীব্র। পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎচন্দ্র সেন এবং গুণেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। এই আন্দোলনের বীজ বপন হয় ৩০ এপ্রিল, বান্দোয়ানের জিতান গ্রামে মানভূম জেলা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম একটাই, ‘মানভূম বাংলা ভাষাভাষী’।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ দূর করার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে জনমত সংগ্রহ করা শুরু করে। মানভূমের মানুষের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য লোকসেবক সংঘ টুসুগানের মাধ্যমে বিহার সরকারের অত্যাচারের কাহিনি প্রচার করতে থাকে।

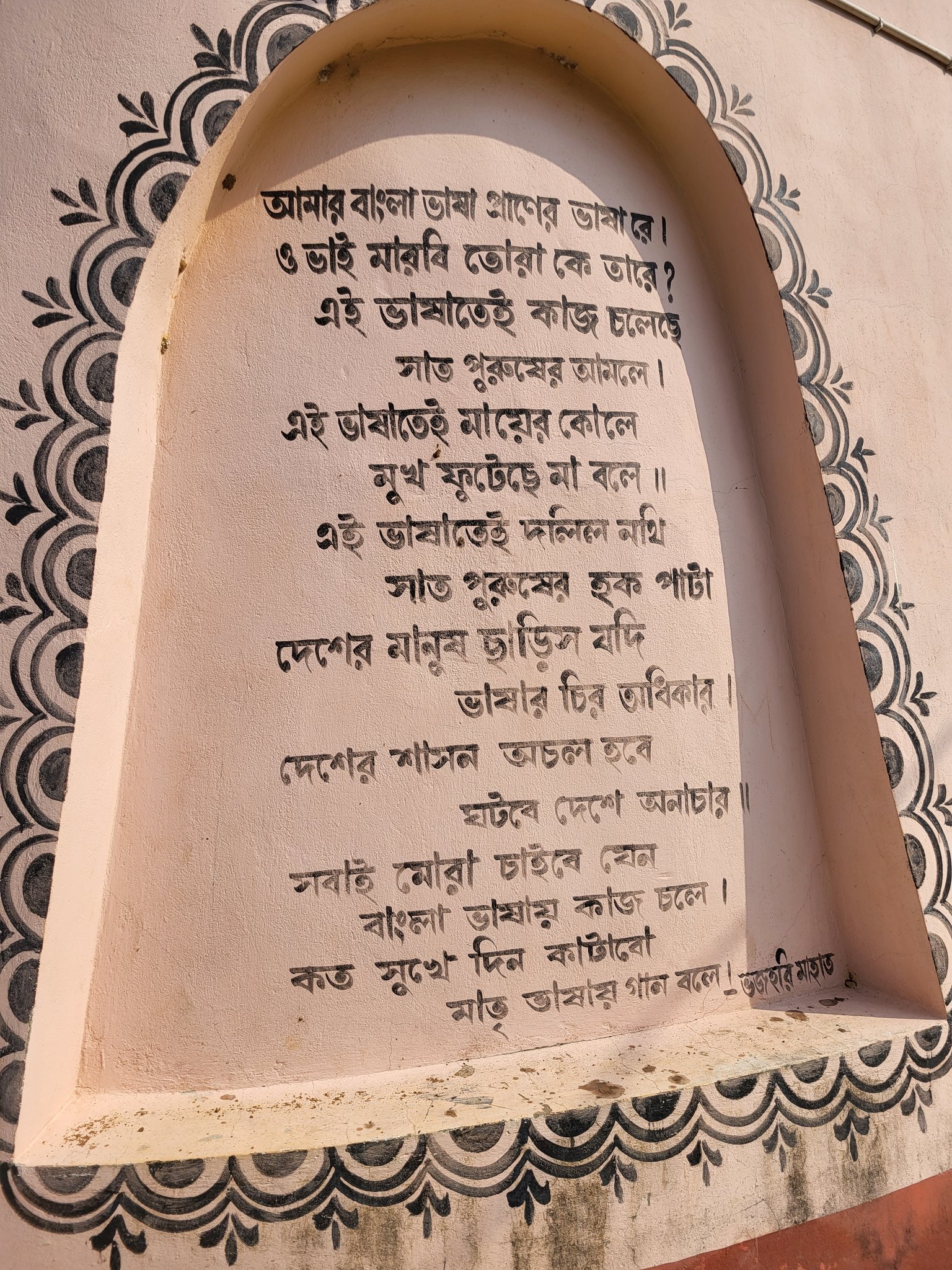

অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করেন ১৬ পাতার গানের সংকলন ‘টুসু গানে মানভূম’। এই ছোট্ট পুস্তিকা প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিল গোটা মানভূমে। অরুণচন্দ্রের লেখা এই টুসু গানটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল তৎকালীন মানভূমবাসীর মধ্যে–

আমার ভাষা প্রাণের ভাষারে

(এ ভাই) মারবি তোরা কে তারে

এই ভাষাতেই কাজ চলছে

সাত পুরুষের আমলে

এই ভাষাতেই মায়ের কোলে

মুখ ফুটেছে মা বলে।

এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড

এই ভাষাতেই চেক কাটা

এই ভাষাতেই দলিল নথি

সাত পুরুষের হক পাটা।

পুরুলিয়া জেলার প্রবীণ সাংবাদিক অসিত বসু লোকসেবক সংঘের নেতা অরুণচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁরা টুসু গানকে সত্যাগ্রহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন? অরুণচন্দ্র জানিয়েছিলেন, ১৯৫২ সালের নির্বাচনে গিরিশচন্দ্র মাহাতো ও তাঁর অনুগামীরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান গেয়ে দক্ষিণ মানভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার করে জয়লাভ করেন। তাই তাঁরা অনুধাবন করেন যদি মানভূমের জনগণের ভাষা ও গানের মাধ্যমে তাঁদের দাবিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে জনসমর্থন পাওয়া সহজ হবে। সেকারণে তাঁরা মানভূমের আপামর জনসাধারণের প্রাণের টুসু গানকেই হাতিয়ার করেন।

টুসু গান মানভূমবাসীদের প্রাণের আরাম, আবহমানকালের যূথবদ্ধ সঙ্গীত। আপামর মানুষের অন্তর থেকে এই বৃন্দগান উচ্চারিত হয় সমষ্টির কণ্ঠে। টুসুকে ঘিরেই নতুন জোয়ার এল এই আন্দোলনে। টুসু গান নিষিদ্ধ করল বিহার সরকার। বিহার-সুরক্ষা আইনের দোহাই দিয়ে সরকার সেদিন বাঙালির মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তাদের প্রাণের গান! এর প্রতিবাদে মানভূমের শিকড়ের গান টুসুকে আঁকড়ে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে অতুলচন্দ্র ঘোষ শুরু করলেন ‘টুসু সত্যাগ্রহ’। ‘টুসু সত্যাগ্রহ’ শুরু করার কারণ প্রসঙ্গে ‘Manbhum Tusu Satyagraha and Our Stand’ পুস্তিকায় বলা হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে মানভূমে BMPO আইনের নামে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং মিছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতির অধিকার বিহার প্রাদেশিক সরকার কেড়ে নিয়েছিল। ফলে মানভূমের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ BMPO নামক কালা আইনের দ্বারা বন্ধ করা হয়। সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাত দেখানো হয়।

টুসু গানের ভিতর দিয়ে জেগে উঠল বাংলাভাষার প্রতি আবেগের স্ফুরণ। মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং গান গেয়ে সেই পদযাত্রায় অন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন ভজহরি মাহাতো। তাঁর লেখা এই টুসু গান হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের গান, প্রতিবাদের ভাষা।

শুন বিহা্রি ভাই, তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই

তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি, বাংলা ভাষায় দিলি ছাই

ভাইকে ভুলে করলি বড় বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই

বাঙালি-বিহারি সবই এক ভারতের আপন ভাই

বাঙালিকে মারলি তবু বিষ ছড়ালি – হিন্দি চাই

বাংলা ভাষার পদবিতে ভাই কোন ভেদের কথা নাই।

এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে মাতৃভাষার রাজ্য চাই।

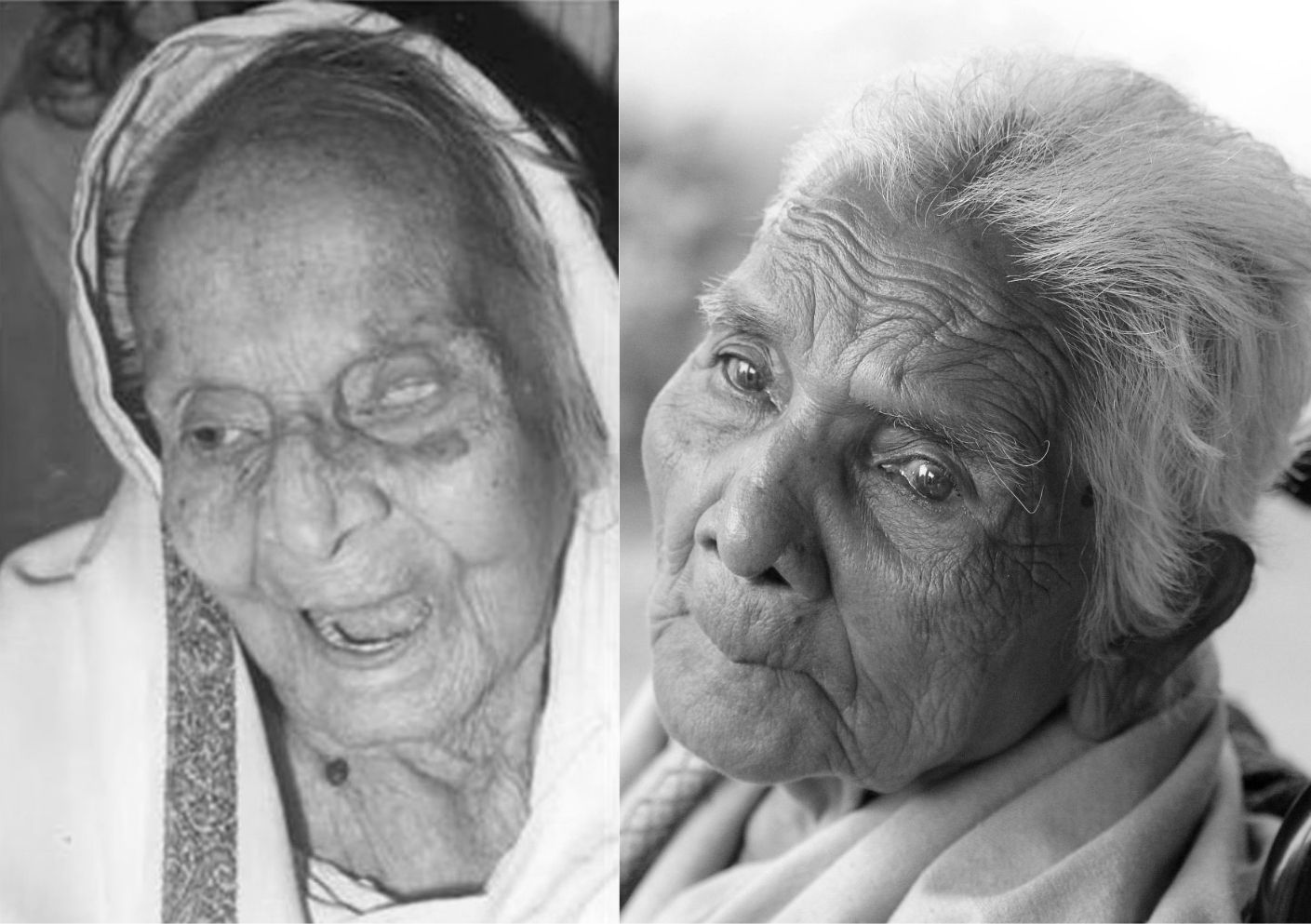

গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি ছত্রে বাংলা ভাষার ওপর বিহার সরকারের দমন নীতির ফলে মানুষের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রতিফলিত। এর পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মাতৃভাষা বাংলার জন্য আকুল আবেদন। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহই ছিল এই আন্দোলনের অস্ত্র, কিন্তু ১৯৪৬-এর বিহার নিরাপত্তা আইনের ‘নামে’ অত্যাচার শুরু হল ভাষা আন্দোলনকারীদের উপরে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এল সেই সত্যাগ্রহের ওপর। ঝালদা, পুরুলিয়া ও সাঁতুরির জনসভায় লাঠিচার্জ করে পুলিশ। অনেকে আহত হন। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে টুসু গান গেয়ে গ্রেফতার হলেন অসংখ্য মানুষ। কারাগারে অন্তরীণ করা হয় সত্যাগ্রহী লোকসেবক সঙ্ঘের কর্ণধার ‘মানভূম কেশরি’ অতুলচন্দ্র ঘোষ, তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, সাংসদ ভজহরি মাহাতো, অরুণচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক অশোক চৌধুরী এবং পাঁচটি দলের ৪০ জন সত্যাগ্রহীকে। বান্দোয়ানের মধুপুর গ্রামের লোকসেবক সংঘের অফিস তছনছ করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় ‘টুসু গানে মানভূম’ বইটির ২৩০০ কপি। নির্মম অত্যাচার শুরু হয় মহিলা নেত্রী রেবতী ভট্টাচার্য, ভাবিনী মাহাতোর ওপর। কিন্তু এত দমন-পীড়নেও আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। নিভে যায়নি তার আগুন।

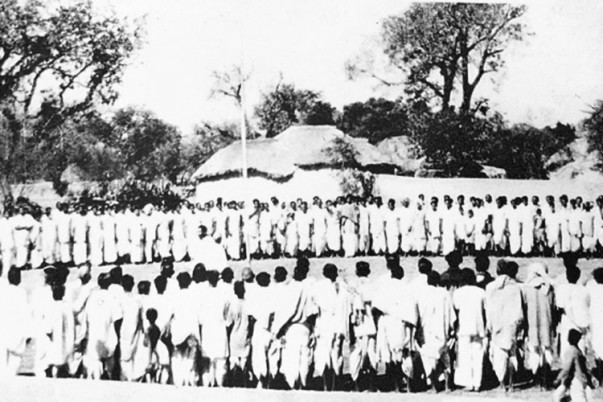

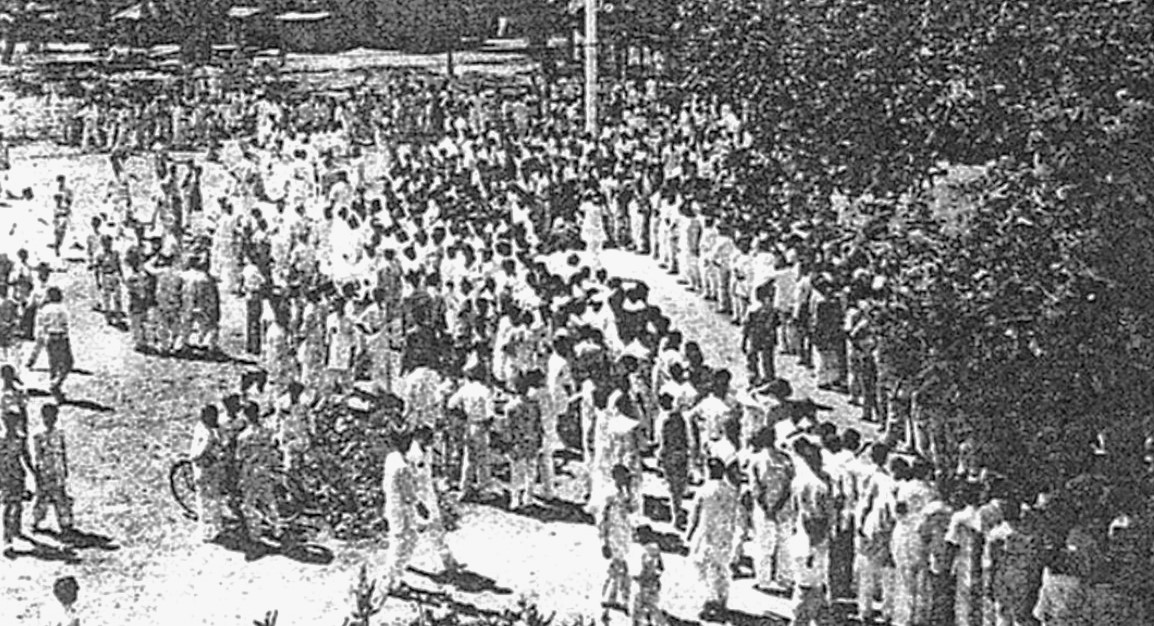

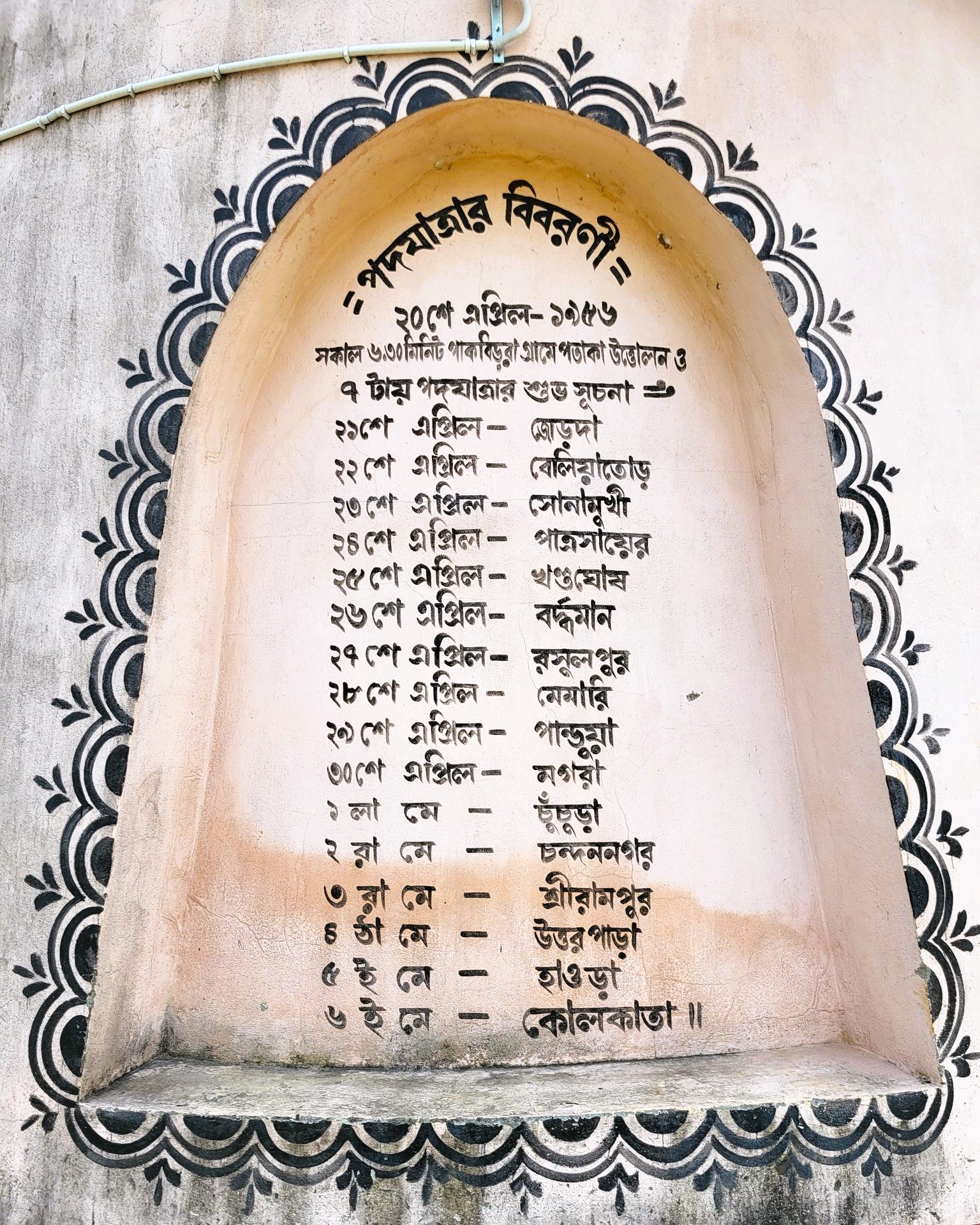

১৯৫৪ সালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-এর তরফে বঙ্গ-বিহার যুক্ত প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব আসে। সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লোকসেবক সংঘ। এবার শুধু মানভূম নয়, প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন কলকাতার বাঙালি বিদ্বজ্জনেরাও। মানভূমে বাংলা ভাষার হৃত-অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১০ জন মহিলা-সহ ১০০৫ জনের সত্যাগ্রহী দল পাকবিড়রা থেকে পদযাত্রা শুরু করে কলকাতার উদ্দেশে। নেতৃত্বে অতুলচন্দ্র ঘোষ। এই পদযাত্রা ‘বঙ্গ সত্যাগ্রহ’ নামে খ্যাত। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল থেকে ৬ মে, টানা ২১ দিন প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছিলেন সত্যাগ্রহীরা। টুসুগানের পাশাপাশি তাঁদের কণ্ঠে ছিল ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি আর রবীন্দ্রনাথের গান ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে’। অভ্যর্থনার জন্য মোড়ে মোড়ে তোরণের সারি। জনতার পুষ্পস্তবকে সংবর্ধিত হচ্ছেন সত্যাগ্রহীরা। বাঁকুড়া, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়র, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, পান্ডুয়া, মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হাওড়া ছুঁয়ে মে মাসের ৬ তারিখ প্রায় হাজার মানুষ পৌঁছন কলকাতায়। কলকাতায় পা রাখার পরমুহূর্তেই গ্রেফতার। ৭ মে ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে ১৪৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় ৯৫৬ জনকে। বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ১২ দিন পরে মুক্তি পায় সত্যাগ্রহীরা।

এই সময়ে, কলকাতাতেও মানভূমের সংহতিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রেফতার হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একপ্রকার বাধ্য হয়েই রদ করা হল বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব। দ্রুত পাশ হল বঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর আইন। তারপর, সীমা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে, সরকারি নানা স্তরের জটিলতা অতিক্রমের পর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে জায়গা করে নিল পুরুলিয়া জেলা।

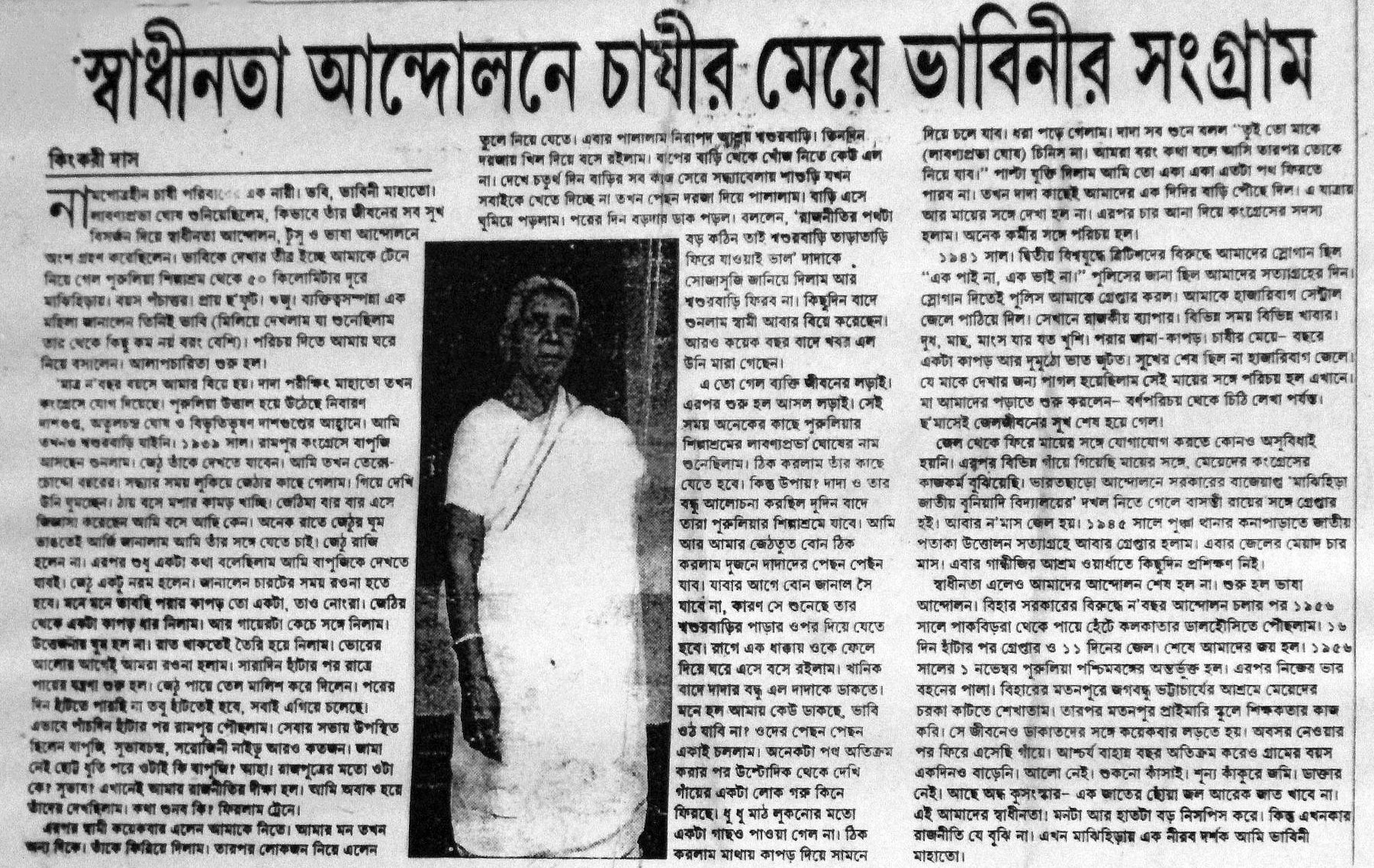

বাংলা ভাষার রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। তবে এ পরিচিতি অক্ষরের নয়, শব্দের নয়, মাতৃভাষার প্রতি মানুষের আবেগের। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সেই রক্তসরণিকে মনে রেখে এই ২১-কেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব। তাই আজও ভাষা আন্দোলন বলতেই মানুষ স্মরণ করে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে। অথচ, ভাষা নিয়ে বাঙালির আবেগ এবং লড়াই কোনওটাই কিন্তু নতুন নয়। পুরুলিয়ার বাংলায় অন্তর্ভুক্তি বাংলা ভাষা আন্দোলনের সেই অন্যতম মাইলফলক। ভাষা সৈনিক পুরুলিয়ার বোরো থানার রাঙ্গামেট্যা গ্রামের নকুল মাহাতো এবং কেন্দা থানার পানিপাথর গ্রামের নারায়ণ মাহাতোর কথায়, ‘মানভূমের ভাষা আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে কেউ শহিদ হননি। কিন্তু আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঘরছাড়া হয়েছেন অনেকে। অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে’। মানভূম ভাষা আন্দোলন ব্যতিক্রমী, অনন্য আরও একটি কারণে। তা হল মানভূমের মহীয়সী নারীকূল। পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যারা স্বাধীনতা ও বঙ্গভাষার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বিপ্লবে-বিদ্রোহে সরব হয়েছিলেন।

আজ যখন এক ভিন্ন বাস্তবতায় হিন্দি ভাষার আগ্রাসনে আক্রমণ শাণিত হচ্ছে বাংলা ভাষার ওপর, বাংলার মাটিতেই কোণঠাসা হচ্ছে বাংলা ভাষা, তখন মানভূম ভাষা আন্দোলনের আলো ও উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ুক আগামী দিনের বাঙালিদের কাছে। তবে বাংলা ভাষার সেই সবুজ ঘ্রাণ কতটুকু তারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে তার ভার রইল আগামী দিনের কাছে।

নতুন প্রভাতের আলোর অপেক্ষায় আমরা সবাই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved