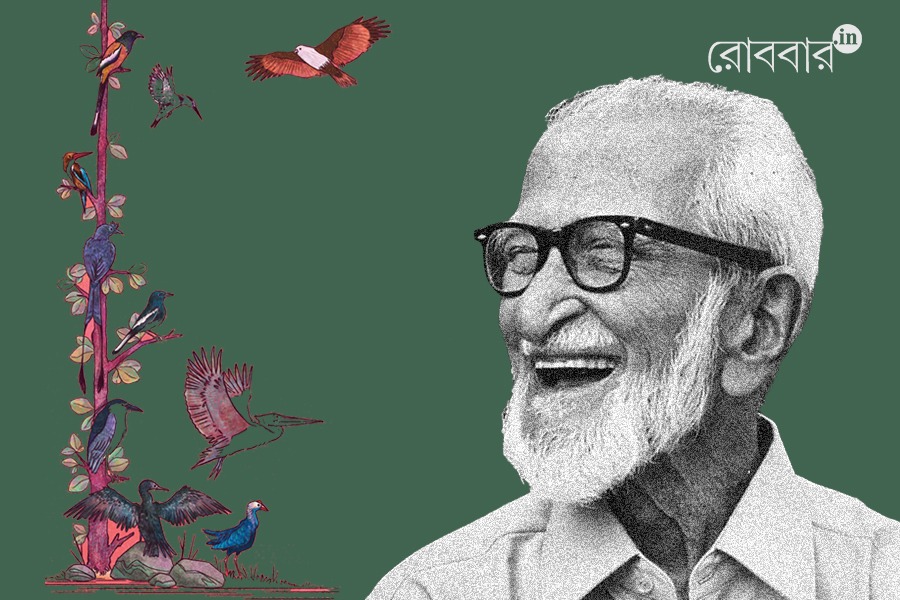

সালিম আলির আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাখিচর্চার ক্ষেত্রে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নামই ইউরোপীয়দের। টি.সি. জর্ডন, এডোয়ার্ড ব্লাইদ, স্যামুয়েল টিকেল, ওক্টাভিয়ান হিউম থেকে সি.এম. ইন্গ্লিস হয়ে ফ্রাঙ্ক ফিন পর্যন্ত এইসব গুরুত্বপূর্ণ নামের তালিকায় সালিম আলির পূর্বসূরিদের মধ্যে ভারতীয় বলতে দুই বাঙালি– রামব্রহ্ম সান্যাল ও সত্যচরণ লাহা। এই এত এত তাবড় সব নাম ডিঙিয়ে সালিম আলি কেমন করে হয়ে উঠলেন ‘ভারতের বার্ডম্যান’?

গত বছর ঠিক আজকের দিনে না হলেও, এই নভেম্বর মাসেই আমার মতো অকিঞ্চিৎকর এক আম-ভারতীয় কাক-চড়াই-দেখিয়ের সঙ্গে একটা চমৎকার ঘটেছিল!

টোকিও ও সাইতামা প্রিফেকচারের সীমান্ত-নির্ধারক আরিকাওয়া নদীর এক নম্বর রেটেনশন বেসিনে খুব বড় একটা পার্ক রয়েছে– ‘সাইকো-দোমান গ্রিন পার্ক’। নদীর মূল প্রবাহের পাশে একটা বড় কৃত্রিম হ্রদ। খবর পেলাম সেখানে একসঙ্গে চার-পাঁচটা পুং স্মিউ দেখা যাচ্ছে। টোকিও এবং আশপাশে ছোট্ট চেহারার এই পরিযায়ী হাঁস মাঝে মাঝে দেখা গেলেও, শহরের ভিতরে দু’-একটা ফিমেল স্মিউ দেখেছি আগে। পুং স্মিউ দুধেল সাদার ওপর সামান্য কালো ছোপ নিয়ে অপূর্ব ফোটোজেনিক দেখতে একটা হাঁস। যে কোনও বার্ড ফোটোগ্রাফারের শ্বাসরোধ করার মতো সেই রূপ।

এ-হেন পুং স্মিউয়ের ছবি তুলতে যাওয়ার এটা দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিন কয়েক বর্গকিমি জলাশয় খুঁজে কোথাও কোনও স্মিউয়ের চিহ্ন পাইনি। দ্বিতীয় দিন ‘ফিল্ড’-এ ঢুকতে না ঢুকতেই লেকের অন্য পাড়ে দেখলাম অন্তত পাঁচটা স্মিউ চরে বেড়াচ্ছে, যার মধ্যে তিন-তিনখানা পুরুষ হাঁস! অনেকটা দূর, আমার বাইনোতে দেখতে পাচ্ছি। খালি চোখে বোঝা যাচ্ছে না, ক্যামেরার লেন্সেও তথৈবচ। হেঁটে উল্টো পাড়ে যাওয়া মানে নয়-নয় করে চার কিলোমিটার। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ঘাসজমি আর জঙ্গল ঠেলে জলের ধারে পৌঁছতে হবে। গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে পাখি ফুড়ুৎ। সম্ভবত আমার উপস্থিতি টের পেয়ে পাখি উড়ে উল্টো পাড়ে একটু দূরে চলে গিয়েছে। আবার হাঁটা কয়েক কিলোমিটার। এবার অন্য পাড়ে যখন গেলাম ততক্ষণে পাখি আবার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়েছে!

খোলা নদীর ধারে হেমন্তের শিরশিরে ঠান্ডা লাগছিল ভোরে, বেলা বাড়ার পর সেখানেই চড়চড়ে গায়ে জ্বালা ধরানো রোদ। ভেন্ডিং মেশিন থেকে একটা লাতে-র কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েছি, হঠাৎ পাশে একটা সাইকেল এসে দাঁড়াল। সাহেব, সম্ভবত আমেরিকান। কাঁধের ট্রাইপডে একটা দামী স্কোপ। তামা নদীর চরে কোমায়ে ব্রিজের নিচে ঘাসজমিতে দুর্লভ পালাসেজ রিড বান্টিংয়ের ছবি তুলতে গিয়ে সম্ভবত আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। কোনও ভনিতা ছাড়াই বললেন, ‘তোমার সমস্যাটা কী? সকাল থেকে এত দৌড়ে বেড়াচ্ছ কেন!’ বললাম, স্মিউয়ের কাছের শট পাচ্ছি না। সব দূরে দূরে, তাই দৌড়তে হচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার, বিশেষত জাপানের প্রবাদপ্রতিম বার্ড ওয়াচার তথা বার্ড গাইড, কান্তোরি বার্ড-এর প্রাণপুরুষ ক্রিস কুক স্মিত হেসে বললেন, ‘বাট ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইউ শুড বি ইন্টারেস্টেড ইন লিভিং বার্ড ইন ইটস ন্যাচারাল এন্ভায়রন্মেন্ট!’

পালক-গোনা ছবির জন্য দৌড়োচ্ছ কেন, তোমার তো জ্যান্ত পাখিকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখার কথা!

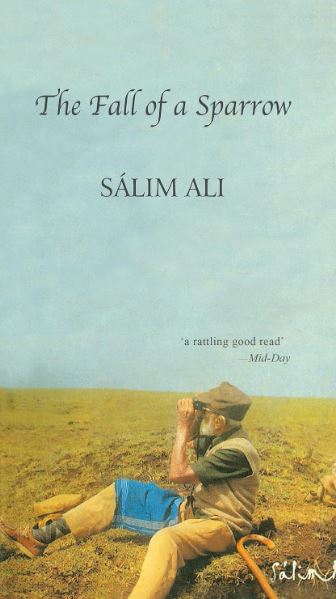

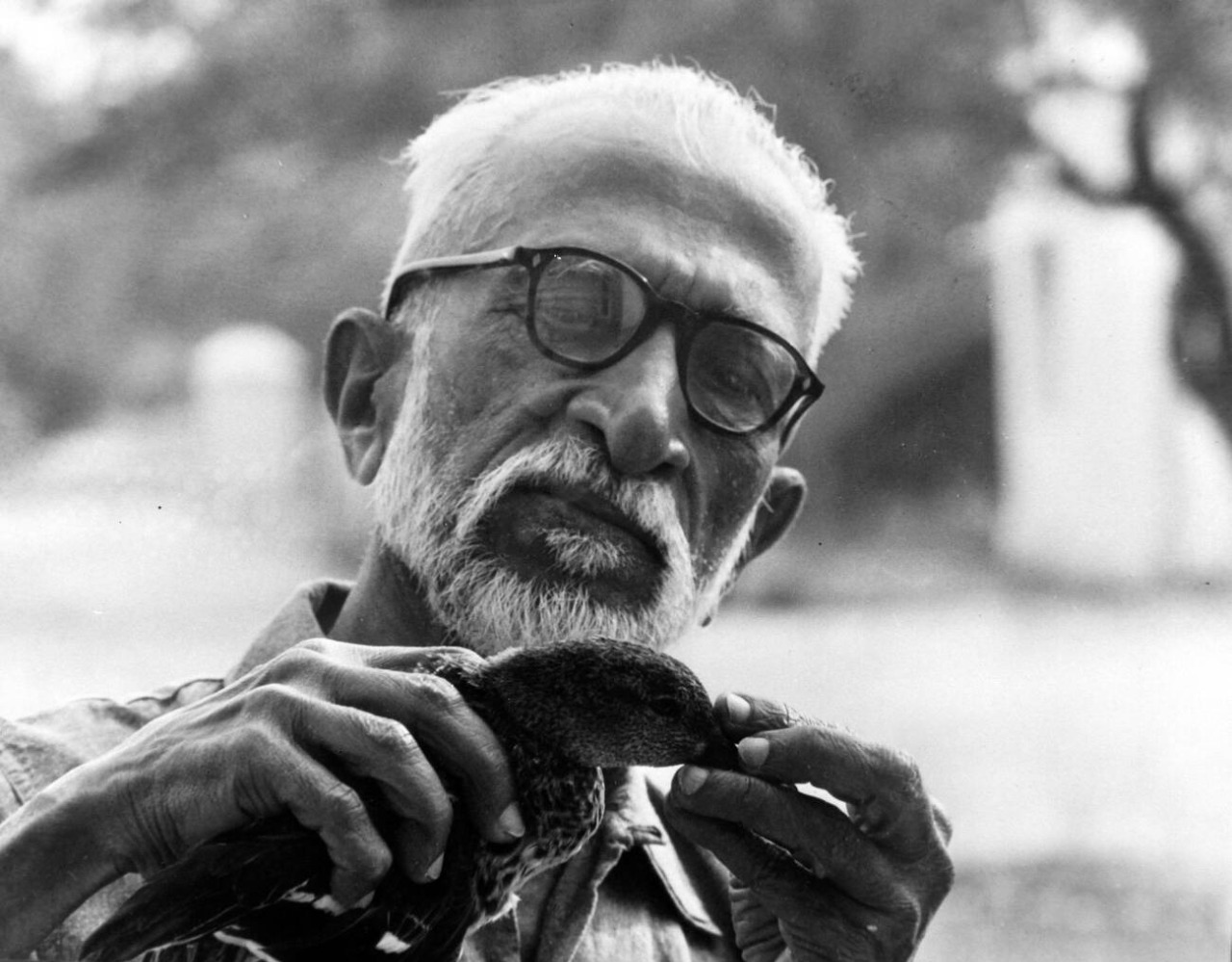

মাথা থেকে শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো একটা প্রবাহ টের পেলাম। এ তো ‘বার্ডম্যান’ সালিম আলির কথা। জীবন জুড়ে উনি ঠিক কী কাজ করেছেন বলতে গিয়ে তাঁর একেবারে শেষ বয়সে লেখা আত্মজীবনী ‘দ্য ফল্ অফ এ স্প্যারো’-তে (১৯৮৫) লিখেছিলেন এই শব্দগুলো– তাঁর আগ্রহের বিষয়, ‘living bird in its natural environment’।

ক্রিস ফোটোগ্রাফার নন, তিনি স্কোপ দিয়ে পাখি দেখেন। ফোটোগ্রাফারদের যে পাখির পালক-গোনা ছবি পছন্দ, তিনি সেই রসে বঞ্চিত। আমি সালিম আলির দেশের মানুষ, তাই তিনি আমাকে আমার দেশের বার্ডম্যানের কথা খেয়াল করিয়ে দিলেন!

আমার নিজের অনেক সময় এই ধন্দ জেগেছে, কেন সালিম আলিকেই বলা হবে দেশের ‘বার্ডম্যান’? ভারতে পাখিচর্চায় তাঁর আগেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন পক্ষীবিশারদ কি নেই! সালিম আলি যখন নিতান্ত কলেজ-ছুট কাজের খোঁজে থাকা বেকার যুবক, ততদিনে কলকাতার বাঙালি পক্ষীবিদ সত্যচরণ লাহা (১৮৮৮-১৯৮৪) লিখে ফেলেছেন ‘পাখির কথা’ (১৯২১) কিংবা ‘পেট্ বার্ডস অফ বেঙ্গল’ (১৯২৩)। ১৯২৪ সালে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল’-এর পত্রিকায় সত্যচরণ মানভূম অঞ্চলের পাখিদের স্থানীয় নাম সংগ্রহ করে প্রকাশ করে ফেলেছেন। বছর সাতেক পরে দার্জিলিংয়ের পাখিদের ‘পাহাড়িয়া’ নাম নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগরপাড়ায় নিজস্ব পাখির আবাসে পাখি-চর্চা করে একের পর এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন প্রায় এক দশক, এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ‘ক্যালকাটা জুলজিক্যাল গার্ডেন’-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সাহেবদের টপকে, ‘জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন’-এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন, ব্রিটিশ অর্নিথোলজিস্টস ইউনিয়নের সদস্য হয়েছেন। আর এই সব সম্মান ও জরুরি কাজই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে সালিম আলি ‘পক্ষীবিদ’ হয়ে ওঠার আগেই।

এটা ঠিক যে, সালিম আলির আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাখিচর্চার ক্ষেত্রে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নামই ইউরোপীয়দের। টি.সি. জর্ডন, এডোয়ার্ড ব্লাইদ, স্যামুয়েল টিকেল, ওক্টাভিয়ান হিউম থেকে সি.এম. ইন্গ্লিস হয়ে ফ্রাঙ্ক ফিন পর্যন্ত এইসব গুরুত্বপূর্ণ নামের তালিকায় সালিম আলির পূর্বসূরিদের মধ্যে ভারতীয় বলতে দুই বাঙালি– রামব্রহ্ম সান্যাল ও সত্যচরণ লাহা।

কিন্তু এই এত এত তাবড় সব নাম ডিঙিয়ে সালিম আলি কেমন করে হয়ে উঠলেন ‘ভারতের বার্ডম্যান’? কী এমন জরুরি অবদান তাঁর ভারতে বা ভারতীয় উপমহাদেশে পাখিচর্চার ইতিহাসে? সে কি কেবল উপমহাদেশের পাখির ওই অবিশ্বাস্য দশ খণ্ডের পর্বতপ্রমাণ কাজের জন্য? না কি নয়ের দশকের শ্রমিক জীবনের আট-আটটা দশক ‘বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি’ (BNHS) নামক প্রতিষ্ঠানে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে, শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানকে আরও ১০০ বছর প্রায় এককভাবে এগিয়ে দেওয়ার জন্য? না কি পক্ষীবিজ্ঞানী থেকে কন্জারভেশনিস্ট হয়ে উঠে একের পর এক জীববৈচিত্রের উদ্যান সংরক্ষণ, কিংবা মুমূর্ষূ দশা থেকে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার কঠিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য? কোন সালিম আলিকে আম-ভারতবাসী শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতায় ‘বার্ডম্যান’ নামে ডেকে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে?

ভারত ব্যক্তিপূজার দেশ। কাউকে ‘ঠাকুর’ সাজিয়ে ভক্তি করার প্রবণতা এদেশে যত না, তার কিছু ভাগও সেই মানুষটির কাজের যথার্থ মূল্যায়ন বা গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টার মধ্যে দেখা যায় না! সালিম আলি আসলে সেই ভারতীয় পক্ষীবিদ, যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের পাখিচর্চা তথা পক্ষীবিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিতেই আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন প্রায় একক প্রচেষ্টায়; আর সেই পদ্ধতিগত পরিবর্তন কেবল আন্তর্জাতিক মান ও অভিমুখের পরিপূরক মাত্র নয়; তাঁর পদ্ধতিই হয়ে উঠেছে উপমহাদেশে আধুনিক ও সমকালীন পাখিচর্চারও দিশারি।

কেমন সেই প্যারাডাইম শিফট? কীভাবে ঘটালেন তিনি এমন ক্রান্তিকারী ঘটনা?

দস্যু রত্নাকর কেমন করে বাল্মিকী হয়ে উঠলেন, সেই জনপ্রিয় আখ্যান এ-দেশের মাটিতেই রয়েছে। আর এ-আখ্যান যেহেতু আখ্যান আর এম্পিরিক্যাল নলেজের অংশ নয়, তাই সুযোগ থাক বা না-থাক সর্বত্র আমরা ‘ইভিল’ কেমন করে ‘গুড’ হয়ে উঠল– এমন ন্যারেটিভের খোঁজে মগ্ন থাকতে ভালোবাসি। ১০ বছরের বালকের হাতে খেলনা এয়ারগান, সে শিকার ভালোবাসে। তার পালক-অভিভাবক মামা শিকারি। দূর সম্পর্কের যে আত্মীয়ের সঙ্গে সে শিকার-শিকার খেলে, তিনি আবার ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট! তো সেই বালক যখন ফটাফট এয়ারগান চালিয়ে একটার পর একটা চড়ুই পাখি ধরাশায়ী করছে, আর তারপর যেন বা ‘অসতো মা সদগময়; তমসো মা জ্যোতির্গময়; মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়’ উচ্চারণে শিকারি থেকে পক্ষীপ্রেমী বাল্মিকী হয়ে উঠছে, তখন সেই আখ্যান আমাদের বেশ মনোরঞ্জক হয়ে ওঠে বটে! কিন্তু যুক্তি দিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয়, কেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভালোবাসার পাখিচর্চা জীবনে প্রায় সকল প্রাপ্তি ঘটে যাওয়ার পর, বিশ্ববিখ্যাত একজন পক্ষীবিজ্ঞানী তাঁর আত্মজীবনীতে ১০ বছর বয়সের সেই অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন?

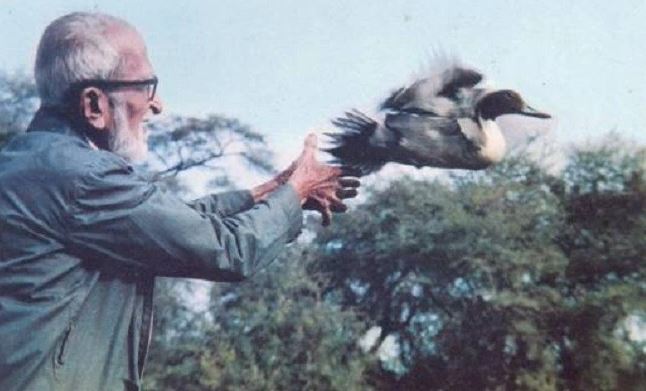

রত্নাকরের বাল্মিকী হয়ে ওঠা নয়, ‘ফল্ অফ এ স্প্যারো’ আসলে ১০ বছরের বালকের অসীম কৌতূহল নিয়ে পাখির স্বভাব পর্যবেক্ষণের গল্প। সালিম আলির আগে পর্যন্ত উপমহাদেশের পাখিচর্চার গল্প হলে এক্ষেত্রে ‘ফল্ অফ এ স্প্যারো’ মৃত পাখির শরীর আর তার কাটাছেঁড়ার গল্প হতে পারত, স্টাফিংয়ের গল্প হতে পারত। কিন্তু সালিম আলির গোটা জীবন জীবিত পাখি দেখার গল্প। এক্ষেত্রেও তাই গল্পটা আসলে নেস্টিং চড়ুই যুগলের স্বভাব পর্যবেক্ষণ– পাহারাদার পুং পাখির একজন গুলিতে ধরাশায়ী হলে আরেক পুং এসে তার দায়িত্ব বুঝে নেয়, এটা পর্যবেক্ষণ করার গল্প। ১৯০৬-’০৭ সালে এক বালকের নেওয়া এই ‘নোট্’-এর তাৎপর্য সালিম নিজেই আত্মজীবনীতে ‘বিহেভিয়েরিয়াল স্টাডি’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১০ বছরের বালকের জীবনে আকস্মিক ঘটে যাওয়া এই অনুশীলন আসলে ‘বার্ডম্যান’ সালিম আলির বাকি জীবনের কর্মপদ্ধতির ট্রেলর। আর ভবিষ্যৎ পক্ষীবিজ্ঞান চর্চার অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য। খাঁচায় দানাপানি পাওয়া, কিংবা মৃত অথবা স্টাফড পাখিকে সরিয়ে জ্যান্ত পাখিকে তার প্রাকৃতিক বা বন্য পরিবেশের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা– ভবিষ্যতের পক্ষীবিজ্ঞান। এটাই প্যারাডাইম শিফট। সালিম আলির আগে পর্যন্ত উপমহাদেশের পাখিচর্চা মূলত পাখি খাঁচায় রেখে বা কাটাছেঁড়া করে বা স্টাফড করে তার চেহারার মাপজোক, অঙ্গ-উপাঙ্গ কিংবা শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের বস্তুনিষ্ঠ চর্চা। ধ্রুপদী ইউরোপীয় পক্ষীবিজ্ঞানের যথাসম্ভব অব্যর্থ অনুকরণ। পক্ষীবিজ্ঞানের সেটা এভিয়ারি ও ছুরি-কাঁচির যুগ। একা সত্যচরণ লাহার কেবল আগরপাড়াতেই ৩০ বিঘা জমির ওপর এভিয়ারি ছিল, তা নয়, দার্জিলিং-এও পক্ষী-আবাস ছিল তাঁর।

আরেকটি উদাহরণে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। প্রাক্-সালিম আলি যুগের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপমহাদেশে কাজ করা একজন অর্নিথলজিস্ট হলেন অক্টাভিয়ান হিউম। যে-বছর তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ১৮৮৫ সালের একটা হিসেব বলছে, তিনি এই বছর তাঁর সংগ্রহ থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ৬৩,০০০ পাখির ছাল, ৫০০-টি পাখির বাসা ও ১৮,৫০০টি পাখির ডিম পাঠিয়েছিলেন। দু’-বছর আগের হিসেবে তাঁর সংগ্রহে ছিল প্রায় ৮০,০০০ পাখির ছাল ও ডিম!

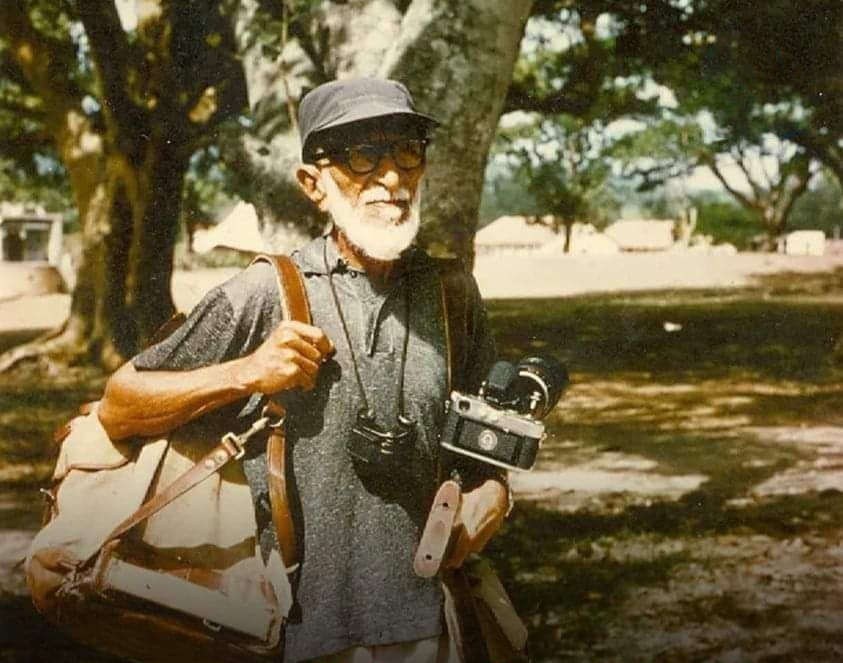

১৯১৮ সালে বম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রাণীবিদ্যা নিয়ে পাশ করার পর দীর্ঘদিন তিনি বেকার ও বিবাহিত। ইংল্যান্ডের স্কুলে শিক্ষিতা স্ত্রী তেহমিনা জানিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজই করতে, যা তাঁর ভালো লাগে। ফরমাল ইউনিভারসিটি ডিগ্রির অভাবে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাজ তিনি পেলেন না। অগত্যা ১৯২৬ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামে সদ্য খোলা ন্যাচারাল হিস্ট্রি বিভাগে লেকচারার-গাইড পদে চাকরি। এই সময়েই তিনি বস্তুনিষ্ঠ পক্ষীবিজ্ঞান চর্চার তাগিদে জার্মানি পাড়ি দিলেন। প্রায় এক বছর বার্লিনে অর্নিথোলজি চর্চা করলেন প্রখ্যাত জার্মান অর্নিথোলজিস্ট অধ্যাপক এরউইন ত্রেসেমান-এর কাছে। এই ত্রেসেমান-কে তিনি তাঁর পক্ষীবিজ্ঞান চর্চার ‘গুরু’ বলে মনে করতেন। ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে দেখেন পুরনো চাকরিটা চলে গিয়েছে! আবার বেকার, আবার কাজের খোঁজ, আর তার মধ্যে পাখি দেখে যাওয়া। এই পর্বে বাবুই পাখির জনন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা সেরে রাখছেন। নতুন করে বিএনএইচএস-এ যোগ দিয়ে তিনি অনুরোধ করছেন, সাম্মানিক ছাড়াই কেবলমাত্র খরচটুকু দিয়ে যেন তাঁকে সিস্টেমেটিক পাখিচর্চার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র-গবেষণায় যেতে সাহায্য করা হয়। পরবর্তী বিশ বছর তাঁর কেবলই পাখি দেখতে দৌড়ে বেড়ানো, উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ১৯৩৯ সালে তেহমিনা গত হওয়ার পর নিজেকে আরও ডুবিয়ে দেন ফিল্ড-স্টাডিতে।

কেমন সেই সিস্টেমেটিক পাখিচর্চা?

সালিমকে উদ্ধৃত করে ইকোলজিস্ট মাধব গাডগিল লিখেছেন, “ভালো ‘ফিল্ড স্টাডি’র জন্য মোটের ওপর যা যা দরকার পড়ে তা হল, একজোড়া ফিল্ড গ্লাস (বাইনোকুলার), পেনসিল, কাগজ আর ধৈর্য।” কারণ, এখন থেকে তিনি কেবল জীবন্ত পাখিকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখবেন। কেন? আসলে এবারের পাখি দেখা মানে পাখির স্বভাব, তার থাকার জায়গা, খাবার, খাবারের উৎসভূমি, চারণভূমি, বিশ্রাম, প্রজননস্থল সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা। বাস্তুতন্ত্র ও স্বভাবের নিরিখে পাখি পর্যবেক্ষণ। খাঁচা-ছুরি-কাঁচি-ব্যবচ্ছেদের যুগ পার হয়ে এসে এবার পাখিচর্চায় এল বাইনোকুলার-পেনসিল-নোটবুকের যুগ! এই হল যুগান্তর। আর এই যুগান্তরের কান্ডারি– অতঃপর পাখিচর্চাকে যুক্ত করবেন হ্যাবিট্যাট সুরক্ষা, কনজারভেজন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর মূল অ্যাজেন্ডাগুলোর সঙ্গে। পাখির স্বভাব, অভ্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে তার বিপন্নতার জায়গাগুলো প্রতীয়মান হবে যখন, তখনই বাইনো-বার্ডার হয়ে উঠবেন কনজারভেশনিস্ট। পাখিকে তার খাদ্য-বাসস্থান-প্রজননের সুনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দান করতে সালিম আলি দৌড়ে বেড়াবেন কাশ্মীর থেকে কেরল, ভরতপুর থেকে নামধাপা।

তিনি যে গতানুগতিক বার্ড-ফিজিওলজি চর্চা থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাবিট্যাটের জ্যান্ত পাখিকে ফিল্ড-সার্ভের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ চর্চায় সরিয়ে নিয়ে আসছেন প্রায় একক কাঁধের উপর ভর করে– সেই উদ্যোগ কতখানি স্বতন্ত্র, তা বোঝা যায় যখন দেখি, পুরনোপন্থীরা অনেক সময় তাঁর কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পেরে তাঁকে অযোগ্য, অসমর্থ সাব্যস্ত করছেন সেইসব (অপ)চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

তাঁর আফগানিস্তানের পাখি দেখার সঙ্গী পক্ষীবিজ্ঞানী রিচার্ড মেইনের্তঝাগেন ৩০.০৪.১৯৩৭ তারিখের ফিল্ড নোটে লিখছেন: ‘আমি সালিমের কাজে হতাশ। সে নমুনা সংগ্রহ ছাড়া আর সকল কাজেই অপদার্থ। সে পাখির ছাল ছাড়াতে পারে না, রান্না করতেও পারে না, ক্যাম্প লাইফের সঙ্গে যুক্ত অন্য কিছুও পারে না, না পারে বাঁধাছাদা করতে, না পারে কাঠ কাঠতে। সে কেবল কিছু একটা বিষয়ে সম্ভবত আমাকে নিয়ে অন্তহীন লেখালেখি করতে পারে… এমনকী নমুনা সংগ্রহের কাজও সে নিজের উদ্যোগে করে উঠতে পারে না…’। এই লেখার উদ্ধৃতি সালিম আলি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়ে গেছেন!

আজ যখন অরুণাচল প্রদেশ থেকে জম্মু-কাশ্মীর কিংবা রাজস্থান থেকে কেরল– সারা দেশের হাজার হাজার ‘বার্ডিং হটস্পটে’ ক্যামেরা-বাইনো-কাগজ-কলম নিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ প্রকৃতিপ্রেমী-ন্যাচারালিস্ট-পাখিপ্রেমী-কনজারভেশনিস্ট-পরিবেশবাদী ফিল্ড-স্টাডিতে মগ্ন হয়ে রয়েছেন; ই-বার্ড কিংবা আই-ন্যাচারালিস্ট-এর সিটিজেন্স সায়েন্সে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার ভারতীয়; কিংবা বীরভূমের চার তরুণ এক জায়গায় হয়ে পাখি দেখতে দেখতে যখন মাণিকজোড়ের প্রজননের সুবিধের জন্য তেঁতুলগাছ লাগানোর কথা ভাবছে; উত্তরবঙ্গের বানভাসী নদীর বুকে তাকিয়ে জঙ্গল ধ্বংসের প্রতিবাদে গর্জে উঠছে সাধারণ মানুষ; জঙ্গলমহলের রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত লেপার্ডের দেহ দেখে হা-হুতাশ করছে কোনও আদিবাসী তরুণ– তখন আসলে সকলের হৃদয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে এক-একজন সালিম আলি। এরা সবাই সালিম আলির সন্তান। সালিম আলির দেখানো পথের পথিক।

এমন মানুষ এ-দেশের ‘বার্ডম্যান’ হবেন না তো, আর কে হবেন!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved