তায়েব মেহতা ভারতীয় শিল্পের বিশ্বমঞ্চে উত্থানের পথপ্রদর্শক। তাঁর শিল্পকর্ম শুধু রঙের শক্তি বা আকারের জটিলতাই নয়, এক গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন নিয়ে আসে দর্শকের সামনে। তায়েব মেহতার চিত্রকলায় এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়– সহিংসতা ও লালন-পালনের সহাবস্থান। তাঁর কালী এবং মহিষাসুর-মর্দিনী সিরিজে আমরা দেখতে পাই সেই রূপ। কালী, যিনি ধ্বংসের প্রতীক, কিন্তু একই সঙ্গে শক্তি ও মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য মূর্তি। এই দ্বৈততা তায়েব মেহতার শিল্পে এক গভীর মানবিকতা এনে দেয়। তাঁর শিল্প যেমন এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দলিল, তেমনই তা এক জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও স্বপ্নের চিত্ররূপও বটে।

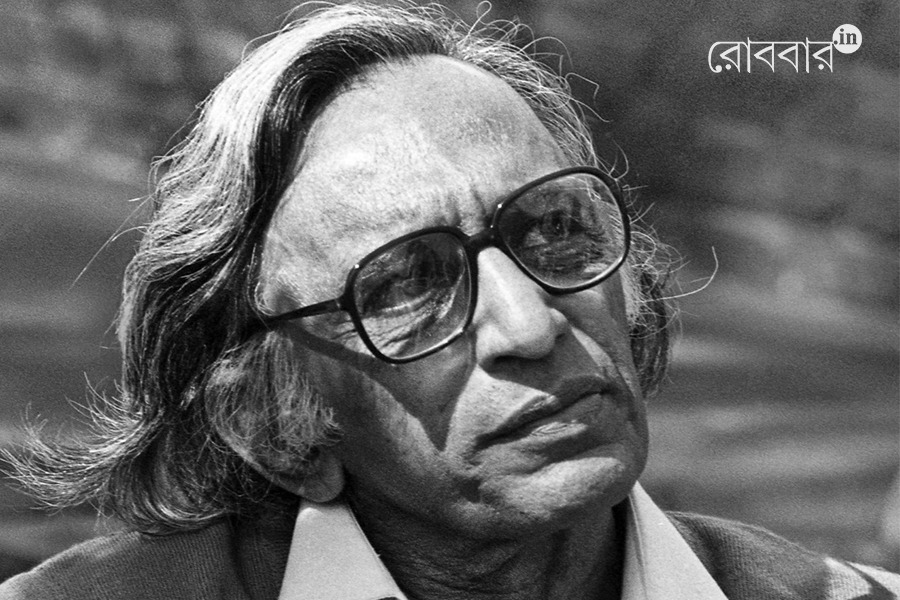

সহিংসতা ও সৌন্দর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী তায়েব মেহতার শতবর্ষ এই বছর। তাঁর জন্মশতবর্ষকে আমরা স্মরণ করব, করব স্মৃতিচারণ। ১৯২৫ সালের ২৬ জুলাইয়ে জন্ম নেওয়া এই শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর চিত্রশৈলী, ভাবনা এবং সাহসী প্রতীকী চিত্রায়ণ এখনও দর্শক ও শিল্প সমালোচকদের আলোচনার কেন্দ্রে। শত বছর– সে মানুষের আয়ু হোক অথবা সময়ের শতক, কেমন যেন আপন গতিতে অতীত হয়ে চলেছে। চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল ঘটনাবহুল, অভূতপূর্ব গৌরবের বিংশ-শতাব্দী।

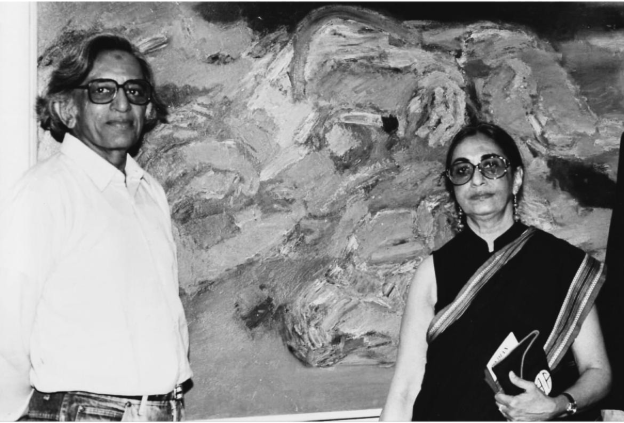

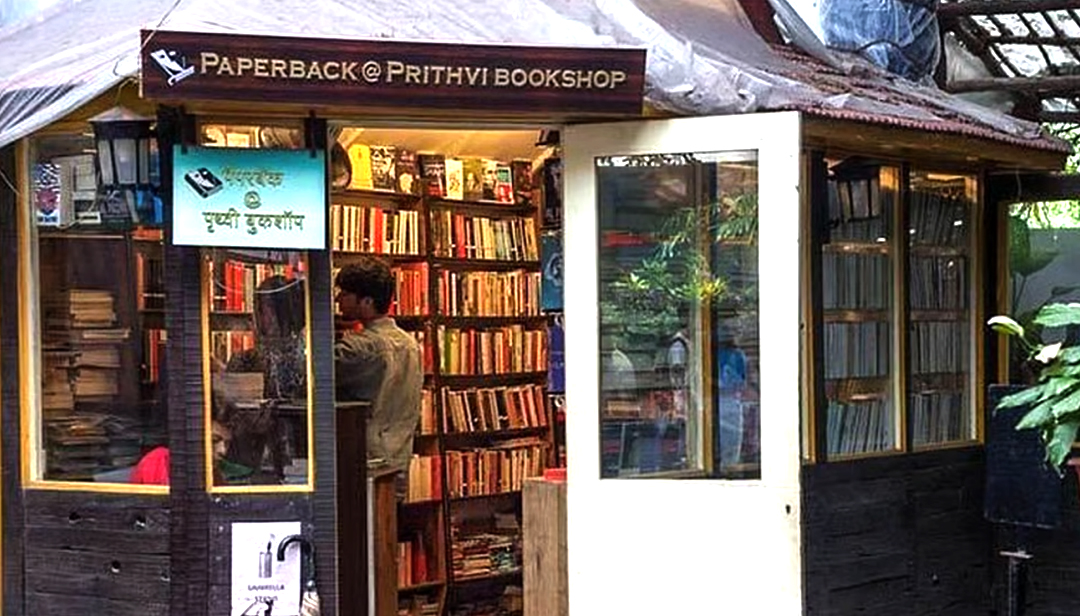

মুম্বইয়ের শহরতলির প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে আমরা তাঁর কাছের মানুষ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের পাড়াতেই থাকতেন তায়েব মেহতা। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে দেখা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাটে। হাসি বিনিময় হচ্ছে নাটকের অডিটরিয়ামে কিংবা শিল্পকলার প্রদর্শশালায়। নাটক বলতে, জুহুর ‘পৃথ্বী থিয়েটার’, বাড়ির কাছাকাছি নাটকের, শিল্পকলার উৎকৃষ্ট আড্ডার জায়গা। সঞ্জনা কাপুরের সঙ্গে আমাদের ভাব, নাটক নিয়ে নানা রকমের কাজ। ‘পৃথ্বী ক্যাফে’ ছাড়াও চমৎকার একটা ছিমছাম বইয়ের দোকান ছিল এই পৃথ্বী থিয়েটারে। মূলত নাটক এবং শিল্প-সংক্রান্ত বই। অদ্ভুতভাবে সেই বইয়ের দোকানটি তায়েব মেহতার। দেখাশোনা করতেন তায়েবের স্ত্রী সাকিনা মেহতা।

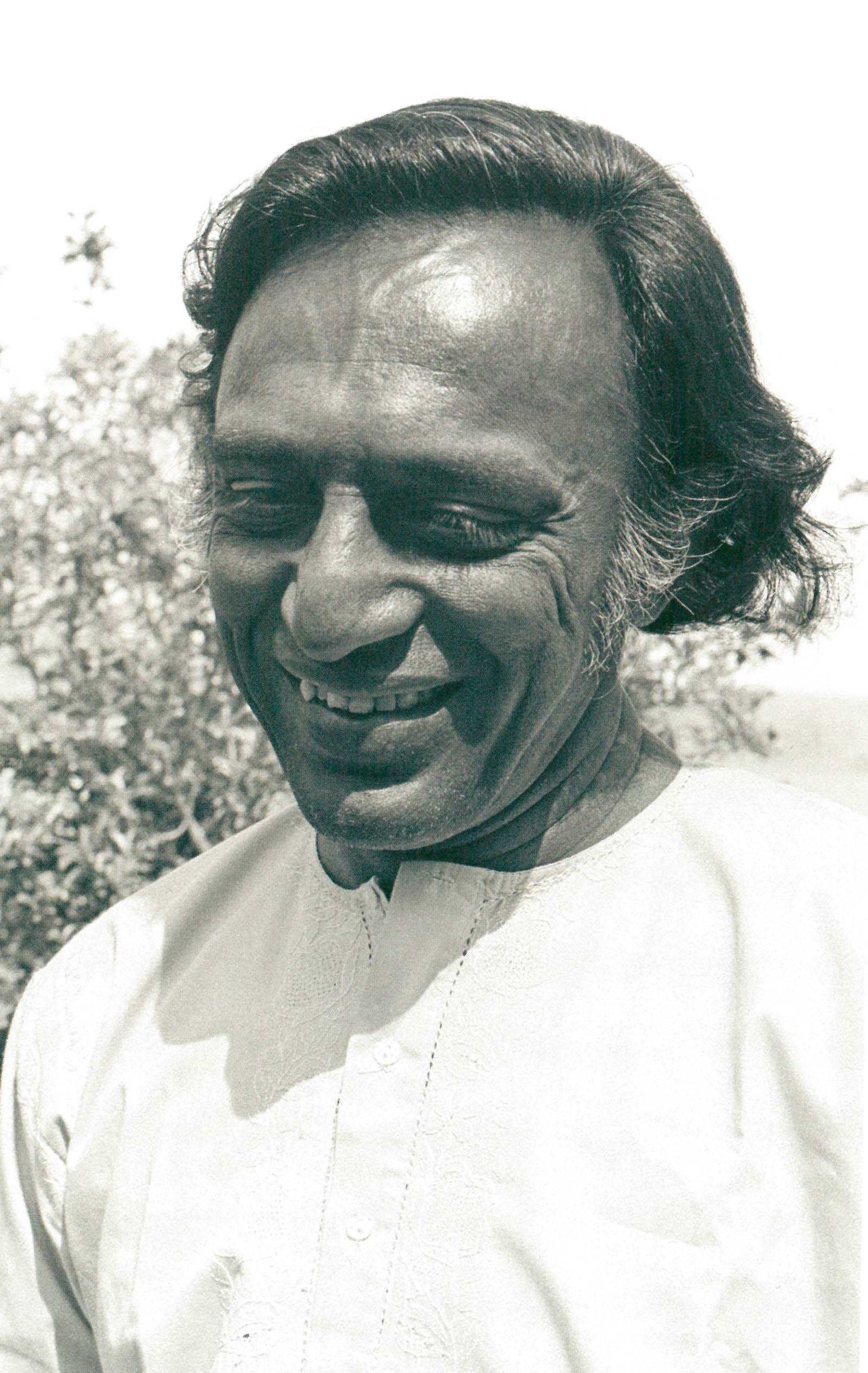

সাদাসিধে মানুষ ছিলেন তায়েব মেহতা এবং তাঁর গোটা পরিবার। ছেলে ইউসুফ, পুত্রবধূ ফাতিমা মিলে করতেন অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিং। সে ব্যাপারেও আমার উৎসাহের কমতি ছিল না। তাঁদের ছেলে আলী, সে-ও শিল্পী। এরা সব আমাদের বন্ধুর মতো। যে কোনও শিল্প সমাবেশে সবাই একসঙ্গে কতবার। অনেকবার দেখা হয়েছে পৃথ্বী থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে। তায়েবের সামাজিক জীবনের, যাপনের অংশীদার হয়ে উঠেছিলাম আমরাও। মেলামেশা করছি, কাজ দেখছি, শিখছি। বড় মাপের মানুষ হিসেবে তাঁর গুণপনার আলাদা ওজন করতে, হিসেব করতে বসিনি কখনও।

কলকাতায় থাকাকালীন যেমন গণেশ হালুই, যোগেন চৌধুরী কিংবা গোপাল ঘোষ, গণেশ পাইনের মতো শিল্পীর সঙ্গে নিত্য দেখা প্রদর্শনীতে, শিল্প সভায়। ঘনিষ্ঠ হওয়ার অধিকার তৈরি হয়। কখনও মাপজোক করতে, গুণের ভালো মন্দ বিচার করতে যাই না। তাঁর সঙ্গেই আমরা যেন আছি। দেখতে দেখতে আমাদেরও তো কিছু কম বয়স হল না। তবুও শতবর্ষ বলে কথা, আর এই সংখ্যার অঙ্কে আসলেই একটি মানুষের অবদানের হিসেব-নিকেশ করার সময় হয়েছে মনে হয় কিংবা মানুষটিকে কেন আমরা পছন্দ করব, ভালোবাসব, শ্রদ্ধা করব– তারও একটা ছোট করে হিসেব আসতেই থাকে।

প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা বলতে চাই বলে কলকাতার কথায় এলাম। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে গণেশ পাইনের বাবা মারা যান। এরপর কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হন। পাইনের পরিবারকে উত্তর কলকাতার কবিরাজ রো-তে অবস্থিত তাদের পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি থেকে জোর করে বের করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মৃতদেহ ভর্তি একটি গাড়ি দেখেছিলেন এবং এক মহিলার নগ্ন দেহ দেখতে পান যার বুকে তাজা আঘাতের চিহ্ন আর গলার হার জ্বলজ্বল করছে। খুব অল্প বয়সে এই অন্ধকার ঘটনায় পাইন তার শৈশব উপভোগ করেছিলেন অন্য যে কোনও ঘটনার মতোই, স্মৃতি স্মরণ করে বলেন গণেশ পাইন। এই বৈচিত্রময় ঘটনাগুলি পরবর্তীতে তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হয়ে ওঠে, যা চরিত্র, উপাদান এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ঠিক তেমনি তায়েব মেহতার বেলায় অদ্ভুত জিনিস আমরা লক্ষ করলাম যে, ছোটবেলা থেকে ওঁকে মানসিকভাবে আহত করেছে পশুহত্যা। এমনকী, মুম্বই জীবনে পিটিয়ে কোনও মানুষকে মেরে ফেলা, নিজে চোখের সামনে দেখেছেন। সেই আতঙ্ক বা ভয়াবহতা থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন বোধ। তায়েব বুঝেছেন, যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাকে যদি আহত করে ফেলা হয়, তার যদি শক্তির মূলটাকে কেটে ফেলা হয় তাহলে সে আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। পরবর্তীতে আঁকতে শুরু করলেন ‘ফলিং ফিগার’ অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো যে শক্তিশালী, বেগবান, গতিবান পশু তার সমস্ত শক্তিকে নষ্ট করে দিলে সে পতনশীল হয়ে পড়ে। আর সেই মৃতপ্রায় ষাঁড়– একটা সময় যে ছিল, বলপ্রতিম প্রাণীর প্রতীক, তাঁর তুলিতে দেখা গেল, সে যেন হাওয়ায় পড়ে যাচ্ছে। ভরসা হারিয়ে, শক্তি হারিয়ে– যেন একটা যুগই হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ‘মৃতপ্রায় ষাঁড়’ এবং ‘উড়ন্ত পাখি’ সিরিজ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি সমাজের গভীর সংকট, হিংসা ও মানুষের ভেতরের উদ্বেগকেই চিত্রায়িত করেছেন।

.jpg?mode=max)

অভিঘাত। আঘাত। একটা ধাক্কা, মানুষের জীবনকে পরিবর্তনের দিক দেখায়। একটা ঘূর্ণিপাকের মধ্যে না পড়লে মানুষের বৃহত্তর পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনই শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। একটি বড় রকমের ঘূর্ণি, একটা বড় রকমের বিপাক না এলে কোনও বড় রকমের পরিবর্তনও আসে না।

১৯৪৩-এ মন্বন্তরের সময়ে যে ধাক্কা, যে আঘাত, যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে, শিল্পীদের মধ্যে এল, শিল্পসমাজেও তার ঢেউ খেলে গেল এবং তারই পরিণতি হিসেবে কলকাতায় তৈরি হল অন্য মানসিকতার সমমনস্ক মানুষ মিলে ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’। ’৪৩-এ কলকাতায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তা বাংলাকে ধ্বংস করে দেয়। বলা হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে এই দুর্ভিক্ষে। কারণ ছিল– শাসক, ব্রিটিশ সরকারের ভুল নীতি। এই ধ্বংসযজ্ঞ বেশ কয়েকজন শিল্পীকে তাদের দৃশ্য-ভাষাতে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

তরুণ শিল্পীদের একটি দল পূর্ববর্তী বাঙালি শিল্পীদের কাজে দেখা রোমান্টিকতা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মধ্যে ছ’জন মিলে ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’ গঠন করেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ভাস্কর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, তাঁর স্ত্রী কমলা, চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ, নিরোদ মজুমদার, পরিতোষ সেন এবং সুভো ঠাকুর। প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোবর্ধন আশ এবং বংশী চন্দ্রগুপ্তের মতো অন্যরা পরে যোগ দেন।

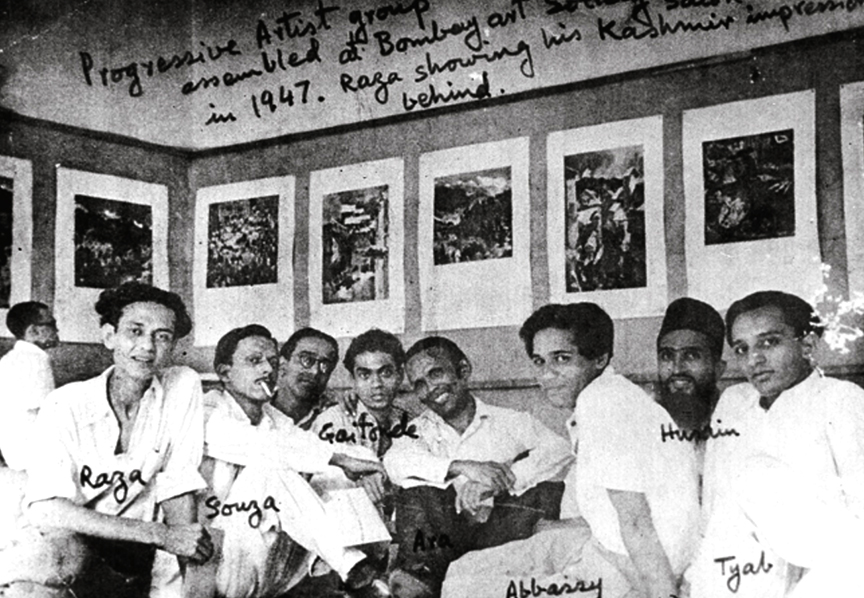

এর পরে এল দেশভাগ। এই দেশভাগে আমরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ব্যথিত হয়েছি, আঘাত পেয়েছি সেই সময়ে শিল্পী মনেও তার ঝড় বয়ে যায় এবং শুরু হয় আবার শিল্প আন্দোলনের অন্যরকম পথ। একই মানসিকতায়, মানবিকতায় তৈরি হয়ে যায় অন্য শিল্পকর্ম করার মন। পুব দিকে বাংলায় আমরা যতটা দেশভাগের আঁচ পেয়েছি, যা কিছু শুনেছি ততটা পশ্চিমের গল্প আমাদের জানা নেই। কিন্তু অনুভূতি এক। দেশভাগের যা কিছু যন্ত্রণা যা কিছু মানসিক আলোড়ন তার ভিত্তিতেই তৈরি হল শিল্প আন্দোলনের আরও একটা দল, বোম্বের ‘প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ’।

তায়েব মেহতা ‘প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ’-এর সদস্য হলেন। শুরুতে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, সৈয়দ হায়দার রাজা, মকবুল ফিদা হুসেন, কৃষ্ণজি হাওলাজি আরা, হরি আম্বাদাস গডে এবং সদানন্দ কেলকার বাকরে। দলটির প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনী হয় ১৯৪৯ সালে, বম্বে আর্ট সোসাইটির স্যালনে।

পরবর্তীকালে যোগ দিলেন আকবর পদমসি, গায়তোন্ডে, তায়েব মেহতা। বম্বের ‘প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস গ্রুপ’ ছিল একটি ভারতীয় শিল্পী দল, যা ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় মুম্বইয়ে। এই দলটি ভারতীয় আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের কাজের মাধ্যমে তারা ভারতীয় শিল্পের ধারাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল এবং পশ্চিমি আধুনিকতাবাদী শিল্পের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব একটি আধুনিক ভারতীয় শৈলী তৈরি করতে চেয়েছিল।

মেহতার শিল্পশৈলী ছিল গভীরভাবে বলিষ্ঠ ও বর্ণময়। তাঁর কাজের মূল উপজীব্য ছিল মানবীয় সংগ্রাম, সহিংসতা, বাস্তুচ্যুতি এবং অস্তিত্ব সংকট। কালি ও মহিষাসুরের দ্বন্দ্ব যেমন মিথ ও রাজনীতিকে একসঙ্গে হাজির করে, তেমনি তাঁর চিত্রে দেখা যায় শারীরিক ভঙ্গিমার মাধ্যমে মানুষের মনের যন্ত্রণা ও ছটফটানি। পাশ্চাত্য কিউবিজম ও ভারতীয় লৌকিক চিত্রকলার মধ্যে এক সুনিপুণ সমন্বয় তৈরি করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক স্বকীয় ভাষা।

তায়েবের কাজের মধ্যে পশ্চিমি আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও মূলত ভারতীয় অভিজ্ঞতা, ইতিহাস এবং ব্যথা-বেদনার বাস্তবতাই ছিল কেন্দ্রীয়। শুরুতে বেশ কিছুদিন ফিল্মেও কাজ করেছেন তায়েব। চলচ্চিত্র সংযোগই তাকে ভিস্যুয়াল আর্টসে নিয়ে আসে। চিত্রকলার জগতে না এলে হয়তো সিনেমা জগতেই থেকে যেতেন তায়েব। আঁকা ছাড়া উনি ভাস্কর্যও করতেন। তায়েব মেহতা মুম্বাইয়ের ‘জে জে স্কুল অব আর্টস’ থেকে পড়াশোনা করেন এবং পরে লন্ডন ও নিউ ইয়র্কেও দীর্ঘ সময় কাটান। তাঁর শিল্পকর্মে ফ্রান্সিস বেকনের প্রভাব যেমন দেখা যায়, তেমনই ভারতীয় রূপক ও সংস্কৃতির গভীর ছাপও রয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার পরে শান্তিনিকেতনে বসবাস করে কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতনে একটা অন্য সংস্কৃতির পরিবেশে থেকে নিয়ে এসেছিলেন ‘রিক্সাওয়ালা’, নিয়ে এসেছিলেন ‘মহিষাসুর’ আর বাংলার ‘দেব-দেবী’। নিয়ে এসেছিলেন, ‘উৎসব’, ‘নৃত্য-গীত-বাদ্য’, ‘নগরকীর্তন’। ছেড়ে এসেছিলেন ‘বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টস’-এর প্রতি ভালোবাসা। শুরু করেছিলেন নতুন ধারায় কাজ।

পশ্চিমি ধারার আঙ্গিকে সবচেয়ে বড় রকম আধুনিকতা ছিল ত্রিমাত্রিক থেকে দ্বিমাত্রিকে চলে আসা। আর ছিল ছবির জমি বিভাজন। এখানে ‘জমি ভাগ’ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা থেকে অন্যভাবে আমরা মানুষটির মানসিক অবস্থা বুঝতে পারি। জমি বিভাজন বা জমি ভাগ আর দ্বিমাত্রিক বলতে যা বোঝায় তার চূড়ান্ত করেছিলেন তায়েব। একেবারেই সমতল জমিতে নানাভাবে রেখা এবং রঙে ভাঙছিলেন। কখনও মিনিমালিস্টিক কাজ করতে করতে একেবারেই ন্যূনতম, একেবারেই সহজ-সরল জায়গায় এসে ঠেকেছেন। ত্রিমাত্রিকের মায়াজাল ছেড়ে উনি একেবারে দ্বিমাত্রিকের সমতলে চলে এলেও তার কাজে কখনও ওজনহীনতা আসেনি। রেখার চলনে সে আর এক নতুন ম্যাজিক। আর ছিল, একান্তই নিজস্ব, ‘ডায়াগোনাল্স’। যেখানে কৌণিক রেখায় উনি জমি ভাগ করেছেন এবং তৈরি করেছেন একটা উত্তেজনা, চঞ্চলতা। সেক্ষেত্রে ‘ফলিং ফিগার’ সিরিজ ওঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান।

শিল্প ক্ষেত্রে তার কাজের অবদানের জন্য পুরস্কারের অংশ কিছু কম নয়। জন ডি. রকফেলার। কালিদাস পুরস্কার। ললিতকলার জাতীয় পুরস্কার, পদ্মভূষণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি বিশেষ সংবাদ তৈরি হয় ২০০২ সালে। লন্ডনের ক্রিস্টিস-এর নিলামে তায়েব মেহতার বিখ্যাত চিত্রকর্ম, ‘সেলিব্রেশন’ বিক্রি হয় এক কোটিরও বেশি টাকায়। বিপুল মূল্য, ঐতিহাসিক বিক্রি। এটি ছিল জীবদ্দশায় ভারতীয় কোন শিল্পীর প্রথম চিত্র, যা এত উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি শুধু মেহতার জন্য নয়, সমগ্র ভারতীয় শিল্পজগতের জন্য ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য। এরপর তাঁর ‘মহিষাসুর’-এর মতো আরও অনেক চিত্রকর্ম আন্তর্জাতিক বাজারে বিপুল মূল্যে বিক্রি হতে থাকে, যা ভারতীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহের নবজাগরণ ঘটায়। এই নজিরবিহীন বিক্রিগুলির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সংগ্রাহক ও গ্যালারিগুলির নজর কাড়ে। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ২০০০-এর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালকে অনেকেই বলেন ‘ইণ্ডিয়ান আর্ট বুম’– ভারতীয় শিল্পের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল উত্থানের স্বর্ণযুগ। এই সময়কালেই শিল্পকর্মের বাজারমূল্য বিপুল হারে বাড়তে থাকে, বিশেষ করে আধুনিক ও সমকালীন চিত্রশিল্পের। তায়েব মেহতার শিল্পসফলতা ছিল এই উত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে। ওঁর কাজ তখন পরিণত হয় ভারতীয় সমকালীন শিল্পের প্রতীকচিহ্নে।

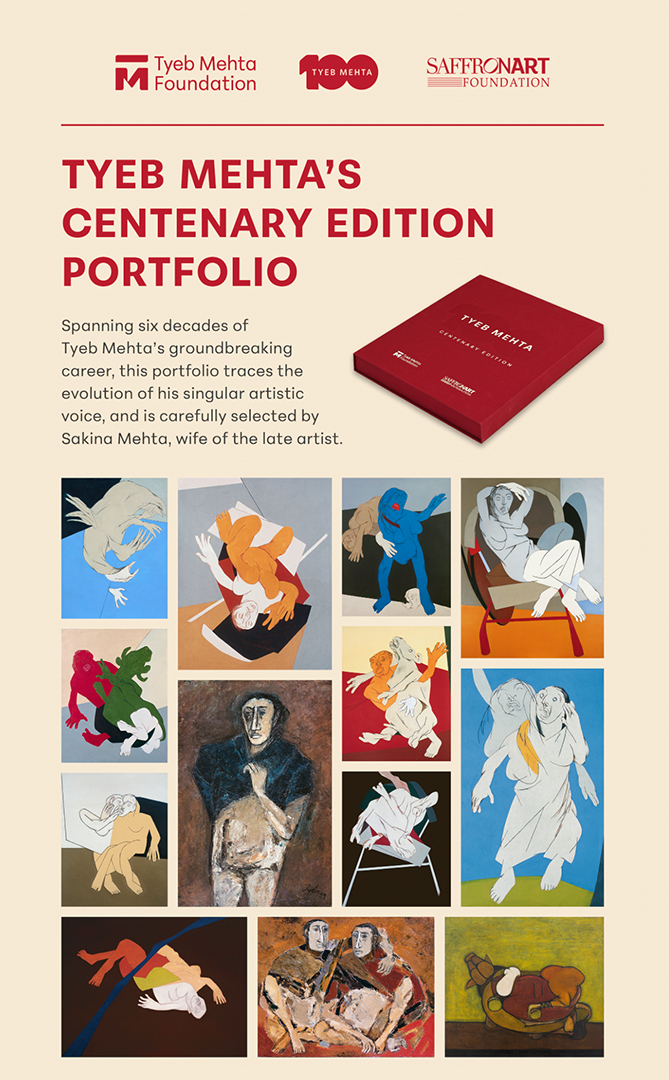

সম্প্রতি, শতবর্ষ উদযাপনে তায়েব মেহতাকে সম্মান জানাতে এখানে মুম্বাইয়ে জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ‘স্যাফ্রনআর্ট’। সেই সঙ্গে এক মুখরোচক খবর, একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত পোর্টফোলিও তৈরি করা হয়েছে, যার প্রতিটির মূল্য, তিন লক্ষ টাকা। সেই পোর্টফোলিওর ছবিগুলো, অর্থাৎ ১৩টি প্রিন্ট, যত্ন করে নির্বাচন করে সাজিয়েছেন তায়েবের স্ত্রী সাকিনা। মেহতার ছয় দশকের কর্মজীবন জুড়ে বিস্তৃত এবং তার একক শৈল্পিক বিবর্তনের প্রতিফলন, এই কাজগুলি গভীর আবেগ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রসের যেন আসল সারাংশ। এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা।

পরিশেষে স্পষ্ট করে বলি, ভারতীয় সমকালীন শিল্পের ইতিহাসে তায়েব মেহতা এক অনন্য নাম। ভারতীয় শিল্পের বিশ্বমঞ্চে উত্থানের পথপ্রদর্শক। তাঁর শিল্পকর্ম শুধু রঙের শক্তি বা আকারের জটিলতাই নয়, এক গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন নিয়ে আসে দর্শকের সামনে। তায়েব মেহতার চিত্রকলায় এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়– সহিংসতা ও লালন-পালনের সহাবস্থান। তাঁর কালী এবং মহিষাসুর-মর্দিনী সিরিজে আমরা দেখতে পাই সেই রূপ।

কালী, যিনি ধ্বংসের প্রতীক, কিন্তু একই সঙ্গে শক্তি ও মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য মূর্তি। এই দ্বৈততা তায়েব মেহতার শিল্পে এক গভীর মানবিকতা এনে দেয়। তাঁর শিল্প যেমন এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দলিল, তেমনই তা এক জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও স্বপ্নের চিত্ররূপও বটে। তায়েব মেহতার শিল্পে তাই একযোগে দেখা যায় ক্রোধ ও করুণা, ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চিত্র। আজ তাঁর শতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা ফিরে দেখি সেই শিল্পীকে, যিনি আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে একটি ক্যানভাস শুধু রং-তুলি নয়, একটি সময়ের গভীর অভিজ্ঞতা ধারণ করতে পারে।

…………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved