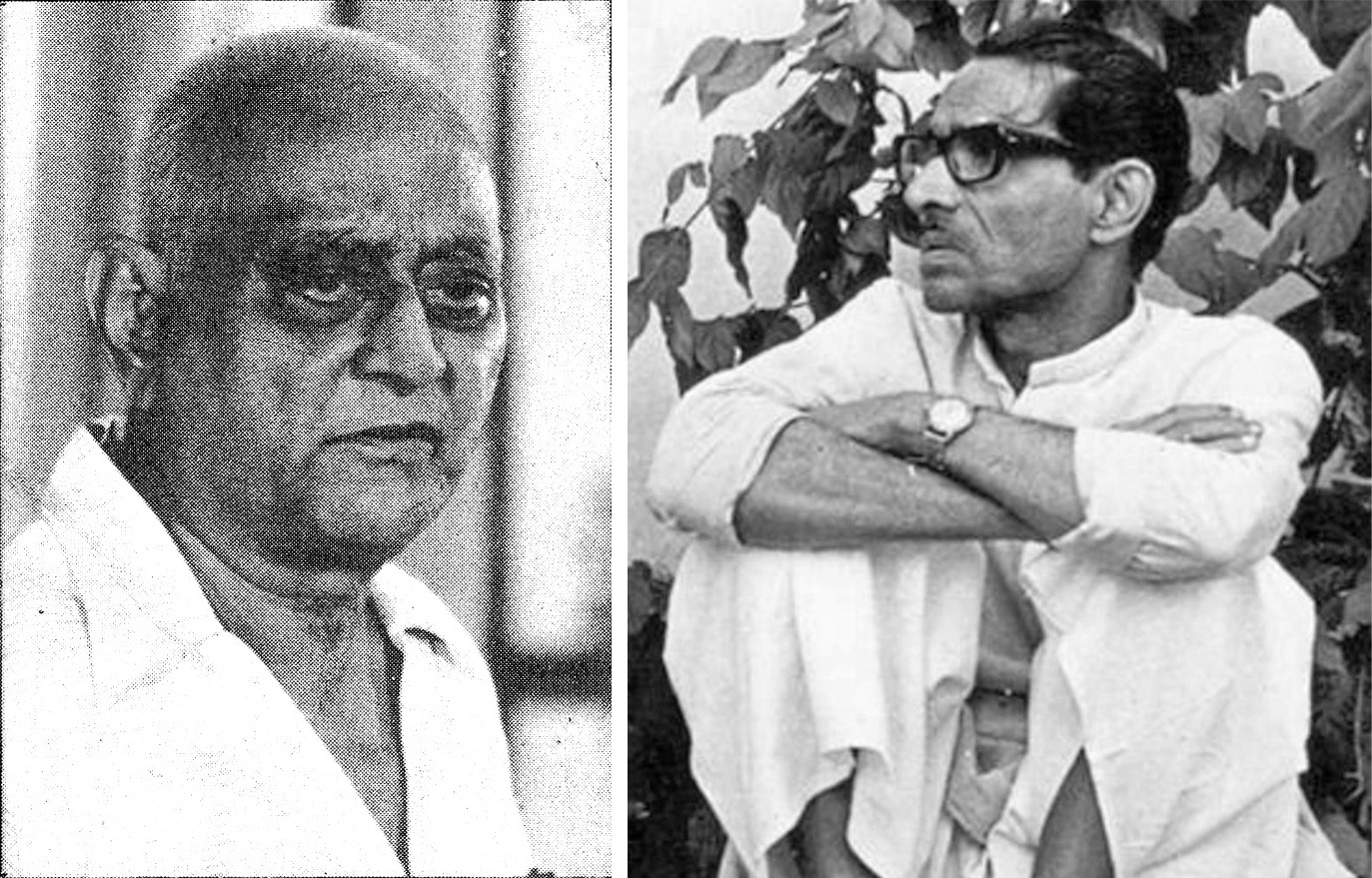

২০২৫ সাল, এই বছর দুলাল দত্তর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের বছর। ৩০ বছর বয়সের আগেই সম্পাদনা করেন ‘পথের পাঁচালী’ নামক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটি। আর তাই দুলাল দত্তকে মনে রাখার সব থেকে বড় কারণটিই হল তিনি সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘আগন্তুক’ পর্যন্ত ২৮টি কাহিনিচিত্র আটটি তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির সম্পাদক। দুলাল দত্ত দীর্ঘ সম্পাদনা-জীবনে ১০০টির মতো কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র সম্পাদনা করেছেন। সত্যজিৎ রায় ছাড়াও সম্পাদনার কাজ করেছেন সত্যেন বসু, সুশীল মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর, তরুণ মজুমদার, পীযূষ বসু, বারীন সাহা, হরিসাধন দাশগুপ্ত, জেমস আইভরি, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়-সহ দেশি-বিদেশি একাধিক চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ ‘ক্ল্যাপার বয়’ হিসেবে– তবে কলকাতায় নয়, সুদূর বম্বেতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি। বম্বেতে গ্রাসাচ্ছাদনের লড়াই চালাতে চালাতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অদম্য আগ্রহ তৈরি হয় ফিল্ম-এডিটিংয়ের জটিল কাজে। কলকাতায় ফিরে এসে ছবি-সম্পাদনার শিক্ষানবিশি চলে অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ও রমেশ যোশীর মতো প্রখ্যাত ফিল্ম এডিটরদের কাছে।

৩০ বছর বয়সের আগেই সম্পাদনা করেন ‘পথের পাঁচালী’ নামক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটি। এছাড়াও সারা জীবনে সম্পাদনা করেছেন একশোর ওপর কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র। সত্যজিৎ রায় ছাড়াও সম্পাদনার কাজ করেছেন দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে। তিনি দুলাল দত্ত।

ছবির জগতের গ্ল্যামারের বাইরে রয়ে যাওয়া সাদামাটা, নির্বিবাদী ও অন্তর্মুখী মানুষটিকে নিয়েই এই প্রতিবেদন।

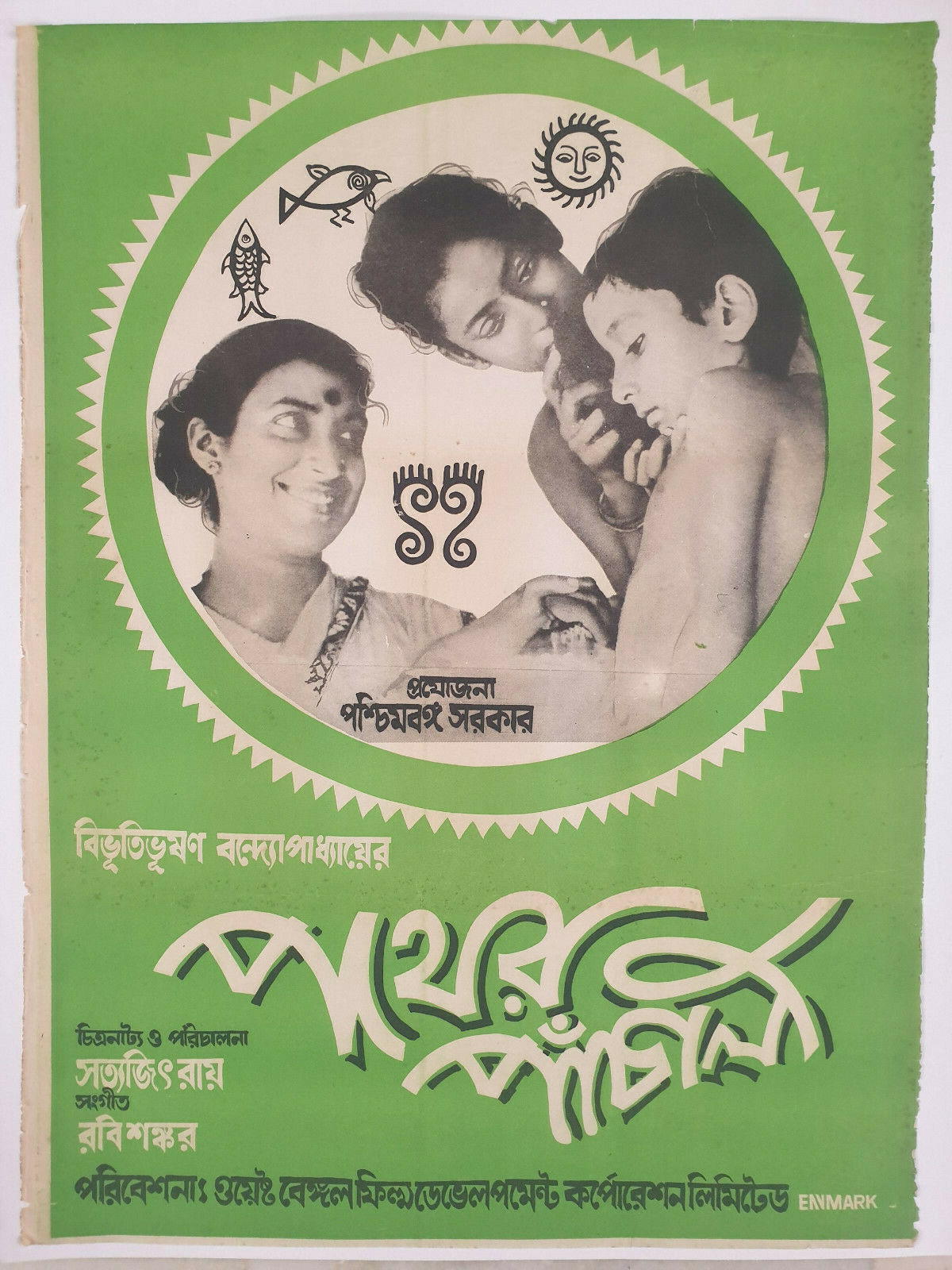

৩০ জুলাই, ১৯৫৫। টালিগঞ্জ অঞ্চলের ২৭ নম্বর চণ্ডী ঘোষ রোডের ‘বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি’র এডিট-রুমে সেদিন সকাল থেকেই শেষ-পর্বের চরম ব্যস্ততা। আর অল্প সময় পরেই এডিট-রুম থেকে ‘পথের পাঁচালী’ নামক চলচ্চিত্রটির ফাইনাল প্রিন্ট নিয়ে প্রোডাকশনের জিপটা রওনা হবে। কিছু সময় পরে সেদিন যখন প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজের আপিস ছুঁয়ে দমদম এয়ারপোর্টে জিপটা পৌঁছল, তখন দুপুর ১২টা পেরিয়ে গিয়েছে। তার আগে অবশ্য ছবির পরিচালক তরুণ সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান রায় প্যান-অ্যামের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটটা দেড় ঘণ্টা ডিলে করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্যান-বন্দি ছবির প্রিন্ট এয়ারপোর্টে পৌঁছে ঠিকঠাক ওঠার পর সেদিন নিউ ইয়র্ক-গামী প্লেনটি ছেড়েছিল। গত ১৫ দিনের দিনরাত এক করে টানা অক্লান্ত লড়াই এবার শেষ হল, হল, বুঝতে পারলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং ছবির সম্পাদক দুলাল দত্ত।

‘পথের পাঁচালী’ ছবিটি নিয়ে এই তৎপরতার শুরুটা হয়েছিল আরও মাস আটেক আগে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎই কলকাতায় এসেছিলেন নিউ ইয়র্কের ‘মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট’-এর অন্যতম ডিরেক্টর মনরো হুইলার। ভারতীয় জীবন যেসব আর্ট ফর্মের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব বিষয়কে তিনি চাইছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত করতে। একদিন বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারের অফিসে বসে সত্যজিতের সঙ্গে কথা হয় মনরোর। তখনই সত্যজিৎ তাঁকে ‘পথের পাঁচালী’ ছবির কথা বলেন এবং ছবির কয়েকটি স্টিল দেখান। আর তাতেই ছবিটি সম্পর্কে আগ্রহ দ্বিগুণ হয় মনরো হুইলারের। তিনি তখনই জানান, পরের বছর যখন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে; তখন এই ছবিটি দেখাতে চান সকলকে। কথা পাকা হয়ে গেল যে, ‘পথের পাঁচালী’ ছবির বিশ্ব-উদ্বোধন হবে মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ। এ যেন একজন তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালকের কাছে কোনও দৈব আশীর্বাদ। বিশ্ব-বাজারে জীবনের প্রথম ছবির এমন দরজা খোলার সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটে না। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। হাতে সময় কম, দ্রুত ছবির বাকি শুটিং– পর্ব শেষ করে সত্যজিৎ এডিটর দুলাল দত্তকে সঙ্গী করে নেমে পড়েন ছবির এডিটিংয়ে। সেই শুরু ওঁদের একত্রে পথচলা। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় সেদিন তৎপর হয়ে দমদম এয়ারপোর্টে ফোন করে ওই ব্যবস্থাটুকু করেছিলেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারই ছিল ‘পথের পাঁচালী’ ছবিটির প্রযোজক।

২.

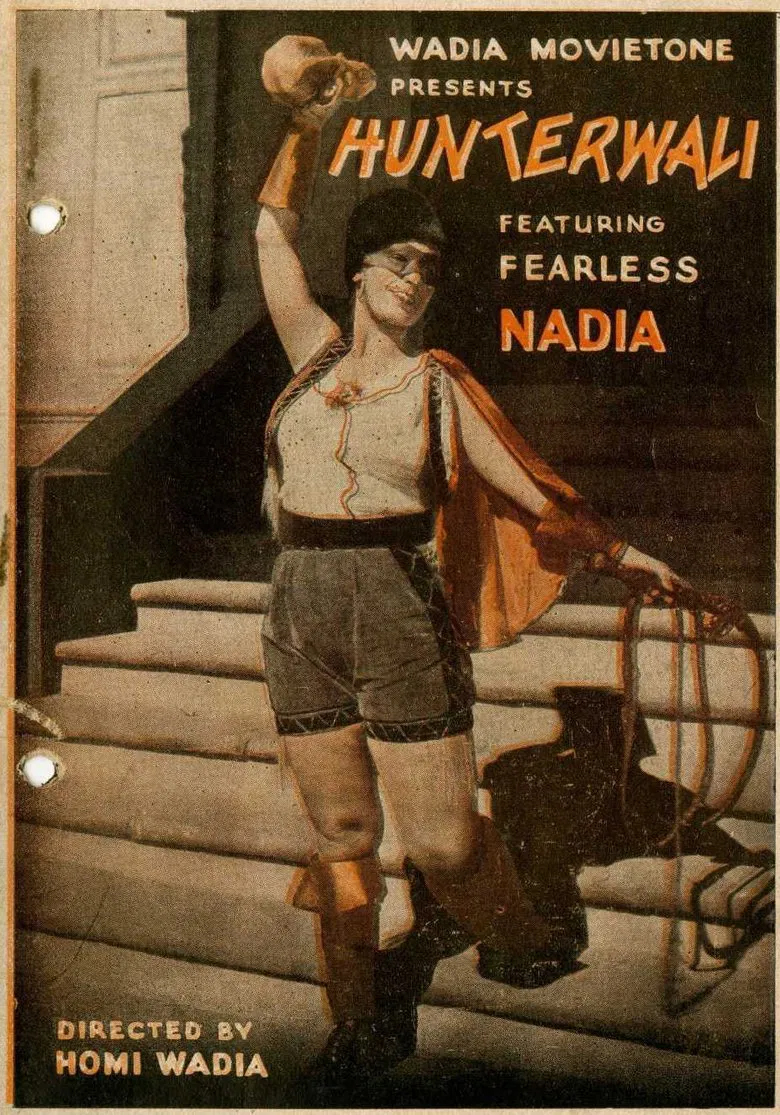

এর ঠিক বছর ১৩ আগের ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো। সেই কাহিনি একান্তভাবেই এই ছবির এডিটর দুলাল দত্তর ব্যক্তিগত। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মাত্র ১৭ বছর বয়সে চেতলার ‘সুচিত্রা’ সিনেমাহলে বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দি স্টান্ট-মুভি ‘হান্টারওয়ালি’ দেখে হঠাৎ খেয়ালে আগুপিছু তেমন না ভেবে সিনেমার কাজ শিখতে বম্বে পাড়ি জমান দুলাল। কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রাক-যৌবন বয়সের নিতান্তই হঠকারী কাজ ছিল সেটি। তার অল্প সময় আগে যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী কাজ জুটেছিল ‘ক্যালকাটা কর্পোরেশন’-এর একটি চ্যারিটেবল হসপিটালে ফার্স্ট-এড কর্মীর। মাসে সাকুল্যে ৩০ টাকা মাইনে। সেই টাকা থেকে থেকে ২১ টাকা দিয়ে টিকিট কাটা গেল বম্বে মেলের। হাওড়া থেকে বম্বে মেলের থার্ড ক্লাসে চেপে কোনওরকমে পৌছঁনো গেল দাদার স্টেশনে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে নির্বান্ধব অচেনা শহরে মাস তিনেক প্রাণান্তকর কষ্টে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই বাড়িতে জুটল বাবা-মায়ের চরম তিরষ্কার! তখনকার দিনে বাড়ির বিনা অনুমতিতে বম্বে যাওয়া আর বখে যাওয়া ছিল সমর্থক। তবে সে পরিস্থিতি থেকে দুলালকে তখনকার মতো উদ্ধার করেন বীণা চৌধুরী। এই ‘বীণামাসি’ দুলালের নিজের মাসি নন, ছিলেন মাসির বন্ধু। থাকতেন দুলালদের পরিবারের একজন হয়েই। মজার বিষয়, বম্বে থেকে ফিরে প্রথমে সেই বীণামাসিকে বাড়িতে পেল না দুলাল। ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে কালিঘাটের নকুলেশ্বরতলায় হালদারপাড়া রোডে উঠে গেছেন বীণামাসি।

পরদিন একে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বুক-ঠুকে দুলাল সটান হাজির বীণামাসির বাড়িতে। দুলালকে দেখেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন বীণামাসি। কারণ দুলালের এতদিনকার প্রশ্রয়দাত্রী কিছুতেই কাউকে না-জানিয়ে ওঁর বম্বে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, দুলালের বাবা-মা এই বম্বে পালিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে বীণামাসির পরোক্ষ মদত আছে বলে বিশ্বাস করতেন। যদিও তা একেবারেই সত্য নয়। তবে পালিয়ে গিয়ে তিনমাসের অসহনীয় কষ্টের পরও দুলাল যা অর্জন করতে পারেনি সেদিন বীণামাসির বাড়িতে মেঘ না-চাইতেই জলের মতোই হঠাৎ করেই ঘুরে যায় ভাগ্যের মোড়। সেদিন দুলালের পরিচয় হয় এমন একজন মানুষের সঙ্গে যিনি নিজে তখনই টালিগঞ্জের ব্যস্ত চিত্র-সম্পাদক। বীণামাসির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তখনকার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ত এডিটর অর্ধেন্দু চাটার্জির। তাই সাময়িক মান-অভিমান, রাগারাগির পর বীণামাসিই উদ্যোগী হয়ে হয়ে দুলালকে পাকাপাকিভাবে জুটিয়ে দিলেন মেসোর কাছে চিত্র-সম্পাদনার কাজ শেখার সুযোগ।

সেদিন অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি জানতে চাইলেন বম্বেতে দুলালের কীভাবে কী কাজে কেটেছে? দুলালের মুখে সবটা শোনার দু’দিন পরে তিনি ওঁকে নিয়ে যান ‘ভারতলক্ষ্মী ফিল্ম স্টুডিয়ো’য়। ওখানে সেদিন ছবির শুটিং চলছিল। অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি একটি ছেলেকে ডেকে বলেন, ‘রমেশ, আজ থেকে এই ছেলেটি আমাদের সঙ্গে অবজার্ভার হিসেবে কাজ করবে।’ এবার তিনি দুলালের দিকে। ফিরে বলেন, ‘এর নাম নাম রমেন যোশী, এ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। তুমি এর কাছ থেকেই এডিটিংয়ের অ-আ-ক-খ শিখতে পারবে। তারপরে আমি তো আছিই।’ প্রথম দিকে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-এর এসব ছবির এডিটিং হত ‘ফিল্ম সার্ভিসেস’-এ। শুরুর দিকে দুলাল সব কাজই শিখেছেন ‘ফিল্ম সার্ভিসেস’-এ থাকার সময়ই। যদিও এর আগে অবজার্ভার হিসেবে এডিটিংয়ের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু সে অর্জন করেছিল বম্বেতে থাকাকালীন ‘পয়গম’ ছবির পরিচালক সুরেন্দ্র দেশাই ওরফে বুলবুল ভাইয়ের ইউনিটের একজন হিসেবে রঞ্জিত মুভিটনের এডিটিং-রুমে। সেই শুরু তারপর কলকাতায় ধীরে ধীরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হয়ে ওঠা।

৩.

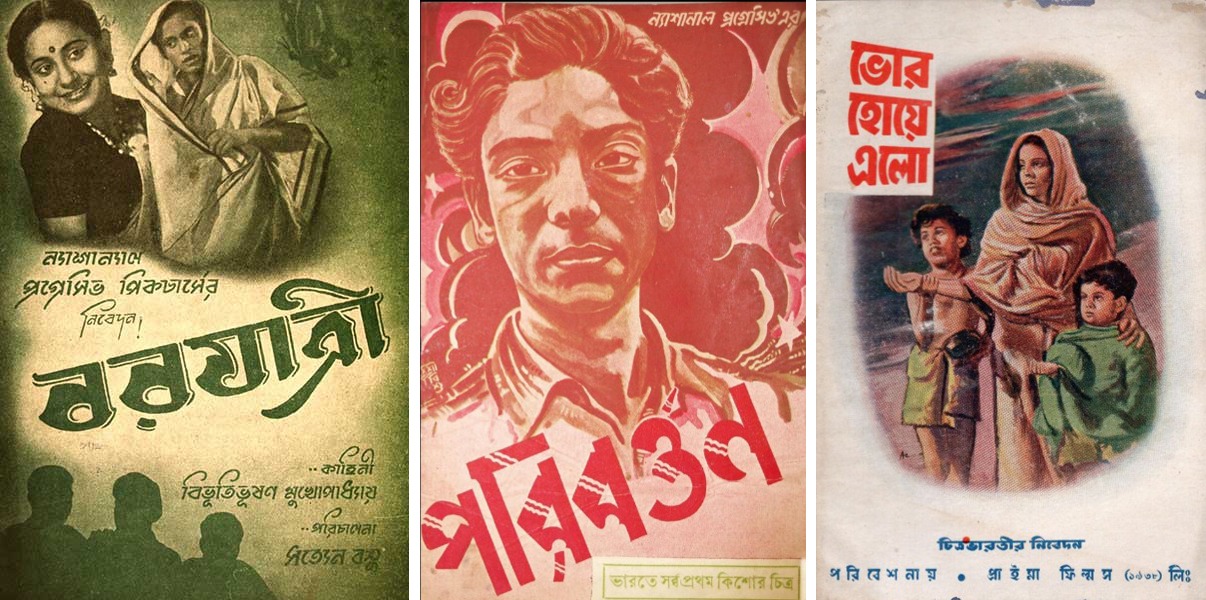

বম্বে থেকে ফিরে আসার এক দশকের আগেই ‘বরযাত্রী’, ‘পরিবর্তন’ ছবি পেরিয়ে পরিচালক সত্যেন বসুর ‘ভোর হয়ে এলো’ ছবির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চিত্র-সম্পাদনা শুরু। সেই ছবিরই আর্ট-ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে ১৯৫২ সাল থেকে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আজীবনের জন্য জুড়ে যাওয়া এক বিচিত্র জীবন দুলাল দত্তের। ৩০ বছর বয়সের আগেই সম্পাদনা করেন ‘পথের পাঁচালী’ নামক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটি। আর তাই দুলাল দত্তকে মনে রাখার সব থেকে বড় কারণটিই হল তিনি সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘আগন্তুক’ পর্যন্ত ২৮টি কাহিনিচিত্র, আটটি তথ্যচিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির সম্পাদক। দুলাল দত্ত দীর্ঘ সম্পাদনা-জীবনে ১০০টির মতো কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র সম্পাদনা করেছেন। সত্যজিৎ রায় ছাড়াও সম্পাদনার কাজ করেছেন সত্যেন বসু, সুশীল মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর, তরুণ মজুমদার, পীযূষ বসু, বারীন সাহা, হরিসাধন দাশগুপ্ত, জেমস আইভরি, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়-সহ দেশি-বিদেশি একাধিক চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে।

সিনেমার নেপথ্য-কর্মী দুলাল দত্ত-র মতো মানুষকে মৃত্যুর মাত্র দেড় দশক পরে বেমালুম ভুলে যাওয়াই হয়তো বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব। তাঁকে কি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি আমরা? জীবিতকালেও জীবনের শেষভাগে এসে একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলেন মানুষটি। আসলে যেন-তেন-প্রকারে আত্মপ্রচার করে মিডিয়ার আলোর নিচে না থাকতে পারলে একালে গুণী শিল্পীকে লোকে পাশে সরিয়ে দেয়। আর দুলাল দত্ত ছিলেন স্বল্পবাক, নির্বিবাদী ও অন্তর্মুখী একজন মানুষ। তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন পরিচালক সন্দীপ রায় ‘‘গোটা কর্মজীবনে দুলাল দত্ত যত কথা বলেছেন তা একত্র করলে দু’-পাতার বেশি হবে না।’’ আর আজকের ডিজিটাল সিনেমার জমানায় ‘অ্যানালগ-মুভিওয়ালা’ দুলাল দত্তের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকুই বা!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved