‘কনটেম্পোরারি’ সে-ই যে তার নিজের সময়ের ভাঙা শিরদাঁড়ার ফাটলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পায় দূর আকাশে ভাবীকালের প্রতিচ্ছবি। অদ্ভুতভাবে, আগাম্বেন-এর এই প্রবন্ধেও ফিরে আসে অন্ধকার রাতের আকাশে গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি পেরিয়ে ছুটে আসা আলোর উপমা। কনটেম্পোরারি সে-ই যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও দেখতে পায় সেই আলোকে, যা এখনও আমাদের কাছে পৌঁছে উঠতে পারেনি, আর নিজের সময়ের অগণিত গনগনে আলোর ঝলকানিতেও সে অন্ধ হয়ে যায় না। দেখতে পায় চোখ ধাঁধানো আলোর ভেতরের অন্ধকারকে।

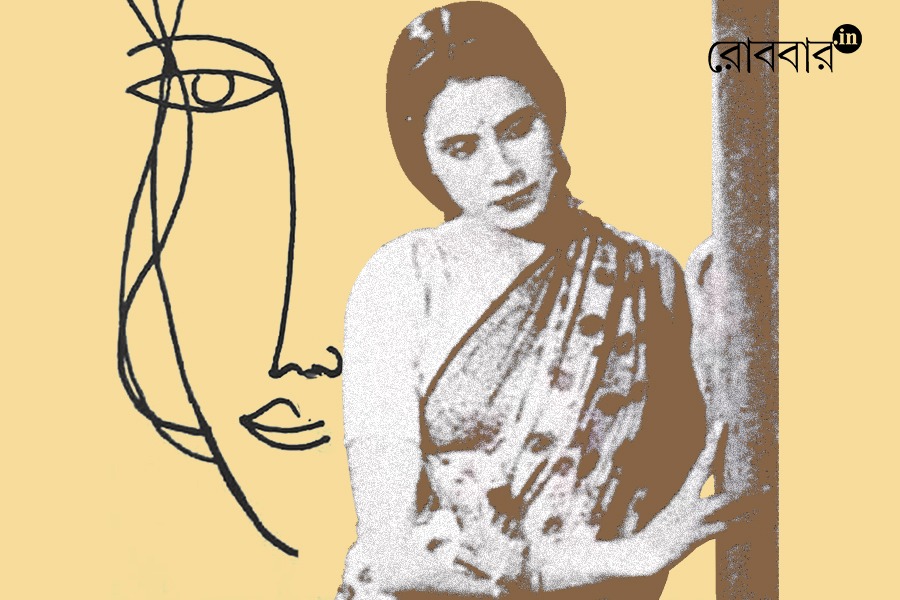

নিজের মায়ের মৃত্যুদিনে তৃপ্তি মিত্রর শততম জন্মদিন নিয়ে লিখতে বসেছি। বিচিত্র সমাপতন! তবে সে-কথায় পরে আসছি। আজ, ২৫ অক্টোবর তৃপ্তি মিত্রের জন্মদিন। বেঁচে থাকলে তাঁর ১০০ বছর হত। এই স্বল্প পরিসরে এমন প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী, নির্দেশিকা, দলনেত্রীর কোনও সামগ্রিক মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এমনকী খুব বিস্তারিত তথ্যঘন কালানুক্রমিক জীবনপঞ্জি আপনাদের সামনে রাখা। তাই সেই প্রয়াস করব না। কিছু কথা, যা বেশ কিছু কাল ধরে মাথায় ঘুরছে– উপলব্ধির কথা, হয়তো আবেগের কথা, কিছু ব্যক্তিগত, কিছু রাজনৈতিক কথা– তাই বলার চেষ্টা করব।

এমন নয় যে, তৃপ্তি মিত্রর বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ আমি করিনি। করেছি, বেশ কিছু বছর ধরে। আমার পিএইচডি গবেষণার সময়ে। সেই গবেষণা পরে আমার বইয়ের অংশ হয়ে বেরিয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে ‘পারফরমিং সাইলেন্স: উইমেন ইন দ্য গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল’। আগ্রহী জনেরা নিশ্চয়ই খুঁজে নেবেন। এই গবেষণা করতে গিয়ে আমার যারপরনাই কাজে লেগেছিল দু’টি বই। প্রথম, তৃপ্তি মিত্রের প্রয়াণের অব্যবহিত পরে, ১৯৯২ সালে ‘শূদ্রক’ নাট্যদলের দ্বারা প্রকাশিত ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ, যেখানে অভিনেত্রীর নিজের লেখা-সহ সংকলিত হয়েছিল তাঁর জীবন, অভিনয় ও অন্যান্য কাজ নিয়ে তাঁর সমসাময়িক, অগ্রজ এবং অনুজ গুণী মানুষজনের বহু রচনা, স্মৃতিচারণা, রোমন্থন, বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়, ২০১০ সালে প্রকাশিত দেবাশিস রায়চৌধুরী রচিত ‘তৃপ্তি মিত্র: শিল্পে ও জীবনে’। শ্রী কুমার রায়-এর ভূমিকা-সহ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত বিস্তারিত গবেষণামূলক এই বই সত্যি সংগ্রহযোগ্য। আবারও, আগ্রহী পাঠকদের জন্যে এই দু’টি বইয়ের সন্ধান আমি দিয়ে রাখলাম। কিছুটা ঋণ স্বীকারও করলাম।

তবে আজ বলতে চাইছি অন্য কথা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সহৃদয়তা আর তার সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্কের কথা। ক্ষুধার্তের খিদে যিনি নিজের শরীরে অনুভব করেন, তিনি সহৃদয়। যে অভিনেতা তাঁর শরীরে অনুভূত বেদনার অনুরণন তাঁর দর্শকের শরীরে সঞ্চারিত করতে পারেন, তিনি জন্ম দেন সহৃদয়তার। হয়তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সম্মিলিত এক সহৃদয়তার। কেমন হয় সমূহের সহৃদয়তা? কীভাবে তার জন্ম হয়? কোন যৌথতার আভাস নিয়ে আসে সে? আজ নিশ্চিহ্ন, কিন্তু সতত আহূত, কোন অগ্রগামীর আগমন ঘোষণা করে সে? কার বেদনার অনুরণন অনুভব করেন অভিনেতা তাঁর শরীরে? শুধুমাত্র নিজের? কার স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁর শরীর? নিজের, আবার অপরেরও। নিজের আর অপরের বেদনার হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া– হঠাৎ, আবার হঠাৎ নয়। বহু বছরের পরিশীলন ছাড়া– শুধু শারীরিক নয়, মানসিক, ‘মানবিক’ পরিশীলন ছাড়া– বেশিরভাগের জন্য এই অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এই হঠাৎ মোলাকাত অসম্ভব। একসঙ্গে, জটিল বহুমাত্রিকতায়, নিজের ও অপরের বেদনা একসঙ্গে অনুরণিত হয় যে শরীরে– সে শরীর অভিনেতার। বিশ্লেষণ বহির্ভূত নয় এই শ্রম– তবে সমস্ত সত্যিকারের শ্রমের মতোই এই শ্রমও শারীরিক। খিদে পাওয়ার মতোই বাস্তব। আবার খেতে দেওয়া আর একসঙ্গে খেতে বসার মতোই সামাজিক। ক্ষেত্রবিশেষে সমষ্টিগত এবং রাজনৈতিকও বটে– যদি খেতে বসে খেয়াল থাকে সবাই খেতে পেল কি না, তবেই।

ক্ষণিকের জন্য অনুভূত হলেও এই সম্মিলিত সহৃদয়তার রেশ দীর্ঘমেয়াদি– তার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব তীব্র। তৃপ্তি মিত্রের কর্মজীবনের শুরু এই সহৃদয়তায়। মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শেষ-ও সেই সহৃদয়তাতেই। এই শাস্ত্রীয় কট্টরপন্থার যুগে, তাঁর কর্মজীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে, যদি আমরা শিখি সহৃদয়তার সংজ্ঞায়ন অন্যভাবে করতে, তাতে থিয়েটারের রাজনীতির লাভ বই, ক্ষতি নেই। ১৯৮৭ সালে দিল্লিতে আয়োজিত ‘স্পেস’ বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় তৃপ্তি মিত্র নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘কোনও আপনজন মারা গেলে আমাদের আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলা হত ওখানে চলে গেছে।’ ছোট্ট তৃপ্তি জানতে চাইতেন যিনি গেছেন তিনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন কি না। উত্তর আসত ‘পাচ্ছে বইকি’। মিত্র লিখছেন, ‘মনে মনে সেই প্রিয়জনের সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা কইতাম । […] এই নাটকের মাধ্যমে আমাকে এই নাটকের ক্ষেত্রেই আমার আকাশ খুঁজে নিতে হয়। আমি যখন মঞ্চে উপস্থিত হই তখন দর্শক আর আমার মাঝখানে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়– আমি যে সংলাপ বলি কেবল বলবার জন্যেই তো বলি না, সেই সংলাপ দর্শককে তার চারপাশের সামান্য ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে যাতে অন্য কিছু ভাবায়, অন্য কিছুর জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে তার মনে, আমাকে তো সেই চেষ্টাই করতে হয়।’ এ এক অদ্ভুত ইমেজ। প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেত্রীর শরীরী স্মৃতিতে ফিরে আসে ছোট তৃপ্তির বিস্মিত উপলব্ধি। ছোটবেলার অন্ধকার আকাশে হারানো আপনজনের সঙ্গে মনের দু’ কথা বলে নেওয়া, বিশ্বাস করা যে সে শুনতে পাচ্ছে। বড় হয়ে অভিনেত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবার সামনে দেখেন অগাধ অন্ধকার: মঞ্চের ওপারে অজানা অন্ধকারে অনুমানে একটা ভিড়। এই তার আকাশ। এক অদৃশ্য আপনজনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে যাওয়া, বিশ্বাস করা– সে সহৃদয়– সে শুনতে পাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে এই ভিড় একদিন সমষ্টি হয়ে উঠবে। অন্ধকারেও সবাই শুনতে পাবে সবার কথা। (‘অন্ধকার সময়ে গান হবে কি? হবে, অন্ধকার সময়ের গান।’) ভাবতে গেলে মনে হয়, সব শিল্পই কি এইভাবে সমস্ত ভয়-নিরাশার মুখে তুড়ি মেরে, অসীম, অগাধ অন্ধকারে কথা ছুড়ে দেওয়া নয়? অন্ধকার থেকে প্রতিধ্বনির, প্রত্যুত্তরের জন্য যাবজ্জীবন অপেক্ষারত থাকা নয়?

মিত্র লিখছেন, ১৯৪৩ সালে প্রথম অভিনয়ে আসার কথা। গ্রামের পর গ্রাম ক্ষুধার্ত কৃষকেরা তখন কলকাতার রাস্তায়। দুর্ভিক্ষ চারিদিকে। লিখছেন ‘গ্রুয়েল কিচেন’ বা লঙ্গরখানায় ভলেন্টিয়ারের কাজ করার কথা: ‘একটু খাদ্যের জন্য হাহাকার করে রাস্তায় রাস্তায় প্রায় পোকা-মাকড়ের মত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। সেই সময় আমি সবে স্কুলের চৌকাঠ পার হয়েছি […] গ্রুয়েল কিচেনে ভলেন্টিয়ার হিসাবে কাজ করি, তাদের জন্য চাঁদা তুলি। আরও অনেকের সঙ্গে তাদের খিচুড়ি পরিবেশন করি। কিন্তু বুঝতে পারি সে তাদের পক্ষে কত অকিঞ্চিতকর। চোখের সামনে দেখি মৃত্যু। আমার হাতের ওপরেই একদিন এক কৃষকবধু ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে […] অভিনয়ের কিছুই জানি না– তবু ওদের জন্য ওদেরই একটি চরিত্র হয়ে মঞ্চে নামলাম। […] কী জানি ঐ ওদের মধ্যে কাজ করতাম বলেই হয়ত মঞ্চে উঠে নাট্যকারের তৈরি চরিত্র, বানানো, কিন্তু বড়ো সত্য– অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠল।’

এই যে ‘বানানো, কিন্তু সত্যের থেকেও বড় সত্য’ এই কথাটা সমস্ত অর্থে সমসাময়িক থিয়েটারের জন্য প্রযোজ্য। ‘কনটেম্পোরারি’ কাকে বলব সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইতালীয় দার্শনিক জর্জো আগাম্বেন, রুশ কবি ওসিপ মান্দেলস্তামের ভাষা অনুসরণ করে, এক জায়গায় লিখেছেন, ‘কনটেম্পোরারি’ সে-ই যে তার নিজের সময়ের ভাঙা শিরদাঁড়ার ফাটলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পায় দূর আকাশে ভাবীকালের প্রতিচ্ছবি। অদ্ভুতভাবে, আগাম্বেন-এর এই প্রবন্ধেও ফিরে আসে অন্ধকার রাতের আকাশে গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি পেরিয়ে ছুটে আসা আলোর উপমা। কনটেম্পোরারি সে-ই যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও দেখতে পায় সেই আলোকে, যা এখনও আমাদের কাছে পৌঁছে উঠতে পারেনি, আর নিজের সময়ের অগণিত গনগনে আলোর ঝলকানিতেও সে অন্ধ হয়ে যায় না। দেখতে পায় চোখ ধাঁধানো আলোর ভেতরের অন্ধকারকে। মিত্র লিখছেন, ‘এক একদিন এমনও তো হয়েছে। লঙ্গরখানায় কাজ করার পর বাড়ি ফিরেছি অনেক বেলায়। স্বভাবতই সকলের খাওয়া শেষ। টেবিলে আমার খাবার চাপা আছে। কিন্তু খেতে গিয়ে আমি খেতে পারিনি। ওদের জন্য দুঃখ? না, সবটা তো নয়। খাবার জন্য ওরা কেমন অমানুষ হয়ে যাচ্ছিল…’। তৃপ্তি লিখছেন একটা গন্ধের কথা যা তখন তাকে তাড়া করে বেড়াত, খেতে দিত না। বিশুদ্ধ সহৃদয়তা যে সহজ নয়– একটা প্র্যাকটিস– কঠিন অনুশীলন, যার মধ্যে মায়া আর প্রতিক্ষেপ মিলেমিশে থাকে, এই জটিলতা, এই সততা প্রকৃত অভিনেত্রীর স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কোথায় পাব? একে ডায়ালেক্টিকাল চেতনা বললে কি অত্যুক্তি হবে? নৃত্যবিদ্যার তাত্ত্বিক সুসান ফসটার যাকে ‘কাইনেস্থেটিক এম্প্যাথি’ বলেছেন, তা যেমন ‘লাইভ পারফরমেন্স’-এর অভিজ্ঞতার জন্য চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তো সত্যি যে মানুষ সত্যিকারের অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে ভয় পায়, দু’-পা পিছিয়ে দাঁড়ায়, চোখমুখ ঢেকে ফেলে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়? এই দুই পরস্পরবিরোধী টানকে যদি একসঙ্গে না অনুভব করি, যদি না চিনি, মুখোমুখি না হই– যদি ভান করি যে, আমি শুধুই সহৃদয়– তবে সেটা ভানই হবে, অভিনয় নয়।

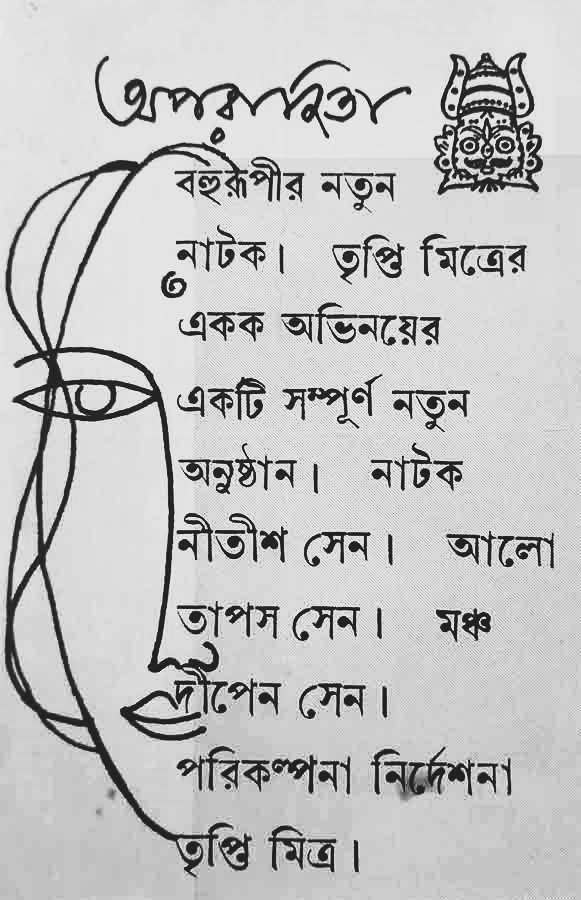

ইপ্টার হয়ে শো করতে গিয়েছেন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ। ‘জবানবন্দি’ নাটক। মিত্র লিখছেন, “‘জবানবন্দি’ নাটক ছিল, গ্রাম ছেড়ে সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে যারা কলকাতায় চলে এসেছিল, সেই চাষ আবাদের কারবারিদের নিয়ে।” নাটক শুরু হতে যখন অনেক দেরি, বেলা তিনটে নাগাদ হঠাৎ খুব তেষ্টা পেল তাঁর। কিছুদূরে একটি বাড়িতে গিয়ে জল চাইতে, কয়েকজন মহিলা বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন, তারা কারা। ‘নাটকের মেয়ে’ জানতে পারায়, ভেতর থেকে পুরুষ কন্ঠে ভেসে এল তিরস্কার: ‘নাটুকে মেয়েদের সঙ্গে অত কথা কী?’ মিত্র লিখছেন, ‘আরও একটা কথা বললেন, মানে আখ্যা দিলেন, যেটা বুঝতে একটু সময়ই চলে গেল। তারপর বুঝতে পেরে ক্ষোভে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। হায় রে ছায়াঘেরা বাড়ি। হায় রে জল খাওয়া।’ সব আশ্রয় যে সকলের জন্য আশ্রয় নয়– এই কথা শহরের ভদ্রমহিলা অভিনেত্রীকে বুঝে ওঠার জন্য দাম চুকোতে হয়। জাতিবিদ্বেষ, নারীবিদ্বেষ আর আরও কত অন্ধকার যে বাস করে আমাদেরই সব ছায়াঘেরা গৃহকোণে, সে উপলব্ধি যে মিলিয়ে যায়নি তৃপ্তির মানসপট থেকে, তার প্রমাণ বোধহয় বহু বছর পরে ‘অপরাজিতা’ নাটকে তার একক অভিনয়। আশ্রয়হীনতাকে ফেলে আসতে পারেননি অতীতে, তাই ‘অপরাজিতা’ নাটকের শেষ দৃশ্যে ব্যর্থ থিয়েটার অভিনেত্রী আমাদের বলে যান, যেন সেই ‘ভদ্রলোক’– বা তাঁর মতো আরও ভদ্রলোকেরা– তাঁর খোঁজ নেন সন্ধে নামার পরে মেট্রো সিনেমার নিচে। নেপথ্যে বোধহয় হেসে ওঠে ‘বি থিয়েটারের’ বিনোদিনীর ছায়া।

তবে এইখানেই শেষ করলে ভুল হবে। ‘বহুরূপী’ নাট্যদল থেকে ইস্তফা দেওয়ার অব্যবহিত পরে, ১৯৮২ সালে স্থাপিত হয় আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়। তৃপ্তি মিত্র কাজ শুরু করেন আবার, নতুন উদ্যমে, ছোটদের সঙ্গে। প্রথমে আবৃত্তি শিক্ষা থেকে শুরু করে নানা ধরনের ক্লাস শুরু হয় সেখানে– বন্ধুমহলের বিশিষ্ট গুণীজনেরা এসে ক্লাস নেন– তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, যোগেশ দত্ত। শূদ্রক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে প্রয়াত নাট্য নির্দেশক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরব্ধ’ বিষয়ে প্রবন্ধে আমরা তৃপ্তি মিত্রের এই উদ্ধৃতি পাই, আরব্ধ স্থাপনার বছর পাঁচেক বাদে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে: ‘…প্রথমে একজন ছাত্র, তারপরে চার-পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী। ওদেরই আগ্রহে শুরু করি। […] আমার এটা একটা ছোট্ট কুটির শিল্প বলতে পারেন। আমি নিজে শেখাই, তার জন্য আমি টাকা নিই না। যিনি গান শেখান তাঁকে আমি কিছু পারিশ্রমিক দিই। এছাড়া অনেকে আছেন, যারা বন্ধুত্বের খাতিরে থিয়েটারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিনা পারিশ্রমিকে শিখিয়ে যায়…’ অপরাজিতা কে? যিনি কোনও দিন পরাজিত হননি? না তিনি, যিনি পরাজয় স্বীকার করেননি? উঠে দাঁড়িয়ে– আবার, আবার, আবার– আশ্রয়হীনতার থইথই অন্ধকারে, সহৃদয়তার, স্নেহের, আলোর বলয় গড়ে তুলেছেন। অপরাজিতা তাঁরা সবাই যাঁরা হার মানেননি। ঘোর অন্ধকারেও নাছোড়বান্দা তারার মতো জ্বলতে থেকেছেন। এই সাক্ষাৎকার যদি ১৯৮৭-র হয়, তবে তার দু’ বছর পরেই তৃপ্তি মিত্র মারা যান– ১৯৮৯ সালের ২৪ মে। আমার তখন ৮ বছর বয়স। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি, দেখে থাকলেও মনে নেই। শম্ভুবাবুকে মনে আছে। তবে সে আরেকদিনের কথা। তৃপ্তি মিত্রের গল্প আমি শুনেছি মায়ের কাছে। বাবার কাছেও বটে, তবে মায়ের কাছে বেশি। আর শুনেছি, আমার দিদিমার কাছে। তাঁরা বহুকাল আগে– ১৯৪৩-এর উত্তাল, অন্ধকার, অথচ আজকের থেকে ঢের বেশি আলোকিত সময়ে– লঙ্গরখানায় কমরেড ছিলেন। সে কথা দিদিমার মনে ছিল, ‘তৃপ্তিদি’র মনে ছিল কি না জানা হয়ে ওঠেনি।

মায়ের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। মায়ের কথা দিয়ে শেষ করব। খুব বেশি কিছু বলব না। একটা-দুটো কথা। আমার মা– অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রী। তৃপ্তি মিত্রের উত্তরসূরি। লোকমুখে শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি– যোগ্য অভিনেত্রী ছিলেন। কম করে বললাম। তার থেকে বড় কথা, সহৃদয় মানুষ ছিলেন। ১৬ বছর বয়স থেকে জীবনের প্রায় শেষদিক অবধি এই থিয়েটারেই অভিনয় করেছেন। ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ৩৯ বছর বয়সে আমার মা মারা যান। কেউ মনে রাখেনি। থিয়েট্রনের তরফ থেকে একটা স্মরণসভা হয়েছিল, খুব আবছা-আবছা ঘোরের মতো মনে পড়ে। ব্যস। আর কিছু নয়। প্রায় কোনও লেখালেখি হয়নি। এমনকী আমি নিজে বিট্রে করেছি। মার কথা লিখে উঠতে পারিনি বলে একটা পুরো বই লিখে ফেলেছি। কিন্তু মাকে নিয়ে আজও লিখতে পারি না। ভিতু। আজ এই দিন-তারিখের অদ্ভুত সমাপতনে মনে হল– ‘ভিতু মেয়ে, যা থাকে কপালে, লিখেই ফেল।’ সত্যি, মা-কে আজও না মনে করলে পাপ হত। ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম যে, আমি যখন বেশ কয়েক মাস পেটে, তখন আমার মা (কোন নাটক মনে নেই) একটা উঁচু রস্ট্রম থেকে স্টেজের ওপর লাফ দিতেন। শো-তে, টেক রিহার্সালে। ছোটবেলা খুব গর্ব হয়েছিল শুনে। পরে বড় হয়ে মনে হয়েছে, মা কি জানত আমার কিছু হবে না? মা কী করে জানত আমার কিছু হবে না? মা নিশ্চয়ই জানত, ঠিক জানত, যে আমি বেঁচে যাব। সাহসী মা আমার, নয়তো লাফটা দিত কী করে? সত্যি মিথ্যে আজ আর যাচাই করার উপায় নেই, দিনক্ষণও আর কেউ নেই যে মনে রাখবে। তবে লাফ মা দিয়েছিল। এইটুকু আমি জানি। একটা অন্ধকারকে লক্ষ্য করে লাফ ওরা সবাই দিয়েছিল। তারার খোঁজে, অজানা অথচ সহৃদয় আপনজনের খোঁজে। নিজেকে বলি, এমন মায়ের মেয়ে আমি, এখন আর আমাকে মারে কার সাধ্য? এমন মায়েদের মেয়ে আমরা– যারা সেই অন্ধকার আকাশে তারার খোঁজে বারবার ঝাঁপ দিয়েছেন– তাই আজও আমরা বেঁচে আছি। এমন মায়েদের মেয়ে আমরা, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যে যে অন্ধকারের মুখে। সেই সতত অগ্রগামী সমূহের হয়ে বলছি, এমন মায়েদের মেয়ে আমরা, তাঁরা আমাদের বাঁচিয়ে গেছেন, এখন আর আমাদের মারে কার সাধ্য?

তৃপ্তি মিত্রকে প্রণাম।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved