দীপেনের মৃত্যুর উনচল্লিশ দিন আগে, ১৯৭৮ সালের ৬ ডিসেম্বর সন্জীদার সঙ্গে শেষ দেখা দীপেন্দ্রনাথের। তার আগে, একাত্তর সালে সন্জীদা একবার সপরিবার দীপেনের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। রাতে সন্জীদা রুটি খেতে পারতেন না, ভাত খেতেন। ‘ঘরের লোকেরা একদিন বললেন, শুনুন সন্জীদা খাতুন, জানবেন, জীবনে এই প্রথম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কালোবাজারে চাল কিনেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য।’ বাংলাদেশের জন্য দুর্বলতায় সারা জীবন মেনে চলা আদর্শ দীপেন যে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেকথা সন্জীদা ভোলেননি।

আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়া দুই বাংলার দুই ব্যক্তিত্ব। একজনের হাতে কলম, অন্য জনের গলায় শুধু গান। একজন লেনিনের জন্মশতবর্ষে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই একুশ শতকে মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন জয়ন্তী উদযাপন করবে, আরেকজনের লড়াই ছিল– এক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশ গড়ে তোলার। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার ১২ বছর আগে সেই ১৯৭৯ সালের ১৪ জানুয়ারি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন প্রথম জন, সম্পূর্ণ অপরিণত বয়সে। আরেকজন বিদায় নিলেন এই সেদিন, ২৫ মার্চ, জীবনের ৯২-তম বসন্তে।

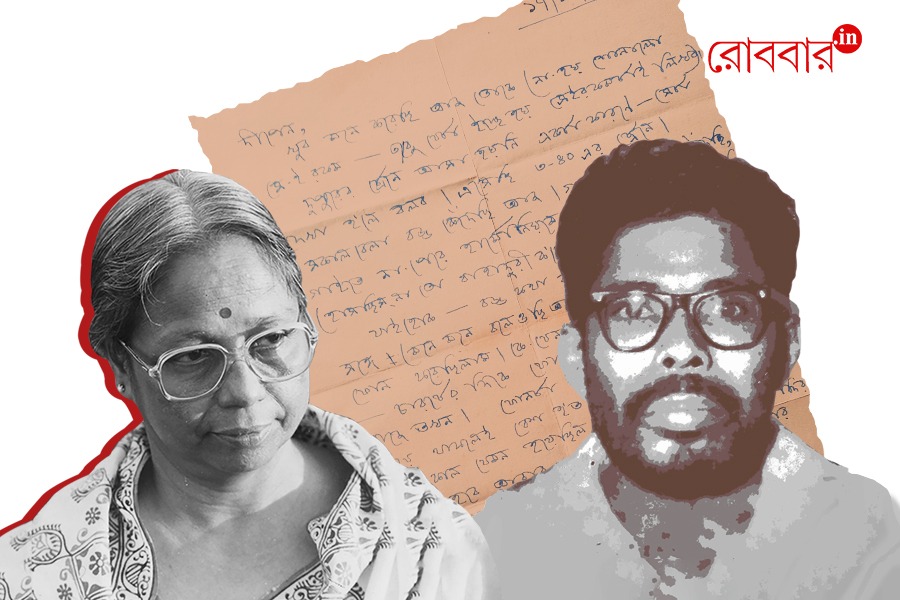

তাহলে? একের পর এক বাক্যে আমি এই দু’জনকে জুড়তে চাইছি কোন মাত্রায়? কারণ, দু’জনেই নিজেদের শিল্পচর্চার মাধ্যম ডিঙিয়ে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির সীমারেখা মুছে দেওয়ার কাজ করে গিয়েছেন আমৃত্যু এবং অক্লান্ত। একজনের বরাবরের অসুস্থ শরীর এবং অন্য জনের বয়স, সেই কাজে কখনওই অন্তরায় হয়নি। একজনের নাম দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (Dipendranath Bandyopadhyay), অন্য জন সন্জীদা খাতুন। নাম ছাড়া তাঁদের দু’জনেরই অন্য কোনও পরিচয় দেওয়ার আজ আর প্রয়োজন পড়ে না। আর অদ্ভুত ভাবে, এই দু’জনের মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য ভালোবাসার সম্পর্ক।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ঢাকায় গিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু। সেই সফরেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ সন্জীদার। ফিরে এসে নতুন সাহিত্য সাময়িকপত্রে একটি রিপোর্টাজ লেখেন দীপেন্দ্রনাথ। ‘আর এক ঢাকায়’। সন্জীদা পরে জানাচ্ছেন, ওই লেখায় ঢাকা শহরের রিকশাচালকের মুখে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম, পরিচয়ের উল্লেখ শোনার কথা লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। যা পড়ে তাঁরা হেসেছিলেন। সন্জীদার ভাষায়, ‘হাসব না-ই বা কেন? ওই উচ্ছ্বাসই তো খায়। বড্ড আশা বাড়িয়ে দেয়। আকাশে তুলে দিয়ে তারপর ধূলায় ফেলে দেয় ধপ করে, আচমকা। এই উচ্ছ্বাসের মরণে মরতে হয়েছে তাঁকে জীবনে কতবার!’

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্জীদা চলে আসেন কলকাতায়। তখন দ্বিতীয়বার দেখা দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। দীপেন ততদিনে কলকাতায় তৈরি করে ফেলেছেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি। তখন সিদ্ধান্ত হয়, একটা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। শিল্পীরা সেখানে মহড়া দিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হতে পারবেন। অনুষ্ঠান করে টাকা তোলা যাবে। সেই বাড়ি আর ভাড়া করা যায়নি। তবে একটা রিহার্সালের জায়গা ঠিক করে সেখানে বাংলাদেশের শিল্পীদের জড়ো করেন দীপেন। তৈরি হয় ‘রূপান্তরের গান’। সেই গান গাওয়া হত মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে, শরণার্থী শিবিরে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে, দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। তৈরি হয় ‘মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংগঠন’।

এপার বাংলার রাজনীতি দীপেনকে দিয়ে লিখিয়েছিল সংশয়দীর্ণতার গল্প, ‘হওয়া না হওয়া’। সন্জীদা মনে করতেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীপেনকে আবার ‘নিশ্চয়ই’ প্রতীতিতে বলিষ্ঠ করে তুলেছিল। লিখছেন, ‘কতবার বলেছেন, তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে ডাউন টু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কতদিন পর আবার সব রকমের লোক নিয়ে হতে পেরেছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি, ভাবুন তো একবার।’

সন্জীদার তখন বারবার মনে হত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় সত্যি সত্যি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি। নিজের অনুভব থেকে সেকথা বললেই দীপেন আহত হতেন। জোর দিয়ে বলতেন, ‘আপনি কিছুই বোঝেন না।’

সন্জীদার ভাষায়, ‘যাই হোক, সংস্কৃতিবান দীপেন বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামের সেই দিনগুলোতে আদর্শের বিশ্বাসযোগ্য ছবি দেখতে পেয়েছেন ভেবে নিয়েছিলেন। … মনে আছে, কলামন্দিরে বাংলাদেশের রূপান্তরের গান হচ্ছিল একবার। তখন রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, কমলা গার্লস স্কুল, বহু জায়গায় রূপান্তরের গান হয়ে গেছে। ততদিনে দীপেনের কাছেও কি ঘষা-ঘষা হয়ে এসেছিল এইসব কথা আর গানগুলো! বললেন, গানের সময় আমার কী-সব মনে হচ্ছিল জানেন, কী সব অন্য কথা ভাবছিলাম, কী রকম অবাস্তব লাগছিল সব। বলে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতেই থাকলেন নিজের কথা। মনে হল, দীপেন যেন ডিসইলিউসনড। অনেক চেহারা দেখে ফেলেছিলেন ততদিনে বাংলাদেশের শিল্পীদের। … বাহাত্তর সালে বাংলাদেশে এসে দেখলেন গাড়ি-বাড়ি-সোফাসেট-টেলিভিশনের চমক। শিক্ষিত শহুরেদের দেখে কপালে উঠল চোখ। … বুঝলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের হাল-হকিকত। দেওয়ালের লিখন পড়লেন, ভারত-বিরোধী প্রচারের প্রখরতা, গ্রামের দিকে ঘুরতে গিয়ে দেখলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জলজ্যান্ত ছবি। … আর উচ্ছ্বাস করেননি বোধ করি বাংলাদেশ নিয়ে। তবু মনটা টনটন করত বেদনায়, ভালো খবর শুনবার ঐকান্তিক কামনায়। লোকের মুখে অথবা চিঠিতে কত সময় সেকথা জেনেছি।’

দীপেনের মৃত্যুর উনচল্লিশ দিন আগে, ১৯৭৮ সালের ৬ ডিসেম্বর সন্জীদার সঙ্গে শেষ দেখা দীপেন্দ্রনাথের। তার আগে, একাত্তর সালে সন্জীদা একবার সপরিবার দীপেনের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। রাতে সন্জীদা রুটি খেতে পারতেন না, ভাত খেতেন। ‘ঘরের লোকেরা একদিন বললেন, শুনুন সন্জীদা খাতুন, জানবেন, জীবনে এই প্রথম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কালোবাজারে চাল কিনেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য।’ বাংলাদেশের জন্য দুর্বলতায় সারা জীবন মেনে চলা আদর্শ দীপেন যে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেকথা সন্জীদা ভোলেননি।

২.

এতক্ষণ আমি ছিলাম দীপেনকে নিয়ে সন্জীদার স্মৃতিচারণে। সন্জীদার মৃত্যুর পর বিষাদ কাটাতে এই লেখাটি বের করে পড়তে গিয়ে মনে হল, ছেচল্লিশ বছর বা তারও অনেক অনেক আগে থেকেই সন্জীদা জানতেন, তাঁর লড়াই কত কঠিন এবং বিরামহীন। দীপেন্দ্রনাথ জানতেন না। আমরাও জানতাম না। তাই বাংলাদেশের গত কয়েক মাসের ঘটনা আমাদের কাতর করেছে, সন্জীদাকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আসলে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Dipendranath Bandyopadhyay) আমি চোখেই দেখিনি। তিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু ও পার্টি কমরেড।মৃত্যুর ২০ বছর পর দীপেন্দ্রনাথের হারিয়ে যাওয়া লেখাপত্র খুঁজে বের করে আমি সংকলনের কাজ করছি, খবর পেয়ে সন্জীদা আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। যাদবপুর এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা একতলা বাড়িতে এসে সন্জীদা মাঝে মাঝে থাকতেন তখন। সে-ও আজ থেকে দু’ দশক আগের কথা। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল। আমাকে গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছিলেন, দীপেন্দ্রনাথ করছি বলে। ঠিক যেমন দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। সন্জীদা, সেই সময় এবং তার পরেও, তাঁকে লেখা দীপেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি আমাকে উপহার দেন। পরে, ঢাকার গণসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, দীপেনের লেবাননের যাত্রাসঙ্গী প্রয়াত আবুল হাসনাতের হাত দিয়ে কয়েকটি চিঠি পাঠিয়ে দেন। সেই সব চিঠি ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশ করি শারদীয় ‘অনুষ্টুপ’ ২০০৪ সংখ্যায়। ২০০৬ সালে দীপেন্দ্রনাথের রিপোর্টাজ সংকলন বেরোনোর পর গল্প, উপন্যাস সমগ্রের সঙ্গে সেই সংকলনটাও সন্জীদাদিকে আমি উপহার দিতে পেরেছিলাম।

২০২৩ সালের জুন মাসে এক অবিশ্বাস্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমার এক্তিয়ারে আসে। তার মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট মানুষদের অসংখ্য চিঠিও ছিল। যেমন ছিল সন্জীদাদির চিঠি। সেই সব চিঠির মধ্যে দিয়ে আমি দু’জনের মধ্যে এক আশ্চর্য ভালোবাসার সম্পর্ক খুঁজে পাই। সন্জীদাদির কিছু চিঠি ছিল ‘পরিচয়’ পত্রিকা দপ্তরের ঠিকানায়। বেশ কয়েকটি প্রয়াত সাহিত্যিক, দীপেন্দ্রনাথের বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানায়। দীপেনের বাড়ির ঠিকানা লেখা একটিই মাত্র চিঠি এসেছিল দীপেনের মৃত্যুর পর, দীপেনের জীবনসঙ্গিনী প্রয়াত চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। সেই চিঠিটি ছিল সম্বোধনহীন। ঘটনাক্রমে বিভ্রান্ত আমাকে আলো দেখান বর্ষীয়ান বাংলাদেশ-অনুরাগী শ্যামল সেনগুপ্ত। তিনি জ্যোতিপ্রকাশের প্রতিবেশী ছিলেন। শ্যামলদা আজও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক শক্তির অপরাজেয়তার ধারাবাহিক বিবরণ প্রতি সপ্তাহে বিস্তারিত জানিয়ে যাচ্ছেন সমাজ-মাধ্যমে। শ্যামলদা সন্জীদাদির সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে গেছেন আমৃত্যু। সন্জীদাদির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি যখন শ্যামলদাকে ফোন করি, তখন তিনি কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। ঢাকার হাসপাতাল থেকে তার অনেক আগেই সন্জীদা খাতুনের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে ফোন এসেছে শ্যামলদার কাছে।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি যখন বাংলাদেশ যাই, তখন ধানমন্ডি রোডে শেখ মুজিবুর রহমানের অধুনা বিলুপ্ত বাড়িটা দীর্ঘ সময় ধরে দেখেছিলাম। বাংলাদেশ নিয়ে আমার আবেগও তো নেহাত কম ছিল না। সে সময় ওই ধানমন্ডি রোডেই সন্জীদাদির বাড়িতে আমি যাইনি। বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, তিনি গুরুতর অসুস্থ। বয়সের কারণে সবাইকে ঠিকমতো চিনতেও পারছেন না। আমার সঙ্গে মাত্রই তো কয়েকবারের দেখা। আমি আমাকে চিনতে পারা-না-পারার বিড়ম্বনায় সন্জীদাদিকে ফেলতে চাইনি। ফিরে আসার পর পাসপোর্ট নবীকরণের কথা ভাবছি যখন, আবার বাংলাদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে, তখনই গত জুলাই, আগস্ট। আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত, অচেনা বাংলাদেশ। সন্জীদা খাতুনের কাছে যে আদৌ নয়, সেই প্রত্যয় জন্ম নিল তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, দীপেনকে নিয়ে তাঁর বহু বছর আগে লেখা স্মৃতিচারণটি ফিরে পড়ে। হয়তো আগে কখনও মন দিয়ে পড়িইনি।

১৯৭১ সালে দীপেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন। সন্জীদা তখন শান্তিনিকেতনে। পূর্বপল্লীর ‘সবিতা’ বাড়ির ঠিকানায় ওডেসা বন্দর শহর থেকে দীপেন লিখছেন, “ঘরের জানলা দিয়ে ব্ল্যাক সি দেখা যায় আর অগণন জাহাজের মাস্তুল। এই শহরে পুশকিন এক বছর থেকে কবিতা লিখেছেন, গোগোল থেকেছেন অনেকদিন। গর্কি ওডেসা বন্দরে কাজ করতেন আর এখানকার একজনকে নিয়েই লিখেছিলেন ‘চেলকাশ’ গল্প। ১৯০৫ সালে এই বন্দরেই পটেমকিন যুদ্ধজাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ করেছিলেন। আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত ফিল্মে এই ওডেসার সিঁড়িই বিখ্যাত হয়ে আছে। … বাল্যকাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দ্বিতীয় মাতৃভূমি বলে জেনেছি। জীবন সার্থক হল এখানে এসে। তবু থেকে থেকেই ঘরের কথা আর বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। ওই সার্থক জনম আমার গানের সূত্রেই মনে পড়ে।”

১৯৭৬ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে লিখছেন, ‘ব্যস্ততা আমারও গেল। কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। ২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর এই উপলক্ষে পার্কসার্কাস ময়দানে প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হল। কথা ছিল স্মারকপত্রটি ২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে, অন্তত উদ্যাপন সপ্তাহের মধ্যে। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন কাজ পুরোদমে চলছে। পরপর বেশ কয়েকদিন আমি রাত্তির একটা-দেড়টায় বাড়ি ফিরেছি, অবশ্য কালান্তরের গাড়িতে। এদিকে শীতে আমার আরথ্রাইটিস এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যজমার কষ্টটা বাড়ে। আর, শান্তিনিকেতন থেকে পাখির পালকের মতো গান উড়ে আসে কলকাতায় (একদিনের জন্য হলেও আসে)। এরই ভেতর আমার কাজ। জানতে চেয়েছেন না, এত কী কাজ দীপেনের!’

১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ শান্তিনিকেতনের রতনকুঠির ঠিকানায় সন্জীদাকে দীপেন লিখছেন, এক আশ্চর্য কৌতুকে–

‘কল্যাণীয়াসু, এ কী কথা শুনি আজি সন্জীদার মুখে? দীপেনদা! হায় সাবালকত্ব, তুমি কোথায়? কেন ১৯৭৬ সালে হঠাৎ বনিয়া যাওয়া সাবালিকার কণ্ঠে ১৯৭১ সালের নাবালিকা-ডাক? কিন্তু মীনু আপা, ঘটনাটা কি আড্ডা? এভাবে অপরাধীর ভাষায় চিঠি কেন? … দোহাই আপনার, বয়েস বাড়িয়ে ভারিক্কি হোন, গুরুজনদের নাবালক ভাবুন, কলকাতায় এসে যথেষ্ট দেরিতে খবর দিন, কিছুতেই আপত্তি হবে না। কিন্তু অসুখের ব্যাপারে আমার সঙ্গে যদি পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে সত্যিই রাগ করব। আর এ ব্যাপারে আমার দক্ষতা আপনি ইহজীবনে অর্জন করতে পারবেন, এমন আশা বা আশঙ্কা মনেও ঠাঁই দেবেন না। জানেন তো, মস্কোর হাসপাতালে আমাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে কী বলেছিল? আমি বলেই এভাবে চালাচ্ছি। কবে শুনবেন, ফৌত হয়ে গেছি।’

চিঠির শেষ হয়েছে দীপেনবাবু দিয়ে। আর ১৯৭৬ সালের ২৫ জুন ওই রতনকুঠির ঠিকানাতেই দীপেন লিখছেন, ‘…কিন্তু আপা, আমি তো অনেকবারই বলেছি, আপনিই হবেন ওয়াহিদুল ভাইয়ের শেষ আশ্রয়। কেমন, ফলল কি না?’

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ওয়াহিদুল হক ছিলেন সন্জীদা খাতুনের জীবনসঙ্গী। কিছু সাময়িক সমস্যা দু’জনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। সেই বিষয়টি আজ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

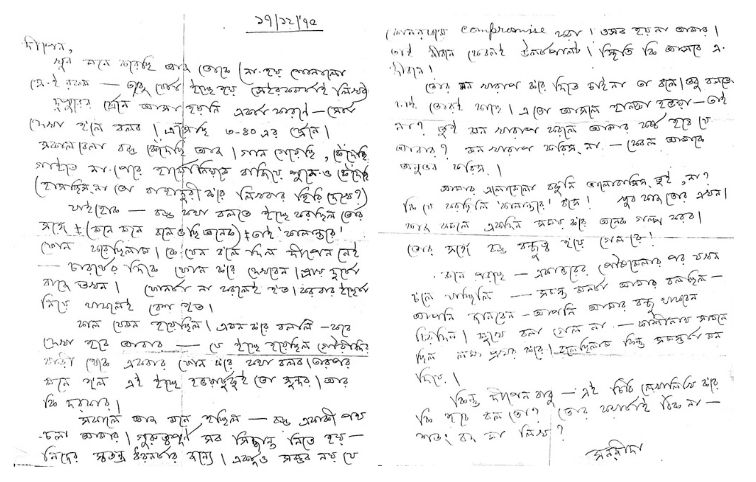

এবার আসি সন্জীদাদির চিঠিতে। কোনও চিঠিতে ‘আপনি’ সম্বোধন, কোনওটায় ‘তুই’, কোনওটা সম্বোধনহীন। দীপেন্দ্রনাথকে লেখা তিনটি চিঠি এবং চিন্ময়ীকে লেখা একটি চিঠির সম্পূর্ণ বয়ান এখানে থাকল। জানিয়ে রাখি, দীপেনকে লেখা সন্জীদার চিঠি যেত অর্থনীতিবিদ নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির ঠিকানাতেও।

এসব চিঠি, সম্পর্ক পড়ার, জানার পর কী মনে হতে পারে মানুষের, স্বাভাবিক? দীপেনের স্বপ্নের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে খানখান, আবেগের বাংলাদেশ কোন অচেনা এক অন্ধকারের পথে ধাবমান। সেই অন্ধকার সম্বন্ধে বরাবরের সজাগ, সচেতন, সক্রিয় সন্জীদা খাতুন শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন অন্ধকারের পথে পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিতে। গান গাইলেন, জনমভর। সার্থক জনমের গান। প্রতিরোধের সেই প্রত্যয় যদি নিজেদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভব করতে না পারি, গড়ে তুলতে না পারি, তবে মরণোত্তর প্রথম জন্মদিনের সকালে তাঁকে প্রণাম জানানোর কোনও যোগ্যতা বা অধিকার আমাদের জন্মায় কি? অন্তত আমার, ব্যক্তিগত অধিকার?

১৭/১২/’৭৫

দীপেন,

খুব মনে করেছি আজ তোকে (না হয় শোনালো সে-ই রকম– তবু যেটা ইচ্ছে হয় সেইরকমটাই লিখব)।

দুপুরের ট্রেনে আসা হয়নি একটা কারণে– সেটা দেখা হ’লে বলব। এসেছি ৩-৪০ এর ট্রেনে। সকালবেলা বড্ড কেঁদেছি আজ। গান গেয়েছি, কেঁদেছি, গাইতে না পেরে হার্মোনিয়মে বাজিয়ে শুনেও কেঁদেছি। (হাসছিস্ না তো বাহাদুরী ক’রে লিখবার ছিরি দেখে?)।

যাইহোক– বড্ড কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তোর সঙ্গে (মনে মনে বলেওছি অনেক) তাই ‘কালান্তরে’ ফোন করেছিলাম। কে যেন ব’লে দিল দীপেন নেই– চারটের দিকে ফোন ক’রে দেখবেন। প্রায় দুটো বাজে তখন। ফোনটা না করলেই হ’ত। করবার ইচ্ছেটা নিয়ে থাকলেই বেশ হ’ত।

কাল যেমন হয়েছিল। এমন ক’রে বললি– কবে দেখা হবে আবার– যে ইচ্ছে হয়েছিল গৌরীদির বাড়ী থেকে একবার ফোন ক’রে কথা বলব। তারপর মনে হ’ল এই ইচ্ছে হওয়াটুকুই তো সুন্দর। আর কি দরকার।

সকালে আজ মনে হচ্ছিল– বড্ড একাকী পথ চলা আমার। গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নিতে হয়– নিজের স্বতন্ত্র ধরনটার জন্যে। একটুও সম্ভব নয় যে কোনরকমে compromise করা! ওসব হয় না আমার। তাই জীবনে কেবলই উলটপালট। স্থিতি কি আসবে এ জীবনে!

তোর মন খারাপ ক’রে দিতে চাই না তা বলে। তবু বলতেও চাই তোরই কাছে। এ তো আসলে হাল্কা হওয়া– তাই না? তুই মন খারাপ করলে আমার কষ্ট হবে যে আবার? মন খারাপ করিস্ না– কেবল আমাকে অনুভব করিস্।

আমার এলোমেলো বকুনি ভালোবাসিস্ তুই, না? কি যে করছিলি ‘কালান্তরে’ ব’সে! খুব কাজ তোর এখন। কাজ কমলে একদিন সময় ক’রে অনেক গল্প করব। তোর সঙ্গে বড্ড বন্ধুত্ব হ’য়ে গেল রে!

মনে পড়ছে– একাত্তরের পৌষমেলার পর যখন চ’লে যাচ্ছিলি– সমস্ত মনটা আমার বলছিল– আপনি জানবেন–আপনি আমার বন্ধু থাকবেন চিরদিন। মুখে বলা গেল না– কাশীনাথ সামনে ছিল লক্ষ প্রখর ক’রে। বলেছিলাম কিন্তু সমস্তটা মন দিয়ে।

কিন্তু দীপেনবাবু– এই চিঠি লেখালিখি ক’রে কি হবে বল তো? তোর কথাটাই ঠিক না– শতং বদ মা লিখ?

সন্জীদা

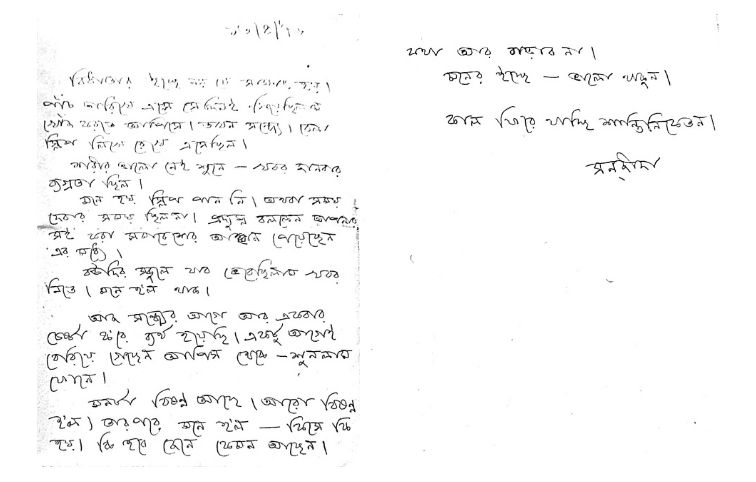

১৩/৪/’৭৬

বিধাতার ইচ্ছে নয় যে সাক্ষাৎ হয়। পাঁচ তারিখে এসে সেদিনই গিয়েছিলাম খোঁজ করতে আপিসে। তখন সন্ধ্যে। বেলা স্লিপ লিখে রেখে এসেছিল।

শরীর ভালো নেই শুনে– খবর জানবার ব্যগ্রতা ছিল।

মনে হয় স্লিপ পাননি। অথবা সময় দেবার সময় ছিল না। প্রদ্যুম্ন বললেন আপনার সই করা সমাবেশের আহ্বান পেয়েছেন এর মধ্যে।

বউদির স্কুলে যাব ভেবেছিলাম খবর নিতে। মনে হ’ল থাক।

আজ সন্ধ্যের আগে আর একবার চেষ্টা ক’রে ব্যর্থ হয়েছি। একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন আপিস থেকে– শুনলাম ফোনে।

মনটা বিষণ্ণ আছে। আরো বিষণ্ণ হ’ল। তারপরে মনে হ’ল– কিসে কি হয়। কি হবে জেনে কেমন আছেন।

কথা আর বাড়াব না।

মনের ইচ্ছে– ভালো থাকুন।

কাল ফিরে যাচ্ছি শান্তিনিকেতন।

সন্জীদা

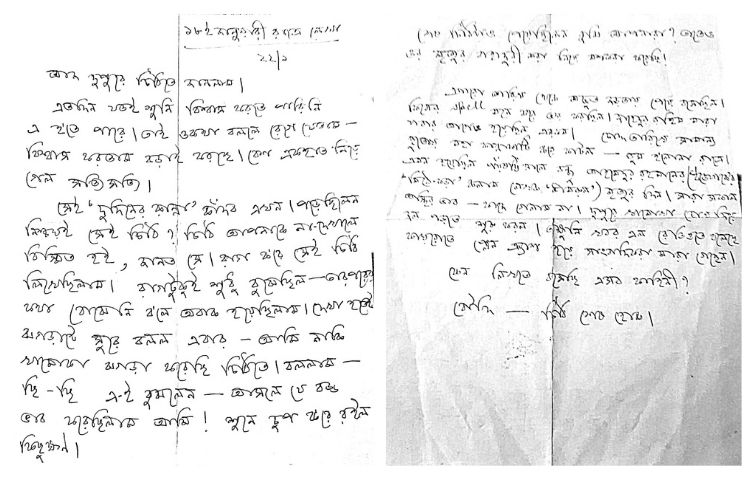

১৮ই জানুয়ারী রাত্রে লেখা

২২/১

আজ দুপুরে চিঠিতে জানলাম।

এতদিন যতই শুনি বিশ্বাস করতে পারিনি এ হ’তে পারে। তাই ওকথা বললে রেগে যেতাম– বিশ্বাস করতাম বড়াই করছে। বেশ একহাত নিয়ে গেল সত্যি সত্যি।

সেই ‘দুদিনের কান্না’ কাঁদব এখন। পড়েছিলেন নিশ্চয়ই সেই চিঠি? চিঠি আপনাকে না-দেখালে বিস্মিত হই, জানত সে। রাগ ক’রে সেই চিঠি লিখেছিলাম। রাগটুকুই শুধু বুঝেছিল– তারপরের কথা বোঝেনি ব’লে অবাক হয়েছিলাম। দেখা হতেই ঝগড়াটে সুরে বলল এবার– আমি নাকি খামোকা ঝগড়া করেছি চিঠিতে। বললাম– ছি-ছি এ-ই বুঝলেন– আসলে যে বড্ড ভাব করেছিলাম আমি! শুনে চুপ ক’রে রইল কিছুক্ষণ।

শেষ চিঠিটাও পেয়েছিলেন বুঝি আপনারা? তাতেও ওর মৃত্যুর বাহাদুরী করা নিয়ে মশকরা করেছি!

এগারো তারিখ থেকে অদ্ভুত জড়তায় পেয়ে বসেছিল। কিসের spell মনে করে ভয় করছিল। জাহেদুর রহিম মারা যাবার আগেও হয়েছিল এরকম। চোদ্দ তারিখে সামান্য ছুতোয় মহা কান্নাকাটি করে কাটল– ঘুম হ’লোনা রাত্রে। এমন হয়েছিল পঁয়ষট্টি সালে বন্ধু আহমেদুর রহমানের (‘ইত্তেফাকে’র ‘মিঠে-কড়া’ কলাম লেখক ‘ভীমরুল’) মৃত্যুর দিন। সারা সকাল অস্থির ভাব– কাজে গেলাম না। দুপুরে খামোখা চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। তক্ষুনি খবর এল রেডিওতে বলেছে কায়রোতে প্লেন ক্র্যাশ হয়ে সাংবাদিকরা মারা গেছেন।

কেন লিখতে বসেছি এসব কাহিনী?

বৌদি– চিঠি শেষ হোক।

[মূল চিঠির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে]

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved