বর্ণপরিচয়ের বিকাশ ও বিস্তার কণ্টকপূর্ণ ছিল। তৎকালীন মিশনারিদের প্রকাশিত প্রাইমারগুলোতে ছিল ধর্মপ্রচার ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ। কিন্তু বর্ণপরিচয় সে গোত্রে পড়ল না। ঘটনা এইরকম দাঁড়াল যে বর্ণপরিচয় প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় পড়ানো শুরু হয়। কিন্তু দু’-এক বছর পরেই রেভারেন্ড জন মার্ডক লন্ডন থেকে এদেশে আসেন খ্রিস্টান ভার্নাকুলার সোসাইটির বাংলা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে। তিনি এসে ইংরেজ মিশনারি স্কুলে বর্ণপরিচয় কেন পড়ানো হবে তার প্রশ্ন তোলেন। কেন ভার্নাকুলার সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত বই পড়ানো হচ্ছে না তার জন্য ক্ষুব্ধ হন।

সে কী তুমুল বিদ্বেষ! এমন গ্রন্থ কখনওই শিশুপাঠ্য হওয়া উচিত নয়, যেখানে দেবতার মহিমা বর্ণিত হয়নি, যেখানে ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়নি, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতার গুণগান করা হয়নি। সুতরাং এ গ্রন্থ কেমন করে শিশুশিক্ষার আধার হতে পারে? শুধু এই প্রাচ্যদেশীয় কিছু গোঁড়া ব্যক্তিবর্গ নয়, ইউরোপের রেনেসাঁসের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ সম্বন্ধে এমনই মতামত প্রকাশ করে বইটির প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই সময়ে, ১৮৫৫-’৫৮ সালে।

সাধারণ জনগণের শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়ার অভ্যাস আধুনিক কালে খ্রিস্টান মিশনারিরাই এদেশে চালু করেছিল। এদেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়ভার তুলে নিয়ে তারা যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করত, সেই উনিশ শতকের শুরুর দিকে সেগুলোতে প্রকারান্তরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ও ব্যাখ্যা অনেকটাই জুড়ে থাকত। বস্তুত বাইবেল ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের শিক্ষার দিকে তাদের নজর দেওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণ। নবজাগরণে আলোকিত এক দেশের মানুষরা কীভাবে শিক্ষার সঙ্গে ঈশ্বরের ভূমিকা গুলিয়ে ফেলতেন– সেটা ভাবলে অবাক হওয়া ছাড়াও মনে হয় যে পাশ্চাত্যের সভ্যতা তাহলে ঠিক কতখানি আধুনিক! আর এখানেই আমরা কয়েক কদম এগিয়ে ছিলাম উনিশ শতকের মধ্যভাগে। কারণ আমাদের দেশের অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষটি সময়কে অতিক্রম করে তাঁর বর্ণপরিচয়ে কোনও ঈশ্বর প্রসঙ্গ বা ধর্মীয় অনুষঙ্গ একেবারেই আনেননি। বরং তিনি বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে জীবনের আদর্শ বা জীবনদর্শনের ধর্ম কী হওয়া উচিত তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছোট বয়স থেকেই যাতে নবীন শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারে তার দিকে গভীর নজর দিয়েছেন। আর এখানেই বর্ণপরিচয়ের তুমুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দেশি সংস্কারক ও বিদেশি প্রচারকদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি একটা চোরাবিদ্বেষ কাজ করত সমকালে। সত্যিই সে এক বিদ্বেষের পর্ব বলা যায়।

মনোবৈজ্ঞানিক বর্ণপরিচয়

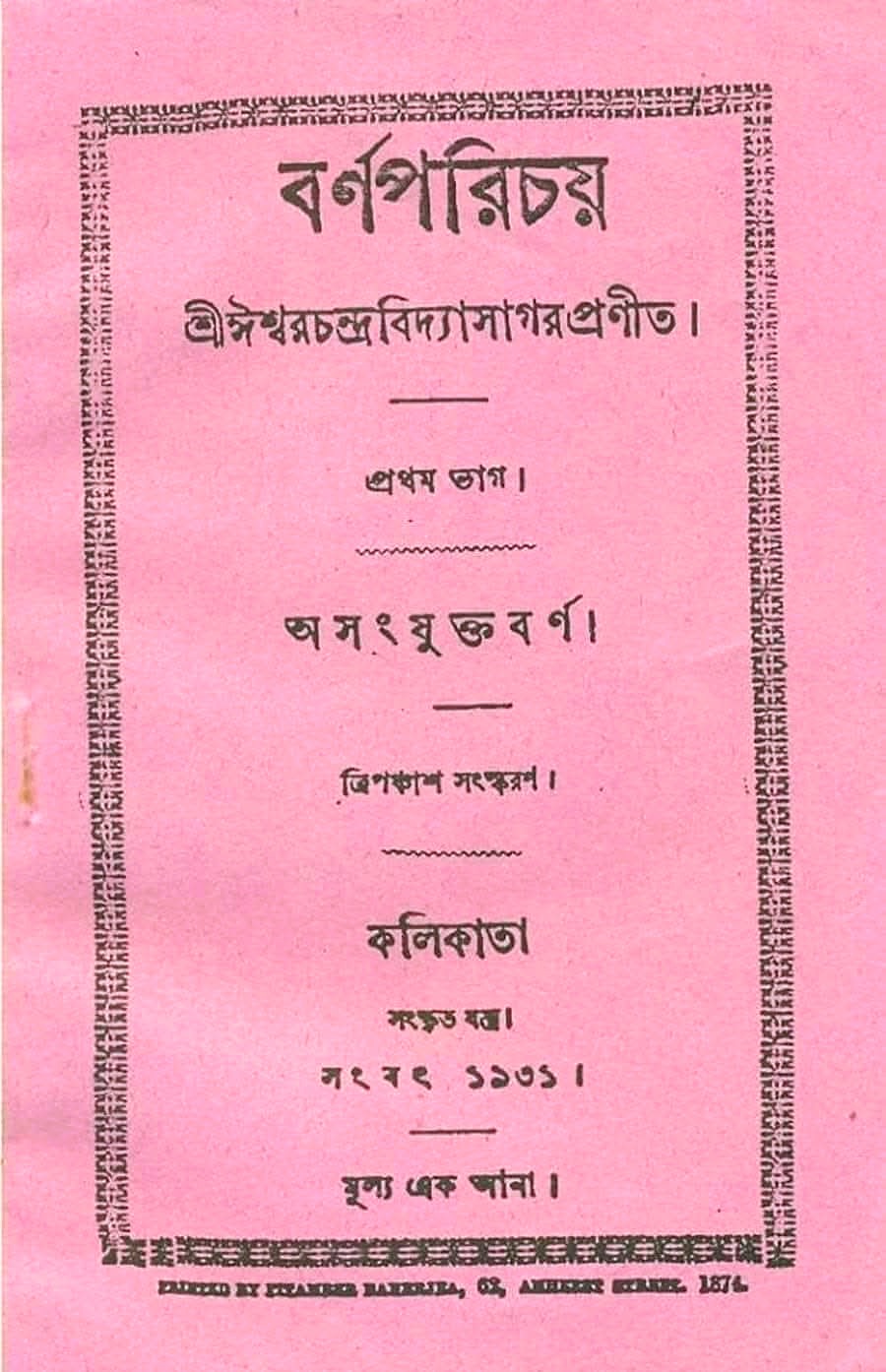

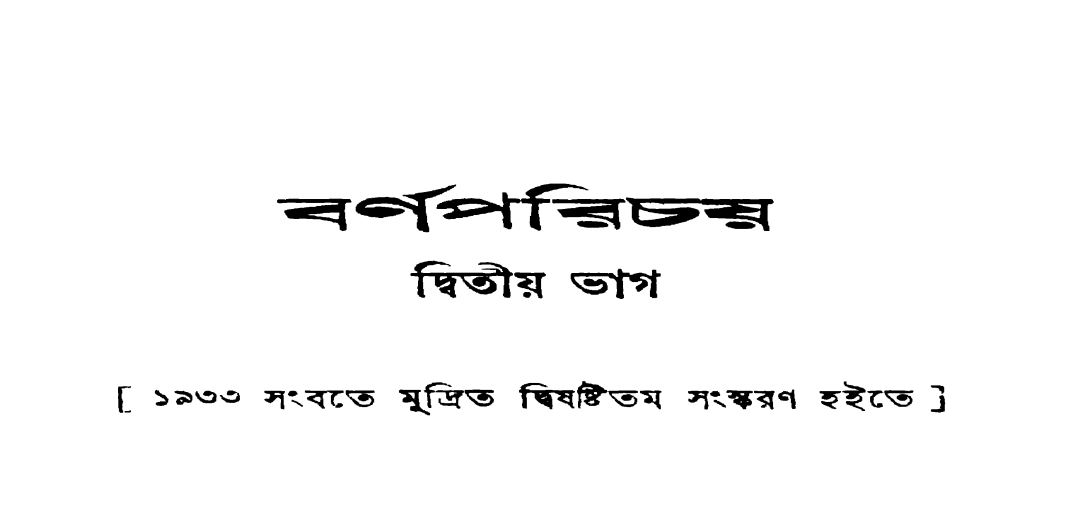

টানা অক্ষরে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা স্বাক্ষর সম্বলিত বর্ণপরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ– দু’টি কৃশ কলেবরের গ্রন্থ। ১১ বাই ১৮ সেন্টিমিটারের আয়তাকার চেহারা, হালকা গোলাপি কলকাদার প্রচ্ছদ বাঙালিকে অক্ষর শিখিয়েছে। শিশুমনের বিকাশের জন্য মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঠের পারম্পর্যে এই একুশ শতকের ভাষাশিক্ষার অত্যাধুনিক গ্রন্থ এটি। আ-মরি বাংলা ভাষার ভুবনে বর্ণপরিচয়ের প্রকাশ যে বাংলা প্রাইমারের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বন্ধু প্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় মনস্থির করে সুখপ্রদ এ কাজে হাত দেন বিদ্যাসাগর। আসলে নতুন কিছু করার অন্য নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যিনি সংস্কৃত কলেজে অ-ব্রাহ্মণদের পড়ার অধিকার দেওয়ার জন্য জোরদার সুপারিশ করেন; যিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন; তিনি যে ক্রমে ক্রমে বাঙালির জীবনে নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করবেন তাতে আশ্চর্য কিছু ছিল না।

৩৫ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় লেখেন। ১৮৫৫ সালে। তখন তিনি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস। বিভিন্ন স্কুলে যাওয়া-আসার পথে গাড়িতে বসেই তিনি এর খসড়া করেন, জীবনীকাররা তেমনটাই জানাচ্ছেন। এদেশে তখন একেবারেই প্রাইমার ছিল না তেমন নয়, বেশ কয়েকটি শিশুশিক্ষার প্রাইমার বুক প্রকাশ হত। খ্রিস্টান মিশনারিরাও এদেশের শিক্ষার গোড়াপত্তন প্রকল্পে শিশুশিক্ষার গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন। এছাড়াও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা গ্রন্থখানিও জনপ্রিয়তা লাভ করে বেশ রমরমিয়ে ব্যবসা করত। বর্ণপরিচয়ের আগে প্রায় ১৭টি প্রাইমার প্রচলিত ছিল। ‘লিপিধারা’, স্টুয়ার্ট সাহেবের ‘বর্ণমালা’, বিশ্বনাথ তর্কবাগীশের ‘শিশুবোধক’, ঈশ্বরচন্দ্র বসুর ‘শব্দসার’, ‘শিশুসেবধি’ সিরিজ, ‘জ্ঞানারুণোদয়’ ইত্যাদি শিশুশিক্ষার গ্রন্থগুলি বাজারে পাওয়া যেত। তর্কালঙ্কার মশাইয়ের শিশুশিক্ষা ছিল প্রথাভাঙা এবং সেই সূত্রেই তা পেল জনপ্রিয়তা। তবুও বর্ণপরিচয় লেখা হল। কেন? বিদ্যাসাগর মশাই কয়েকটি কারণ অনুভব করেছিলেন– অনুমান করা যায়, বাংলাদেশে গণশিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটাতে, বাঙালি শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে এবং বিশেষ করে বাংলা বর্ণমালার সমতাবিধান করে তাকে সহজে আয়ত্ত করার সদুদ্দেশ্যে বর্ণপরিচয়ের প্রকাশ ঘটে।

প্রথমেই তিনি বর্ণমালার সংস্কার সাধন ঘটালেন। এর আগে ১৬টি স্বর ৩৪টি ব্যঞ্জন নিয়ে মোট ৫০টি অক্ষর ছিল। বিদ্যাসাগর মশাই এখানে দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ বন্ধ করলেন। অনুস্বর ও বিসর্গকে স্বরবর্ণ থেকে সরিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণে আনলেন। চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ করলেন। ‘ক্ষ’, ক এবং ষ এর সংযুক্ত বর্ণ হওয়ায় ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকেই বাদ দিলেন এবং ড়, ঢ়, য়-কে আনলেন। ‘খণ্ড ত’ আব ‘ৎ’-কে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে স্থান দিলেন।

ভাষাশিক্ষায় শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইটি মাথায় রেখে তিনি প্রথমে রাখলেন অক্ষর পরিচয়, তারপর শব্দের সঙ্গে পরিচয়, তারও পরে ছোট-ছোট বাক্য। ছবি, গল্প আর ছন্দে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে এবং তা নিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ ঘটে। বর্ণপরিচয় সেই কাজটি করেছে। চারপাশের পরিচিত শব্দকে ছন্দে সাজিয়ে উপস্থাপনের ফলে গ্রন্থটিতে শিশু তার কৌতূহল ও কৌতুক দুটোরই রসদ পায়। বর্ণ পরিচয়ের পর আসে বর্ণের পরীক্ষা। সেখানেও তিনি বর্ণের আকার ও উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে এলোমেলো সাজিয়েছেন। যেমন– ব, র, ক, ধ, ঝ, জ, য়, ষ, ঘ। এইভাবে শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যুগপৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন বর্ণপরিচয়ের বিষয় পরিকল্পনা ও বিন্যাস কৌশলে।

মানবিক বিদ্যার গ্রন্থ বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগে রয়েছে অসংযুক্ত বর্ণ এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সংযুক্ত বর্ণশিক্ষার প্রয়াস। প্রথম ভাগে ‘হাত ধরো’, ‘বাড়ি যাও’, ‘ছোটো পাতা’-র মতো মনোবিজ্ঞানসম্মত টেলিগ্রাফে লিখিত ছোট বাক্যের মতো বাক্যগুলিকে আনছেন। পরে লিখছেন ‘জল পড়িতেছে’, ‘পাখি উড়িতেছে’-র মতো বাক্য। শিশুর মনে ছন্দের দোলা লাগছে। শিশু জগৎমুখী হচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগে ‘ঐক্য বাক্য মাণিক্য’-র ধ্বনি ঝংকারে শিশুর মুগ্ধতা ও আগ্রহ বাড়ছে। এইভাবে বর্ণপরিচয় শিশুর মনোবিকাশের স্তরগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সোনার কাঠি রুপোর কাঠির মতো। শিশুর জগতের রাজদরবারের সিংহদরজা খুলে খুলে যাচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীর কাছে তাদেরই মতো তুলে ধরা হচ্ছে সুশীল নামক বালকের কথা, আট বছরের যাদব, নয় বছরের নবীন, দশ বছরের মাধব ও তাদের বিচিত্র স্বভাবের কথা। ‘চুরি করা কদাচ উচিত নয়’ শীর্ষক নীতিকথা শিশুর মূল্যবোধ জাগ্রত করছে। ‘ভুবন ও তার মাসী’ শীর্ষক গল্পটি একটি পূর্ণাঙ্গ গল্পে পৌঁছে মূল্যবোধের পাঠটি সম্পূর্ণ করছে। একজন বড়দাদার কেমন হওয়া উচিত, তিনি শেখাচ্ছেন প্রথমভাগে– ‘গোপাল আপনার ছোটো ভাই ও ভগিনীগুলিকে বড় ভালোবাসে’। পারিবারিক বন্ধনের কথা পড়ার ছলে শেখাচ্ছেন।

বস্তুত তিনি নিজে যেমন জীবনাচরণ করতেন তাঁর লেখা গ্রন্থদু’টি তারই প্রতিফলন। সত্যবাদিতা, কঠোর পরিশ্রম, গুরুজনের বাধ্য হওয়া, লোভ না করা, কলহ, ঈর্ষা না করা, সমানুভূতিশীল হওয়া– এই সমস্ত মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে বর্ণপরিচয় পাঠের মাধ্যমে। বর্ণপরিচয় কেবল ভাষাশিক্ষা বা অক্ষর পরিচয় বা শব্দ-বাক্য গঠন, বানানরীতি, যতিচিহ্ন শেখার গ্রন্থ নয়, সেই পরিচয় ছাপিয়ে এটি পৌনে দু’শো বছর ধরে মর্যাদা পাচ্ছে বাঙালির মানুষ হয়ে ওঠার আকর গ্রন্থ হিসাবে। এ গ্রন্থ কেবল শৈশবের নয়, জীবনের।

বাংলা ভাষা তখনও উপেক্ষিত ছিল

মদনমোহন কাব্যের ছন্দে দিতে চেয়েছেন গদ্যের ধারণা, আর ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যের চরণে অনুচ্চ সুরতরঙ্গে শুনিয়েছেন কাব্যের মূর্ছনা। তবে সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’র জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মশাই ‘বর্ণপরিচয়’ লিখলেন। এর কারণ যদি হয় কেবল মদনমোহনের সঙ্গে সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস নিয়ে মনোমালিন্য, তবে অন্য কারণ হচ্ছে উপেক্ষিত বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত আদালতের কাজকর্ম ফারসি ভাষাতেই হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল সংস্কৃত, আরবি, ফারসি। ক্রমে ইংরেজি ভাষা জায়গা করে নিচ্ছে। বিদ্যাসাগর মশাই নিজেও ইংরেজি শিখছেন আর বুঝতে পারছেন বাংলা ভাষাকে সাবলীল, সহজ এবং সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা আর লেখার ভাষা করে তুলতে না পারলে বাংলা ভাষা হয়তো হারিয়েই যাবে। সেই অর্থে বাংলা ভাষা প্রায় উপেক্ষিতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সময় জানান দিচ্ছে– চাই এক আদর্শ মানের ভাষা। বিদ্যাসাগর মশাই সেটা বুঝতে পারছেন। এমতাবস্থায় বিদ্যাসাগর নিজেই বাংলা ভাষার সৌধ নির্মাণে ভিত্তি থেকে কাজ শুরু করলেন।

জন মার্ডক এবং বর্ণপরিচয়

কিন্তু এত সবের পরেও বর্ণপরিচয়ের বিকাশ ও বিস্তার কণ্টকপূর্ণ ছিল। তৎকালীন মিশনারিদের প্রকাশিত প্রাইমারগুলোতে ছিল ধর্মপ্রচার ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ। কিন্তু বর্ণপরিচয় সে গোত্রে পড়ল না। ঘটনা এইরকম দাঁড়াল যে বর্ণপরিচয় প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় পড়ানো শুরু হয়। কিন্তু দু’-এক বছর পরেই রেভারেন্ড জন মার্ডক লন্ডন থেকে এদেশে আসেন খ্রিস্টান ভার্নাকুলার সোসাইটির বাংলা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে। তিনি এসে ইংরেজ মিশনারি স্কুলে বর্ণপরিচয় কেন পড়ানো হবে তার প্রশ্ন তোলেন। কেন ভার্নাকুলার সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত বই পড়ানো হচ্ছে না তার জন্য ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু সোসাইটির সেই বইগুলো বর্ণপরিচয়ের মতো আকর্ষণীয় ছিল না। তাই অনেক মিশনারি স্কুল সেগুলো পড়াতে অনাগ্রহী থাকত। ফলে মার্ডকের হস্তক্ষেপেও বর্ণপরিচয়ের গতিরোধ করা যায়নি মিশনারি স্কুলগুলোতে। হতাশ হলেন মার্ডক। যদিও বিদ্যাসাগর মশাইকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল মিশনারি স্কুলে বর্ণপরিচয়কে পাঠ্য করায়। এর কিছুদিন পর মার্ডক ১৮৭০ সাল নাগাদ রীতিমতো অভিযোগ আনেন যে বর্ণপরিচয়ে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই। অতএব মিশনারিদের স্কুলে এ বই কিছুতেই পাঠ্য হতে পারে না।

গোঁড়া ধর্মপ্রচারক জন মার্ডক চেয়েছিলেন মিশনারি স্কুলে এমন বই পাঠ্য হবে, যা পড়ে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থী খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের ঈশ্বর ও পরলোক সম্পর্কে কোনও কথাই ছিল না। ফলে তিনি বর্ণপরিচয়ের ওপর খড়্গহস্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়ে ধর্মীয় ভাবনার লেশমাত্র নেই। যা আছে তা কেবল এক কোমলমনা দৃঢ়চেতা আদর্শ মানুষ তৈরি করার নান্দীপাঠ। আজ এই একুশ শতকের আমরা দেখছি মূল্যবোধ জাগ্রত ও অনুশীলনের জন্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও এথিক্স এবং মরাল সায়েন্সের পাঠ দেওয়া হচ্ছে, হিউম্যানিটিজ বিভাগ খুলে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাকে মানবিক করার চেষ্টা চলছে; আর পৌনে দু’শো বছর আগে সেই কাজটি করে ছিলেন সর্বকালের সেরা আধুনিক মানুষটি। রাঢ়ভূমির ব্রাহ্মণসন্তান, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বরের গ্রন্থে না আছে দেবদেবীর গল্প, না আছে অলৌকিক শক্তির জয়গান বা দেবদেবীর স্তুতি বা স্তব। অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রন্থে ঈশ্বর নেই– আছে মানবিক মানুষ। সেই বিদ্বেষ পর্ব পেরিয়েও বর্ণপরিচয় স্বমহিমায় বিরাজিত– ১৭০ বছর পেরিয়েও। ফিরে ফিরে পড়া হোক ঈশ্বরের গ্রন্থ। নবযুগের নববঙ্গের চালক হয়ে উঠুক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-মহিমাবিহীন গ্রন্থ– ‘বর্ণপরিচয়’– তাঁর ২০৫ তম জন্মদিনে এভাবেই নিবেদিত হোক আমাদের শ্রদ্ধা।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved