নর্মদা আন্দোলন নিয়ে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা গৌতম ঘোষের উদ্দেশ্য ছিল না, নর্মদার বাঁধ ও নিমজ্জন নিয়ে তথ্যের জটিলতার মধ্যে যাননি। কিন্তু নদীর ধারে গ্রামে এসে সরকারি কর্মীরা লাল রঙে নিমজ্জন লেভেল দাগিয়ে যায় মানুষের হাহাকার আর প্রতিবাদের মধ্যে, পরে আমরা সেই গ্রামকেই দেখি জলের নিচে, জেগে আছে পরিত্যক্ত বসতবাড়ির মাথা। মনে হয় এর চেয়ে তীব্র বেদনার অভিব্যক্তি কী হতে পারে? ঘর হারিয়ে মানুষ কোথায় যায়?

বড় স্ক্রিনে ছবি দেখা হয় না খুব বেশি। তবু গৌতম ঘোষের ‘পরিক্রমা’ দেখব ভেবে কৌতূহল জমিয়ে রাখছিলাম। কিন্তু যেদিন গেলাম, সারাদিন সাম্প্রতিক নানা ঘটনার জন্য রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি নিয়ে মন এত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বসে ছবিটা দেখতে পারব কি না সন্দেহ ছিল। প্রথমেই আমার মনকে শান্ত করে দিল জলের চলচ্ছবি, জলের গান। নেপলস-এর সমুদ্রসৈকত আর নর্মদার জল।

চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষের সিনেমাটোগ্রাফি ছবির অমোঘ আকর্ষণ। কিন্তু আদিগন্ত জল, জলের নৈকট্যকে ‘পরিক্রমা’-তে যেভাবে ক্যামেরা ধরেছে, তা অবিশ্বাস্য। তারপর ছবি যত এগিয়েছে আমার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছে। আরে! এ যে আমার চেনা পথ। ‘প্লাবনজল’ উপন্যাসে নর্মদার নিমজ্জিত অঞ্চলগুলি দেখতে এই সেদিন যেন এই পথে পা রেখেছিলাম। এই তো অমরকণ্টকের সোনমুড়া, এই ভেড়াঘাট, মহেশ্বর আর ওঙ্কারেশ্বরে নর্মদার বিস্তার। মনে পড়ে নর্মদার বৃহত্তম জলভাণ্ডার ইন্দিরা সাগরে কি বেদনা পেয়েছিলাম– যেখানে জলের নিচে এখনও ডুবে আছে বহু প্রজন্ম ধরে বসবাস করা মানুষের ঘরবাড়ি। সেখানে ওয়াটার স্পোর্টসের নামে মগ্ন পর্যটকদের উল্লাস। সেই বিরাট জলের নিচে কী ছিল, তারা জানতে চায় না।

মনে পড়ে, ২০২২-এ যখন নর্মদা অববাহিকায় একটানা ঘুরছি, এক দুপুরে বড়বাণিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে ঢুকে মেধা পাটকরের কাছে শুনলাম, গৌতম ঘোষ এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন। বড়বাণি ঠিক মাঝখানে, একদিকে পূর্ব নিমাড়, অন্যদিকে পশ্চিম নিমাড়, নর্মদার শস্যশ্যামল দুই সবুজ আঁচল। বড়বাণির ‘নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন’-এর অফিস সব তৎপরতার কেন্দ্রে। কিন্তু ছবি যত এগোয়, ততই বুঝতে পারি চলচ্চিত্রের ভাষা কেন সাহিত্যের ভাষার থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও তার মিতভাষ বুকের মধ্যে গভীর আঘাত হানতে পারে। কত কম কথা বলে, কেবল ক্যামেরার কবিতা আর সংগীতের ভাষায়।

‘পরিক্রমা’ আমার জীবনেও এক স্মৃতির সমাপতনের বিরল অভিজ্ঞতা। ১৯৭৩ সালে প্রথম দেখি গৌতম ঘোষের ‘হাংরি অটাম’। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে আমার সেই স্মরণীয় চলচ্চিত্র আলাপ। তারপর সত্যজিৎকে নিয়ে বিরাট মুগ্ধতা সত্ত্বেও গৌতম ঘোষের ছবি সমান্তরাল পথে আমার সঙ্গে থেকেছে। আজ থেকে ২৫ বছর আগে কলকাতার প্রথম সমাজ সংযোগ চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কাজে আমার জড়িয়ে পড়া। আমাকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব তখন নিয়েছে ইতালির বন্ধু গল্পকার, চলচ্চিত্রকার সেরজো স্ক্যাপানিনি। কেন্দ্রের শীর্ষে গৌতমদা। সত্যজিতের ভাবনা, গৌতম ঘোষের নেতৃত্ব। ছবি নিয়ে অল্প স্বল্প যা জেনেছি, তা জীবনের এই পর্বে। সেই সময়ে ইতালি যাওয়া। উত্তর ইতালির বার্জিও থেকে, মিলান, রোম তারপর নেপলস। নেপলসে সেরজোর বাড়িতে অসামান্য আতিথেয়তা। ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক অ্যালেক্সের ভূমিকায় মার্কো লিওনার্ডিকে দেখে সেরজোর কথা মনে পড়েছে বারবার। গৌতম ঘোষ এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন, নির্দেশক, সিনেমাটোগ্রাফারও তিনি। ভারতের অংশে গৌতম ঘোষ ও পুত্র ঈশানের ক্যামেরায় যুগলবন্দি দেখার সুযোগ হয়। আর তাঁর সংগীত পরিচালনা ছবিটিতে এক অপরূপ বাঙ্ময়তা এনে দেয়।

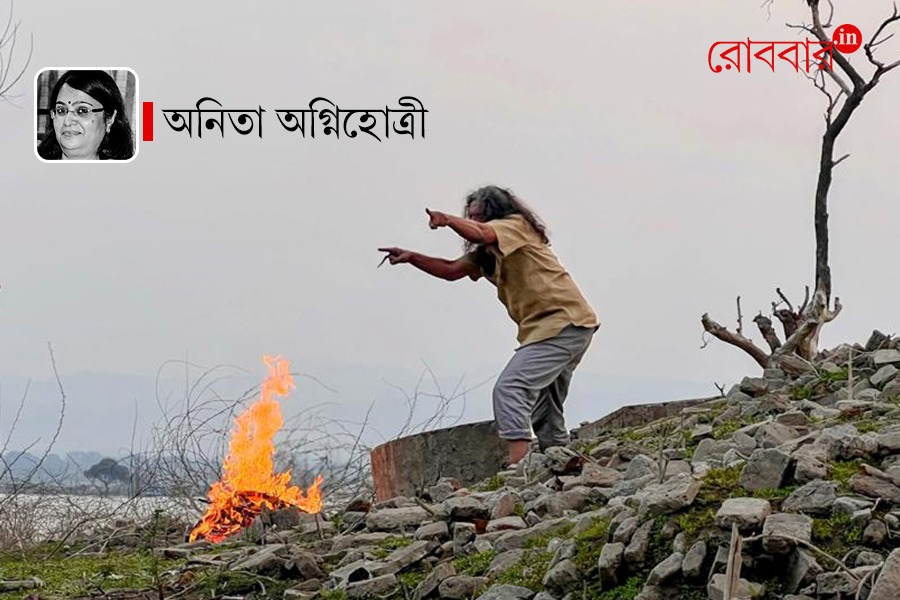

প্রথম কুর্নিশ তো চিত্রনাট্যের ভাবনা আর উপস্থাপনাকে। নর্মদা পরিক্রমারত তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ছবি তৈরি করবে বলে মুম্বই হয়ে নর্মদার কূলে এসেছে ইতালীয় চলচ্চিত্রকার অ্যালেক্স। নর্মদার পরিক্রমা-পথ আর আগের মতো নেই। বাঁধ নির্মাণের জন্য নর্মদার কূল পর্যন্ত যেতে পারেন না সাধুরা। নিমজ্জিত অঞ্চলের মানুষ গ্রামের মাটি হারিয়েছে। খেতখামার, বসতবাড়ি। অ্যালেক্স নেপলসে নিজের মায়ের কাছে রেখে এসেছে মা-হারা ছোট ছেলে ফ্রান্সেসকো-কে। অমরকন্টকে এসে সে খুঁজে পায় লালা নামে এক বালককে, সে ঘর হারানো পরিবারের ছেলে, জিনিসপত্র ফিরি করে টুরিস্টদের কাছে। ধীরে ধীরে অ্যালেক্সের পিতৃ-হৃদয়ের কাছে একাকার হয়ে যায় দুই বালক, ফ্রান্সেসকো আর লালা। সমাজকর্মী রূপা সিং (ছবিতে সহজাত অভিনয় ক্ষমতায় চিত্রাঙ্গদা সিং) হয়ে ওঠে লালার দিদি। পরিক্রমারত সাধুদের ছাপিয়ে জেগে ওঠে লালার জীবনের কাহিনি, ডুবে যাওয়া তাদের খেত আর গ্রাম। লালা নিজেই হয়ে ওঠে পরিক্রমার এক অংশ। হারিয়ে যাওয়া গ্রামজীবনের মর্যাদা, বন্ধনের জন্য তার শিশুমনের পিপাসা। ছবিতে লালার জীবনের ঘটনা ক্যামেরায় ধরা হতে থাকে, অ্যালেক্সের টিমের হাতে। ছবির মধ্যে এক ছবি তৈরি হতে দেখি আমরা।

নর্মদা আন্দোলন নিয়ে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা গৌতম ঘোষের উদ্দেশ্য ছিল না, নর্মদার বাঁধ ও নিমজ্জন নিয়ে তথ্যের জটিলতার মধ্যে যাননি। কিন্তু নদীর ধারে গ্রামে এসে সরকারি কর্মীরা লাল রঙে নিমজ্জন লেভেল দাগিয়ে যায় মানুষের হাহাকার আর প্রতিবাদের মধ্যে, পরে আমরা সেই গ্রামকেই দেখি জলের নিচে, জেগে আছে পরিত্যক্ত বসতবাড়ির মাথা। মনে হয় এর চেয়ে তীব্র বেদনার অভিব্যক্তি কী হতে পারে? ঘর হারিয়ে মানুষ কোথায় যায়? আমার নিজের যাত্রায় দেখেছি, জব্বলপুর শহরে যারা রিকশা চালায়, তারা একদা জমির মালিক ছিল। আমরা দেখি ছিন্নমূল পরিবারের বালক লালাকে, শৈশবের পাট চুকিয়ে সে হয়ে গেছে হকার। তার পণ, বাবার জন্য চাষের জমি সে নিজের রোজগারে আবার কিনবে। শেষ পর্যন্ত লালার জীবন ঢুকে পড়ে ছবিকে নিজের করে নেয়। বিজয়, রূপা, অ্যালেক্স– সবার লক্ষ্য হয়ে ওঠে বালক লালাকে তার বাবা মায়ের কাছে ফেরানো।

ফিরেছিল কি লালা? আকাশ থেকে তোলা ছবিতে ক্রমশ কাছে উঠে আসতে থাকে নর্মদার জলে ঘেরা বিচ্ছিন্ন পাহাড়, যা পাহাড়ের ভীলদের আদি বাসভূমি। এক বালকের হৃদয় তোলপাড় করা ‘মা’ ডাকের অনুরণন। নিচে নর্মদার জলের বিস্তার, তার ঢেউ দীর্ঘশ্বাসে মথিত করে হৃদয়কে। নর্মদার জলের পটভূমিতে বেজেছে ভিভ্যালডির অপেরা সংগীত। দৈত্যের হাতে বন্দি রাজকন্যার কান্নার মতো নর্মদার হাহাকার। দীর্ঘদিন পর এক মহৎ চলচ্চিত্র দেখতে বসে বুঝি চলচ্ছবি, সংগীতের আলোড়ন ও কথার ঈষৎ স্পর্শ দিয়ে মাটির কাছে কীভাবে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। উন্নয়নের রথ যাদের পথের পাশে ফেলে এগিয়ে যায়, অজান্তেই তাদের পরিক্রমার সাথী হয়ে যাই আমরাও।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved