গোটা ছবি নিয়ে আরও বলতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু সংযত থাকতে হচ্ছে। এতটুকু বলি, ‘নধরের ভেলা’ আজকের বাংলার যথাযথ প্রতিকৃতি দেয়। আমাদের যে অবক্ষয়, আমাদের যে সভ্যতার সংকট, আমাদের যে জাতিগত ক্যান্সার, তার প্রতিবেদন দেয় এই ছবি। কিন্তু তার জন্য ‘কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স’, বা ‘ইস্যু’, বা ‘হেডলাইন’-এর দ্বারস্থ হতে হয়নি ছবিটিকে। একদমই প্রায় লোককথার নির্মেদ বাঙ্ময়তায় ছবিটি নিজেকে জ্ঞাপন করে।

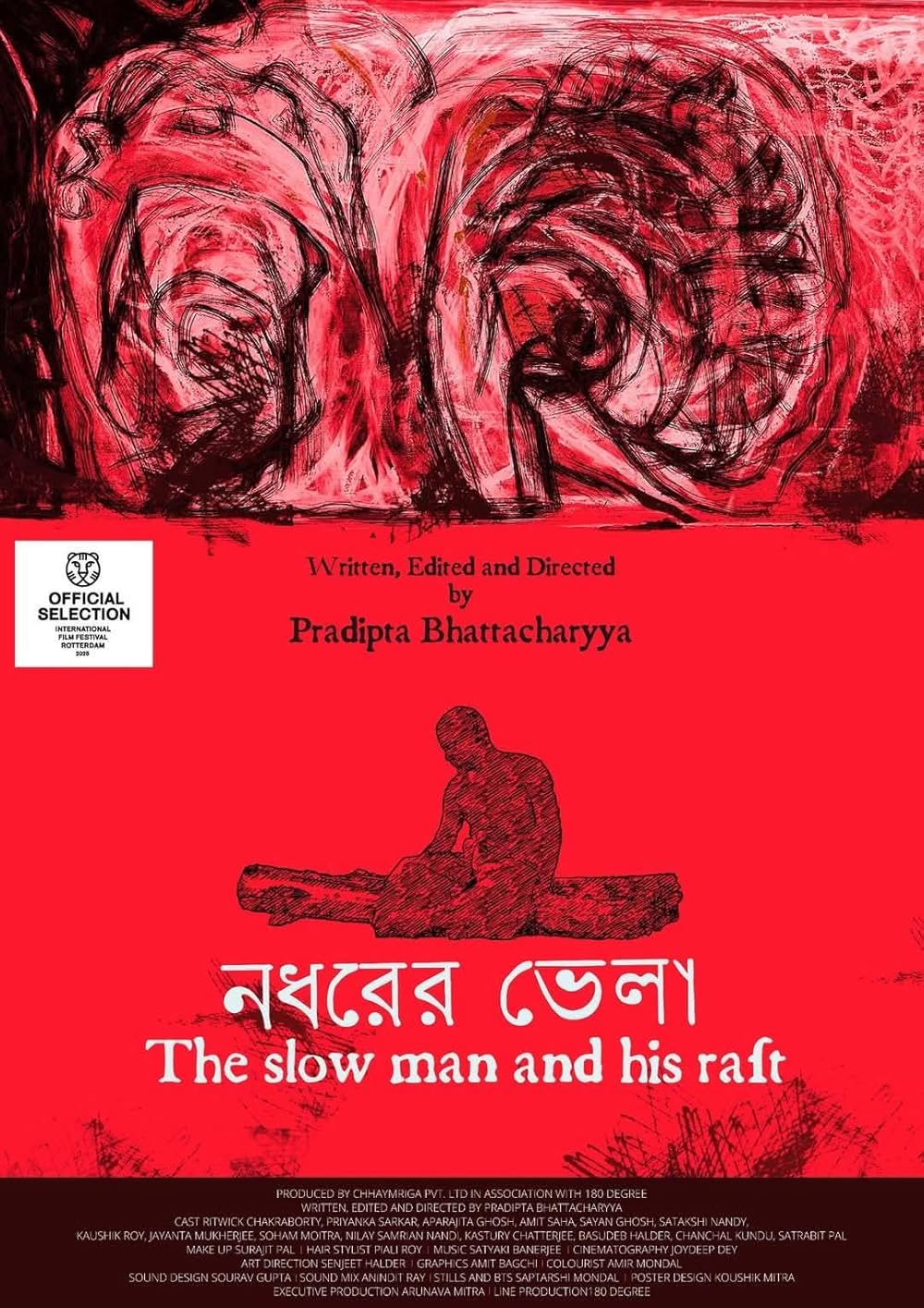

এই সপ্তাহে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখানো হবে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের ‘নধরের ভেলা’। যাদের ডেলিগেট কার্ড আছে, যারা দৈনিক পাস জোগাড় করতে পারবেন ছবিটা অবশ্যই দেখবেন। আমি সেই কয়েকজন সৌভাগ্যবান, যাদের প্রাইভেট স্ক্রিনিং-এ ছবিটা দেখার সুযোগ হয়েছিল।

দেখার পর আমার মনে হয়েছিল, এবং অনেককে সেটা বলেওছি, ‘নধরের ভেলা’ গত ৩৫ বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি। নিশ্চয়ই এটা তর্কসাপেক্ষ, নিশ্চয়ই এটা ভুল বলছি। কিন্তু ‘নধরের ভেলা’ দেখে আপনারও মনে হতে পারে এরকম ভুল কথা। আর যেহেতু ভালো লেগেছে, একটু ভুল কথা না-হয় বললামই। যদি আপনি অন্য কোনও ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে সেটা শ্রেষ্ঠতর, মেনে নেব। কিন্তু ‘নধরের ভেলা’ গত ৩৫ বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, এইটা মনের মধ্যে পুষতেও ভালো লাগে।

আমি এই লেখায় ‘নধরের ভেলা’-র রিভিউ করব না, সমালোচনাও নয়। সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে এই ছবির ন্যূনতম গল্পের স্পয়লার দিতে হবে। সেটা দেব না। তাই ‘নধরের ভেলা’ নিয়ে যা আমি বলতে পারি, তার অর্ধেক বলছি আপাতত। পুরোটা হয়তো কোনওদিন বলতেও পারব না; কিছু ছবির অভিঘাত মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ভালো লাগে। মনে হয় ভাষায় সেই ভালো লাগাকে আকার দিলেই অপর্যাপ্ত হয়ে যাবে।

যে কথাটা দিয়ে শুরু করব, সেটা শুনলেই পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য আমার ওপর ক্ষুণ্ণ হবেন। প্রদীপ্ত বড়পর্দার পরিচালক। ক্ষুণ্ণ হবেন, কারণ আমরা যারা প্রদীপ্তর কাজের খবর রাখি, আমরা জানি, উনি আদপেই বড়পর্দায় সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। সেই ‘বাকিটা ব্যক্তিগত’-তেই ডিজিটাল হাতক্যামেরা (এই টার্মটা এক্ষুনি বানালাম) ছবির চরিত্রই হয়ে গিয়েছিল। প্রদীপ্তর কাজের মধ্যে ‘ক্ষুদ্র প্রযুক্তি’ একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। তাও বলছি, প্রদীপ্ত বড়পর্দার পরিচালক।

কারণ প্রদীপ্ত আকাশ এবং বাংলার প্রকৃতির ছবি তুলতে জানেন। ইদানীং তিনি একজন সহশিল্পী পেয়েছেন, সিনেমাটোগ্রাফার জয়দীপ দে, যিনি উত্তরোত্তর এই ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠছেন। এরকম ল্যান্ডস্কেপ বড়পর্দাতেই মানায়। শুধুমাত্র বিশাল ইমেজই নয়। এরকম ল্যান্ডস্কেপের জন্য শটের দৈর্ঘ্য বাড়তে হয়। ছোটপর্দায় আকাশ আর ল্যান্ডস্কেপ তার সম্যক সম্মান পায় না, কারণ ছোটপর্দায় আমরা খালি ক্যামেরার সামনে থাকা চরিত্রকে দেখতে থাকি। ছোটপর্দায় ইমেজ কেবলই ড্রামাটিক ইনফরমেশনের বাহক হয়ে যায়। প্রদীপ্তর ছবিতে সেরকম ড্রামাটিক তথ্য খুব একটা থাকে না।

…………………………..

আপনাকে টের পেতে হবে। নইলে ‘নধরের ভেলা’ দেখা হবে না। এই ছবির যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেই নধর সমসময়ে থাকে না, সে থাকে অনন্ত সময়ে, অসীম চরাচরে এবং চিরায়ত আকাশের নিচে। তার অভিজ্ঞতাকে কিছুটাও স্পর্শ করতে হলে আপনাকে সময় ও পরিসরের সেই বৃহত্তরর অবলম্বন পেতে হবে।

……………………………

আজকাল ছোটপর্দা মানে যে আর টিভি নয়, সে তো বলাই বাহুল্য। বাংলার গ্রাম বলে যে প্রেক্ষাপটটি আছে, এখন যদি আমি সেটা ইউটিউবে বা মোবাইলের অন্য কোনও অডিও-ভিজুয়ালে দেখি, তাহলে দেখি বাংলার গ্রাম রাজনীতি, ভায়োলেন্স, দুর্নীতি, অবক্ষয় আর টুরিস্টের দৃষ্টির আড়ত হয়ে গিয়েছে। হয়তো বাংলার গ্রাম তাই-ই হয়ে গেছে। বাংলার গ্রামের কোনও অমলিন পবিত্রতা আছে বলে আমি মনেও করি না, প্রদীপ্তও হয়তো করেন না, ‘নধরের ভেলা’-ও মনে করে না। কিন্তু গ্রামকেন্দ্রিক প্রকৃতিতে সমসময় ব্যতীত আধিক্য থাকে। সেই আধিক্যই ‘নধরের ভেলা’-র মূল রসাস্বাদনের উপাদান। সেই আধিক্য ছোটপর্দায় ধরা যায় না। রাজনীতি, ভায়োলেন্স, দুর্নীতি, অবক্ষয় ‘নধরের ভেলা’-তেও আছে; কিন্তু যখনই আছে তখনই দেখবেন যে সেই ‘গ্রামপতন’-কে দেখছে চরাচর আর আকাশ, ছোটপর্দায় দেখলে তার উপস্থিতি আপনি টের পাবেন না।

আপনাকে টের পেতে হবে। নইলে ‘নধরের ভেলা’ দেখা হবে না। এই ছবির যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেই নধর সমসময়ে থাকে না, সে থাকে অনন্ত সময়ে, অসীম চরাচরে এবং চিরায়ত আকাশের নিচে। তার অভিজ্ঞতাকে কিছুটাও স্পর্শ করতে হলে আপনাকে সময় ও পরিসরের সেই বৃহত্তরের অবলম্বন পেতে হবে।

কারণ নধর ধীরগতির মানুষ। সে গ্রহ তারা নক্ষত্রের সময়ে বাঁচে। সে যখন মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে, তা বোঝার জন্য তার তাড়া নেই। নধর মানুষকে কীভাবে দেখে? যেভাবে আমরা পিপড়ে, কীটপতঙ্গ দেখি; সে মানুষকে দেখে বিশ্বের মাঝে, এই গ্রহের প্রাচুর্যের মধ্যে সে মানুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দেখে। আমরা সেটা দীর্ঘদিন দেখতে ভুলে গিয়েছি। সিনেমা এমন একটা মাধ্যম যা সেই দেখা-কে, সেই বোধকে ধরতে জানে। কিন্তু আমরা তো সিনেমা কী পারে, তা ভুলে গিয়েছি। আমরা তো চাই সিনেমাও মোবাইলের অতিক্রিয়তায় সেঁধিয়ে যাক।

তাই নধরের গল্পের জন্য শুধু ইমেজ নয়, একটি শটের মধ্যে অন্তর্গত যে সময়ের স্পন্দন, তাও বাড়তে থাকে। এইসব মোবাইলে হয় না। বড়পর্দায় সেই ইমেজকে দেখলে আপনি একটি শটের মধ্যে সময়ের সেই মন্দ্রস্পন্দন অনুভব করতে পারবেন। কেন? ইমেজটা বড় বলে? শুধু তাই-ই নয়; আপনাকে সাহায্য করবে সাউন্ডট্র্যাক। একমাত্র সিনেমার থিয়েটার শব্দে নিমজ্জিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আপনাকে দেয় (যদিও তার তেরোটা বাজানোর জন্য আমরা প্রেক্ষাগৃহে কথা বলি, মোবাইলের ব্রাইটনেস কমাই না, মিউটও করি না)। শব্দের খুঁটিনাটি আপনাকে নধরের বোধজগতে অন্বিত হতে সাহায্য করবে। কারণ নধর সবসময়ে হাওয়ার আওয়াজ শুনতে পায়, তারার আওয়াজ শুনতে পায়, পোকার খিদে পাওয়ার আওয়াজও সে শুনতে পায়।

নধরের জীবনে শোক আসে, প্রেম আসে, আসে দ্রোহ, অপমান তো ওর দৈনন্দিন ছিল। নধর এই প্রতিটা জিনিসই খুব ন্যূনতময় বোঝে। ‘দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’-এ সে দেখে শ্যামা বেহুলা সেজেছে। সে প্রেমে পড়ে। প্রেম তবে কী? বেহুলার লখিন্দর হওয়া। এতটুকুই। এই বোধ যে কী সামান্য, কী অমোঘ, কী এপিক– তা বুঝতে গেলে আপনাকে ‘নধরের ভেলা’ দেখতে হবে।

এই ছবি দেখতে হবে অমিত সাহার অভিনয়ের জন্য। অমিত সাহা আমাদের অনেকের কাছেই ‘স্টার’-এর চেয়ে কম কিছু নয়। এই ছবিতে তিনি সদর্থে তাই, নিজস্ব আলো ধারণ করা নক্ষত্র। এই ছবির জন্য পৃথিবীর সমস্ত ফেস্টিভালের বা প্রতিষ্ঠানের ‘বেস্ট অ্যাক্টর’ সম্মান পাওয়া তাঁর প্রাপ্য। তিনি পাবেন না; তাতে কিছু যায় আসে না। অমিত এই ছবিতে যা করেছেন তার সঙ্গে তুলনীয় সাই মিং লিয়াং-এর ছবিতে লি কাং-শেং। লি যে এরকম ধীরগতির মানুষের অভিনয় করেছেন সাই-এর ছবিতে শুধু সেইজন্যই বললাম না; লি-এর পারফরম্যান্সে যে নিরুচ্চার সাবলাইম পাওয়া যায়, তা অমিত সাহার অভিনয়ে আপনি পাবেন। নিরুচ্চার; আমরা ভুলে যাই যে সিনেমার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল সেই সাইলেন্ট সিনেমার যুগে। অমিতের অভিনয়ে সেই সময়ের সিনেমার সাবলাইম শ্রেষ্ঠত্ব আপনি পাবেন।

অমিত অভিনীত নধরকে ধরতে হয় মূলত দুই ধরনের শট-স্কেলে– ক্লোজ আপ এবং লং শট। হয় তাঁর মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র কম্পন আপনাকে খেয়াল করতে হবে, নয়তো তার আশিরনখ শ্লথতাকে। এর মধ্যবর্তী স্কেলের অভিনয় সিরিয়ালে হয়, যেখানে অভিনেতা মূলত সংলাপের বাহক। অমিতের তিন ঘণ্টার ছবিতে খান দেড়েক সংলাপ আছে বোধহয় (এবং তার শেষ সংলাপ চিরদিন হৃদয়ে রেখে দেওয়ার মতো হৃদয়বিদারক)। নধর প্রেমে পড়ে; শ্যামাকে দেখার সেই ক্লোজ-আপ ভোলা যায় না। অমিতের মুখখানি আক্ষরিক অর্থে উজ্জ্বল, luminous হয়ে যায় সেই শটে।

অমিত যদি বাস্টার কিটনদের মতো নির্বাক ছবির সাবলাইমকে স্পর্শ করেন, তাহলে সবাক ছবির অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্পর্শ করার শিরোপা নেবেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। অমিত এতটাই শ্রেষ্ঠ এই ছবিতে যে আপনি প্রিয়াঙ্কাকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিতে বাধ্য হবেন তার পাশে চুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। কারণ অমিতের যে মিডিয়েভাল যুগের চিত্রকলার মতো স্পিরিচুয়াল প্রভা, তার পাশে প্রিয়াঙ্কা রেমব্রাঁর প্রতিকৃতির আলো-আঁধারির মতো বহুস্তরীয়। আমি যে উপমাগুলি টানছি, নির্বাক ও সবাক ছবির, মধ্যযুগীয় স্পিরিচুয়াল ও কিয়ারোস্কুরো আধুনিকতার– ভেবেচিন্তেই টানছি। এটাও বলে রাখছি এই ছবিতে ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং অপরাজিতা ঘোষদাস তাঁদের মতোই ব্রিলিয়ান্ট; শতাক্ষী নন্দী, সায়ন ঘোষ, সোহম, নিলয় একইরকম সঙ্গতে তুখোড়। তাদের পাশেই প্রিয়াঙ্কা সরকারের অভিনয় তুমুল প্রাপ্তি।

গোটা ছবি নিয়ে আরও বলতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু সংযত থাকতে হচ্ছে। এতটুকু বলি, ‘নধরের ভেলা’ আজকের বাংলার যথাযথ প্রতিকৃতি দেয়। আমাদের যে অবক্ষয়, আমাদের যে সভ্যতার সংকট, আমাদের যে জাতিগত ক্যান্সার– তার প্রতিবেদন দেয় এই ছবি। কিন্তু তার জন্য ‘কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স’, বা ‘ইস্যু’, বা ‘হেডলাইন’-এর দ্বারস্থ হতে হয়নি ছবিটিকে। একদমই প্রায় লোককথার নির্মেদ বাঙ্ময়তায় ছবিটি নিজেকে জ্ঞাপন করে।

সমসময়কে এরকম ফেবল-এর আকারে ধরা সহজ নয়।

যেমন ধরুন, আপনার ছবিটি দেখে প্রায় বিরাট স্কেলে এপিক দেখে ফেলেছেন এমনটা মনে হবে। এরপর আরেকটু ভাবলে বুঝবেন যে ছবিটি মূলত খান দুয়েক লোকেশনেই সিংহভাগ ধরে রেখেছে। তাহলে এরকম ব্যাপ্ত বিস্তৃতির অভিঘাত কীভাবে দিল ছবিটি? সেখানেই নির্মাণের (এবং আবার নাম উল্লেখ করি জয়দীপ দে-র) মুনশিয়ানা। ঠিক একই কাণ্ড ঘটেছে আখ্যানে; একদম সামান্য কয়েকটি বাক্যেই গল্প শেষ হয়ে যাবে।

এক ছিল নধর। সে ছিল শ্লথ। তার মৃত বাবা সার্কাসে কাজ করত; তার মায়ের একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিল সে। গ্রামে সার্কাস এল; সেই সার্কাস দেখে মা উদ্বেল হয়ে উঠলেন। কী এক সমাপতনে তাঁর মৃত্যু হল। অনাথ নধর চোখে পড়ল সার্কাসের ম্যানেজারের। এ ভালো আইটেম হবে– ভেবে তাকে বাজেয়াপ্ত করল ম্যানেজার। সেই সার্কাসে শ্যামাকে দেখে নধর চমৎকৃত হল। ধীরে ধীরে শ্যামারও তার উপর কী এক অদ্ভুত মায়া জন্মাল। বাকিটা আর খান দুয়েক বাক্যে শেষ হয়ে যাবে। এইটুকুই। কিন্তু তাতেই সবকিছু আছে।

সেটাই। সমসময়ের পাশে এই ছবিতে আছে চিরায়ত। বেশিরভাগ সমসময় নিয়ে ছবিতে এই চিরায়তটারই হদিশ থাকে না। সেই চিরায়তর দৃষ্টি থেকে, আকাশ অনন্ত মায়ার দৃষ্টি থেকে, নধরের বোধজগৎ থেকে, যখন আমরা আমাদের সমসময়ের বাংলার পতন দেখি, বোঝা যায় তা কতটাই ক্ষুদ্র, কতটাই নিচ, কিন্তু কতটা হুতাসের, আক্ষেপের।

সেই ২০১৩ সালে আপনাদের অনেকের মতোই ‘বাকিটা ব্যক্তিগত’ দেখার পর থেকে প্রদীপ্ত আমার প্রিয় পরিচালকদের একজন। মনে আছে, সেই বছর ‘বাকিটা ব্যক্তিগত’ আর আদিত্যবিক্রম সেনগুপ্তর ‘আসা যাওয়ার মাঝে’ দেখে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম নতুন বাংলা ছবি নিয়ে। যে কোনও মুক্তি-আসন্ন ছবিই ‘নতুন’ ছবি হয় না। একদা সিনেমার ইতিহাসে ‘নিউ সিনেমা’ নামে একটি গোত্র ছিল। সেই নতুনত্বের আশা করতে করতে আমরা যারা এখন ক্লান্ত চাতক হয়ে গেছি, সেই বছরে বৃষ্টির আশ্বাস পেয়েছিলাম।

এরপর যখন দেখলাম প্রদীপ্ত এবং আদিত্য, দু’জনের পরের ছবি আসতে অনেক অনেক সময় লাগছে (যেমন ‘সহজপাঠের গল্প’ আর ‘দোস্তোজি’-র পরিচালকরাও তাদের পরের ছবি এখনও বানাননি), বুঝেছিলাম বাংলার নতুন ছবির কোনও তরঙ্গই আসবে না, সিন্ডিকেট এবং পরিকাঠামো এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ‘ফড়িং’-এর সময় থেকেই এটা আমাদের অভ্যেস করে ফেলা উচিত ছিল যে, টালিগঞ্জে যাঁরা নতুন ছবি দিতে পারেন, তাঁরা প্রতি বছর ছবি করতে পারবেন না। যাই হোক, কিছু মাস আগেই আদিত্যর ‘মায়ানগর’ আমরা পেয়েছি। এইবার ‘নধরের ভেলা’ পেলাম। আবার হয়তো বছর তিন-চার অপেক্ষা করতে হবে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved