বিশ্বমানবকে মেলানোর এই প্রসঙ্গে ‘গোরা’ বিনয়কে বলেছিল, ‘‘গাছের আপন ডাল ভেঙে প’ড়ে যদি পর হয়ে যায় তবে গাছ তাকে কোনোমতেই পূর্বের মত আপন করে ফিরে নিতে পারে না, কিন্তু বাইরে থেকে যে লতা এগিয়ে আসে তাকে সে আশ্রয় দিতে পারে…’’ আপন পর হলে তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ছাড়া যে গতি নেই, ঋত্বিক তা বুঝতে চাননি। তাঁর অন্তর্দাহে না-ই বা ছিল খাদ, অকুণ্ঠ তাঁর উৎসাহ, স্বপ্ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি বাকি ভারতের মতোই চিন্তিত হয়েছেন, সক্রিয় হয়েছেন। পরবর্তীকালে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বানাতে পাড়ি দিয়েছেন তাঁর পূর্বাশ্রমের দেশে।

কার্জনের আঁকিবুকি একদিন র্যাডক্লিফের ছুরির আঘাতে আর সুরাবর্দীর রক্তস্নানে একটা ভূমিখণ্ডের গায়ে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলা থেকে বাংলার যা কিছু– ঋত্বিক ঘটক, দেবব্রত বিশ্বাস, সৈয়দ মুজতবা আলী, সত্যেন বোস– ছিন্নমূল সকলই স্থানান্তরিত হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। বরিশাল বা রাজশাহীর উপভাষা তার শুদ্ধ রূপে এখানেই আমাদের আগের প্রজন্মের মুখে-মুখে হারিয়ে গিয়েছে। ওপারে যা পাওয়া যাবে, তা আরবি-ফারসির সামনে হীনম্মন্যতায় ভোগা, পক্ষী-পরিচয়ে বিভ্রান্ত ‘ট্যাঁশগরু’র খিঁচুড়িকৃত বুলি– যার না আছে শ্যাম, না আছে কুল।

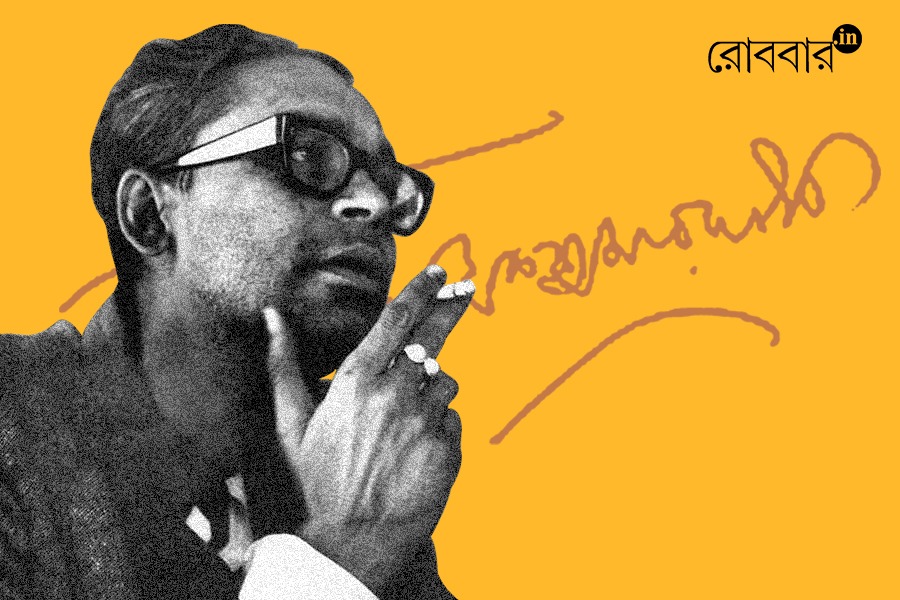

ঋত্বিক ঘটক– যিনি অবিভক্ত বাংলায় কাজ করলে কালক্রমে হতে পারতেন একটা প্রতিষ্ঠান– আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়ে, তিনি স্রেফ সেই কাঁটাতারের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

গণনাট্য ভেঙে যাওয়াতে যে কর্মীরা মর্মান্তিক আহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঋত্বিক অন্যতম। দেবব্রত বিশ্বাস সেই অধ্যায়ের কথা আত্মজীবনী ‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত’-এ লিখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এমন একটা কথা বলেছিলেন বটে বহু আগে– দেশের কাজ করার জন্য আলাদা একটা আঁট রাজনৈতিক বা (অ)ধার্মিক আদর্শের যদি প্রয়োজন হয়, তবে কাজের গরজ তার মধ্যে কতটুকু আর তা সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়বে না-ই বা কেন?

‘কোমল গান্ধার’-এ সেই অধ্যায়ের ছায়া– অনসূয়া তা-ও সবক’টা নাটকের দলের মধ্যে হন্যে হয়ে তার নাটক করতে আসার সেই আদর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দুটো নাটকের দল দুটো সম্প্রদায়। আগে একটাই ছিল– ভৃগু আর ঋষির দল ভেঙে শান্তারা নতুন দল বানিয়েছে। শান্তার ভাসুরঝি অনসূয়ার যৌথ উদ্যোগের প্রচেষ্টা শান্তা দিল ভণ্ডুল করে। একসঙ্গে কাজ করার কোনও উপায়ই যখন থাকে না, অনসূয়া তার পুরনো দলে কোণঠাসা, চলে আসে ভৃগুর কাছে। অনুরোধ করে, ‘তোমার দলে আমাকে নেবে?’

ছিন্নমূল প্রতিভা ঋত্বিক ঘটকের পক্ষে এই অনুরোধ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না, অনসূয়ার ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবীর পাশাপাশি যেন তিনি নিজের সংলাপ বলছেন। বাংলার সংস্কৃতিকে ভালোবেসে থাকলে তাঁর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হওয়া সম্ভব নয়– যদিও তাতে তাঁর চয়ন ছাড়াও অন্য বাধা ছিল। ঠিক যেমন অনসূয়া ভালোবেসেছে তার শিল্পমাধ্যমটিকে, ভৃগু-কে।

‘কোমল গান্ধার’ দেখে তবু বারবার মনে হয়েছে, এই ছবিটা অভিনেতাদের– পরিচালকের নয়। নেপথ্যচারী পরিচালক তাঁরই গল্পে উহ্য, সেটাই তাঁর মস্ত কৃতিত্ব।

সালতানাৎ-শাসিত মাতৃভূমি বাংলা ছেড়ে কেন অর্জুনবর্মা পাড়ি দিয়েছিল ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, শরদিন্দু তার প্রাগ্কথনে ত্রুটি রাখেননি। যদিও অর্জুন ফেলে আসা অধ্যায়টিকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি, উপলব্ধি করেছে যে মাতৃভূমি কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড-বিশেষ নয়, বরং সহজাত সংস্কৃতির পরিবেশ, বিজয়নগরের রাজার সেবার নিয়োগ করেছে সব সামর্থ্য। ভৃগু যখন লালগোলায় পদ্মার ওপারে গাছের ছায়ায় কয়েকটা কুটীর অনসূয়াকে দেখিয়ে বলেছিল, ‘ওর মধ্যে একটা আমার বাড়ি’, তখন কিন্তু সে স্পেসিফাই করেনি, কাদের জন্য, কাদের ঘাড়ধাক্কা খেয়ে তার বাবা-মায়ের প্রজন্মটি উদ্বাস্তু হয়েছে, না খেয়ে মরেছে। ভৃগুর কণ্ঠে নির্লিপ্ত যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিচ্ছু ছিল না।

এই গা-বাঁচানো দুঃখবিলাসিতা ঋত্বিক ঘটকের বহু ছবিতে বহুবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় নীতার বাবা যখন চিৎকার করে বলেছিলেন ‘আই অ্যকিউজ্!’– শঙ্করের ‘কাকে?’-র উত্তরে তিনি মুষড়ে পড়ে বললেন, ‘কারেও না।’ তিনি দোষ দিলেন না স্বার্থপর আত্মীয়দের– তেমনই উল্লেখ করলেন না তাদের, যাদের জন্য এমন বহু সচ্ছল পরিবার রিফিউজি কলোনিতে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। ‘মেঘনাদবধ’-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নিরুপায়তার ট্র্যজেডিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। সাহিত্য সমাধানের মাধ্যম মাত্র নয়, কিন্তু কোনও অদৃশ্য দেওয়ালে এসে কার্যকারণের পারম্পর্য থেমে গেলে মুহূর্তে সুরটা যেন কেটে যায়। সেদিনের মনন আমি জানি না; আজ অর্ধ-শতাব্দীর বেশি পার করে এসে যখন স্রেফ ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি তখন মনে হয়, ভৃগুর পক্ষে একটুও রাগ কি স্বাভাবিক ছিল না?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিকতার পরে আবিশ্বের মানুষ চেয়েছে রাজনৈতিক সীমা দ্বারা নির্মিত সভ্যতার সংকটকে অতিক্রম করতে। চলচ্চিত্রের নির্মাতারা তার মধ্যে তাঁদের ন্যায্য ভূমিকা পালন করেছেন– সে ‘টোপাজে’ লৌহ-যবনিকা নিয়ে হিচককের অস্বস্তি-ই হোক আর কুরোসাওয়ার ‘হাচিগাৎসু নো রাপুসোডি’তে পারমাণবিক বোমা নিয়ে মার্কিন উত্তরপুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি। ঋত্বিক ঘটক এই বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্রে বেছে নিয়েছিলেন আপন আঙিনা-টুকু, পদ্মার পারে অকস্মাৎ শেষ হয়ে যাওয়া রেললাইনটা– যেটা আগে ছিল যোগসূত্র, এখন বিচ্ছেদের।

বিশ্বমানবকে মেলানোর এই প্রসঙ্গে ‘গোরা’ বিনয়কে বলেছিল, ‘‘গাছের আপন ডাল ভেঙে প’ড়ে যদি পর হয়ে যায় তবে গাছ তাকে কোনোমতেই পূর্বের মত আপন করে ফিরে নিতে পারে না, কিন্তু বাইরে থেকে যে লতা এগিয়ে আসে তাকে সে আশ্রয় দিতে পারে…’’ আপন পর হলে তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ছাড়া যে গতি নেই, ঋত্বিক তা বুঝতে চাননি। তাঁর অন্তর্দাহে না-ই বা ছিল খাদ, অকুণ্ঠ তাঁর উৎসাহ, স্বপ্ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি বাকি ভারতের মতোই চিন্তিত হয়েছেন, সক্রিয় হয়েছেন। পরবর্তীকালে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বানাতে পাড়ি দিয়েছেন তাঁর পূর্বাশ্রমের দেশে।

সদ্য-স্বাধীন ভারতে শাসক ও বিরোধী দলের উদ্যোগে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে নারকীয় গণহত্যার ইতিহাসকে পেরিয়ে এসে স্থানান্তরিত হওয়া উদ্বাস্তু মানুষ ধর্ম-নির্বিশেষে দুই রাষ্ট্রে তাদের বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারে। ভারত অক্ষরে অক্ষরে এই চুক্তি পালন করেছে সে আমাদের নৈতিক জয়– পাকিস্তান যদি করত তবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’র মতো ছবির প্রয়োজন হত না। মুজিবুর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উর্দু, বাংলা ছেড়ে ইংরেজিতে স্পিচ দেওয়া শিখলেন, ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও ইন্দিরা গান্ধীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন– কিন্তু পুনর্বাসন নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না।

ভৃগু পদ্মার ওপারে তার বাড়িটা অনসূয়াকে দেখিয়ে বলেছিল, সে ওখানে আর ইচ্ছা করলেও যেতে পারবে না– ‘ওটা বিদেশ।’ ভৃগুর বাড়ি সেই বিদেশেই রয়ে গেল।

তার পরেও ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩-এ বাংলাদেশে গিয়ে ছবি করলেন সেই মালো উপজাতির জীবনযাপন নিয়ে যাদের প্রায় উচ্ছেদ করে ফেলা হয়েছে– সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা তা দেখে বছরের পর বছর নীরব থেকেছেন বা সমর্থন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে। তিনি বিখণ্ডিত বাঙালি জাতির জন্য কি মিলনান্তিকতা আশা করেছিলেন? ‘কোমল গান্ধার’-এ অবুঝ অনসূয়া তো শুরুতে চেষ্টা করেছিল দুই দল একসঙ্গে একটা প্রোডাকশনের ব্যবস্থা করতে, ঋত্বিকের নিজের চিত্রনাট্যেই কি তার পরিণতি শুভ হয়েছিল। মহাকাল যে আরও নির্মম এক চিত্রনাট্যকার।

সম্প্রতি আমরা দেখেছি বাংলাদেশ তার পূর্ব পাকিস্তানের রূপকেই আবার ফিরে পেতে চাইছে। তখনও তার আভাস ছিল। ঋত্বিকের কি একবারও মনে হয়নি, সেইদিন পদ্মার তীরে এক দুঃখের সূত্রে বাঁধা যে দুই ছিন্নমূল নরনারীকে তিনি ক্যামেরায় ধরেছিলেন, তাদের তিনি হতাশ করেছেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved