গোপীভাব দর্পণ বলে একটা তিনদিনের সাধনার চর্চা করি আমরা। যাঁরা গান গান, তাঁরা শুধু নন, যাঁরা আশ্রমের সেবা করেন, তাঁদেরও ডেকে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু তাঁরা লজ্জা পান, কথা বলেন না। গোঁসাইদের সেবা হল কথা বলা, আর যাঁরা সেবাদাসী, তাঁদের কাজ হল জোগাড় করা। ভাণ্ডার যাঁদের হাতে থাকে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি অনেক দিন ধরে কথা বলে বলে বুঝেছি ওঁরা এমনিতে কথা বলবে না, কিন্তু তুমি যদি খুঁচিয়ে জানতে চাও, তুমি দেখবে উপলব্ধির ক্ষেত্রটা কতটা গভীর। এই ভাব তাঁদের শিরায় ঢুকে গেছে। যদি ভক্তির কোনও সত্যিকারের রূপ থেকে থাকে, তাহলে সেটা সেবাদাসীরা। তাঁরা এক একজন মহাত্মা। কৃষ্ণের সুখই সর্বসুখ– এই ভাব সেবাদাসীর। আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

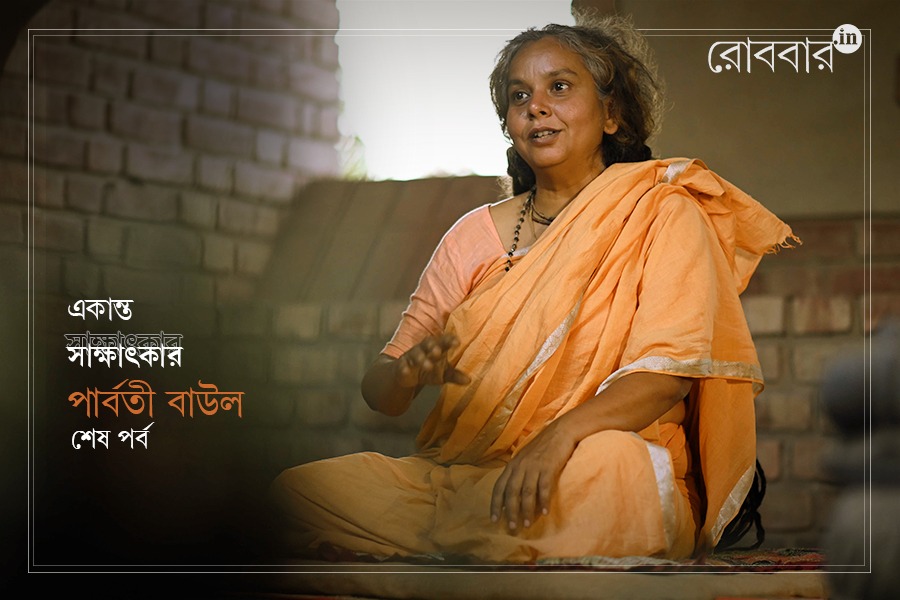

পার্বতী বাউলের সাক্ষাৎকারের শেষ পর্ব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিতাস রায় বর্মন। ছবি ব্রতীন কুণ্ডু

শহরের মঞ্চে পারফর্ম করা আর আখড়ায় গান সাধনার মধ্যে কী পার্থক্য?

না, সম্পূর্ণ আলাদা নয়। আমার ক্ষেত্রে অন্তত নয়। অবশ্যই আখড়ায় আমরা অনেক বেশি নিশ্চিন্ত থাকি। এখানে আমাদের প্রমাণ করার কিছু নেই। ভুলও করতে পারি। হঠাৎ করে গানের মাঝে কারও আনন্দ হলে, তিনিও গেয়ে উঠতে পারেন। এই স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। মঞ্চ যেহেতু প্রসেনিয়াম থিয়েটার, তাই সেখানে শুরু থেকেই একটা বিভাজন তৈরি হয়ে যাচ্ছে শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে। অনেকটা যেন অন্ধকার থেকে শ্রোতারা আলোর দিকে তাকিয়ে। এখানে শ্রোতার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক তৈরি হয় বটে, তবে সেটা ফরমাল। আর আখড়ায় একই তলে শিল্পী ও শ্রোতা। শ্রোতাও শিল্পী হয়ে ওঠেন, শিল্পী শ্রোতা। আর তুমি তো জানো বাউল আখড়াতে কতটুকু জায়গার মধ্যে সবটুকু হয়। কোনও সময় নির্দিষ্ট করা নেই, কোনও তাড়া নেই, কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে, আমার কাছে দুটোই একটা অর্থে সমান। কারণ দুটোতেই প্রস্তুতি নিতে হয়। আমি যেমন আমার আখড়াতে কোনও মাইক্রোফোন ব্যবহার করি না। এখানে কোনও নেশা করা যায় না। এখানে যখন বাউল তত্ত্বচর্চা হয়, তখন কেউ কাউকে কথার মাঝে কাটতে পারবে না। একজনের কথা শেষ হলে, অন্যজন বলবে। একটা নিয়ম আমরা এখানে করেছি। কারণ নৈঃশব্দ্যও প্রয়োজন। বাউল তত্ত্বে যে গভীরতা রয়েছে, যে নৈঃশব্দ্য রয়েছে, সেটায় যেন কোনও ভাঁটা না পড়ে। আমি যেভাবে বাউল উপলব্ধি করেছি, সনাতন বাবার বা নিতাই খ্যাপার গানে, সেটা থেকে আমি বিচ্যুতি চাই না। আমি তো ওঁদের সঙ্গ করেছি, দেখেছি ওঁরা যখন নিজেরা গাইছেন, তখন তাঁরা কোন গভীরতায়, কোন নৈঃশব্দ্যে পৌঁছতে পারতেন। সেটা অনেক সময়ই আখড়ায় পাওয়া যায় না। অবশ্যই আখড়ায় উদযাপন হবে, কিন্তু তারপর নৈঃশব্দ্যেও আসতে হবে। তাই আমার আখড়ায় সঙ্গ করার শেষে লীলাতত্ত্বের গানে সবাই গলা মেলান, সবাই ‘হরিবোল’ বলেন, সবাই ‘জয় খ্যাপা’ বলেন, কিন্তু একেবারে শেষে, শুরু থেকে নয়। উদযাপনেই শেষ হবে, তবে তার আগে গভীরতা থেকে ঘুরে আসতে হবে। মঞ্চে যখন আমি গাই, তখন যে দূরত্বের কথা বলছিলাম, সেটা জানো তো কখনও কখনও প্রয়োজন। মনে হয় শ্রোতাদেরও একটু সময় দিতে হবে। শ্রোতাদের এখনই দায়িত্ব নিতে হবে না আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। আগে তাঁরা ভেতর থেকে উপলব্ধি করুক, বুঝুক, আকাঙ্ক্ষা তৈরি হোক। তার জন্য সময় দিতে হবে। আমি যেহেতু নেচে গান করি, তাই একটা দৃশ্যও তৈরি হয়। সেই দৃশ্যটাকেও বোঝা দরকার। একটা সময় অনেক অনুষ্ঠান করেছি আমি, তবে এখন বাছাই করে গাই, সব অনুষ্ঠানে যাই না। আমি এখন শ্রোতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিই। তাই আখড়া হোক বা মঞ্চ– দুটোতেই মনোযোগ রয়েছে, দুটোতেই যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা আজ খুব ছন্নছাড়া, দিশা খুঁজে পাই না অনেক সময়ই। প্রতিনিয়ত মনে হয় প্রশ্ন করার একটা লোক থাকলে ভালো হয়, যে উত্তর দেবে। বাউল গুরুবাদী ধারণায় বিশ্বাসী। গুরুবাদ কী? মানুষের কেন গুরুর প্রয়োজন পড়ে?

বৃহত্তর জগৎই তো আমাদের গুরু। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মধ্যে যে ঈশ্বরতত্ত্ব রয়েছে, সেটাকে বৃহৎভাবে বোঝা আমাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অনেক সময়ই নিজের কল্পনাকে জুড়তে হয়, যা সত্য না-ও হতে পারে, তাতে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়। আমাদের পরম্পরায় আদিগুরু হলেন শিব। শিবের থেকে সমস্ত জ্ঞান এসেছে। গুরুর মাধ্যমে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে। যেই মানুষটি দীক্ষার মাধ্যমে বা সাধনার মাধ্যমে সেই পরম্পরার অধিকারী হয়েছেন, তাঁকে ‘আচার্য’ বলা হয়। আমাদের ভাবে বলা হয়, দিব্যগুরু হলেন ঈশ্বর, তারপর সিদ্ধগুরু, যাঁরা পরম্পরাগত। তারপর মানবীয় গুরু। তোমার জীবনে যাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, যিনি তোমার জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছেন, তিনিই মানবীয় গুরু। আমাদের বাউলের ক্ষেত্রে দু’জন গুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু সংস্কার করান, অর্থাৎ দীক্ষা দেওয়া, বৈরাগ্য দেওয়া, ভেক দেওয়া। আর শিক্ষাগুরুর কাজ হচ্ছে সাধককে সমৃদ্ধ করা। নানা ধরনের সাধনা, যোগ ও প্রাণায়াম সম্পর্কে অবগত করা। এখন বাউল হচ্ছে অবধূত সমাজ। শ্রীমদ্ভগবতে একটা গল্প আছে– অবধূতের ২৪ গুরু। দত্তাত্রেয়র সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল রাজার, তিনি রাজাকে বলেছিলেন তিনি একটা মৌমাছির থেকেও শিখেছেন। এক ধরনের পোকা আছে, যারা মাটির ঘর তৈরি করে, তার ভেতরে তারা ডিম দেয়, তার থেকেও উনি শিখেছেন। এভাবে উনি ২৪ জন গুরুর কথা বলেছিলেন। আমাদের বাউলের ক্ষেত্রেও তাই বলে। যাঁর কাছ থেকে একটমাত্র কথাই পাচ্ছ, তিনিই তোমার গুরু। আবার এটাও বলে– বারো বছর বইবি কাঁথা, তারপর মিলবে একটা কথা। মানে গুরুর যে বিশ্বাস শিষ্যের প্রতি, সেটাও শিষ্যকে অর্জন করতে হয়। বাউলের গুরুতত্ত্ব অন্ধ গুরুতত্ত্ব নয়, ফলে আমরা যখন গুরুবাদী বলি, তার মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে যেন শুধু গুরুকেই দেখা হয়, অন্য কিছু দেখা হয় না, বাউলের ভাব কিন্তু সেটা নয়। বাউলের মধ্যে গুরুর স্থান অবশ্যই আচার্য রূপে। আচার্য আমাদের বিদ্যাদান করছেন। গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব দেখি একাকার– মানে গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবেই দেখতে হবে। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণকে মানবদেহের মধ্য দিয়েই তার সঙ্গে অনুরাগ করতে হবে। মানব আধারের মধ্যে গুরু থাকে। গুরুই পরম বৈষ্ণব। আবার শেষে বলা হচ্ছে– গুরু-শিষ্য একই অঙ্গ, নয় দুই আকার। যখন শিষ্য নিজের মধ্যেই গুরুতত্ত্ব পেয়ে যাবে, তখন গুরুর অধিষ্ঠান হয়ে যায়। তখন শিষ্যের মধ্য দিয়ে গুরুর প্রকাশ ঘটে। সেজন্য আমাদের ভাষায় বলা হচ্ছে, গুরুর পা, শিষ্যের মাথা। মানে শিষ্যের নজর থাকবে গুরুর পায়ে অর্থাৎ পথে, গুরু যেভাবে চালিত করবে, সেভাবে তাকে যেতে হবে। আর শিষ্যের মাথা মানে গুরুর হাত সবসময় শিষ্যের মাথায় থাকবে। গুরু হিতকারী, ফলে শিষ্যের ভালো কীসে হবে, তা গুরু জানবেন। এই হচ্ছে বাউলের গুরুবাদ।

আপনার গুরু সনাতন দাসের বই ‘বাউল প্রেমিক’ আপনি সম্পাদনা করেছেন, এই সম্পাদনা কর্মটি কি গুরু-শিষ্যের যৌথকর্ম?

‘বাউল প্রেমিক’ বইটি একেবারেই বাবার চিন্তা। সারা জীবন ধরে উনি এই একটি বই-ই লিখেছেন। সেই আটের দশক থেকে ২০১০ অবধি। তার মধ্যে টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে বইটি তিনবার প্রকাশ পেয়েছিল। শান্তিনিকেতনের এক সাংবাদিক প্রথম অংশটি প্রকাশ করেছিলেন। তারপর করেছিলেন ঋতবান ঘটক, ১৯৯৫-এর দিকে। বাবাকে নিয়ে ওঁর একটা তথ্যচিত্র আছে। ২০১৪ নাগাদ বাবা গোটা পাণ্ডুলিপিটি আমাকে ধরিয়ে বলেছিলেন, এই আমার পুরো কর্ম। তুই তোর মতো করে বইটি কখনও প্রকাশ করিস। সেই বইটা করতে আমার সাত বছর সময় লেগেছে। ২০২৩ সালে শেষমেশ প্রকাশ করতে পেরেছি। আসলে বাবার ভাবনাকে আত্মস্থ করতেও তো সময় লাগে। খুব কঠিন কাজ ছিল এটা। বাবার লেখায় বাঁকুড়ার ভাষার টান ছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ রেখেছি আমি। শহর থেকে যে ছেলেমেয়েরা আসত, তারা তো সবাই বাউল সংস্কৃতি জানত না, তারা বাবাকে প্রশ্ন করত, আপনি চুল-দাড়ি কাটেন না কেন? আপনি কি সাবান দিয়ে স্নান করেন? এই প্রশ্নগুলোকেই বাবা প্রেম দিয়ে বোঝাতে বোঝাতে একটা গভীর জায়গায় গিয়ে বইটা শেষ করেছেন। শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে বাউলের যে আকরগ্রন্থ রয়েছে, সেখানে যা লেখা রয়েছে, তা একটা উপলব্ধিতে পৌঁছে লেখা। যেমন শিবসরদয়া। সেটা শিব ও পার্বতীর কথোপকথন। তার পরে যম ও নচিকেতার কথোপকথন। এর ফরম্যাটটা আমাদের দেশের পরম্পরাগত। ‘বাউল প্রেমিক’ বইটিও আজকের আধুনিক যুগের আকরগ্রন্থ। এই কথাটা একটু অধিকার নিয়েই বললাম। এই বইটি ধীরে ধীরে পড়তে হবে, তাহলে কথার মধ্যে লুকোনো কথাগুলো উপলব্ধি করতে হবে। এখানে বাউল গুরু আর প্রেমিক হল অনুরাগী। গুরু-শিষ্যের কথোপকথন।

বাউল সাধনায় একজন মেয়ের জায়গা কীরকম? সেখানে কি লিঙ্গতাত্ত্বিক কোনও ভেদ আছে? আপনার যাত্রাপথটি কেমন ছিল একজন মেয়ে হিসেবে?

মেয়েদের জন্য বড় কঠিন। তবে বাউল সাধনায় মেয়েদের জায়গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধক ও সাধনসঙ্গিনী যুগলে সাধনা করেন। কিন্তু যদি মেয়েকে কখনও আচার্য স্থানে আসতে হয়, বা নেতৃত্বে আসতে হয়, তাহলে তাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বলা আছে যে এগুলো মেয়েরা করতে পারবে না। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে দু’বার ভেবে দেখা উচিত বলে আমার মনে হয়। আমাদের সনাতনী পরম্পরাকে প্রতিবার কেউ না কেউ এসে নতুন ধারায় চালিত করেছেন। সেভাবেই পরম্পরাগুলো হাজার বছর ধরে টিকে রয়েছে। যে সময় যেটা করার প্রয়োজন, সেটা করার জন্য কেউ না কেউ জন্মেছেন। যেমন ধরো আমরা একটা সময়ে তন্ত্রে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম, নানা কুসংস্কার এসে গেছিল। যাকে ‘বৈদিক অন্ধকার’ বলে। সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন। তিনি গোটা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আবার ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। শুধু ইন্টেলেকচুয়ালাইজেশন নয়, একটা ভালোবাসার সম্পর্ক, একটা আধ্যাত্মিকতা। আবার রামকৃষ্ণদেব এসে বদলে দিয়েছিলেন। এরকমভাবে কেউ না কেউ চলেই আসেন। এটা বোধহয় শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব, আর কোথাও সম্ভব নয়। একেশ্বরবাদীদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। জগৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, এটা সত্য, এটাই সনাতনবাদীদের সত্য। তাই যেখানে খামতি রয়েছে, সেখানে পরিবর্তন করে সামনে এগোনো উচিত আমাদের। তো যেটা বলছিলাম, জীবনে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। বাইরের জগতে, ভেতরের সমাজে, সাধু সমাজে। আমি জানি এই বদলটা দরকার। আমি দেখেছি এমন সত্যিকারের সাধুদের, যাঁরা শুনতে প্রস্তুত। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। যেমন ধরো, বাউল মহিলারা কোনও দিন কোনও আশ্রম করেননি, একা স্থানে বসেননি। কিন্তু তুমি তো আমাকে দেখছ আমি বসে রয়েছি। আমি বসেছি আমার গুরুদের কথাতেই। শাস্ত্রে আছে, প্রধান বৈরাগ্য মেয়েরা দিতে পারে না। আমি দিনের পর দিন এই নিয়ে সাধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, আমরা এখন যেখানে বসে আছি, এই জায়গাতেই। ওঁরা বলতেন, আমরা ছোট থেকে এটা দেখে আসছি, আমরা এটাকেই বিশ্বাস করেছি। কেউ কোনওদিন প্রশ্ন করেনি। সেজন্য এটা চলে আসছে। কিন্তু তা বলে এটা মেয়েরা করতে পারবে না? এটা হতে পারে? গুরুতত্ত্বে কখনও লিঙ্গবৈষম্য থাকতে পারে না। আমাদের কাছে গুরু কোনও পুরুষ বা নারী নন। যে কোনও দেহে চৈতন্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আমি কিন্তু বৈরাগ্য দীক্ষা দিয়েছি। আমাদের পক্ষে এই বদলটা আনা সম্ভব। এই বদলটাও একটা ধারা হয়ে উঠবে একদিন।

বাউলের কথা যত বলি, বাউল সঙ্গিনীদের কথা আমরা বলি না।

আমাদের একটা অনুষ্ঠান হয় এখানে সাধনসঙ্গিনীদের নিয়ে। কারণ তাঁরা কোনও কথা বলেন না। গোপীভাব দর্পণ বলে একটা তিনদিনের সাধনার চর্চা করি আমরা। যাঁরা গান গান, তাঁরা শুধু নন, যাঁরা আশ্রমের সেবা করেন, তাঁদেরও ডেকে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু তাঁরা লজ্জা পান, কথা বলেন না। গোঁসাইদের সেবা হল কথা বলা, আর যাঁরা সেবাদাসী, তাঁদের কাজ হল জোগাড় করা। ভাণ্ডার যাঁদের হাতে থাকে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি অনেক দিন ধরে কথা বলে বলে বুঝেছি ওঁরা এমনিতে কথা বলবে না, কিন্তু তুমি যদি খুঁচিয়ে জানতে চাও, তুমি দেখবে উপলব্ধির ক্ষেত্রটা কতটা গভীর। এই ভাব তাঁদের শিরায় ঢুকে গেছে। যদি ভক্তির কোনও সত্যিকারের রূপ থেকে থাকে, তাহলে সেটা সেবাদাসীরা। তাঁরা এক একজন মহাত্মা। কৃষ্ণের সুখই সর্বসুখ– এই ভাব সেবাদাসীর। আধ্যাত্মিক জগতের অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

বাউল গান আমরা সবসময়ে সঙ্গতে শুনে অভ্যস্ত, সেখানে আপনি একা স্টেজে অনেকের ভূমিকায়। আপনি একা থাকলেও সঙ্গতের সুর আমরা পাই। এটা কেন?

এটা আমার গুরুরই আদেশ ছিল। সনাতন বাবা বলেছিলেন, তুই মেয়ে, তোকে একাই যেতে হবে। তুই যদি অনেককে নিয়ে চলিস, তাহলে তোকে অনেক চাপে থাকতে হবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তোকে একাই সব পারতে হবে। যাতে তোকে কারও ওপর নির্ভর না করতে হয়। আর বাবা তো নিজেও একা। বাউলের প্রাচীন ধারায়, বাউল কিন্তু একাই ছিলেন। গুরুদের মুখে শুনেছি সনাতন বাবা বা শশাঙ্ক বাবা একা গাইতেন। নিতাই খ্যাপাও একা গাইতেন। সঙ্গত এসেছে অনেক পরে। অনেকে বলেন যে পার্বতী একা গায়, কিন্তু পার্বতী প্রাচীন ধারাই মেনে চলেছে।

লালনের দুনিয়ায় মানুষ মহৎ, মানুষই সেই বিস্ময়। আজকে যখন দুনিয়া জুড়ে মানুষের প্রবণতাই দুঃখের কারণ, মানুষ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সেই সময় আপনি এভাবে প্রকৃতির মাঝে, নিজের আশ্রমে, চাষাবাদ করে রয়েছে, আপনার কি নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়?

প্রাচীন যুগে বাউল একক ছিল। তারপর সঙ্গত এল, তারপর অর্কেস্ট্রা এল। একটা গোলযোগ তৈরি হল, বাউলের ধ্রুপদী ভঙ্গি নষ্ট হয়ে গেল। আখড়াবাড়ির যে প্রাচীন নিয়ম, সেখানে গাছ-গাছড়া থাকবে, সাধারণত অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং আশ্রমে তৈরি হত না। মাটির বাড়ি, একতলা ঘর বা পর্ণশালা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। এটাতে তপোবন বলে, তপোবন হল এমন একটা জায়গা, যেখানে তুমি সুরক্ষিত, যেখানে তুমি তপস্যা করতে পারো। আবার এটাকে বলছে দেববন। যার মধ্যে সমস্ত ধরনের প্রাণী রয়েছে। রয়েছে সমস্ত ধরনের ফ্লোরা ও ফনা। সবার অস্তিস্ব যেন থাকে, তাহলেই হারমোনি তৈরি হবে। সবচেয়ে বড় গুরু কে জানো? প্রকৃতি। আশ্রমের এটাই নিয়ম যে এখানে যে কোনও প্রাণী নির্ভয়ে থাকবে। কীটপতঙ্গ থেকে গাছ। কেউ এখানে এসে তোমাকে কেটে ফেলবে না, মেরে ফেলবে না। আমি তো আমার আশ্রমে ইলেকট্রিসিটিও আনতে চাইনি। কিন্তু এখানে তো আমি ছাড়াও অনেক মানুষ থাকেন, তাঁদের অসুবিধা হত। আমি এত আলো পছন্দই করি না। সোলার সিস্টেমে বদলে নেব পরে। আশ্রমে আমাদের এত বেশি চাহিদা হওয়ারও কথা নয়। সামান্য একটু নিরামিষ খেয়ে নেব, নিজেরাই ফলাব, প্রার্থনা করব। নিজেদের হাতে ফলনের যে গুণ, আর দোকান থেকে কেনার যে গুণ– তার মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। যতটুকু আমরা উৎপাদন করি, ততটুকুই আমরা গ্রহণ করি। আমি সবসময় বলি যে, বেশি কেনা যাবে না। কনজিউমারিজম থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আগেকার দিনে আশ্রমের পাশে কোনও বাজার থাকত না কিন্তু। প্রাচীন এই চিন্তাভাবনাগুলোকে আজ আমাদের নতুন মনে হচ্ছে। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক ছিল। সকলের এবার প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া উচিত, প্রকৃতিকে সম্মান করা উচিত। ব্যাঙ দেখলে মেরে ফেলা, সাপ দেখলে মেরে ফেলা– এগুলো বন্ধ করতে হবে। এদের সবার নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে পৃথিবীতে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, সেবা করে চলেছে। এই যে বৃহৎ সংসার, সেটা যেন বজায় থাকে। একসঙ্গে থাকা, ভাগাভাগি করে থাকা শিখতে পারি আবার, তাহলে এই হিংস্রতা মুছে যাবে, প্রেমের জাগরণ হবে। যদি আমি আমার জীবনে প্রেম, ভক্তি ও দৈন্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে ঘরে বসে জপ করে কী লাভ? বাউলের সাধনা বর্তমানে থাকা, সকলের সঙ্গে থাকা, নিজের কথা না-ভেবে অন্যের কথা আগে ভাবা। অনেক আশ্রমিকই তো আগে শহরে থাকত, এখন এখানে থাকে, তারা আজ আর শহরে ফিরে যেতে পারে না। এই আশ্রমটাও একটা সৃষ্টি। তুমি যে বললে না গান গাওয়া, ছবি আঁকার ব্যাপারে, এটাও তেমনই। যেমনভাবে আমি জীবনকে আস্বাদ করতে চেয়েছি, এই আশ্রম তারই প্রকাশ।

আপনি নির্ভয় হওয়ার কথা বললেন, কিন্তু আজ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাই মানুষের জন্য ভয়ের। এখান থেকে নির্ভয়ে যাওয়ার রাস্তা কী?

নির্ভয়ে তখনই তুমি থাকতে পারবে, যখন তোমার বেঁচে থাকাকে অন্যেরা সম্মান করে। তোমার থেকেও যারা শক্তিশালী, তারাও যখন তোমার অধিকারকে সম্মান করে, তখনই তুমি নির্ভয় হবে। এখন সবাই সবার জীবনে ঢুকে পড়ছে। জেনে যাচ্ছে তোমাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তোমার ভয় করছে, কারণ তুমি নিয়ন্ত্রিত। আর এটা তো ভেতরেও বসে গেছে যে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। বাউল তো বৈরাগ্যের। বৈরাগীর তো কোনও ভয় নেই। আশা থাকলেই মন ভাঙবে, তাই যার আশা নেই সে নির্ভয়।

আপনার এই আশ্রমের চিত্রটি কেমন? সকাল থেকে রাত অবধি কীভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা যাপন এগিয়ে চলছে?

এক একটা আশ্রম হচ্ছে এক একটা ক্ষেত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রের একটা সাধনশক্তি থাকে। আশ্রমের যৌথ জীবনযাপন আসলে সৎসঙ্গের মতো। আমরা বলি, স্বাধিষ্ঠানে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নি থাকে, স্বাধিষ্ঠান হচ্ছে নাভি থেকে চার আঙুল নীচে, যদি এই স্থান খুলে না যায়, তাহলে তার পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। স্বাধিষ্ঠান চক্র খোলার জন্য প্রাণায়াম, যোগ তো আছে, তার সঙ্গে রয়েছে সকল প্রাণীকে ভালোবাসা, গাছপালা ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, সৎসঙ্গে থাকা। বাউলরা সৎসঙ্গ করেন, যেখানেই সাধুরা জুটে যান, সেখানেই সৎসঙ্গ তৈরি হয়। একসঙ্গে দু’দিন-তিনদিন কাটান। তাঁরা হয়তো একসঙ্গে তেমন কোনও আচারানুষ্ঠান করছেন না, কিন্তু একসঙ্গে থাকা, আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। উৎসাহ তৈরি হয়, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। বাউল গানের অধিকাংশই তৈরি হয়েছে সৎসঙ্গের ফলস্বরূপ। ফলে আশ্রমের মধ্যেও সাধনাশক্তিকে বজায় রাখতে হয়। এটা কিন্তু গেরস্ত বাড়ির মতো নয়। এখানে অনেক মানুষ আসেন শান্তি পাওয়ার, একটু ভালো অনুভব করার আকাঙক্ষা নিয়ে। ফলে আশ্রমের এমন শক্তি থাকতে হবে, যাতে তা মানুষকে সেটা প্রদান করতে পারে। শুধু বাড়ি তৈরি করে, গাছপালা লাগিয়ে, প্রকৃতি স্থাপন করেই সেটা হবে না। আশ্রমে সাধককে থাকতে হবে, সাধকের অনুগামীদের থাকতে হবে। একসঙ্গে তাঁদের সাধনা করতে হবে। এর ফলে সাধনশক্তি ছড়িয়ে পড়বে আশ্রমে ও আশ্রম ছাড়িয়ে অনেক দূর। এই হচ্ছে আশ্রমের জীবনযাপন। আমাদের আশ্রমে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় সাধনাকে। এখানে উৎসব হলেও সেটা সংক্ষিপ্ত ও সাধনাকেন্দ্রিক। আমরা নির্দিষ্টভাবে আরতি-প্রভাতী-ভোগ-যোগাভ্যাস, সেবাকাজ করি। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহের শেষে একত্র করে পড়ানো হয়। এছাড়াও আমাদের একটা গোষ্ঠী রয়েছে, যাঁরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের সবসময় দেখা করা সম্ভব হয় না, প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ রাখি। সাধনাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই একই সময়ে। এখন আমাদের খুব সুন্দর একটা সময়, আশ্রমের গাছগুলো বড় হচ্ছে, একটু একটু করে ঘর উঠছে। আমার মনে হয় আশ্রম গড়ে ওঠার সময়টাই সবচেয়ে সুন্দর, আশ্চর্য সুন্দর।

আপনার আশ্রমের আশ্রমিকদের সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। কারা আছেন, কেন তাঁরা এসেছিলেন, কোন তাড়না থেকে?

আমাদের সনাতন সিদ্ধাশ্রম বিশ্ববিদ্যাসত্র হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। এখানে মানুষ সাধারণত নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আসেন। আমার পক্ষে অন্যদের সম্পর্কে বলা কঠিন যে তাঁরা কেন আসেন। তোমাকে ওঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এঁরা প্রত্যেকেই একটা কারণেই এসেছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে আলিঙ্গন করে নেবেন বলে। নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত করবেন বলে, সেবার জীবন বেছে নেবেন বলে।

আপনি বলছিলেন আপনার আশ্রমে এক ধরনের নিয়ম আছে, উদযাপনের পাশাপাশি নৈঃশব্দ্যের, গভীরতার। আপনার কি মনে হয় বাউল সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে শহুরে হুজুগ বেড়ে যাচ্ছে?

একটা আশ্রমের পরিচয় বা ভাব ফুটে ওঠে সেখানে কী ধরনের সাধনা হচ্ছে, তার ওপর। নৈঃশব্দ্য ও গভীরতা সাধনারই ফল। উদযাপনও তাঁদের সাধনাকেই প্রকাশ করে। এখনও এরকম বহু আশ্রম রয়েছে, যেখানে নৈঃশব্দ্য ও গভীরতা প্রবলভাবে রয়েছে। গতকালই আমি গেছিলাম নন্দবাবার আশ্রমে, যেখানে উনি নিজে হাতে রান্না করে সবাইকে সেবা দিচ্ছেন, গ্রামবাসীদের খাওয়াচ্ছেন। উনি এমন একজন মানুষ, যিনি পয়সা স্পর্শ করেন না এই সময়ে দাঁড়িয়ে। কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে, সুসম্পন্ন হচ্ছে, এটাই একটা অদ্ভুত বিষয়। এটাই তাঁর সাধন বল। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে এরকম সাধক আছেন, এরকম আশ্রম আছে, এটুকু আমি বলতে পারি, কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ছবি: ব্রতীন কুন্ডু

…………………………..

সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব: খোঁজ থেকেই অনেক সময় মানুষ বাউল হয়ে ওঠে

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved