মিথ্যার উপর ভর করা, লোলুপ চাকরিখোর বাঙালির ছবি। সেকালেও, একালেও। মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই। প্রভুর পা চাটছে। দুলে দুলে সেকালে রাজপুরুষ, একালে মন্ত্রীর ভজনা করছে। রবীন্দ্রনাথ সেকালের অনেক চিন্তকের মতোই মনে করতেন ‘পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি’ বলেই ‘আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত।’

বঙ্কিমচন্দ্র ‘শিরদাঁড়া’ শব্দটি ব্যবহার করেননি, ‘মেরুদণ্ড’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ব্যবহার করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ উপন্যাস ‘রাজসিংহ’ চতুর্থ সংস্করণে। এই উপন্যাস, যা ক্ষুদ্র ছিল, তা চতুর্থ সংস্করণে বৃহৎ হল। হিন্দুর বাহুবলের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি এই উপন্যাস বড় করেছিলেন। ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দিয়ে রাজপুত রাজসিংহকে তো জিতিয়ে দিতে পারেন না কিন্তু দুর্গম রন্ধ্র-পথে রাজপুতদের হাতে ঔরঙ্গজেব কীভাবে নাকাল হয়েছিলেন, সে দৃশ্য আঁকতে পারেন। এঁকেওছিলেন। গাছের ডাল ফেলে মোগল সৈন্যের পথ রোধ করল রাজপুতেরা, ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন গাছ অপসারণ করতে হবে। পথ-পরিষ্কারকের দল, পদাতিক সৈন্য, হাতিদের নিয়ে রন্ধ্রপথ মোচনে সক্রিয় হল। আর তখনই ফাল্গুনী ঝড়ের পর শিলাবৃষ্টির মতো বড় বড় পাথর সেনাবাহিনীর ওপর পড়তে লাগল! সে পাথরে ‘পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চূর্ণীকৃত হইল– কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তীসকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল।’ এ যেন হাতির মেরুদণ্ড চূর্ণ হল না, রাজপুতদের যুদ্ধ-কৌশলে মোগলদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। মেরুদণ্ড ভাঙা বলতে কেবল বস্তুগত মেরুদণ্ড ভাঙাকে বোঝায় না, মনোবল চূর্ণ হয়ে যাওয়াকেও বোঝায়।

‘মেরুদণ্ড’ পুরনো তৎসম শব্দ। উচ্চশির নির্ভীক মানুষকে মেরুদণ্ডবান বলার চল ছিল। সেকেলে সমাজে পুরুষ মানুষের মধ্যে মেয়েরা শিভ্যালরি খুঁজতেন। ভাবতেন তেমন পুরুষ হলে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দেবেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে রূপনগরের রাজকুমারীও রাজসিংহের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। হাল আমলের ফেমিনিস্টরা যতই এর মধ্যে পিতৃতন্ত্রের ষড়যন্ত্র দেখুন সেকালের ঘর সংসারে সেদিন পর্যন্ত শোনা যেত ঠাকুমা-দিদিমার বাক্যি ‘পুরুষ মানুষের মেরুদণ্ড থাকবে।’ মেরুদণ্ড আর শিরদাঁড়া সমার্থক শব্দ। হরিচরণের অভিধান খুললে দেখা যাবে, মেরুদণ্ডের অর্থ ‘পৃষ্ঠমধ্যস্থ দণ্ডবৎ দীর্ঘ অস্থি, পৃষ্ঠবংশ, শিরদাঁড়া।’ রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হরিচরণের অভিধানে মেরুদণ্ড ও শিরদাঁড়া সমার্থক হলেও রবীন্দ্রনাথও মেরুদণ্ড শব্দটিই ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাঁর প্রচলিত লেখাপত্রে শিরদাঁড়ার প্রয়োগ বারদুয়েক পাওয়া যাবে, তুলনায় মেরুদণ্ডের প্রয়োগ পাওয়া যাবে অনেকবার। রবীন্দ্রনাথের ‘সত্য’ নামের প্রবন্ধে মিথ্যাপরায়ণ মানুষদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছিল, ‘মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়।’ মেরুদণ্ড কাদের সোজা থাকবে? কথাটি রবীন্দ্রনাথ ভাবগত অর্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। যাঁরা সত্যপরায়ণ তাঁদের মেরুদণ্ড ঋজু। লিখেছিলেন, ‘আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না।’

…………………………..

রবীন্দ্রনাথদের ‘ব্রাহ্মহিন্দু’ বলা হত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মেরুদণ্ডবান বীরহিন্দুর স্বপ্ন-কল্পনা পূর্ণ করেছিলেন। শতক ঘুরে যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় মিথ্যাচারী অমেরুদণ্ডী ভিখিরি হিন্দু-বাঙালির ছবি উঠে এল। এখানে না-হয় তৎসম ভাষায় লিখেছেন, অন্যত্র তৎসমের গাম্ভীর্যের বদলে তৎসমের কৌতুক ঝলসে উঠেছে। তাঁর ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের ‘দুরন্ত আশা’ কবিতাটির কথা মনে আছে? সত্যজিৎ খুব কায়দা করে তাঁর ‘সোনার কেল্লা’ ছবিতে কবিতাটি ব্যবহার করেছিলেন।

…………………………..

কাজে অবশ্য তা করলাম না। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখলেন, “শতসহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে, হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম। আজ আর উত্থানশক্তি নাই– আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, ‘দেও বাবা ভিখ্ দেও!’ ” অর্থাৎ মিথ্যের দ্বারস্থ হলে, লোভ করলে, আত্মসম্মান হারালে মানুষের মেরুদণ্ড থাকে না। শুধু মানুষের নয় জাতেরও মেরুদণ্ড যায় বেঁকে। খেয়াল করার বিষয় ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ‘আমাদের’ হিন্দুসমাজ, হিন্দুপরিবার এই কথাগুলি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথদের ‘ব্রাহ্মহিন্দু’ বলা হত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মেরুদণ্ডবান বীরহিন্দুর স্বপ্ন-কল্পনা পূর্ণ করেছিলেন। শতক ঘুরে যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় মিথ্যাচারী অমেরুদণ্ডী ভিখিরি হিন্দু-বাঙালির ছবি উঠে এল। এখানে না-হয় তৎসম ভাষায় লিখেছেন, অন্যত্র তৎসমের গাম্ভীর্যের বদলে তৎসমের কৌতুক ঝলসে উঠেছে।

তাঁর ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের ‘দুরন্ত আশা’ কবিতাটির কথা মনে আছে? সত্যজিৎ খুব কায়দা করে তাঁর ‘সোনার কেল্লা’ ছবিতে কবিতাটি ব্যবহার করেছিলেন। বাঙালি তো ননমার্শাল রেস। সাহেবরা এভাবেই উপনিবেশের আমলে বাঙালিদের দাগিয়ে দিয়েছিল। অসামরিক বাঙালি, যুদ্ধ-বীরত্ব তাদের আসে না। রাজপুতেরা অবশ্য মার্শাল রেস, তাই বঙ্কিম হিন্দুর বাহুবল প্রমাণ করতে রাজসিংহের শরণ নিয়েছিলেন। সত্যজিতের ছবিতে বাঙালি জটায়ু ননমার্শাল, ফেলুদা মার্শাল। ফেলুদার বাহুবলের অবধি নেই। লালমোহনবাবু উট থেকে নেমে হাত-পায়ের ব্যথা বিচিত্র কায়দায় মরুভূমির মধ্যে অপনোদনের চেষ্টা করছেন। মুখে তাঁর রবীন্দ্রনাথের ‘দুরন্ত আশা’। ‘ইহার চেয়ে হতেম যদি/ আরব বেদুয়িন!’ চাইলে কী হবে বাঙালি তো তা পারে না। লালমোহনবাবু কি না বেদুইন হবেন?

লালমোহনের কথা থাক, আম-বাঙালির আসল চেহারা কেমন?

‘দাস্যসুখে হাস্যমুখ,

বিনীত জোড়কর

প্রভুর পদে সোহাগ-মদে

দোদুল কলেবর!

পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি

ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি

ব্যর্থ হয়ে ভরিয়া মুঠি

যেতেছ ফিরি ঘর।’

এই হল মিথ্যার ওপর ভর করা, লোলুপ চাকরিখোর বাঙালির ছবি। সেকালেও, একালেও। মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই। প্রভুর পা চাটছে। দুলে দুলে সেকালে রাজপুরুষ একালে মন্ত্রীর ভজনা করছে। রবীন্দ্রনাথ সেকালের, অনেক চিন্তকের মতোই মনে করতেন ‘পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি’ বলেই ‘আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত।’

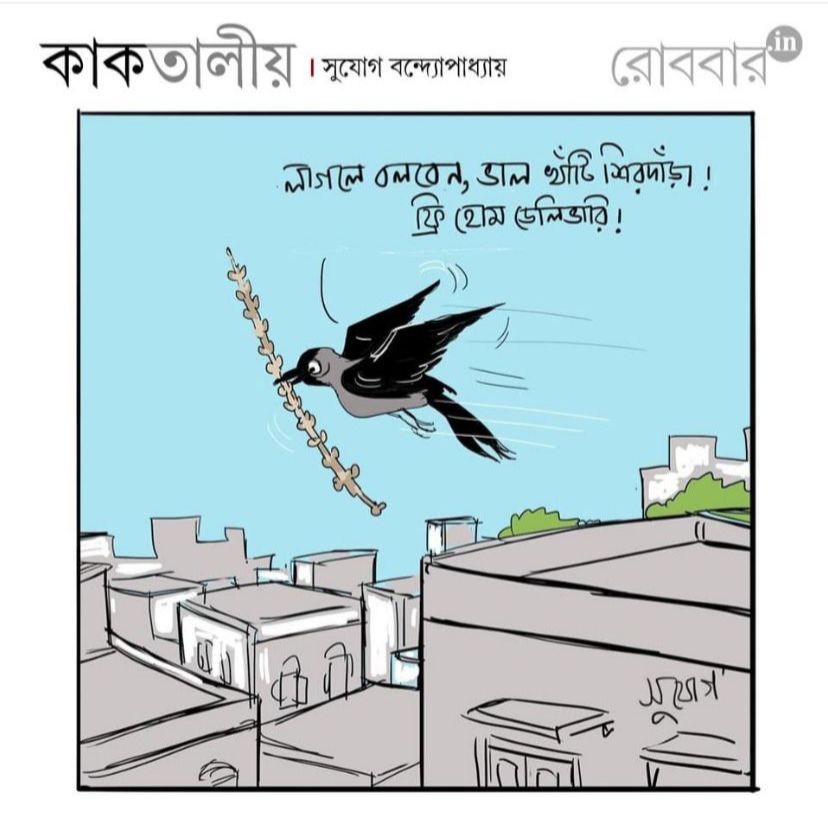

হাল আমলে বাঙালি যে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, তা নয়। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের হিন্দু অতীত সন্ধানের বদলে বাঙালির যে ভাষিক আত্মপরিচয়, তা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে। তবে হিন্দু বাঙালিই বলি আর মুসলমান বাঙালিই বলি, অধিকাংশকেই এখন ‘দাবায়ে’ রাখা গিয়েছে। অন্যরা যে দাবায়ে রাখছে তাই নয়, নিজেরাই নিজেদের দাবায়ে রাখছে। লোভের শেষ নেই। ভিক্ষের থালা নিয়ে সবাই বসে পড়ছে। এ আমার তোমার পাপ। এর মধ্যে আবার ইদানীং সাবেকি মেরুদণ্ডের বদলে শিরদাঁড়া শব্দটি বঙ্গদেশে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। এর একটা কারণ আগের থেকে এখন বাঙালি বেশি কবি-কবি হয়েছে। চারদিকে সবাই কবিতা পড়ছে। মেরুদণ্ড এই শব্দের সঙ্গে পদ্যের মিল দেওয়া কঠিন। মেরুদণ্ড-এর সঙ্গে ‘চণ্ড’ ছাড়া চট করে মিলওয়ালা শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একটু ভাবলে চণ্ড ছাড়া ষণ্ড, গণ্ড, ভণ্ড চলতে পারে। কিন্তু শিরদাঁড়া-র সঙ্গে কারা, চারা, পাড়া, মারা, হারা, তারা কত কত মিল। শিরদাঁড়ার সঙ্গে ‘য়’ যোগ করলে মিলের বাহার আরও খুলবে। ‘বাজাও গিটার শিরদাঁড়ায়/ হোটেল ঘরের তিনতারায়’ বেশ কবিতা। কিংবা ‘তোমার নাকি শিরদাঁড়ায়/ টান দিয়েছে হিড়িম্বায়’ এ বেশ– সেক্সিস্ট, রেসিস্ট না ফেমিনিস্ট– তা সমালোচকরা বিচার করবেন। সুতরাং বাঙালি এখন আর মেরুদণ্ড বলে না, শিরদাঁড়া বলে। তাদের বেতো শরীর। ব্যথা হয়ে যায়। মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়েও শিরদাঁড়ায় টান লাগে। তাই আজকাল মাঝে মাঝে শিরদাঁড়াটি খুলে বাঙালি রোদে শুকোতে দেয়। শুকোতে দেওয়ার আগে বেশ করে তেল মাখায়। গাঁটে গাঁটে যাতে মরচে ধরতে না পারে তারই জন্য পুরনো ঘানির তেল কিনে আনে। সেই সুযোগে নাকি একবার একটা কাক বাঙালির শুকোতে দেওয়া খোলা মেরুদণ্ডকে মুখে নিয়ে শিরদাঁড়ার দোকানে বিক্রি করতে গিয়েছিল– সেই সুযোগ সন্ধানী কাকের ছবি দেখেছি।

… পড়ুন শিরদাঁড়া-র অন্যান্য লেখা …

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়-এর লেখা: বই দাঁড় করিয়ে রাখা হত বলেই স্পাইনে শিরোনাম লেখার রীতি!

রণিতা চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা: ঠিক সময়ে ‘ঠিক ঠিক’ বলার মতো জোর মেলে না কেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved