ক্যাথরিনের নীল কামরাকে ফরাসি সালোঁর জন্মস্থান বলা চলে। সালোঁ কথাটাই এসেছে ইতালীয় ‘সালোনে’ থেকে, যার মানে আরামকক্ষ। নিশ্চয়ই মফসসলি র্যামব্যুইলেতে টিকতে না পেরেই ক্যাথরিন তাঁর স্বামী মারক্যুইজকে নিয়ে প্যারির হোটেলে এসে ওঠেন। হোটেলের নাম বদলে হয় ‘উতেল দ্য র্যামব্যুইলে’। সেখানেই প্যারির দার্শনিক, কবি, লেখক শিল্পীদের ডেকে নিয়ে ক্যাথরিন ধীরে ধীরে একটা নতুন সামাজিকতা, নতুন পরিবেশ তৈরি করেন। ‘‘ওদের মণ্ডপে একটা নতুন হুজুগ হচ্ছে, চ’ দেখে আসি’’– এরকম বলে হুট করে সেখানে উদয় হওয়া যেত না। খানাপিনা ও আলাপে যোগ দিতে ক্যাথরিনের আমন্ত্রণ পেতে হত সবার আগে। তবে সিংহদরজার হুড়কো একটু শিথিল করে দিয়েছিলেন ক্যাথরিন।

১.

ইন্সটাগ্রামে যখন ‘পাস্তাক্যুইন’ তাঁর দাঁত দেখানো হাসি ও হাত নাড়িয়ে কথা বলার জন্য গালমন্দ খান, বা ইতালির টাসকানির নোনার সঙ্গে সিসিলির নোনার পাড়া কাঁপানো ঝগড়া সিনেমার দুনিয়ায় হাসির খোরাক– এইটা জেনে ‘আরে তাই!’ বলে উঠতে হয়, কারণ এক ইতালীয় লেডি মারফতই কেতাবাজির সূত্রপাত হয় প্যারিতে। সাতের শতকেও ফরাসিরা কাঁটা-চামচের ব্যবহার জানত না। রোমান আভিজাত্যের পাশে অ্যাস্টেরিস্ক-ওবেলিস্কদের মনে পড়ে গেলে খেই ধরতে সুবিধে। ইতালির ‘ক্যাথরিন দ্য ভিভোনে’, ‘মারক্যুইজ দ্য র্যামব্যুইলে’ (১৫৮৮-১৬৬৫) যতক্ষণ না প্যারির ‘উতেল দ্য র্যামব্যুইল’-এর নীল কামরায় (Chambre bleue) ভেলভেট মোড়া সোফায় সমাজের গণ্যমান্যদের নিয়ে ভাবুক সভা বসালেন, ততদিন ফরাসিরা শুধু গোঁয়ারের মতো যুদ্ধ করছিল আর প্যারির মানী সমাজ মোটা দাগের জীবন কাটাচ্ছিল, ‘এক্সক্যুইজে মোয়াঁ’ তো দুরস্তান।

ক্যাথরিন দ্য ভিভোনে ছিলেন পিসার এক অভিজাত মারক্যুইজের মেয়ে। ১২ বছর বয়সে পারিবারিক মর্যাদায় খাটো র্যামব্যুইলের মারকুইজের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তিনি যখন প্যারির উপকণ্ঠে এসে ওঠেন, সেখানে লোকজনের আক্কুটেপনা দেখে ক্যাথরিনের যে কী পরিমাণে আক্কেল গুড়ুম হয়, তা নিজের সালোঁ বসিয়ে ইতালীয় কায়দায় মজলিশ সাজিয়ে নিজের রুচির স্বাচ্ছন্দ্য আনতে তাঁর উদ্যোগ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৬০৭ থেকে ১৬৬৫– আমৃত্যু তিনি সালোঁ সামলে গেছেন।

ক্যাথরিনের নীল কামরাকে ফরাসি সালোঁর জন্মস্থান বলা চলে। সালোঁ কথাটাই এসেছে ইতালীয় ‘সালোনে’ থেকে, যার মানে আরামকক্ষ। নিশ্চয়ই মফসসলি র্যামব্যুইলেতে টিকতে না পেরেই ক্যাথরিন তাঁর স্বামী মারক্যুইজকে নিয়ে প্যারির হোটেলে এসে ওঠেন। হোটেলের নাম বদলে হয় ‘উতেল দ্য র্যামব্যুইলে’। সেখানেই প্যারির দার্শনিক, কবি, লেখক শিল্পীদের ডেকে নিয়ে ক্যাথরিন ধীরে ধীরে একটা নতুন সামাজিকতা, নতুন পরিবেশ তৈরি করেন।

‘‘ওদের মণ্ডপে একটা নতুন হুজুগ হচ্ছে, চ’ দেখে আসি’’– এরকম বলে হুট করে সেখানে উদয় হওয়া যেত না। খানাপিনা ও আলাপে যোগ দিতে ক্যাথরিনের আমন্ত্রণ পেতে হত সবার আগে। তবে সিংহদরজার হুড়কো একটু শিথিল করে দিয়েছিলেন ক্যাথরিন। ফলে বাইরে থেকে অভিজাত মহিলারা ও তত অভিজাত নন, কিন্তু মননশীলতার পরাকাষ্ঠা– এঁরাও নেমন্তন্নের চিঠি পেতেন। সেই লিস্টি দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। ডাচ-ডাচেস তো বটেই, কর্নেল থেকে ফঁতেইন, কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার পর্যন্ত ফরাসি জ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের যত নাম– সবাই সেখানে। এখানে জমায়েত লেখক ও সাহিত্যবোদ্ধারাই ফরাসি ভাষা সাহিত্যের আকাদেমি শুরু ও বিকশিত করেন। এঁদের মধ্যে সালোঁতে নিয়মিত ছিলেন সেই সময়ে প্যারির অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিক পলে, যিনি ক্যাথরিনের বন্ধু। তাঁর নামেই যে সাতের শতকে সালোঁতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা তারযন্ত্রের নাম অ্যাঞ্জেলিক (Angélique) দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় তিনি সংগীত রসবেত্তা, বাজনদার ও প্রেরণা– সবই ছিলেন।

এরই মধ্যেই সালোঁতে যাঁদের প্রতিভার ছটা বিকশিত হচ্ছিল, তাঁরা ফরাসি রাজসভাতেও জায়গা করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তার থেকেও বেশি খেয়াল করতে হবে যে, এঁরাই ফরাসি জ্ঞান ও কাব্যের প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। ক্রমে প্যারিতে না কি সালোঁতে নেমন্তন্ন পাওয়ার জন্য দালালি ব্যবস্থাও শুরু হয়। রেষারেষি অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফরাসি সালোঁ পরের দিকে, মানে ফরাসি বিপ্লবের রেশ থিতিয়ে গেলে হয়ে উঠবে বেশ একটা পাঁচমেশালি ভিন রকমের জায়গা।

অনেক সময়ই ফরাসি লেডির বিরাট শোওয়ার ঘরে কিং সাইজ বেডের পাশ জুড়ে থাকত গদিওয়ালা জমকালো বসার জায়গা, সেখানে কাব্য ও দর্শন আলোচনা, বই পড়ে শোনানো চলত। ক্যাথরিনের সালোঁর ধাঁচাটা তেমনই ছিল। অনেকেই বলবেন সালোঁ ব্যাপারটা অভিজাত লেডির আয়োজনে হত বলে, ফরাসি বিপ্লবের গিলোটিনেই সালোঁ শেষ। অনেকে বলবেন এই আসরের চল থাকবে ১৮৪৮-’৪৯ পর্যন্ত। পুরনো রাজতন্ত্রকে ভেঙে রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও সংশোধিত সংবিধান আনতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুরো ইউরোপ জুড়ে ১৮৪৮-এ যে বিপ্লব চলে, তাতে পুরনো অভিজাতদের প্রতাপ একেবারে ধ্বসে যায়। সালোঁকে তাই এরপরে আর বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু কোনও কোনও মহিলার বৈঠকখানায় জড়ো হয়ে কাব্যদর্শনের তর্কের পাশাপাশি তা হয়ে উঠবে বিরোধী রাজনীতির আঁতুড়ঘর। সেই গল্পেও আমরা আসব, খানিক পরে।

এখন বরং ক্যাথরিনের নীল কামরার দিকে ফিরে যাওয়া যাক। উতেল দ্য র্যামব্যুইলে-তে কয়েকটি আলাদা ঘরও ভাড়া করা ছিল ক্যাথরিনের। শিল্পী-দার্শনিকরা যদি বেশি অতিথি সমাগমে দমবন্ধ বোধ করেন, তাঁরা সেইখানে চলে যেতে পারেন। এই সালোঁতে কীভাবে কথা কইতে হবে, বাকচয়ন রীতি ও চাতুর্য কেমন পরিশীলিত হওয়া উচিত, উচ্চ কুলে জন্মালেই হবে না, আদবকায়দায় হতে হবে চারু, এটিকেটে চৌখস– এই আদর্শ ক্রমে ফরাসি শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক আদর্শে পরিণত হয়। ক্যাথরিন একা হাতে প্যারির গোদা চালে খোলনলচে বদলে এমন শিষ্টাচারের সঞ্চার ঘটালেন, যা ক্রমে ফরাসি কসমোপলিট্যানিজমের অবিসংবাদী সূক্ষ্ম রুচি ও কেতা হয়ে দাঁড়াল। ভাবা যায়! শুধু চলনে বলনে নয়, বাড়ির আসবাব, অঙ্গসজ্জা, দেওয়ালের রং, পর্দা থেকে কার্পেট– সবের মধ্যেই একটা ধ্রুপদী শ্রী আনার চল ক্যাথরিনই এনেছিলেন। এখনও কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে সোফার গদি মোড়ার বিশেষ একটা ধরনকে ‘র্যামব্যুইলে স্টাইল’ বলা হয়।

ক্যাথরিনের এই সালোঁ মডেল তৎক্ষণাৎ বিরাট একটা প্রভাব তৈরি করে। ক্যাথারিনের থেকে বয়সে বেশ বড়, সময়ের আগেই শারীরিকভাবে অশক্ত হয়ে পড়া স্বামী তাঁর জীবনে যে হতাশা তৈরি করে, নিশ্চয়ই সালোঁ-কেন্দ্রিক জীবন ও এত শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর সান্নিধ্য তার থেকে অনেক বেশি পরিতৃপ্তি দিয়েছিল তাঁকে। দাম্পত্যে নিহিত কিছু অতৃপ্তি কি মোটামুটি সব সালঁনেয়্যরদের জীবন কাহিনিতে ঘুরে-ফিরে দেখা যাবে না? এছাড়াও, যে মহিলারা ভাগ্যের ফেরে চলতি পরিবার ধারণার একটু বাইরে গিয়ে পড়তেন, প্যারিতে সালোঁ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই মহিলাদের ভিন্ন ধরনের বেঁচে থাকার একটা জমকালো মঞ্চ।

ক্যাথরিনের ঠিক পরপরই প্যারিতে সালোঁর বান আসে। তার মধ্যে যাঁর সালোঁর গল্প এখানে না আনলেই নয়, তিনি অ্যান নিনোন দ্য ল’এনক্লোস (১৬২০-১৭০৫)। ডুয়েল লড়ায় কী একটা সমস্যার জন্য তাঁর বাবা ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পরে অবিবাহিত নিনোনকে কনভেন্টে পাঠানো হয়। টিকতে না পেরে তিনি পরের বছরই সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং হয়ে যান প্যারির উচ্চকোটির স্বাধীন এক গণিকা। তাঁর সালোঁতে ফরাসি নাট্যকার, অভিনেতা, কবি, স্যাটায়ারিস্ট মলিয়্যের নিয়মিত যেতেন। ভারসেইল-এ রাজার প্যালেসে পড়ে শোনানোর আগে লিখতে লিখতে নিনোনের সালোঁতে লেডি সন্নিবেশে মলিয়্যের যে তাঁর পাঁচ অঙ্ক কমেডি পড়ে শোনাতেন, সে আর্কাইভ করে গেছেন নিকোলাস-আন্দ্রে-মনসিউ। সাতের শতকের সেরা ফরাসি ট্র্যাজেডি লেখক জঁ রাসিন-ও শামিল ছিলেন নিনোনের সালোঁয়।

একদিকে নিনোনের সালোঁতে ফরাসি সাহিত্যের দিকপালদের উপস্থিতি, আর ফরাসি রাজসভার গন্যিমান্যিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু নিনোনকে হুট করে ‘ভ্রষ্টা’ বলে দেওয়ার ঝোঁক ফরাসি ইতিহাসে তৈরি হয়নি। তাঁর পেশায় থাকা মহিলারা শুধু সতেরো-আঠারো শতকে কেন, পরেও প্যারিতে সোজাসাপ্টা ভাবেই থাকবেন। ব্রথেলের লাউঞ্জে আনাগোনা করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সব লেখক-শিল্পী-হোতারাই। সালঁনেয়্যর থেকে ব্রথেলের মহিলারা হয়ে উঠবেন উপন্যাস ও ছবির চরিত্র। তবে ওই যা হয়। কে শরীর দেয়, আর কে নেয়– তার তো একটা ক্ষমতার হিসেব আছে।

তবে অনেক গল্পই হতে পারে, যেখানে এই ক্ষমতার ছকের বুনন ভিতরে ভিতরে এলোমেলো হয়ে যায়। সে যাই হোক, এখন স্টেপ জাম্প ছেড়ে নিনোনের সময়ের সালোঁ নিয়ে ঐতিহাসিকদের লেখা দেখে নিন। সামরিক-প্রশাসনিক নানা চাহনেওয়ালা আমাদের ক্যুইন বি নিনোনকে ঘিরে থাকলেও, তাঁর বুকফাটা প্রেমে পড়লেও, নিনোন যে এক যাত্রায় একজন পুরুষকেই সঙ্গী করতেন, সে আবার স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে বারবার।

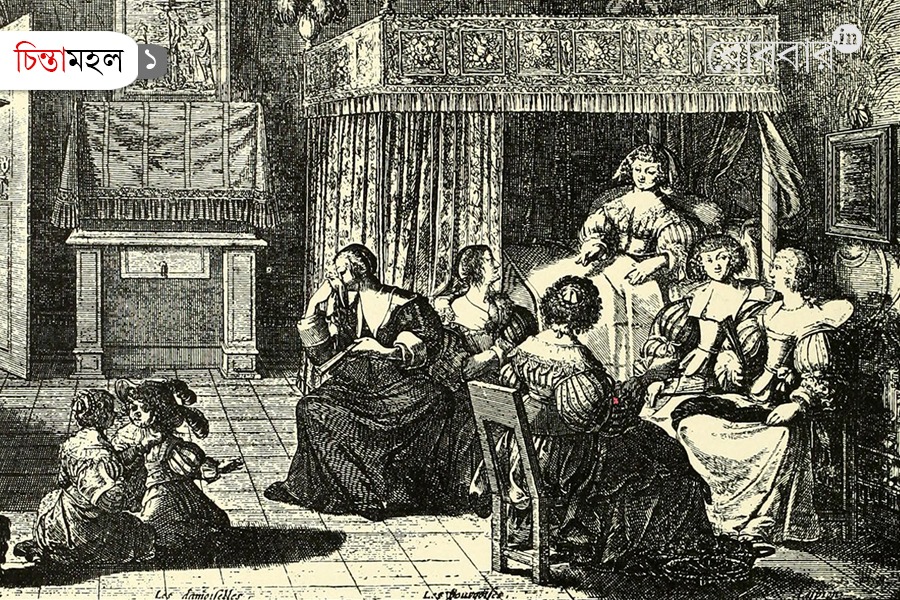

এই সালোঁর ছবিগুলিতে নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সহবাস। মলিয়্যের সালোঁর মহিলাদের নিয়ে রগড় করলেও তাঁর আপত্তি ঠিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নয়। জা ফ্রাঁসোয়া ত্রয়ের আঁকা ছবিতে মলিয়্যের নিজেই মহিলাদের মাঝখানে গ্যাঁট হয়ে বসে নিজের লেখা পাঠ করে শোনাচ্ছেন দেখা যায়। এক ঝলক তাকালেই বোঝাই যায় নারী-পুরুষের এই ঘনিষ্ঠ শারীরিকতার এক ধরনের অকথিত গ্রাহ্যতা আছে, আর আছে উল্লঙ্ঘনের পুলক। কাউচের মখমল, পর্দার ভারি সিল্ক, গাউনের স্যাটিন ও ব্লাউজের লেস, নতুন উপনিবেশ থেকে আসা কফি ও চা– ইন্দ্রিয়পরায়ণতার হদ্দমুদ্দ, কিন্তু সবই আন্ডারস্টেটমেন্ট। চিঠিপত্র সংকেতে সংকেতে চলছে। কথার খেলায় লুকিয়ে রাখা ইঙ্গিত, প্রস্তাব বা প্রত্যাখ্যানের, মহিলাদের লেখাতে, স্বভাবতই বেশি।

স্যাটায়ারিস্ট হিসেবে মলিয়্যের তাঁর তীক্ষ্ণ কলম ছুড়ে মারবেন সেইসব লোকের দিকে, যারা শিক্ষাদীক্ষায় গোল্লা হলেও ঘোলা জলে ‘ওনেট অম’ (honnête homme) সেজে লেডি পাকড়াতে নেমে পড়েছে। আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন– ‘হঠাৎ নবাব’। তেমনই মলিয়্যের একেবারে বীতশ্রদ্ধ সেই সব লেডির প্রতি। ‘ভণ্ড লেডিজ’– তাঁর ভাষায়, যারা সালোঁতে আসছে মেয়ের পাত্র খুঁজতে, তারা মনন বোঝে না, ভানভনিতায় আকুল। এই জন্য অনেকেরই মলিয়্যেরকে নারীবিদ্বেষী বা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী মনে হতে পারে।

ফরাসি সমাজের নিনোনের প্রতি ফের কৃতজ্ঞ থাকার আর একটা কারণ দর্শাই। জীবতকালে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক শিল্পীকে দেখে রাখা তো বটেই, মৃত্যুর আগে তাঁর নোটারির যে ছেলের লেখাপড়ার জন্য ফান্ড করে যান নিনোন– তিনিই বড় হয়ে হন দার্শনিক, স্যাটায়ারিস্ট, ঐতিহাসিক ভলতেয়ার।

ভলতেয়ারও তো সালোঁ-বুদ্ধিজীবী। আঠারো শতকের মাঝামাঝি লেখা ট্র্যাজেডি ‘চিনদেশের অনাথ’ মাদাম জ্যোফ্রিনের সালোঁতে ভোলতেয়ার পড়ছেন, এই ছবি আঁকা হয়েছে কিছু দশক পরে, ১৮১২-এ। ততদিনে সালোঁ বলতে কোনও অভিজাতের বাড়িতে আর্ট এগজিবিশন বোঝানো শুরু হয়েছে। তবে ফরাসি বিপ্লবের আগে পরে প্যারিতে যে লেডিরা এই বুদ্ধিমত্তা, শিল্প ও বিত্তবিলাসের আসর বসিয়েছিলেন, সমাজকে বোঝার চেষ্টায় তাঁদের বাদ রাখলে ফরাসি বিপ্লব থেকে আলোকপ্রাপ্তি ও তারপরে রোম্যান্টিসিজমের ইতিহাসকে সেই গোছের নাটক মনে হতে পারে, যেখানে কোনও মহিলা চরিত্র নেই। দর্শকাসনেও কোনও মহিলা নেই। সেই সময়টা জুড়ে প্যারিতে শতাধিক সালোঁ। সেই লেডিদের সালঁনেয়্যরের শৃঙ্গারময় করসেট পরিয়ে শুধু মক্ষীরানি ‘ক্যুইন বি’ করে রেখে দিলে বিস্তর ভুল হয়ে যাবে। সেই খাপছাড়া, একপেশে মঞ্চে যারা অবলীলায় সূত্রধর থেকে প্রম্পটার থেকে ম্যানেজার আর্কাইভ উল্টেপাল্টে ঝেড়েঝুড়ে সেই লেডিদের ইতিহাসে এনে বসালে কতরকম কাহিনি যে উন্মোচিত হবে, আর কতরকম করে যে বিদ্বৎসমাজ ও জ্ঞানকে পরখ করে নেওয়া যাবে, নারীর দিক থেকে দাম্পত্য, প্রেম, পরকীয়া, শারীরিকতা বুঝে নেওয়া যাবে, তার ইয়ত্তা নেই।

‘এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলসফি’-তে মাদাম দে ল্যাম্বার্ত, মারক্যুইস দে স্যাঁ-ব্রি (১৬৪৭-১৭৩৩)-র একটি লম্বা এন্ট্রি। ইনিও একটি হোটেলের একটা তলার আধখানা ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করতেন। প্রতি মঙ্গলবার করে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আইনজ্ঞ, অঙ্কবিদ, শিল্পী, বুদ্ধিজীবিরা এটিকেট রপ্ত করে দুপুর একটা নাগাদ নতুন সৃষ্টি হাতে হাজির হতেন, আলাপ ফাইন ডাইংয়ে শেষ হত। বিশেষত ফরাসি আকাদেমির পরিচালন সমিতিতে মোটের ওপর কারা থাকবে তা নাকি এই সালোঁতেই ঠিক হয়ে যেত। মানব মননকে শরীরের প্রগলভ ঝুটঝামেলা থেকে একদম আলাদা করে মগজাস্ত্র হিসেবে বোঝার দর্শনচিন্তা দিয়েছিলেন রেনে দেকার্ত। মাদাম ল্যাম্বার্ত তাঁর দার্শনিক লেখাপত্রে বলেন যে, মনন তখনই বৌদ্ধিক, যখন তা সুরুচির, মানে সংস্কৃতির। ‘অনেস্টি’, ‘সিভিল’, ‘পলিতেস’ একযোগে মিলিয়ে যে সূক্ষ্ম শিষ্ট রুচি ও চারু আদবকায়দা সালোঁতে বিকশিত করা হচ্ছিল, তা দিয়ে দেকার্তের ‘কজিটো এরগো সুম’– আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি– আলোকপ্রাপ্তির এই মূল মন্ত্রে মাদাম ল্যাম্বার্ত পরিশীলনের এক পোঁচ রং চড়িয়ে দেন।

ওহ, সালোঁ মানে তাহলে সেই এক উচ্চকোটির কায়দা বলে উশখুশ করবেন না। সব একসঙ্গে হয় না। ‘দাস ক্যাপিটাল’ লিখতে তখনও প্রায় দেড়শো বছর বাকি। লিবার্টি-ইক্যুয়ালিটি-ফ্রেটারনিটি থেকে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (pure reason) সবেরই বিশ্বজনীন কর্তা তখন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, এমনকী অভিজাত বাড়ির মেয়েদের অবধি বাইরে বেরিয়ে লেখাপড়ার অধিকার নেই, সেই সময় মাদামরা কেমন পাশার গুটি উল্টে সালোঁ সাজিয়ে নিয়ে সেখানে নিজেদের চিন্তনের খোরাক নিচ্ছিলেন, গণিত-দর্শন থেকে নাটক-কাব্য ও থিয়েটার অভিনয়ের নবতম ধারাগুলি নিয়ে বরেণ্যদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে আলোচনা চালাচ্ছিলেন, স্বশিক্ষার সেই গভীর দাপট খেয়াল করবেন। হ্যাঁ, ডাচেস ব্যারনেস মারক্যুইস হওয়ার কারণে এঁদের তো অভিজাত রক্ষণশীল রাজনীতি ঘেঁষা হওয়ারই কথা। মানে সেই সময়ের দর্শন অনুযায়ী ক্যাথলিক ধর্ম ও রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ভিত্তিতেই বিশ্বাস করার কথা। পরে ফরাসি বিপ্লবের সময় দেখবেন অভিজাত লেডিদের অনেকেই কিন্তু বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র চাইছেন না আর।

বিপ্লবের কাল শুরু হওয়ার আগে কিন্তু তাঁরা কিছু অবাক করা কথা বলছিলেন। জাঁ জাক রুশো ‘এমিলি, অন এডুকেশন’ (১৭৬২) লেখার বছর চল্লিশ আগে মাদাম ল্যাম্বার্ত ‘Advice from a mother to her son’ (১৭২৬) আর ‘Advice from a mother to her daughter’ (১৭২৮) লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন মেয়েদের যেভাবে লেখাপড়া করানো হচ্ছে তাতে তাদের মনোজগৎ শূন্যই থেকে যাচ্ছে। ফলে যখন তাদের পদস্খলন হয়, সেটা বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে ও অলস মস্তিষ্ক কুচিন্তার কারখানা হয়ে পড়ার কারণেই। কাজেই, মেয়েদের জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীর শিক্ষা দরকার, যাতে তাদের চালচলন মতিগতি বিশুদ্ধ পথে চলে। এইটা সেই সময় ঘটছিল, যখন মলিয়্যের সালোঁর মহিলারা কেমন অন্তঃসারশূন্য, তাদের শুধু প্রয়োজন চাকচিক্য আর এটিকেটের ঢক্কানিনাদ– এই সব বলে কমেডি প্লট বানিয়ে হাসাচ্ছিলেন।

সেই জমানায় যখন স্ত্রী ও মা হিসেবে মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে তারা পুরুষের থেকে আলাদা কারণ তাদের ‘কজিটো’ নেই, তাদের আছে শুধু কল্পনা আর অনুভূতির তীব্রতা। তখন সেই আলাদা রকমকে ধরে নিয়েই মাদাম ল্যাম্বার্ত বলেন যে, ‘তাই তো মেয়েরা স্বভাবতই প্রেমের দিকেই ধাবিত হয়। তাই দেখা দরকার শারীরিক চাহিদাকে যেন তারা প্রেম বলে গুলিয়ে না ফেলে।’ তাহলে সমাজকে রসাতলে যাওয়ার থেকে রক্ষা করতে কী করা যাবে? কেন, মেয়েদের অর্থপূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধান দেওয়াতে হবে।

দেখাই যাচ্ছে সালঁনিয়্যেররা প্রত্যেকে নিজেদের ইগো পূর্তি ও মেধার চয়ন করেই ক্ষান্ত হচ্ছিলেন না। মাদাম ল্যাম্বার্তই যেমন সার্বিকভাবে মেয়েদের শিক্ষার পরিসর তৈরি হোক চাইছিলেন। মত তৈরি করছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে, সালোঁ কিন্তু কখনই কেঠো জায়গা ছিল না। যাপনকে মহার্ঘ্য ইন্দ্রিজয় শিল্পে পরিণত করার নাম সালোঁ। নিক্তি মেপে শব্দচয়ন করে যথোপযুক্ত নাটকীয়তায় স্বরের মৃদুতায় পেশ করা, পোশাকের নিখুঁত ডিজাইন, খাওয়ার সুশীল ভঙ্গি, পারফিউম, পানীয়, সংগীত থেকে নানাবিধ ঘনিষ্ঠ ইনডোর গেম। প্যারি বললেই ঝট করে আমাদের যা যা মনে আসে– বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বিলাসী এসথেটিক্স, সেইগুলোর আদি চেহারার উৎপত্তি এখানেই।

একাকী সময়ে কী করতেন এই সালঁনিয়্যেররা? সেই সময়ের প্যারির অভিজাত জীবনের অন্দরকে যাঁর তেলরং ছবি থেকে বুঝতে পারা যায়, সেই অন্যতম শিল্পী হুবের রবার্তকে দিয়ে মাদাম গ্যোফ্রিন (১৬৯৯-১৭৭৭) তাঁর ব্যক্তিগত মুহূর্তের একটি ছবি আঁকান। লেমোনিয়্যেরের আঁকা আগের ছবিতে মাদাম গ্যোফ্রিনের জমজমাট সালোঁ, জনা পঞ্চাশ কেউকেটাদের সামনে ভলতেয়্যার তাঁর লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন। সামনের সারিতে ডান দিক থেকে তিন নম্বরে বসে আছেন মাদাম গ্যোফ্রিন। ভলতেয়্যারের ডেস্ক তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখা। ভলতেয়্যার নিজেও সেই দিকে ফিরে লেখা পড়ছেন।

কিন্তু হুবের রবার্তের আঁকা মাদাম গ্যোফ্রিনের আরেকটি ছবির দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়। ১৭৭২-এ আঁকা মানে গ্যোফ্রিন তখন ৭৩। একাকী ঘাড় নত করে খাওয়ায় ভঙ্গিতে ঠিক জরা নয়, বরং এক ধরনের অডিয়েন্সবিহীন মি-টাইম শিথিলতা। পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছে একজন পরিচারক। যদিও ফরাসি domestique ইংরেজিতে ‘সারভেন্ট’, এক্ষেত্রে মাদামকে পড়ে শোনানোর জন্য সালোঁ মাফিক শিষ্টতা ও পড়ার বনেদি ভাব যে চাকর রপ্ত করে এই বিনোদনের কাজটি করতে পারে, তার নিজস্ব গুণাবলির কথা আমরা আবারও যেন ‘বিটউইন দ্য লাইনস’ পড়ে ফেলতে পারি। এবং আবারও আর একবার ফিরে দেখার মাদাম গ্যোফ্রিনকে। তাঁর এই প্রাত্যহিকী দিয়ে বোঝা যায় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আসক্তি শুধু সালোঁতে নয়, বরং কীভাবে এই লেডিদের জীবনে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এবং এই আসক্তিই সালোঁ বসানোর কারণ।

এইবার আমি চট করে মাদাম গ্যোফ্রিনের সালোঁতে রাসিন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ জন ফরাসি মনন ইতিহাসের স্রষ্টার আবক্ষ মূর্তি ও অজস্র ছবি ছিল– এইটা বলতে চাইছিলাম। উল্লেখ করতে চাইছিলাম যে, মাদাম গ্যোফ্রিনের সালোঁ ছিল সেই সময়ের প্যারির অন্যতম প্রধান একটি সালোঁ। তাঁর সালোঁর প্যাটার্ন ছিল সিরিয়াস, ফরাসি দেশে আলোকপ্রাপ্তির জ্ঞানের হোতারা এই সালোঁতেই নিয়মিত ছিলেন। কিন্তু আমি বয়স হয়ে আসা মাদাম গ্যোফ্রিনের লাঞ্চ খেতে খেতে মাথা নিচু করে অভিনিবেশিত বই পাঠ শোনার ভঙ্গি থেকে নিজেকে সহজে সরাতে পারি না। তিনি আমার কাছে ব্যক্তি হয়ে উঠতে চান।

দেখি শিশুকালেই বাপ-মা হারিয়ে অনাথ মারি-থেরেসে রোডেত ঠাকুমার সঙ্গে থাকতে যান। সেই ঠাকুমার লেখাপড়া তেমন ছিল না, কিন্তু তাঁর জ্ঞানস্পৃহা তিনি মারি-থেরেসের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। পরে ক্যাথরিন দ্য গ্রেট-কে লেখা মাদাম গ্যোফ্রিনের চিঠির এই জায়গাটা– ‘আমার পিতামহী অল্পই পড়াশুনো করতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, ভাবনার সহজাত দক্ষতা তাঁর জীবৎকালে কোনওদিনই ফিকে হয়ে যায়নি’– পড়ে হৃদয় ভরে ওঠে। কয়েক বছরের মধ্যে যখন তাঁর পিতামহও মারা যান, মারি-থেরেসেকে পাত্রস্থ করা ঠাকুমার প্রধান চিন্তা হয়ে ওঠে। ১২ বছরের মারিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ৪৮-এর ফ্রাসোয়াঁ গ্যোফ্রিনের সঙ্গে। জানতে পারি, মাদাম গ্যোফ্রিন নিজের সীমিত শিক্ষা নিয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই রবের্তের আঁকা ওই ছবিটি তাঁর অহরহ জ্ঞান আহরণের মধ্যে থাকা, সাহিত্যের সঙ্গে যোগকেই জীবন মনে করার মধ্য দিয়ে তাঁর মতো অনেক নারীর উপস্থিতির প্রতিই সংবেদী করে তোলে আমাদের। হ্যাঁ, সকলে নিজেদের ছবি আঁকাতে পারেননি। আর কেউ কেউ ঘোলাটে হলদে বাল্বের নিচে কঠোর হাড়ভাঙা শীতে কেঁপে কেঁপে আলু পোড়া বা বাঁধাকপি সেদ্ধ খেয়ে গেছেন, নিজেরাই জানতে পারেননি জীবন থেকে কী চাওয়ার আছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved