যেভাবে ত্রুবাদুর-মিনেসাংদের হৃদয়-বার্তায় লেডি চুপ, (ক্রমে প্রেমের কবিতায় চরিত্র হিসেবে যুগে যুগে চিরনিশ্চুপ) কবিতা লেখার প্রক্রিয়ায় ও প্রতিষ্ঠানে আদতে তাঁরা ততটা ছুপা ছিলেন না। এই যে ক্রুসেডের জন্য সারা ইউরোপের ছোট-বড় সব লর্ড প্রায় সারাজীবন যুদ্ধেই কাটান, যে কারণে তাঁর নাইটের হাতে থাকে সাম্রাজ্য, প্রাসাদ ও রানিকে রক্ষার দায়িত্ব, আর সেখান থেকেই এইসব গীতির উদ্ভব হয়, তাহলে কবিতায় যা-ই বলা হোক, আসলে ত্রুবাদুর আর মিনেসাং পড়া হত ক্যাসলে লেডির সামনে, যেখানে অধিকাংশ সময়েই লর্ড উপস্থিত থাকতেন না। কিন্তু কেষ্টবিষ্টুরা অবশ্যই থাকতেন। এই যে লেডিরা, যাঁরা লর্ডবিহনে কবির মুশায়েরা বসিয়ে বিরহ জ্বালায় (!) প্রলেপ দিতেন, তাঁরা আসলে স্বর্ণসীতার মতো টোকেন নন। পুরো ব্যাপারটা তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় লেডি চরিত্র নিয়ে বাঁধা গীতি ভালো না লাগলে, প্রেমিকের কণ্ঠে দরদ তত তীব্র মনে না হলে, পেডেস্টাল তত উঁচু না করলে ওঁরা নিশ্চয়ই কিছু দাবি রাখতেন। ইতিহাসে অনুপস্থিত ও উপেক্ষিতা, কাব্যে আড়ালে থাকা নায়িকাকে শেষাবধি ফ্রেসকোর ক্লু বরাবর খুঁজে পেয়ে আমার মন থেকে বিপুল পাথর সরে যায়।

ফরাসি ‘ত্রুবাদুর’ আর জার্মান ‘মিনেসাং’ কবিদের নিয়ে আঁকা নানাবিধ ছবিতে দেখেছি যে পাথরের ক্যাসলের উঁচু জানলায় এক অভিজাত নারী। নিচে আকুল নয়নে ওপরে জানলায় তাকিয়ে প্রেমশরে বিদ্ধ ত্রুবাদুর বা মিনেসাং কবি। কবির প্রেমাস্পদ অধরা, তাই এই প্রেম পবিত্র– এই আকুলতায় সে তারের যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে। এদিকে লর্ড গেছেন ক্রুসেড লড়তে। কিন্তু, এইবার জার্মানিতে থুরিঙ্গিয়া প্রদেশে ওয়ার্টবুর্গ ক্যাসলে গিয়ে একটা দেওয়াল জোড়া ফ্রেসকোয় এই কবিদের অলটার ইগো দেখে আমি থ হয়ে যাই। ফ্রেসকোয় একটা বিরাট হলে মিনেসাংদের কবির লড়াই হচ্ছে। খেতাব জেতার জন্য কবিদের সে কী মরিয়া মারমুখী ভাব, পারলে অন্য কবিকে দু’-ঘা দিয়ে বসেন। আর যিনি আপাতভাবে এই কবিতাগুলির চরিত্র, মানে নায়িকা, সেই নারী স্বয়ং সেখানে রাজার সঙ্গে সিংহাসনে বসে।

আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। তাহলে যেভাবে ত্রুবাদুর-মিনেসাংদের হৃদয়-বার্তায় লেডি চুপ, (ক্রমে প্রেমের কবিতায় চরিত্র হিসেবে যুগে যুগে চিরনিশ্চুপ) কবিতা লেখার প্রক্রিয়ায় ও প্রতিষ্ঠানে আদতে তাঁরা ততটা ছুপা ছিলেন না। এই যে ক্রুসেডের জন্য সারা ইউরোপের ছোট-বড় সব লর্ড প্রায় সারাজীবন যুদ্ধেই কাটান, যে কারণে তাঁর নাইটের হাতে থাকে সাম্রাজ্য, প্রাসাদ ও রানিকে রক্ষার দায়িত্ব, আর সেখান থেকেই এইসব গীতির উদ্ভব হয়, তাহলে কবিতায় যা-ই বলা হোক, আসলে ত্রুবাদুর আর মিনেসাং পড়া হত ক্যাসলে লেডির সামনে, যেখানে অধিকাংশ সময়েই লর্ড উপস্থিত থাকতেন না। কিন্তু কেষ্টবিষ্টুরা অবশ্যই থাকতেন। এই যে লেডিরা, যাঁরা লর্ডবিহনে কবির মুশায়েরা বসিয়ে বিরহ জ্বালায় (!) প্রলেপ দিতেন, তাঁরা আসলে স্বর্ণসীতার মতো টোকেন নন। পুরো ব্যাপারটা তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় লেডি চরিত্র নিয়ে বাঁধা গীতি ভালো না লাগলে, প্রেমিকের কণ্ঠে দরদ তত তীব্র মনে না হলে, পেডেস্টাল তত উঁচু না করলে ওঁরা নিশ্চয়ই কিছু দাবি রাখতেন। ইতিহাসে অনুপস্থিত ও উপেক্ষিতা, কাব্যে আড়ালে থাকা নায়িকাকে শেষাবধি ফ্রেসকোর ক্লু বরাবর খুঁজে পেয়ে আমার মন থেকে বিপুল পাথর সরে যায়।

কিন্তু মন সতত সন্দেহবাতিক। খটকা লাগে মুহূর্তেই। এই যে ক্রুসেডের কয়েক শতাব্দী জুড়ে যুদ্ধক্ষেত্র আর কোর্টের ঠিক মাঝ-বরাবর ইউরোপব্যাপী তৈরি হওয়া বিরাট একটা উচ্চবিত্ত মণ্ডপ, যেখানে বীরোচিত ভালোবাসা (শিভালরীয় রোম্যান্স) থেকে ত্রুবাদুরে লেডিকে চরিত্র হিসেবে রেখে লেডির সৌজন্যে কাব্যচর্চা হচ্ছে– যাকে বলা যায় ষোলো শতকের সালঁ (salon)– সে কি রেনেসাঁস আসতে আসতে উবে গেল? যখন লেডি মোনালিসা নীরব স্মিত হাস্যে কেদারায় বসে ‘আমার মনও আছে’ এই রহস্য ছুড়ে দিলেন, কিন্তু কথাটি কইলেন না? লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে দিয়ে একটি ছবি আঁকিয়ে (১৫০৩-১৫১৭) (মোনা)লিসা ঘেরার্দিনিকে অমর করে দিয়েছেন তাঁর স্বামী ফ্লোরেন্সের ফ্রান্সেসকো দেল জিওকোন্দো। কিন্তু ‘মোনালিসা’ আঁকার ঠিক আগেই দ্য ভিঞ্চি যে লেডির ছবি এঁকেছিলেন (যে অসম্পূর্ণ ছবি পরে খুঁজে পাওয়া যায়), রেনেসাঁস কালে কোনও একজন লেডির পোর্ট্রেট হিসেবে সেই ইসাবেলা দ্য’এস্তে-র (১৪৭৪-১৫৩৯) ছবির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এমনকী এই তর্কও চালু আছে যে হয়তো লিসা নন, ইসাবেলাই ‘মোনালিসা’র মডেল। ফ্রান্স মিলান আক্রমণ করলে দ্য ভিঞ্চির পৃষ্ঠপোষক মিলানের ডিউক গা ঢাকা দিলে তিনি মানতুয়ায় চলে আসেন, তখন মানতুয়ায় ইসাবেলা ছিলেন সবচেয়ে দরাজ শিল্প পৃষ্ঠপোষক ও সবচেয়ে উৎসাহী শিল্প সংগ্রাহক। রেনেসাঁসের সবচেয়ে ধুন্ধুমার সালঁ ছিল তাঁরই গ্রোত্তা-এ (grotta)। যদিও তখনও শিল্পী, লেখক, চিন্তকদের মননশীল আড্ডা দেওয়ার ও তর্কাতর্কির আখড়াকে সালঁ নামে ডাকা হত না।

ইসাবেলা দ্য’এস্তে ছিলেন ইতালির ফেরারা প্রদেশের শাসকের মেয়ে। পড়াশুনো, গানবাজনা-সহ কোর্টের অভিজাত শিল্পশিক্ষায় পটু। বিয়ে হয় মানতুয়া প্রদেশের মারকুইস জিও ফ্রান্সেসকো গোনজাগো-র সঙ্গে। মানতুয়ায় তাঁর গ্রোত্তায় রেনেসাঁসের তৎকালীন শিল্পীরা অনেকেই আসতেন পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য। আর জড়ো হতেন সমাজের ‘গ্লিতারেত্তি’-তে (glitteretti)– যে শব্দ শুনেই মালুম হয় যে সেকালে অনেকেই ছিলেন আয়েসি গ্ল্যামারমুখী ও বিনোদনপ্রেমী। কথাবার্তা, আদানপ্রদান, শিষ্ট কেতা ও আদবকায়দার এক অভিজাত সংস্করণ এই গ্রোত্তায় তৈরি হতে থাকে। একশো বছরের মধ্যেই এই আদলেই ফ্রান্সে এই রকম অভিজাত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে শিল্প অঁতেলেকত্যুয়লদের যে জমাটি বৌদ্ধিকচর্চা ও বিশ্রম্ভালাপ শুরু হয়, তারই নাম সালঁ। ক্রমে আলোকপ্রাপ্তি, জ্ঞান, ফরাসি বিপ্লব, নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ– সব মিলিয়ে ওয়াইন ও কফির পেয়ালায় তুফান। সালঁ ক্রমে পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে– বিশেষত ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে, ইতালিতেও ফিরে আসে নতুন চেহারায়। রেনেসাঁসের বনেদিয়ানা থেকে ফরাসি সালঁ-র জমায়েত আলাদা ছিল। এখানে নানা ধরনের মানুষজন এক জায়গায় হয়ে তাঁদের কিসসাকাহিনি শোনাতেন, যা নিঃসন্দেহে ছিল রোমাঞ্চকর। যে সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ঘোর আপত্তি সমাজে, সেখানে মহিলাদের এই চিন্তন-ভাবুকদের সঙ্গে দহরম-মহরম মোটেও সুনজরে দেখা হয়নি। বাইরে যাওয়ার সুযোগ না থাকলেও তাঁরা যে এই সুযোগে নিজেদের বিকশিত করে ফেলছেন, তা নিয়ে রগড় কম হয়নি।

আবার পিছিয়ে গিয়ে ইতালিতে ফিরে এলে জানতে পারি, মারকুইস গোনজাগা-র স্ত্রী হিসেবে মানতুয়ার মারচিওনেস– এই ছিল ইসাবেলাকে ডাকার তরিকা। রেনেসাঁস কালে ইসাবেলার ছবি আঁকার জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিল্পীকে বরাত দেওয়া হয়। কে নেই সেই তালিকায়– দ্য ভিঞ্চির আগেই ফ্রান্সেসকো ফ্রান্সিয়া, তারপরে তিশান, রুবেন্স। বেশ কিছু মেডাল ও কয়েকটি বাস্টও আছে। শুধু নিজের পোর্ট্রেটই নয়, ইসাবেলা আন্দ্রেয়া মনতেগনা, জিওভান্নি বেলিনি, পিয়েত্রো পেরুজিনো– রেনেসাঁসের এই উজ্জ্বল মানবতাবাদী শিল্পীদের অন্যান্য ছবি আঁকতেও নিয়োগ করেন।

আসবাবপত্র, চিত্র, ভাস্কর্যের হিসেব ছেড়ে দিলেও পুরনো মুদ্রা, ধাতুর পাত্র, মেডাল, দামি পাথর ও মণি নিয়ে প্রায় ১৫০০টি জিনিস ইসাবেলার সংগ্রহে ছিল। তার মধ্যে কিছু মেডালে ইসাবেলার নিজের প্রতিকৃতি। নিজের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ইসাবেলা ঠিক করে দিতেন তাঁর আকৃতির কী কী থাকবে মেডালে, আর কতটা বদলে দিতে হবে। যেমন ধরা যাক, ডাবল চিন থাকবে কি থাকবে না বা তাঁর ৬২ বছর বয়সে যে ছবি আঁকা হবে, তা ইসাবেলার ঠিক কোন বয়সকে ধরা হবে। আগে রেনেসাঁস ঐতিহাসিকরা ইসাবেলার সংগ্রহ বা শিল্পীদের দিয়ে আঁকিয়ে নেওয়ার পুরো এই আদানপ্রদানকে ইসাবেলার স্বামী মারকুইস ফ্রান্সেসকো গোনজাগার কৃতিত্ব ঠাউরে নিয়েছিলেন। ইসাবেলার গ্রোত্তা ঘিরে এই সময়ের শিল্প আর ভাবনার ইতিহাসকে সেইদিক থেকে লেখার প্রচলন ছিল। কিন্তু একে তো গোনজাগা জীবনের অধিকাংশ সময়টাই যুদ্ধবিগ্রহে কাটান, তার ওপর এই চিত্রকলা বা কাব্য– এইসব সূক্ষ্ম ব্যাপারস্যাপারের দিকে ওঁর মন বা সময়– কোনওটাই দিতে পারতেন না। ইত্যবসরে ইসাবেলার জীবতকালে লেখা প্রায় ১২,০০০ চিঠির ৮৩০ খানাই নানাজনের কাছে খুঁজে পাওয়া গেলে মানতুয়া অঞ্চলের রেনেসাঁসে ইসাবেলার প্রবল ভূমিকা অস্বীকার করার জো থাকে না। সেই সঙ্গেই রেনেসাঁসের নির্মাণে শিল্পরসিক, বোদ্ধা ও চিন্তক অভিজাত মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার ধারা তৈরি হয়। এই চিঠিগুলির মধ্যে ওই সময়ের গ্রোত্তা কালচার, শিল্পকলা নির্মাণের ও পৃষ্ঠপোষকতার একটা সাধারণ ইতিহাস তো বটেই, তারই সঙ্গে সঙ্গে যাকে শিল্প বা কাব্যের আদর্শ বলা হয়– সে বিষয়ে ইসাবেলার সক্রিয় মতামত ও নিজের বরাত দেওয়া ছবির বিষয়বস্তু ও কম্পোজিশন নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ছবির বিষয় ও শৈলী নিয়ে তাঁর নির্দেশগুলি থেকে রেনেসাঁসের মানবতাবাদ নিয়ে তাঁর পড়াশুনো গভীর ছিল বোঝা যায়, একইসঙ্গে তাঁর গ্রিক ও লাতিন কাব্যেও দখল ছিল।

এইখানে সোৎসাহে বলে ওঠা যায় যে, যতই পাবলিক কালচার, হাই হিউম্যানিজম, মাকিয়াভেলি-কোপারনিকাস-ইরাসমাস-ব্রুনো-বোকাচ্চিও দিয়ে রেনেসাঁসের ভাবনার বিস্ফারকে পুরুষপ্রধান একটি চর্যা হিসেবে বোঝা হোক না কেন, ইসাবেলা যেভাবে তাঁর গ্রোত্তায় নানাভাবে শিল্পীদের সাহায্য করছিলেন, শিল্প ও কাব্যের শৈলী ও উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন, বৃহত্তরভাবে রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায়, তাতে সেইগুলি অবশ্যই ছাপ ফেলে গেছে। তিনি একা নন। সেই সময় মিলানের ডাচেস বিত্রিচ দ্য’এস্তে, গোনজাগার ভাইয়ের স্ত্রী ডাচেস অফ উরবানা এলিজাবেত্তা গোনজাগা এরকম আরও অনেকেই ছিলেন, যাঁরা কবি-শিল্পীদের নিয়মিত একত্রিত করতেন। কবি নিকোলো দ্য করেজ্জিও, যিনি আবার মিলানে বিত্রিচ দ্য’এস্তের ফ্যাশন দেখে দিতেন, ও তাঁর শিল্পসভায় নিয়মিত ছিলেন, তিনি যে ইসাবেলাকে ‘লা প্রাইমা ডোনা দেল মোন্দো’ (‘সারা পৃথিবীর সেরা মহীয়সী নারী’) বলেছিলেন, তাতে যেমন মিনেসাং-এ লেডিকে প্রশস্তির ধাঁচ, তেমনই আছে পোষক হিসেবে ইসাবেলার ক্ষমতার ছায়াও।

ফ্রান্সিসকো গোনজাগা অধিকাংশ সময়টাই যুদ্ধ বিগ্রহে থাকার জন্য ইসাবেলাকে নিতে হত মানতুয়া শাসনের ভার। মাকিয়াভেলির ‘প্রিন্স’ রচনার সমসময় (১৫৩২) সেটা। ইসাবেলার কূটনীতিক দূরদৃষ্টিকে না কি মানতুয়া কোর্টের অভিজ্ঞ মানুষেরাও তারিফ করতেন। গোনজাগাকে লেখা তাড়া তাড়া চিঠিতে শাসন-পদ্ধতি নিয়ে ইসাবেলা নানা ধরনের বুদ্ধি দিতেন। অর্থাৎ যেখানে উদ্দিষ্ট শাসক সবসময়ে পুরুষ, ‘প্রিন্স’ সবসময়ে প্রতাপে সিংহ চাতুর্যে শেয়াল, ক্ষমতার কাঠামোয় মহিলা শুধুই প্ররোচক লেডি ম্যাকবেথ, সেখানে এই চরিত্রগুলি খেয়াল করলে আর পুত্রসন্তান না থাকায় যেসব রাজপরিবারে মেয়েরা ক্যুইন হয়েছেন তাঁদের সহজাত বুদ্ধি দেখে আমরা আর আকাশ থেকে পড়ব না। বা কিং-এর ছায়ায় পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমতীদের কথাও মনে রাখব। এঁদের সবারই কিন্তু রাজনীতি ও কূটনীতিতে ট্রেনিং ছিল। বোঝাই যায় এরই সঙ্গে ইসাবেলার ছিল প্রগাঢ় কাব্য ও শিল্পবোধ। তাঁর নির্দেশ মেনে নিতেন রেনেসাঁসের নামজাদা শিল্পীরা, সে কি আর শুধু ইসাবেলা টাকা ঢালছেন বলে? তাহলে কি আর তাঁর কমিশন করা আর্ট রেনেসাঁসের চরম উদাহরণগুলোর মধ্যে আসত?

যে সময়ে অভিজাত মহিলারা শুধু খ্রিস্টীয় আইকনের ছবি আঁকতে দিতেন, ইসাবেলা চাইতেন বিষয় গ্রিক পুরাণ নির্ভর হোক। এবং দেখা যায় প্রতিটি ছবি আঁকার কমিশন দেওয়ার পর শিল্পীর সঙ্গে তাঁর অজস্র চিঠি বিনিময় চলছে, যেখানে ছবিতে ঠিক কী চান, আর কীভাবে চান সেই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ ও নির্দেশ থাকছে তাঁর। আন্দ্রেয়া মনতেগনা, পিয়েত্রো পেরুজিনো, আন্তোনিয় দে করেজ্জিওর ছবি থেকে রেনেসাঁসের শিল্পবোধের মূল নির্দেশিকায় ইসাবেলার চিহ্নগুলি খুঁজে ও বুঝে নেওয়ার। গ্রিক পুরাণ নির্বাচন করা থেকে রেনেসাঁসের হাই হিউম্যানিজমের ধারণায় ইসাবেলার দখল বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লাস আথিনা, দিয়ানা, ভিনাসকে কম্পোজিশনের মাঝখানে এনে রাজনৈতিক কর্ত্রী মারচিওনেস ও শিল্পের সমঝদার এক মহিলা হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও এই ছবিগুলিতে ইসাবেলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি পইপই করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও পেরুজনো যে ভিনাসকে পোশাক না পরিয়ে ন্যুডই রাখলেন, এ নিয়ে ইসাবেলার অসন্তুষ্টি শেষ অবধি যায়নি। পেরুজিনোকে লেখা তাঁর ৭০টি চিঠি পাওয়া গেছে।

শিল্পীদের লেখা এই চিঠিগুলি ইসাবেলাকে রেনেসাঁসের শিল্প-ইতিহাসের কেন্দ্রে এনে ফেলে। তাঁর জন্য ইতালির বিশেষ টিন-গ্লেজড পটারি মাইওলিকা তৈরি করেন রেনেসাঁসের অন্যতম শিল্পী নিকোলা দ্য উরবানো। ইসাবেলাকে উপহার দেওয়ার জন্য এই সময়ের সবচেয়ে বড় মাইওলিকা নিকোলাকে দিয়ে তৈরি করান তাঁরই মেয়ে ইলিওনোরা। সেখানে ইসাবেলা চেয়েছিলেন লাতিনে ওভিডের এপিক কাব্য ‘মেটামরফোসিস’ (অষ্টম খ্রিস্টাব্দ) থেকে রাজা মিদাসের কাহিনিটি থাক। পরে আঠারো শতক থেকে ইউরোপ জুড়ে গ্রিক-লাতিন এপিকের চিত্রণ-সহ মাইওলিকা বিশেষ একটি সংগ্রহের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানিতে ওয়াইমার ক্লাসিসিজমের আইকন জোহান ওলফগ্যাং ভন গ্যেথের (১৭৪৯-১৮৩২) মাইওলিকা একটি বিরাট সংগ্রহ আছে। গ্যেথের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ওয়াইমার, সাক্সোনি ও আইসেনাকের ডাচেস আনা আমালিয়া। আনা আমালিয়ার বৈকালিক চায়ের আসরে হাজির হতেন ওয়াইমারের তাবড় দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, কবি-লেখক ও সুর-স্রষ্টারা। ওয়াইমারে আনা আমালিয়ার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিতেও (১৭৬১) জড়ো হয়েছিলেন এঁরা, বিশেষত গ্যেথে। এটা সালঁ রীতির একটা বিরাট ইতিহাস।

এদিকে এত এত শিল্পবস্তু সংগ্রহ ও ছবি আঁকতে দিয়ে ইসাবেলার গ্রোত্তা হয়ে উঠেছিল এইসব চিত্রের সংগ্রহশালা, মানে স্তুদিওলো (studiolo)। বাড়িতে রাখা ব্যক্তিগত সংগ্রহের এই সম্ভার নিয়ে এর পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে আর্ট ও সায়েন্স অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনী হবে। ততদিনে, উনিশ শতকে, ফ্রান্স শহরের এই প্রদর্শনীগুলিকেও সালঁ নামে ডাকা শুরু করেছে। ইসাবেলার গ্রোত্তা থেকে স্তুদিওলো যেতে হত কারুকাজ করা একটা মার্বেল আর্চের নিচ দিয়ে, সেটা বানিয়েছিলেন আরেক প্রথিতযশা ভাস্কর-স্থপতি জিয়ান ক্রিস্তোফোরো রোমানো। জিয়ান ইসাবেলার প্রিয় ছিলেন। মেডালে ইসাবেলার কিছু প্রতিকৃতি উনিই বানান। ওই সময়ে মানতুয়া, ফেরারা, উরবানা সব জায়গার ডাচেসদের সভায়ই জিয়ানের সুখ্যাত ছিল। কবি লুদোভিকো আরিস্তো-র ‘অরল্যান্দো ফিউরিওসো’ (Orlando Furioso) লিখতে লিখতে এই শিভালরি রোম্যান্সের টুকরো ইসাবেলার গ্রোত্তায় বসে সবাইকে পড়ে শোনাতেন। এইটাই সালঁ রীতি, যা চলতে থাকবে শতক জুড়ে। ‘অরল্যান্দো ফিউরিওসো’ ছাপা হলে (১৫১২) আরিস্তো তার নানা সংস্করণ ইসাবেলাকে উপহারও দিয়েছেন। এই রোম্যান্স কাব্যে তিনটে জায়গায় ইসাবেলার গুণগান আছে। সে খানিক তোষামোদের মতো মনে হলেও সেটাই তো দস্তুর। আবারও মনে রাখার ত্রুবাদুর মিনেসাংয়ের হ্যাংওভার ষোলো শতকে তো চলছেই, আর ‘অরল্যান্দো’ নাইট-লেডির একই কাহন। মিগুয়েল সারভান্তেস-এর ‘দন কিহোতে’ ছাপা হতে আরও প্রায় ১০০ বছর। এই যে পুরুষপ্রধান ক্ল্যাসিসিজমের বৌদ্ধিক দুনিয়ায় মহিলাদের প্রায় দেখাই যায় না, সেখানে স্বামীদের অনুপস্থিতিতে বা তাঁদেরকে খানিক ম্লান করে দিয়ে রেনেসাঁসের শিল্পনির্মাণে ডাচেসদের এই পরিমাণে কর্তৃত্ব ইতিহাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

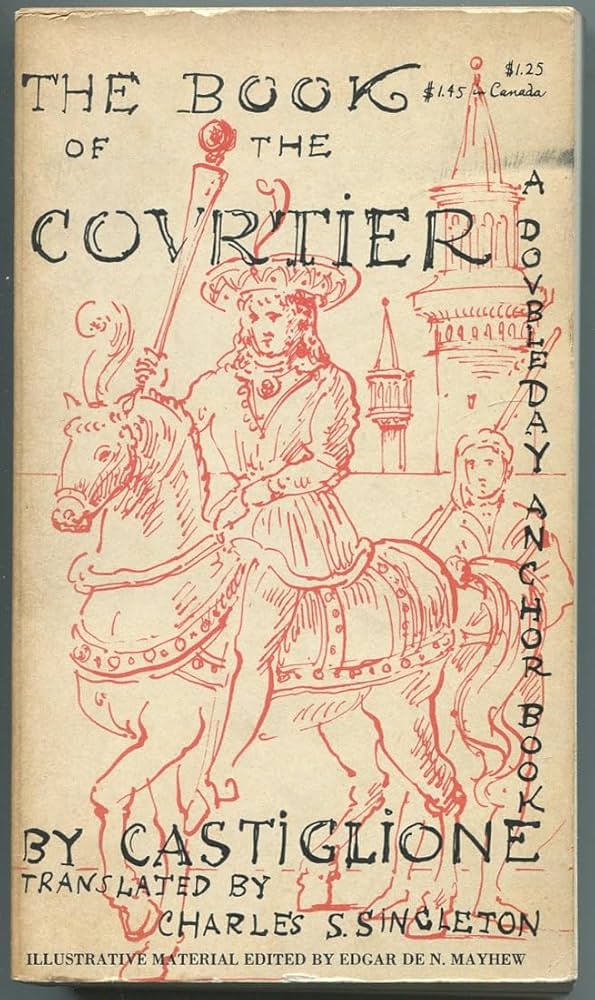

সেই সময় তো পুরো ইউরোপের দৈর্ঘ্য বরাবর যাতায়াত চলছে। ক্রুসেডের জন্য, ব্যবসার জন্য, খ্রিস্টীয় নানা শাখার যাতায়াতে ইংল্যান্ড থেকে স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি হয়ে ইতালি পর্যন্ত এই গতিতে আবার স্পেনের রাজসভার শিভালরির স্বর্ণযুগে তৈরি হওয়া আদবকায়দা ইতালির প্রাদেশিক ডাচি কোর্টগুলিকে প্রভাবিত করে ছেড়েছে। সেই ছক আপন করে নিয়ে বালদাসারে কাসতিগ্লিওনে দার্শনিক ধাঁচে লেখেন ‘ইল কোর্তিজিয়ানো’ (দ্য বুক অফ দ্য কোর্টিয়ার, ১৫২৮)। লেখা হয় ডাচেস এলিজাবেত্তো গোনজাগো-র পৃষ্ঠপোষকতায়, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোর্টের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা কেমন পোশাক কীভাবে পরবেন, কোন রীতিতে কথা কইবেন, কেমন করে তাঁদের পড়াশুনো করালে শিক্ষিত হয়ে তাঁরা কোর্টের পুরুষদের নানা শলা-পরামর্শ দিতে পারবেন– এই বইতে তিন নম্বর অধ্যায়ে আছে।

আলাদা করে এই অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করার কারণ হল আমরা ফিরে যেতে চাই সালঁ নিয়ে আমাদের খোঁজপাতের প্রাথমিক তরিকায়, যাকে আমরা কায়দা করে ‘রিডিং বিটউইন দ্য লাইনস’ বলতে চাই। এই যে রোজ রোজ সভায় এক-এক অধ্যায় পাঠ করে শোনানো, শ্রোতাদের মন্তব্য থেকে লেখার আঁকার পাওয়া, সেইখানে কি আমাদের ডাচেস অফ উরবানা এলিজাবেত্তোর কোনও মন্তব্য ছিল না? প্রাদেশিক শাসক পরিবারের মহিলাদের কোর্টের কাজে সড়গড় করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাদের অংশগ্রহণের কথা যে অধ্যায়ের বিষয়, সেইটি লিখতে কি পৃষ্ঠপোষক এলিজাবেত্তোর পরামর্শ কিছু মাত্রায় হলেও শামিল করা হয়নি?

ষোলো শতক জুড়ে ফ্রান্স ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সামরিক ঘাত-প্রত্যাঘাতে যখন ইতালির প্রাদেশিক কোর্টগুলি ক্রমে ভেঙে পড়বে, তার আগে রেনেসাঁসের সুউচ্চ সময়ে প্রাদেশিক কোর্টের এটিকেট নিয়ে নাটকীয়ভাবে দার্শনিক সংলাপের ছাঁদে লেখা এই বইটি ক্রমে ইউরোপে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছ’টি ভাষায় অনুবাদ হয়। ধ্রুপদী যুগের ধারণা তৈরিতে ইতালিয়ানিজমো আপন করে নেওয়ার চেষ্টায় পরে শাসনব্যবস্থায় যেমন তেমনই শিল্পকলা বা কাব্যের চর্চায় ডাচেসদের সভার মডেলটি সালঁ হিসেবে নতুন একটা চেহারা নেবে।

সেই সালঁ শুধু মহিলাদের নিয়ে নতুন করে ভাবায় না। আরও ভাবায় কী করে কাব্য শোনা ও ছবি দেখার ইন্দ্রিয়বত্তা, গায়কি ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, কফির স্বাদ, সোফায় বসার ভঙ্গি, পোশাকের ফ্যাব্রিক ও ফ্রিল– সালঁতে উপস্থিত ও অনুষ্ঠিত এই ঘনিষ্ঠ উপাদানগুলি থেকে ইতিহাস লেখা যায়। যা এমনিতে সমাজের ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে খুঁজেই পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়ার জন্য হয়তো খোঁজার কায়দায় বদল দরকার।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved