মজার ব্যাপার, এই অংশটুকু সলিল লিখছেন ১৯৪৩-এর মে মাসের প্রথম দিনে। আর ওই একই মাসে বোম্বেতে এক সম্মেলনে আইপিটিএ-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় স্তরে। যে সংগঠনের সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্য হিসাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, ঠিক এক বছর পরেই।

৩.

স্পেনীয় কবি ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা, যিনি তাঁর দেশের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ফ্যাসিবাদের মদতপুষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের হাতে নিহত হন ১৯৩৬-এ, তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উত্তরকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন কবিতা– ‘কবির মৃত্যু: লোরকা স্মরণে’–

দু’জন খসখসে সবুজ উর্দিপরা সিপাহী

কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে

কবি প্রশ্ন করলেন: আমার হাতে শিকল বেঁধেছো কেন?

সিপাহী দু’জন উত্তর দিল না;…

…

…সবাই এসেছে একজন কবির

হত্যাদৃশ্য

প্রত্যক্ষ করতে।…

যে-কবি উঁচিয়ে ধরা রাষ্ট্রীয় রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে ‘স্বতঃপ্রবৃত্ত’ ঠোঁট নাড়িয়ে বলে ওঠেন– ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!/ মানুষের মুক্তি আসুক…’, তাঁর জন্য এ মৃত্যু তো প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের মতো– ‘সব মরণ নয় সমান’। কারণ, কবি জানেন, সুনীলের কবিতার ভাষাতেই– ‘আমি মরবো না।’ নশ্বরদেহের লয় ঘটলেও সৃজনের উপসংহার ঘটে না। তাই ‘কবির মৃত্যু’-র অর্থ আদপে তো কবিতার মৃত্যু নয়। বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করার বাসনায় কবি বরাবরই জিতে যান, প্রজন্মান্তরে তাঁর কবিতার অমরত্বে।

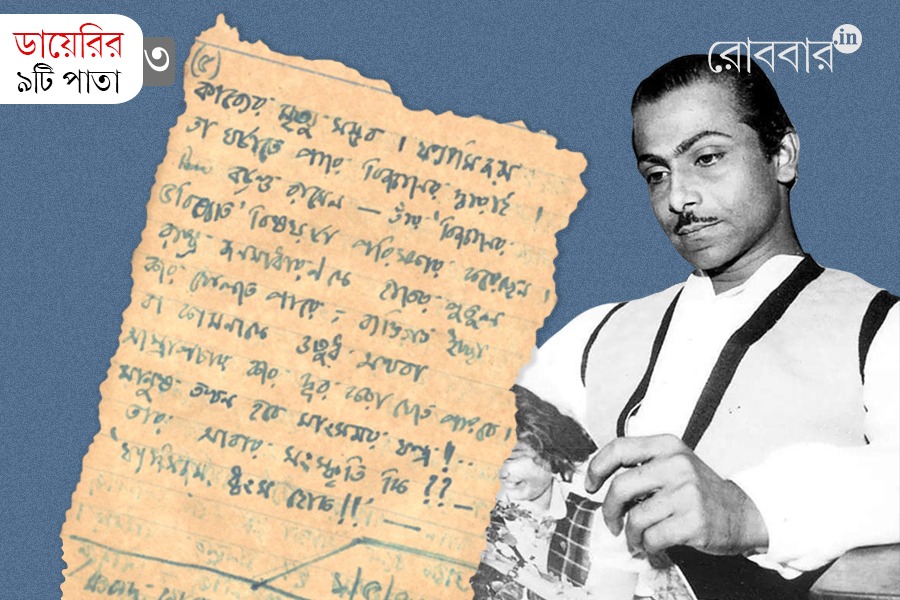

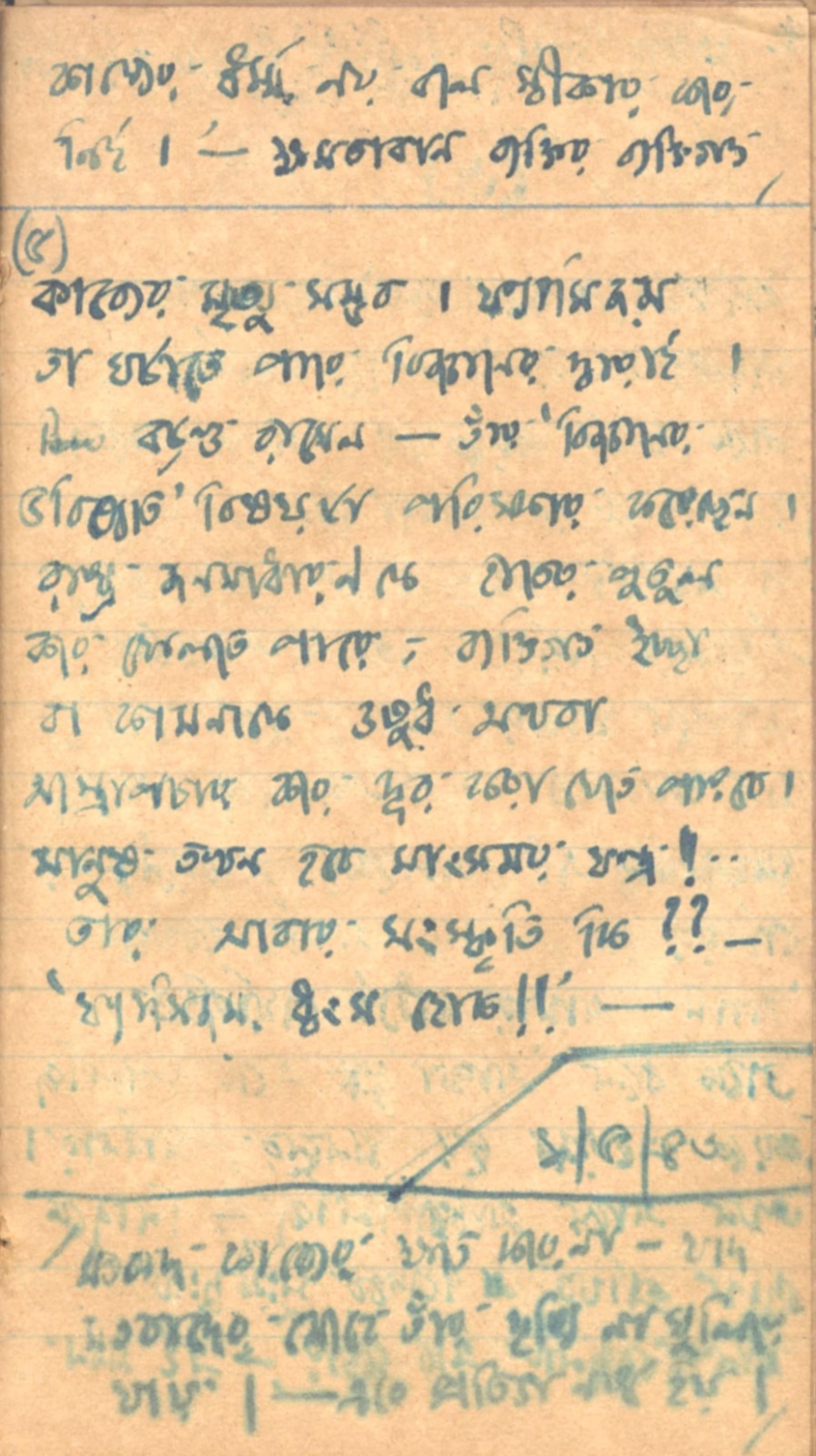

অথচ লোরকা-হত্যার সাত বছরের মাথায় ১৯৪৩-এর নোটবইয়ের বিবর্ণ একটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাচ্ছে যৌবনের চৌকাঠে সদ্য পা-দেওয়া সলিল চৌধুরীর লেখালেখির এমন একটি ছোট্ট অংশ, যেখানে তিনি রীতিমতো শঙ্কিত– ‘কাব্যের মৃত্যু সম্ভব’! এবং এরপরেই বার্ট্রান্ড রাসেলের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হয়ে তিনি মনে করছেন– কাব্যের নিধন ঘটতে পারে ‘ফ্যাসিজ্ম’-এরই হাতে, সামাজিক বিজ্ঞানসম্মত কোনও ধীর-বিষক্রিয়ায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতার বাইরে যেখানে জনগণের মগজ পর্যবসিত হবে রাষ্ট্রের ‘হাতের পুতুলে’। এক্ষেত্রে সলিল-ব্যবহৃত ‘মাংসময় যন্ত্র’ শব্দদুটো কেমন যেন হীরক রাজ্যের ‘মগজধোলাই’ মেশিনের কথা মনে করিয়ে দেয়! অথবা হয়তো এভাবেই মানবতাবাদী শিল্প-সংস্কৃতির অভিমুখ তার এগিয়ে চলার রাস্তা নিজেই স্থির করে নেয়, সময় থেকে সময়ান্তরে।

যুদ্ধবাজদের বিশ্বজোড়া দাপাদাপি আর দুর্ভিক্ষ কবলিত হাহাকারের স্বদেশ– উভয়সংকটের জাঁতাকলে ১৮-১৯ বছরের এক তরুণ হয়তো খানিক বিমূঢ়, যদিও ‘আধমরা জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা’ পড়ে যেতে যেতেও নিজেকে পিছলে সরিয়ে নেওয়ায় উদগ্রীব। যন্ত্রমানবের রাজ্যে তো ‘তাসের দেশ’-এর বাঁধাধরা চলনবলন, সংস্কৃতিচর্চার নির্মম বধ্যভূমি। মানবসভ্যতার অন্তিম ঘটানোর সামগ্রিক সেই আয়োজনের বিরুদ্ধে তাই তো সলিলের জেদি প্রতিরোধের আহ্বান, প্রায় স্লোগানধর্মেই– ‘ফ্যাসিজ্ম ধ্বংস হোক!’ আপাতত সেই ‘ধ্বংস’-র অভিপ্রায়ের মাধ্যমটুকুই যা ছিল বাকি, চিনেবুঝে নেওয়ার।

এবং মজার ব্যাপার, অংশটুকু সলিল লিখছেন ১৯৪৩-এর মে মাসের প্রথম দিনে। আর ওই একই মাসে বোম্বেতে এক সম্মেলনে আইপিটিএ-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় স্তরে। যে সংগঠনের সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্য হিসাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, ঠিক এক বছর পরেই।

অতঃপর যেই না প্রাথমিক সেই বিমূঢ় বিভ্রান্তি কাটিয়ে নিজের সৃষ্টিধর্মী অস্তিত্বকে চনমনে মাঠে-ময়দানে এনে ফেললেন, উপলব্ধি করে নিলেন জীবনযুদ্ধের গন্তব্যের সারসত্যটুকু, ১৯৪৪-এর শেষাশেষি লেখা নিজেরই ‘রামধনু’ কবিতায়—

মরিনি আমরা

আজও বেঁচে আছি

দূর দিগন্তে মেঘে ও রৌদ্রে রামধনু।

জটিল কুটিল হিংস্র জীবনে পেয়েছি জীবন

মরণ-হরণ

আরো দূরে দেখা গতির ছন্দে,

আরো কাছে

এই জীবনেই আছে নবজীবন।

মেঘে ও রৌদ্রে আরো উত্তরে– রামধনু।।

………………..

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: অন্তরা চৌধুরী, শুভঙ্কর দে

………………..

ডায়েরির ৯টি পাতা, পড়ুন এক ক্লিকে

প্রথম পর্ব সলিল চৌধুরী নোটবইয়ে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্কেচ

দ্বিতীয় পর্ব জাপানি খাতায় লিখতে গিয়ে সলিল চৌধুরীর প্রথম মনে পড়েছিল জাপানি বোমার কথা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved