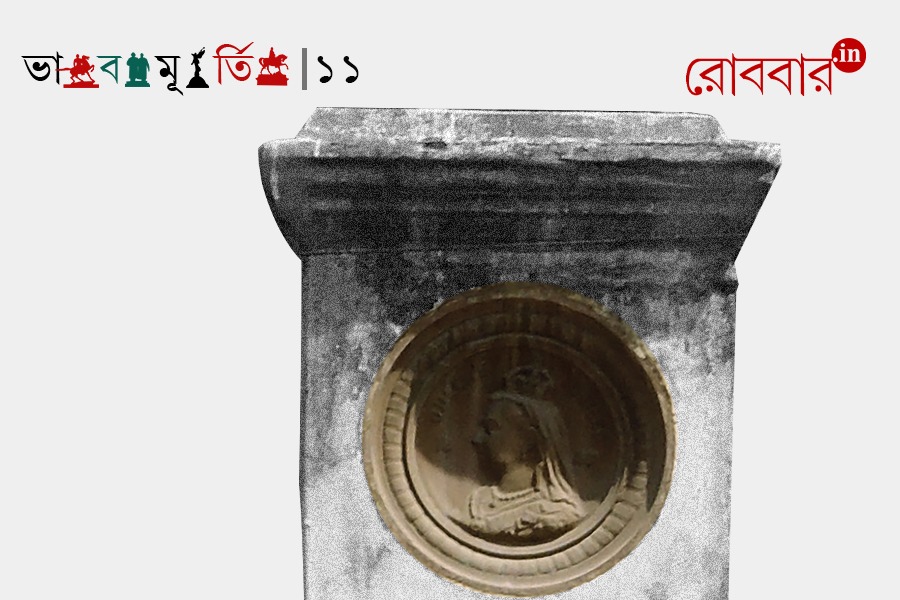

বর্ধিষ্ণু বাড়িগুলির দেওয়াল জুড়ে সংযুক্ত হতে থাকে ভিক্টোরিয়ার মুখমণ্ডল। কোথাও আবার রেলিং-এর গ্রিলে খোদাই করা হয় রানির অবয়ব আর জুবিলি বছরের সনটিকে। আবার কোথাও সিঁড়ির মুখে বসানো হয় ভিক্টোরিয়ার মুখমণ্ডল। এরকম অনেক বাড়ি আজও কলকাতায় টিকে রয়েছে। সেরকম একটি বাড়ি আজও দেখা যায় কলকাতার গোকুল বড়াল স্ট্রিটে, মধ্য কলকাতায়।

১১.

মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ততদিনে সকলেই আপন করে নিলেন। কারণ, তিনি এদেশকে ‘নিজের দেশ’ বলে গ্রহণ করেছেন। সিপাহি বিদ্রোহের অর্থাৎ, ১৮৫৭-র পর রানি ভিক্টোরিয়া এক রাজকীয় ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁর না-পসন্দ। কলকাতার সাধারণ মানুষের জন্য এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশরাজের অধীনে ভারতের শাসন প্রতিষ্ঠার বার্তা দেয়।

১৮৭৬ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ‘কাইসার-ই-হিন্দ’– যার অর্থ ‘ভারতের সম্রাজ্ঞী’, সেই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ আধিপত্যকে আরও দৃঢ় করে তুলবে, এমনটাই মনে করেছিলেন ভিক্টোরিয়া। রানির এই সিদ্ধান্ত বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল– কেউ কেউ রানিকে দয়ালু শাসক হিসেবে দেখতেন, আবার অনেকেই রানির শাসনের এই ঘটনাকে আরও পরাধীনতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ নীতিগুলি আসলে চিরকালই ইউরোপীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা করে এসেছে, যার ফলে দেখা গিয়েছে, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়েছে। আবার ১৮৭৬-’৭৮ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। একথাও বাঙালির অজানা ছিল না। একই সঙ্গে করবৃদ্ধি ও ব্রিটিশ মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিস্তারের ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের শোষণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেখা গেল, ভিক্টোরিয়ার শাসনে কলকাতায় নগরায়ণের প্রসার ঘটেছে এবং ১৮৭৩ সালে ট্রাম পরিষেবা, রেলওয়ের সম্প্রসারণ এমন ভাবে হল, তাতে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে একটা পরিবর্তন এল। তবে নগর উন্নয়নের ফলে নিম্নবিত্তদের অবস্থার উন্নতি হয়নি, তারা বস্তিতে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতেন। অন্যদিকে, একইসঙ্গে ব্রিটিশ শিক্ষা ও চাকরির সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণির মধ্যে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি আনুগত্য দেখা গিয়েছিল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় ব্রিটিশ শাসনকে জটিল শক্তি হিসেবে– একদিকে শোষণ, অন্যদিকে আধুনিকতার সূচনা-যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই প্রেক্ষিতগুলির ফলে নগর ভাস্কর্যে একটা নতুন যুগের শুরু হয়। দেখা যায়, বর্ধিষ্ণু বাড়িগুলির দেওয়াল জুড়ে সংযুক্ত হতে থাকে ভিক্টোরিয়ার মুখমণ্ডল। কোথাও আবার রেলিং-এর গ্রিলে খোদাই করা হয় রানির অবয়ব আর জুবিলি বছরের সনটিকে। আবার কোথাও সিঁড়ির মুখে বসানো হয় ভিক্টোরিয়ার মুখমণ্ডল। এরকম অনেক বাড়ি আজও কলকাতায় টিকে রয়েছে। সেরকম একটি বাড়ি আজও দেখা যায় কলকাতার গোকুল বড়াল স্ট্রিটে, মধ্য কলকাতায়।

অনেক বাড়ি আবার হারিয়ে গিয়েছে নতুন অট্টালিকার দাপটের তলায়। কিন্তু একথা বলতেই হয় যে, কলকাতার মূর্তি চর্চায় এমন ধারা একেবারেই নতুন। রানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, সেই উজ্জলতার আলোয় আলোকিত হন ভিক্টোরিয়া অনুরাগী গৃহকর্তাও।

… ভাবমূর্তি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১০। অ্যাথেনার মন জয় ভিক্টোরিয়ার মূর্তিতে

পর্ব ৯। মূর্তি দিয়েই লর্ড বেন্টিঙ্ককে প্রতিষ্ঠা করা হল সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকারী হিসেবে

পর্ব ৮। কলকাতায় ইংরেজ স্থাপত্যের অভিনব জলের ফোয়ারা, কিন্তু সিংহের আদল কেন?

পর্ব ৭। আরেকটু হলেই নিলামে উঠতেন ভাইসরয় মেয়োর মূর্তি!

পর্ব ৬। হাইকোর্টের থামের নকশায় প্রতিফলিত ইংরেজের ভাবমূর্তি

পর্ব ৫। ইংরেজ ভাবনার জীর্ণ স্মৃতি নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোমান ‘মিনার্ভা’

পর্ব ৪। ত্রিবেণী টোলের পণ্ডিত উজ্জ্বল করলেন হেস্টিংসের ভাবমূর্তি

পর্ব ৩। বঙ্গভঙ্গের ছায়া মুছতে অঙ্গমূর্তির পরিকল্পনা করেছিলেন লর্ড কার্জন

পর্ব ২। হেস্টিংসের মূর্তি আসলে অত্যাচারীরই নতুন ভাবমূর্তি

পর্ব ১। শাসককে দেবতা বানানোর অভিপ্রায়েই কলকাতায় পথে-প্রান্তরে ইংরেজরা বসিয়েছিল মূর্তি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved