এটা ২০২৫ নয়, ১৯২২। রিপোর্টার না, আমি সংবাদদাতা। ধুতির ওপর শার্ট পরি। বুকপকেটে সোনালি জলে মা মেরির ছবি দেওয়া কলাপাতা রঙা জ্যাকেটের ছোট বিলিতি ডায়েরি। কলমটা সোয়ান ব্ল্যাকবার্ডের। কালি দিশি। সুলেখা। ব্যাকব্রাশ করি। বাড়ির উঠোনে কলতলার চৌবাচ্চায় কচ্ছপ খাবি খায়। জল পরিষ্কার থাকে। পোকামাকড় সব কাছিমের পেটে চলে যায়। বেরই মাথায় জবাকুসুম লেপটে দু’-ঘটি জল ঢেলে। বাহুমূলে পিসি রায়ের যমুনা সাবান। রাকা সোপ-এ ক্লিন শেভড। সব বেঙ্গল কেমিক্যাল। পুরোপুরি দিশি।

প্রচ্ছদের ছবি: দীপঙ্কর ভৌমিক

কোন কাল থেকে আমার কথার খই ফুটছে শুনবেন?

যে কালে জিভ বের করা তাতাদা বিড়ি টানতে টানতে মাসে ৩০ টাকা টিউশন নেওয়া রামেশ্বর স্কুলের ইংরেজির মাস্টার গোপু স্যরের বাড়ির দেওয়ালে সাদার মধ্যে কমলায় লিখেছিলেন, ‘বাঙালি জাগো’। দাদা জানতেই পারেননি সেই ফিচেল হলাম আমি, যে কি না দেওয়াল লিখনের বারোটা বাজিয়ে, তাঁর অমন সাংঘাতিক বার্তার পাশে কাঠকয়লায় লিখে এসেছিল ‘হালুম’।

হালুমের গল্পই বলব। হালুম যেমন ডোরাকাটা শার্দূলের জাতীয়-গর্জন, তেমনই থলথলে ভুঁড়ির ওপর থ্যাবড়া বেল্টে ঢলঢলে খাঁকি হাফপ্যান্ট ধরে রাখা সেকালের কতিপয় বাঙালি শিকারিরও। পক্ষীর বক্ষ এফোঁড়-ওফোঁড় করলেই যাদের ‘আলমিরা’ থেকে বের করে জাপানি হুইস্কির ছিপি খুলতে ইচ্ছে করত।

আমার সম্পাদক হালুমবাবুদের বলেন, ‘গুলিখোর’। ভুল বললাম। সম্পাদক ‘বলেন না’। পাস্ট টেন্স হবে। ‘বলতেন’। ধরে নিলাম– এটা ২০২৫ নয়, ১৯২২। রিপোর্টার না, আমি সংবাদদাতা। ধুতির ওপর শার্ট পরি। বুকপকেটে সোনালি জলে মা মেরির ছবি দেওয়া কলাপাতা রঙা জ্যাকেটের ছোট বিলিতি ডায়েরি। কলমটা সোয়ান ব্ল্যাকবার্ডের। কালি দিশি। সুলেখা। ব্যাকব্রাশ করি। বাড়ির উঠোনে কলতলার চৌবাচ্চায় কচ্ছপ খাবি খায়। জল পরিষ্কার থাকে। পোকামাকড় সব কাছিমের পেটে চলে যায়। বেরই মাথায় জবাকুসুম লেপটে দু’-ঘটি জল ঢেলে। বাহুমূলে পিসি রায়ের যমুনা সাবান। রাকা সোপ-এ ক্লিন শেভড। সব বেঙ্গল কেমিক্যাল। পুরোপুরি দিশি। এমন এমন ড্রেস পরি, তাতে কেউ আমায় গোয়ানিজ ভাবতে পারবে না।

মেকআপ আর্টিস্ট শক্তি সেন মারা গিয়েছেন। নিজেই নিজেকে সাজাচ্ছি। সাজিয়ে-টাজিয়ে ষাঁড়ের মতো দেখতে যে বাসটা বরানগর থেকে আসে, তাতে চেপে গেছুয়াবাজারে নেমে পড়লাম। ও পাড়াতেই অফিস। দুপুর দুটোয় ডিউটি শুরু। হাওড়া ইউনিয়ন মাঠের মতো আমাদের টেবিল। ঘাসের রং বাদামি। ১৩ জন দু’হাত ফারাকে খটখটে চেয়ারে হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে ঊরু দোলাচ্ছি। ঝিঁঝিঁপোকার গানে কানে সুড়সুড়ি লাগছে। টেলিপ্রিন্টারে খবর আসার শব্দ। মাঝে উঠে উঠে দেখে আসছি। এই দেখে এলাম বেনিতো মুসোলিনি দলবল নিয়ে রোমে ঢুকে পড়ে মোচ্ছব শুরু করেছে। পর মুহূর্তে, চৌরিচৌরায় ২২ জন পুলিশকে জানে মেরে দিয়েছে বাপুজির অহিংসকরা! মাঝে মাঝে ‘কাপির’ তোড়া কাঠের স্কেল দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলে ফেলছে বিষ্টুদা। ঝড় বইয়ে দেওয়া মিলিটারি মার্কা পাখার হাওয়ায় যে-ই একটু ঝিমুনি লেগেছে, বিষ্টুদা কানে কানে বলে গেলেন ‘আডিটর’ ডাকছেন।

গুঁফো ‘আডিটর’ আমাদের ঘরেই বসেন। কিছুটা দূরে। একাকী। তাঁর গোল গোল চোখ রসগোল্লার সাইজের দেখায় বর্তুলাকার ফ্রেমে। কথা বলেন বই, লেখা অথবা ‘কাপির’ দিকে তাকিয়ে। সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানো কর্মীর সঙ্গে কথা বলার সময় মণিদুটো ওপরে ওঠে। কয়েক সেকেন্ডেই আবার ‘কাপিতে’ ধেয়ে যায়। কেউ বুঝতে পারে না আমি হলাম ‘আডিটরের’ ‘মাতা হারি’। তাই আমার ওপর ‘হালুম’ নাই।

সেদিনও কাজের কথার আগে জেনে নিলেন,

–হুলুমবাবু কী করছেন?

–সংবাদ ‘বাছিয়া বাছিয়া’ রাখছেন।

–ওই নতুন ছোকরা?

–হালিমবাবু ওকে বোঝাচ্ছেন কেচ্ছার খবর কী ভাবে লিখতে হয়।

–ডালিমবাবু এখনও আসে নাই?…

‘আডিটরের’ এই রকম সব নানা কৌতূহল নিরসন করতে হয় প্রতিদিন। শেষে পুরস্কৃত হই। ভালো অ্যাসাইনমেন্ট জোটে।

সেদিনও জুটেছিল।

–শুনুন, এক গুলিখোর বাঙালিবাবু মেডিকেলে পড়ে আছে। কাটা গ্যাছে আস্ত একটা পা। শুনলাম পরমায়ু ঘনিয়েছে। কাল যাওয়ার কথা। বড়জোর পরশু। আপনি তাকে দেখে এসে একটা কাপি লিখে রাখবেন। হেডিং করবেন– ‘বাঙ্গালী শিকারীর প্রাণনাশ’। কাপি রেডি থাকবে। খবর এলেই বসিয়ে দেওয়া হবে।

–কিন্তু আপনি যে বললেন গুলিখোর বাবু…

–ওই তো হল। জানোয়ারকে গুলি করাটা ওই বাবুর নেশা ছিল। সেও তো গুলিখোর। আফিমখোরের মতো।

–বুঝলাম।

ঘাড়ে জলের ঝাপটা মেরে তৈরি হলাম। গেছুয়াবাজার থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে যে কোনও বাসে উঠে পড়ব। হাঁটাও যায়। ‘আডিটর’ কী ভাষায় এই সংবাদ লিখতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলংকারিক চলবে না। লোকে বুঝবে না। সাহিত্যরস থাকবে…।

সে পরের কথা। আমার তো গুলিখোর বাঙালির কী করে প্রাণনাশ হতে পারে, সেটাই মাথায় ঢুকছিল না। আলগা ভাবে জানলাম, সব কিছু জানা যাবে সার্জারি ডিপার্টমেন্টে কথা বললেই। তার আগে বাবুর যে ওয়ার্ডে শ্বাস উঠেছে, সেই বিল্ডিংয়ে তার বাড়ির কেউ কেউ আছে ধরে নিয়ে জনে জনে পরিচয় জানতে চাইলাম। কী কপাল! একজনকেও পেলাম না। ‘আডিটর’ বলে দিয়েছেন শিকারিবাবুর নাম ‘শ্রীযুত’ গিরীন্দ্রনাথ দত্ত। নিবাস নদীয়া জেলার তাজপুর। জমিদার নাকি!

‘আডিটর’কে ‘আচ্ছা’ বলে এসেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, এই নামের কোনও শিকারির কথা কোনওকালে শুনিনি। তখনও তিনি নিশ্চয়ই জিম ‘কারবেট’ হননি। পুজোয় ‘বন্দুকবাজ’ দাঁ বাবুদের সাদা নুচি আর রাবড়ির আড্ডায় কতবার গিয়েছি। কোনওদিন কেউ গিরীন্দ্রনাথ দত্ত নামে কারও কথা বলেছে বলে শুনিনি। অবশ্য বাংলায় জমির তো অভাব নেই। জমিদারও গণ্ডায় গণ্ডায়। সবাইকে চিনব কী করে। আর জমিদার মানেই দীননাথের খড়ের চালায় ‘ডিঙলি’ দেখলেই নিজের মনে করে নিয়ে চলে যাবে। জমিদার মানেই তাঁর একটা লাইব্রেরি থাকবে। অন্তত ৩,৫০০ বই। পত্রপত্রিকাও। ১০০ বছর পরে যেখানে আমরা প্রত্যেকে দলবেঁধে টুকতে যাব। থাকবে দুটো স্কুলও। একটা পিতামহীর নামে। অন্যটা ‘অকালপ্রয়াতা’ ‘দুধে-আলতা’ বউমার নামাঙ্কিত। বাবু মাঝেমাঝেই কলকাতায় পা রাখবে। ফোর্ড মডেলটি এসেই সেনেট হলের দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটি আলিঙ্গন করার ব্যর্থ ধস্তাধস্তি শেষ হলে কষিয়ে দেওয়ালে চুম্বন এঁকে দেবে। সেসব মিটলে গন্তব্য ‘এন সি দঁ অ্যান্ড কো’। ‘ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস’ও হতে পারে। পরপর দোকান। মোদ্দা কথা, ‘ধর্মতলা চলো’। সেখানে আরও সব ঘ-জমিদার, প-জমিদার, ল-জমিদারদের সঙ্গে গুলতানি। নতুন কী বন্দুক এল ভাই? নলে হাত বোলানোর পালা। পোষ্যর লোমশ কণ্ঠদেশ যেন। আচ্ছা, জার্মান মাউজার এখন কত যাচ্ছে?

বাঘা-মারা নয় শুধু। বন্দুক অমনিও লাগবে। সর্বস্বান্ত হওয়ার পরে নিজের খুলির জন্য। সে অবশ্য পরের কথা। শেষ পর্যন্ত ণ-বাবু বলবেন, ‘চলুন বটতলা ঘুরে আসি’। সেখানে আছে লালচাঁদ দত্তর ঠেক। অবারিত। মাকাইবাড়ির চা মেলে। নেড়ি বিস্কুট। লালুবাবু পরের পর শিকারের বই বের করে যাচ্ছে। সচিত্র। একটা মেয়ে আর্টিস্ট ছবি আঁকে। মণিকুন্তলা কর্মকার। জীবজন্তুর ফোটোগ্রাফের ওই রকম ‘কাপি’র ওস্তাদি সচরাচর দেখা যায় না। লালুবাবুর সে আড্ডা আইডিয়া খাওয়ানোরও। ‘বাঘ মারা কি মুখের কথা বাপু? কিন্তু সেইটেই সব নয়। মাচা যেমন নড়বড় কচ্চে তেমন বুকের খাঁচাতেও কবিতার আরশোলা ফরফর উরচে। একবার মধুপুরের জঙ্গলে গেচি। সে কী বিউটিফুল সিনারি রে ভাই। আমি যদি কবি হতুম, কত শকুন্তলা, কত মেঘদূত, কত ঋতুসংহার লিখে ফেলতুম।’

শ-বাবু লিখেও ফেলেছেন–

‘গহন বিপিনে অই বিটপি-নিচয়।

স্থিরমূর্ত্তি ঊর্দ্ধবাহু মহাযোগী প্রায়,

আছে দাঁড়াইয়া। তাহে লতা মাধবীর,

জড়াইয়া শ্যাম শিরে জটার মতন,

নীরব নিষ্পন্দ, তারা ধ্যান নিগমন।

কোথাও নাহিক তথা জন-সমাগম,

শাখে পাখী, ফুলে ভৃঙ্গ দিতেছে ঝঙ্কার,

কোথাও কুরঙ্গ-শিশু, মুখে শার্দ্দূলের

বনভূমি কাঁপাইয়ে করিছে চীৎকার।

আমি তার মাঝে,– কেন জীব জগতের,

অগ্নিবাণ লয়ে করে, সংসার অনলে

উত্তাপিত হয়ে হায়! শান্তির আশায়

ভ্রমিয়ে বেড়াই বিধি! বুঝি না বিধান,

জানি না এ ব্রতে কিবা ঘটে পরিণাম!’

–আমার বইয়ে এই কবিতাটা কিন্তু রাখবে। লালু তুমি, বাঘছালের মলাট করবে, মলাটে থাকবে ময়ূরের পালক, পালক আমি দিব, আর দিব ছাপার খচ্চা।

–খুব ভালো।

হালুমদের সেইসব বই সত্যিই ছাপা হত। হালের কথাও বলে রাখি। সে বইয়ের বয়স ১০০-১৫০ হলে, কাঁধে ঝোলা ব্যাগের ঘূর্ণায়মান কালেকটর ‘নূতন-চলতি’ প্রকাশকের ঘরে গিয়ে তার নবজন্মের ব্যবস্থা করেন। ঝোলায় সাদা প্লাস্টিকে মোড়া বই, টান টান রাবারব্যান্ড, মলাটের টনটনানি কষ্ট। হোক গে কষ্ট! ভূমিকাও লিখে দেন কালেকটর।

‘আচার্য্য বাবুর হরিণ মারতে ভাল লাগত ঠিকই, কিন্তু তিনি মাঝেমাঝেই অরণ্যানীর শ্যামগম্ভীর সৌন্দর্য দেখে মূর্চ্ছা যেতেন।’ বেশ করবেন লিখবেন। বেশ করবেন বই আবার ছাপাবেন। নিজের সন্তান, এতদিন আগলে রেখেছেন, কাউকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে দেননি, তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবেন না বাংলা– তাঁর ব্যাপার।

বাবু ‘ভবদীয়’ পরশুরামও এমন একটা বই হাতে নিয়ে বর্তে গেলেন, ‘ছোট ছেলেমেয়েরা অ্যাডভেঞ্চার পড়তে ভালবাসে। এরকম রচনা রূপকথা বা ডিকেটিভ গল্পের চাইতে হিতকর মনে করি, কারণ পড়লে মনে সাহস হয়, কিছু জ্ঞানলাভও হয়। সাহসিক অভিযান বা বিপৎসংকুল ঘটনাবলীর জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে যাবার দরকার দেখি না, ঘরের কাছে যা পাওয়া যায় তার বর্ণনাই বাস্তবের সঙ্গে বেশী খাপ খায় এবং স্বাভাবিক মনে হয়।’

কালেকটরের প্রতি আমারও কোনও ‘হালুম’ নেই। থাকবে কী করে, আমি তো জানিই না ১০০ বছর পরে কী হবে। আমি এখন ১৯২২ সালের এক রিপোর্টার সেজে অ্যাসাইনমেন্টের জায়গায় পৌঁছেছি। ওই যে বললাম, ধুতি পরি। গায়ে চেক শার্ট। বুক পকেটে মা মেরি। কলম যে সে নয়।

আমাদের সেই বাবুও একদিন বই লিখতেন কি? লিখতেন হয়তো। কিন্তু সেসব ভাবা আমার কাজ নয়। আমার কাজ সোয়া, গন্ধক, কাঠকয়লা জোটানো। সঙ্গে বেরিয়াম নাইট্রেট। যাতে ‘কাপি’ রংমশালের মতো আলো দেয়। কিন্তু ঠিক কী কারণে তিনি ইহলোক ত্যাগ করতে চলেছেন, সে গল্প ফাঁদতে গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছনো ইস্তক ডাল, ঘাস, পাতা, পালক, গাছের ছাল, কাদা, মাকড়সার জাল, হাবিজাবি কিছুই পাচ্ছি না। ‘কেমনে রচি কাব্যের নীড়?’

কেন হাসপাতালে পৌঁছনোর পরে আর গল্প ফাঁদতে পারছি না, এবার বলি। প্রথমত, কেন বাবুর পা কেটে বাদ দিতে হল, তা বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয়ত, যিনি সার্জন, তাঁর সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি। কিন্তু সেই সময় মেডিকেল কলেজে কোন মহাশয় গিরীন্দ্রবাবুর অঙ্গচ্ছেদ করেছিলেন, জানি কী করে? অগত্যা ফিরে-ফিরে জাল বোনা শুরু হয়। দেখতে দেখতে আমি যে কাগজে চাকরি করি, তার নাম লিখে নিয়ে দরোয়ান ঘুরে এলেন সাহেব সার্জনের ঘর থেকে।

–‘চলে যান’।

গেলাম। ধরে নিলাম ইনিই গিরীন্দ্রনাথের পা কেটে বাদ দিয়েছেন। রাশভারী। অমায়িকও। বাড়ির কেউ নই বুঝে চুরুটে টান মারতে মারতে হাসিমুখেই বলে দিলেন, ‘বাবু মরিবে। বাট লিকিবেন, কাওয়ার্ড ছিল না। অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার আগে জানিল পা কাটা যাবে। তাও স্মাইল দিয়াছে।’

বড্ড কুঁড়ে আমি। ভাবছি অবিট (অবিচুয়ারিকে ছোট করে বলা, শোকগাথা আসলে) লেখার জন্য দিনদুয়েক সময় পেলে ভালো হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে সাহেবকে বললাম, ‘মরিতে কতদিন লাগিবে?’ সায়েব ‘আডিটরের’ মতো সে জবাব কিন্তু দিতে পারলেন না। তবে অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। আগে অ্যানেস্থেসিয়া ছিল না। রোগীর হাত-পা শক্ত করে বেঁধে এক-দু’মিনিটের মধ্যে ধারাল ছুরি কিংবা করাত দিয়ে কেটে ফেলা হত। রক্তপাত বন্ধ করতে গরম লোহা, এমনকী আলকাতরা দিয়ে ক্ষতস্থান পুড়িয়ে ফেলাই ছিল বিজ্ঞান। সংক্রমণ তো হতই। অ্যান্টিসেপটিক কোথায় তখন?

দু’-তিন মিনিট কথা বলার পরেই সায়েব আমার হাত থেকে মুক্তি চাইলেন। দিলাম মুক্তি। আমারও গা শিউরে ওঠা বর্ণনা শুনতে ইচ্ছে করছিল না। ‘কাপি’তেও সে সব আমার লাগবে না। কিন্তু সায়েবের নামটা কী দিই? মেডিকেল কলেজের আর্কাইভে লেখা আছে? থাকতে পারে। নাও থাকতে পারে। ডা. মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি হবেন না। তিনিও সার্জন ছিলেন। মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। মারা যান কলেজ শুরুর দু’বছরের মধ্যে। বয়স তখন মাত্র ৩৪! হাসপাতাল চালুই হয়নি। শুধু কলেজ। মতিলালবাবু জমি দিলেন! বড়লাট ইট গাঁথলেন। ১৮৩৫। কলেজ শুরুর ১৩ বছর পরে। রুগী ভর্তি হতে আরও তিন বছর।

ব্রামলির নাম ভুল করেও লেখা যাবে না। সায়েবের বদলে কোনও ‘বাঙ্গালি’ ডাক্তারকে ভেবে নিলে কেমন হয়? প্রথমবার ‘মড়া’ কেটে হুলুস্থুল ফেলে দেওয়া ‘শ্রীযুত’ বাবু মধুসূদন গুপ্তকেও ‘পা কাটা’র ডাক্তার ভাবার উপায় নেই। তিনি সেই ব্রামলির সময়কার লোক না হলেও বিরাট কিছু দূরের তো নন। নীলরতন সরকার হলেও নিশ্চয় ছুরি, করাতের গল্প শোনাতেন। সঙ্গে বলতেন, ‘বাঘাযতীন আর বাঘাগিরীনের তফাত দেখি না…। উভয়ই অকুতোভয়। এঁকে নিয়েও লিখবেন। দু’দিন পরে থাকবেন না, বড় রিপোর্ট চাই।’

–আচ্ছা, ওই পা কাটার সময় কি গিরীনবাবুর খুব কষ্ট হল? আগেই বরং ভালো ছিল। তাই না? ওই যে ইমামবাড়ার ইসডেল সায়েব। সম্মোহনে কয়েদিকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। সে বুঝতেই পারল না ছুরি দিয়ে তার দেহের কোন জায়গাটা চেরা হল।

নীলরতনবাবু মৃদু হাসলেন।

–সাহেবি বুজরুকি।

মুশকিলটা হচ্ছে, নীলরতনবাবুর সঙ্গেও দেখলাম, স্থান-কাল-পাত্র, এমনকী, দক্ষতার ব্যাপারটা মিলছে না। আর একজন, সুরেশ সর্বাধিকারী, এক বছর আগেই মারা যান। যে বছরের গল্প ফেঁদেছি সেই ১৯২২-এর এক বছর আগে। বেঁচে থাকলেও, সার্জন হলেও, তাঁর মুখে কথা বসানোটা ঠিক হত? হয়তো হত। খোদ পঞ্চম জর্জের কাছে ‘লেফটেন্যান্ট কর্নেল’ উপাধি পাওয়া লোক! পারিষদদের ব্রাইব না দিয়েও কেন তকমাটা পেয়েছিলেন? মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে যাওয়া বাঙালিদের ‘চিকিৎসে’ করে। ওভারিয়োটমির (স্ত্রী-অঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়) লোক হলেও, তাঁরও করাত চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতেই পারত।

দেখতে দেখতে ভিজিটিং আওয়ার্স এসে গেল। একজন ভিজিটরও পেয়ে গেলাম। তার সঙ্গে গুটি গুটি সিঁড়ি ভেঙে চললাম ওয়ার্ডে। কী দেখলাম ‘কাপি’তে লিখব না। আসলে কাছেই যেতে চাইনি। কেমন একটা ভয়-ভয় করছিল। দূর থেকেই লোহার খাটের রেলিংয়ের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা বাবুটিকে দেখে বুঝলাম– অবিট লেখার বিশেষ সময় পাব না। সঙ্গের লোকটা কিন্তু মুখের কাছে কান নিয়ে কথা বোঝার চেষ্টা করছে। নিচে নেমে জানতে চাইলাম, কী বলছিলেন?

–শুধু দুইটা নাম নেচ্ছিলেন।

–কাদের নাম?

–নীলু আর বিলু!

–তারা কারা?

–বাবুর দুই পোলা। একজন মাই ছাড়েনি। আর একজনকে বাবু এই সেদিন সাইকেল কিনে দেলো।

–বাবু আপনার কে হন?

–নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরচন্দ্র, গৌরাঙ্গ সব কিছু। রেতেও বাবুর গায়ে সোনালি আভা দেখি। আমি বাবুর নফর। যখন খোকা ছেলেম, তখন থেকে।

–আপনি জানেন কী করে হল?

–আমি তো সঙ্গেই ছিলাম। বাবু আমার মানা শুনলোনি।

–কেন?

–কলকেতা থেকে দুই সায়েব এলে। বাঘের উৎপাত তখন। জয়রামপুরে তিনজনকে মেরেছে। একটা খুকিও ছেলো। পুকুরে বাসন ধুচ্ছিল। তাকেও চেবোলে। তো সায়েবরা এসে বললে, তারাই মারবে অ্যানে। সে কখন কাকে খেয়ে ফেলে বুঝতে পারছিলাম না। ক্ষুধার ব্যাপার তো। বাবু সায়েবদের ওর বৈঠকখানায় বসিয়ে, পাত্তরটাত্তর সাজিয়ে দিয়ে নিজেই চললেন খুঁজে বার করতে। আমাকেও নেলেন।

–সুন্দরবনের বাঘ?

–চিতা গোছের। তাজপুরে সবাই ওদের নেকড়ে বলে।

–কত বড়?

–পুরা ছয় হাত।

–তারপর?

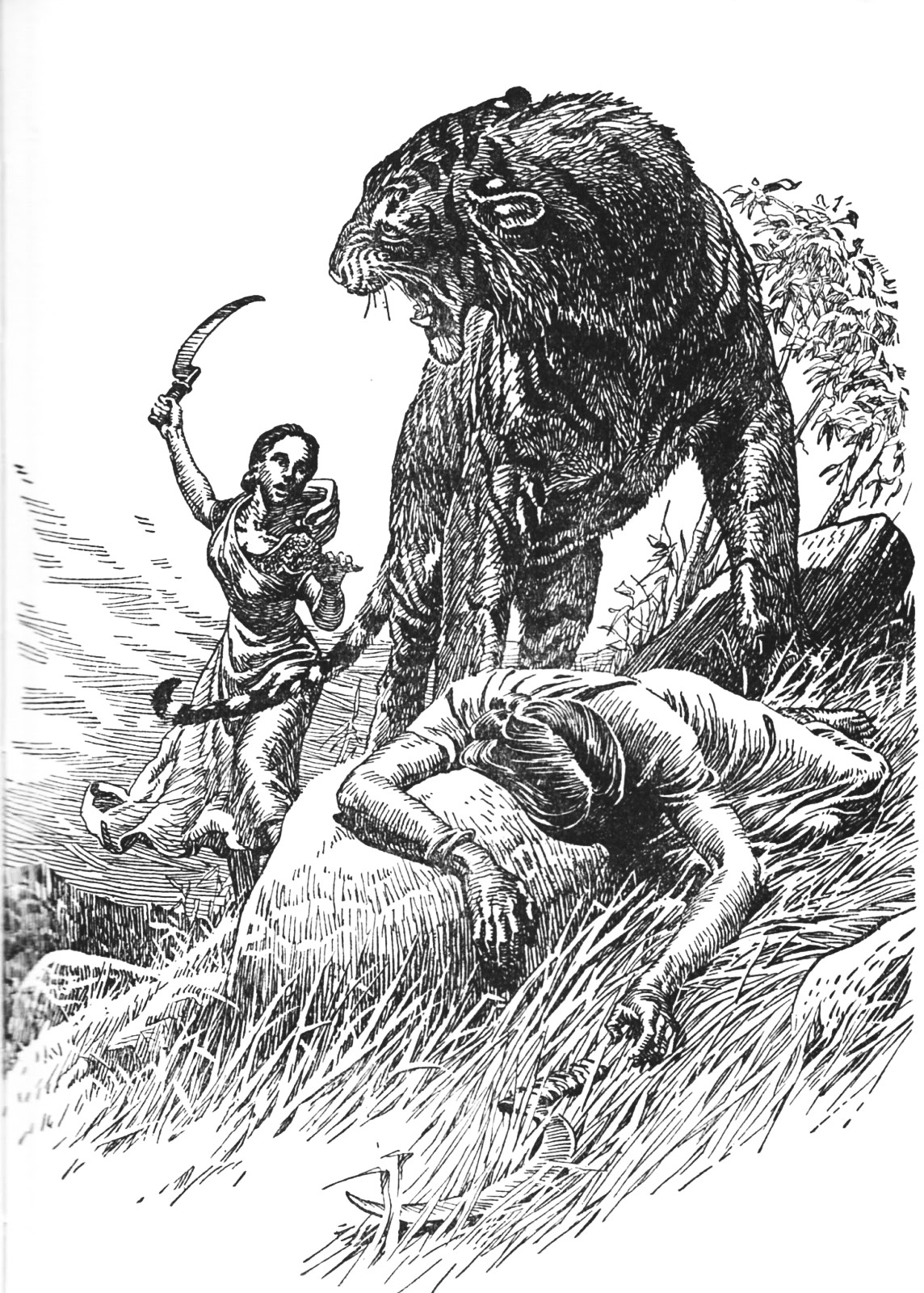

–বাবু মানা শুনলেনি। বললে, ওখানকার ঝোপঝাড়ের গল্প সায়েবরা মোটে জানে না। উনিই বার করবেন। সায়েবদের আসার আগে নিজের হাতে বাঘ মেরে দেখিয়ে দিতে চাইলেন, তিনি কত বড় হান্টার।

–দেখতে দেখতে বাঘ পেয়েও গেলেন…

–ছোট একটা ঝোপে জিরোচ্ছিল। বাবুই আন্দাজ করলেন ওখানে থাকতে পারে। কেউ ভাবেইনি। একেবারে নাগালে।

–দেখা মাত্র?

–ঝানু হাতে সঙ্গে সঙ্গে টিপলেন ‘টিগার’। একেবারে তার বুকে লাগল।

–মরল না?

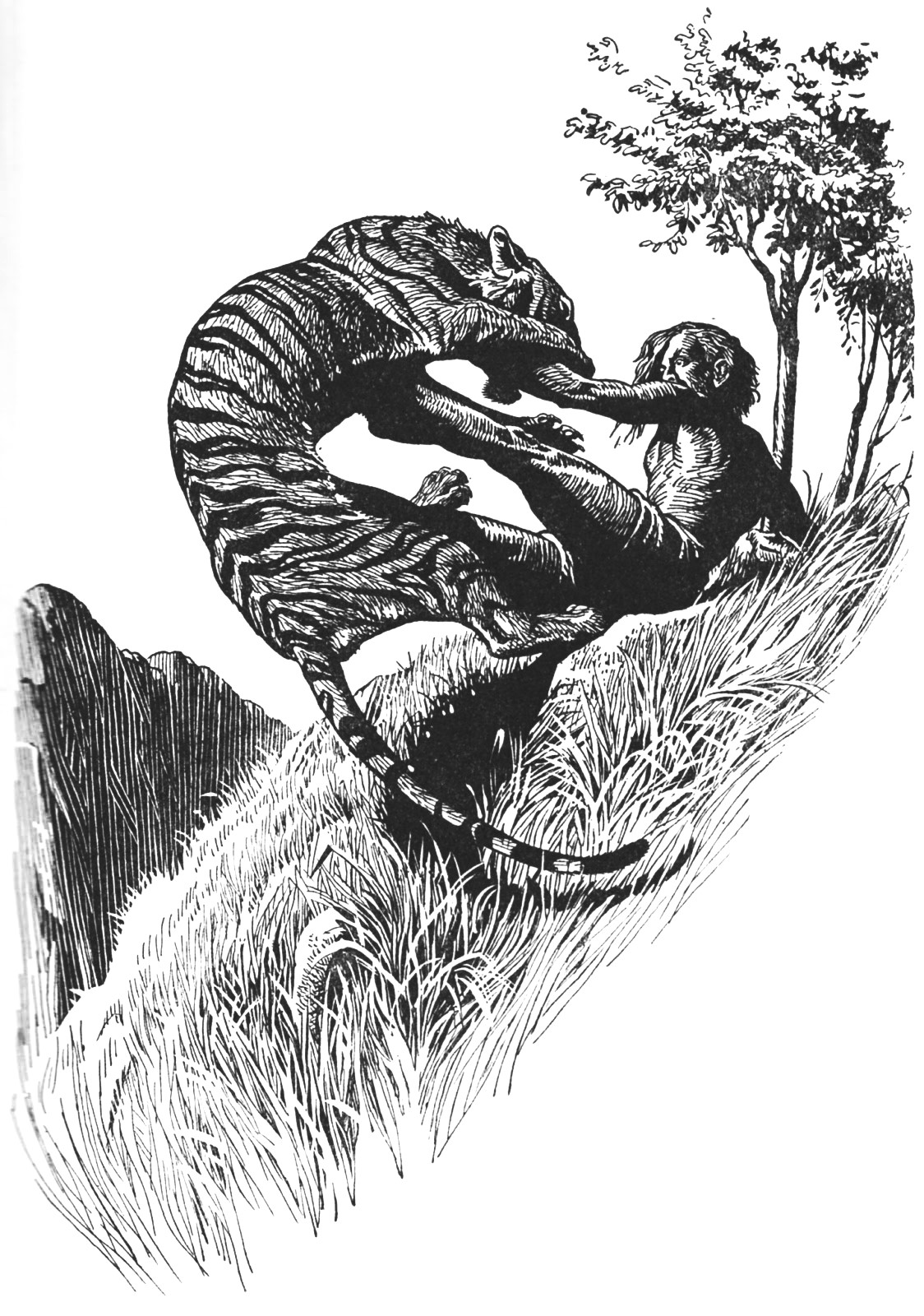

–না, তো। অত সহজে কী মরে! সে কী গর্জন। ঝোপ থেকে ছিটকে বেরয়ে দাঁতে ধরলে বাবুর ঊরু। ২০ মিনিট চলল ধস্তাধস্তি। তখন বাবু আমায় ডাকেন শুধু। বারবার। ‘ওরে অমূল্য, অমূল্য রে, চাকুটা নিয়ে আয় ভাই’।

–গেলেন?

–বাবুর জন্য যামু না? আমার হাতে লম্বা ছোরা। দিলাম ব্যাটার ঘাড়ে বসিয়ে। ব্যস, বাঘ বাবুকে ছেড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

–আপনার বাবু?

–ভয়ডর নাই। জ্ঞেনও হারাননি।

–তার পরে এখানে নিয়ে এলেন।

–আজ্ঞে।

–এখানে দু’দিন না যেতেই বাবুর বাঁ-পা’টায় পচন ধরল। ডাক্তারকর্তা বললেন, ঊরু থেকে কাটি দিতে হবে।

–এ বাবা…

–কিন্তু ঘা তো আরও ছিল। কনুই, গলা, বুকনি (নিতম্ব)। নানা জাগা। সেগুলোও পচতে ছেল। রক্তও বেরয় যাচ্ছেল। ডাক্তারকর্তা বলে গেলেন, বাবু থাকবেনি। অখন তখন।

খারাপ লাগল লোকটার জন্য। সারাদিন খায়নি। বাবুই সব। তাকে নিয়ে গেলাম বড়ালবাড়ির খোলার চালায় জিতুর ছেলের দোকানে। খানচারেক পুরি খাওয়ালাম।

–আর চারটি খাবেন?

ঘাড় নাড়লেন। খাবেন। ‘চোকের’ জল ‘ফেলতি ফেলতি’ হলেও। বুড়ো আঙুলে লাগা গুড়ের মতো মিষ্টি ছোলার ডাল চাটা দেখে বুঝলাম, তার গা গুলোয় না। শেষদিকে লোকটার তাড়া ছিল। ট্রেন ধরবার। বলে গেল, পরের দিন ১০ জন নিয়ে আসবে। বুঝলাম কেন। চুলি বিলি কেটে উদাস দৃষ্টিতে হাহুতাশও শুনিয়ে গেল, “দু’-চারটি লালমুখো মরলে কী অ্যামন খেতি হত। সেখানে বাবুই মরবে। নীলু-বুলুর কী হবে? সায়েবদের বীরত্ব দেখিয়ে করিমপুরের রাজা তো হতেন না।” তা হতেন না। তো খুব করে সান্ত্বনা দিলাম।

আমার কাজ শেষ। চাপলাম গেছুয়াবাজারের বাসে। ‘কাপি’র বেরিয়াম নাইট্রেট উপচে পড়ছে মা মেরির মুখ আঁকা ডায়রিতে। হাঁটতে হাঁটতে প্রথম প্যারাটা ভাবছি– ‘নদীয়া জেলার তাজপুরের জমিদার গিরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে উক্তগ্রামে দুই জন ইউরোপীয় শীকার করিতে আসে এবং একটি বাঘের উপদ্রবের কথা শুনিতে উহাকে মারিবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে উক্ত জমিদারটী তাঁহার বন্দুক লইয়া বাঘটীর অনুসন্ধানে বাহির হন। তিনি একজন নামজাদা শিকারী।’

শুরুটা ঠিক আছে? বাবুর খাস লোকটার নামই তো জানা হল না! বলা হল না– আপনি দায়িত্ব নিন। নীলু-বুলু যেন বন্দুক না স্পর্শ করে। নদীয়ায় কোথায় কোথায় মেলা হয় খোঁজ নিয়ে সেখানে সেখানে যান। যারা বেলুন ফাটানোর তাঁবু বানায়, তাদের হাতে হাতে বন্দুকগুলো দান করে আসুন। বলতে ভুলে যাওয়ার আফসোস হচ্ছিল। কোন কোন মেলা হয় তাও মনে করিয়ে দিতাম। সতীমা আছে। গোষ্ঠামি। রাস। অবশ্য লোকটা নিশ্চয়ই জানে! তা হলেও জানিয়ে রাখতাম, আমাদের ‘গান’-এর অভাব নেই। কোথাও না পাওয়া গেলে মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে যাতায়াত ছিল, এমন পুরনো কাউকে ঠিক বের করে নেব। খবর এলেই হালুমবাবুর গান স্যালুটের ব্যবস্থা হবে।

পুনশ্চ: লোকটার নাম পেয়েছি। ডায়রিতেই বাবুর কোট আছে দেখলাম– ‘ওরে অমূল্য, অমূল্য রে, চাকুটা নিয়ে আয় ভাই।’

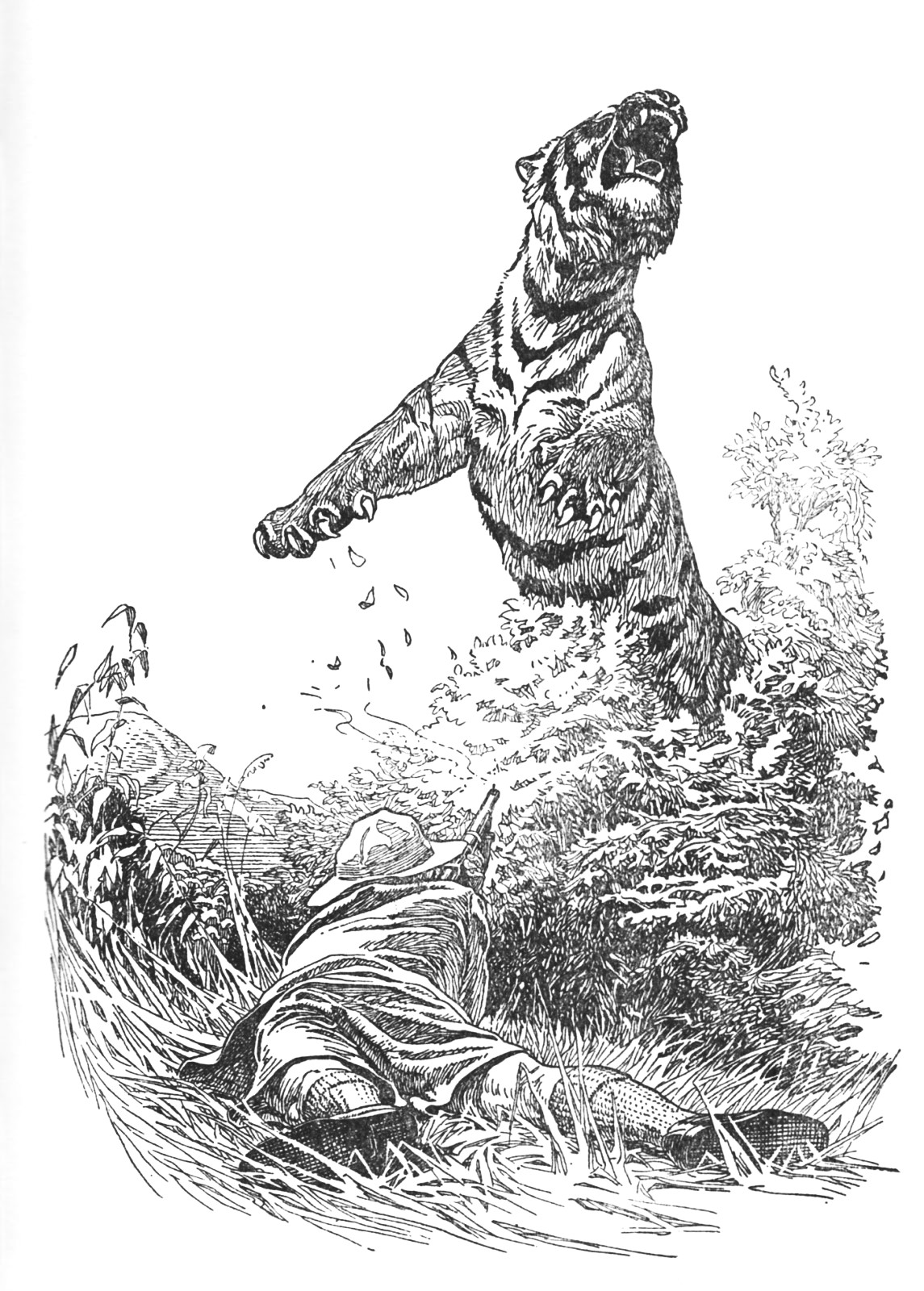

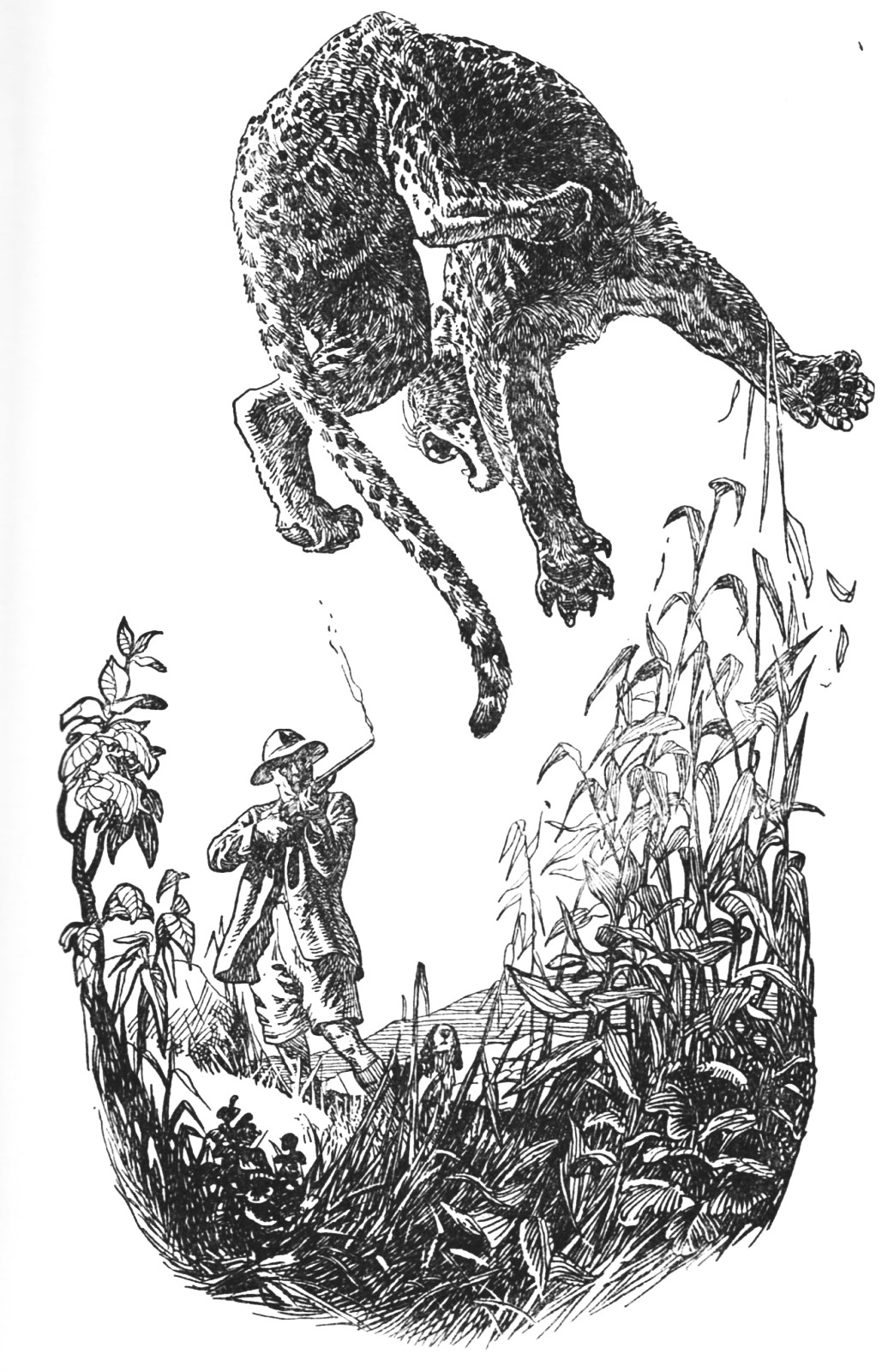

লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত অলংকরণগুলির শিল্পী রেমন্ড শেপার্ড।

………………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved