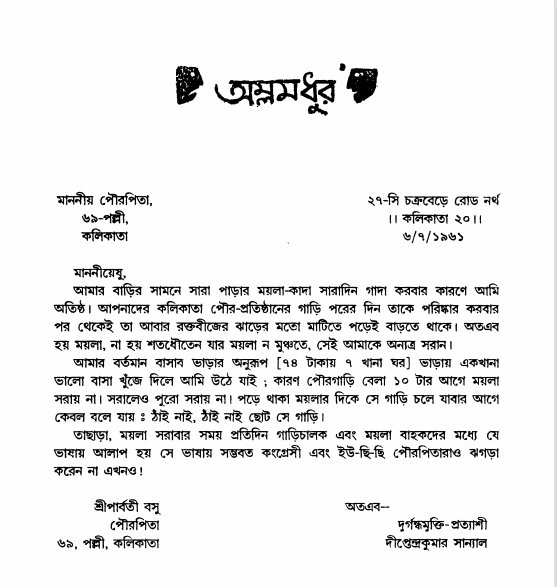

অচলপত্র নিউজপ্রিন্টে ছাপা পত্রিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা চার থেকে ছয় ফর্মা। প্রচুর সংখ্যক বিজ্ঞাপন ছাপা হত মূলত সিনেমা এবং বই ও নানা প্রসাধনীর। সাহিত্য ও সংবাদ ছাড়াও পত্রিকার কিছু নিয়মিত বিভাগ ছিল। এই বিভাগগুলি পত্রিকার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। কয়েকটি বিভাগ– বঙ্কিম কটাক্ষ, চিঠিপত্তরের জঞ্জাল, সুসমাচার, ৩৭০.৪ মিটারে, পড়বার সময় পাঁচ মিনিট, অম্লমধুর, তিনটে, ছ’টা, ন’টায়, সাহিত্যিক দুঃসংবাদ ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল চিঠিপত্তরের জঞ্জাল।

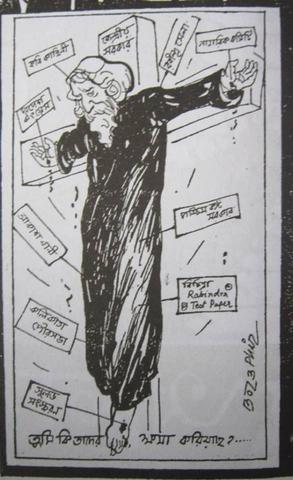

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণের।

স্বাধীনতার পরের বছর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পুজোর দিন আত্মপ্রকাশ করল একটি মাসিক পত্রিকা ‘অচলপত্র’,যার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ২৪ বছরের এক যুবক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (১৯২৪-১৯৬৬)। সে যুগের পক্ষে এমন এক ব্যতিক্রমী পত্রিকা, যা মুখোশের আড়াল ভেঙে কিছুটা আকস্মিক, প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল পাঠক সমাজকে। শুধু ভারে নয় ধারে, ব্যঙ্গের শাণিত ছুরিতে সে আক্রমণ করল কখনও ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানকে। এমনকী, রেয়াত করল না তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরও।

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় মুদ্রিত থাকত: ‘বড়দের পড়বার এবং ছোটদের দুধ গরম করবার একমাত্র মাসিক’ এই ট্যাগলাইনটি। যখন যে কোনও পত্রিকার আয়ু এবং স্বাস্থ্য সম্পাদকের খ্যাতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমানুপাতিক তখন এই দুঃসাহসী উচ্চারণ নিশ্চিন্ত করে আমাদের, অন্তত সম্পাদক নিজ অমরত্বের কিংবদন্তি তৈরিতে আগ্রহী নন। আর তাই সত্যি কথা বলতে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (দী.কু.সা) আজীবন কোনও আপোস করেননি। অচলপত্র এবং দীপ্তেন্দ্রকুমার নামের চেয়ে বদনাম কিনেছেন বেশি। বিপন্ন হয়েছেন উভয়েই। তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের লক্ষ্য মূলত সাহিত্য ও রাজনীতি এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ। ব্যক্তির নানাবিধ অসংগতি এবং বাংলার জনজীবনে অবাঙালির আধিপত্যকে ধিক্কার জানাতে সাহসের অভাব হয়নি তাঁর। সে যুগে দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী বা খ্যাতির শীর্ষে বসে থাকা তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, পরশুরাম, বুদ্ধদেব বসুকে রেয়াত করেননি তিনি। আর তাই নানা সরকারি ও বেসরকারি চাপে, মামলায় মাত্র চার বছর পর ১৯৫২ সালে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

তুমুল জনপ্রিয়তা এবং সমালোচনার মুখে সম্পাদক অবশ্য দিশাহীন হননি। তাই ১৯৬১ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে পুনরায় প্রকাশিত হয় অচলপত্র। একই জনপ্রিয়তা কিন্তু ১৯৬৬-তে সম্পাদকের আকস্মিক মৃত্যু সামলানো সম্ভব ছিল না। তবুও সম্পাদকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল অচলপত্র।

কী ছিল অচলপত্রে যা বিপুল সাড়া ফেলে প্রথম সংখ্যা থেকেই বাজার মাত করে দেয়? হয়তো বলা চলে স্বাধীনতা পরবর্তী আশাহীন জীবনে মানুষের বিক্ষুব্ধ হৃদয় যে আঘাত চাইছিল সেই চাবুক ছিল দীপ্তেন্দ্রকুমারের হাতে। সেদিন এই আক্রমণ ছিল যুগের দাবি। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সাহিত্যে মৌরসিপাট্টার লোভকে নগ্ন করে আয়নার সামনে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তিনি। ক্ষমতার চেয়ারটিকে প্রশ্ন করতে পিছু হটেননি। তাই এই পত্রিকার একটি লেখকগোষ্ঠী থাকলেও মূল চালিকাশক্তি ছিল দীপ্তেন সান্যালের ক্ষুরধার, তীব্র এবং তির্যক রম্যরচনা।

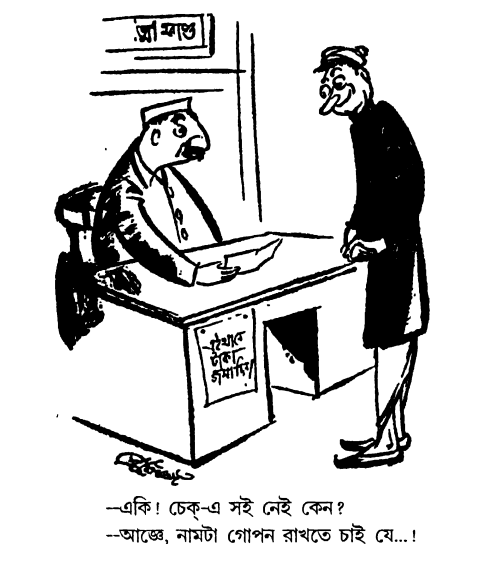

অচলপত্র নিউজপ্রিন্টে ছাপা পত্রিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা চার থেকে ছয় ফর্মা। প্রচুর সংখ্যক বিজ্ঞাপন ছাপা হত মূলত সিনেমা এবং বই ও নানা প্রসাধনীর। সাহিত্য ও সংবাদ ছাড়াও পত্রিকার কিছু নিয়মিত বিভাগ ছিল। এই বিভাগগুলি পত্রিকার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। কয়েকটি বিভাগ– বঙ্কিম কটাক্ষ, চিঠিপত্তরের জঞ্জাল, সুসমাচার, ৩৭০.৪ মিটারে, পড়বার সময় পাঁচ মিনিট, অম্লমধুর, তিনটে, ছ’টা, ন’টায়, সাহিত্যিক দুঃসংবাদ ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল চিঠিপত্তরের জঞ্জাল। সরস ভঙ্গিমায় পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতেন সম্পাদক স্বয়ং। একটি নমুনা দেওয়া যাক। জনৈক পাঠিকার ‘আপনার সমালোচনার বিশেষ তারিফ করতে পারলাম না’ এই পত্রাঘাতের উত্তরে তিনি জানান, ‘’নাই বা করলেন। অন্যভাবেও ত তারিফ হতে পারে। প্রতি বছর তিন টাকা দশানা পাঠিয়ে দেবেন– তাহলেই হবে। সেটাই অচল পত্রের যথার্থ Tariff কি না!’ ‘৩৭০.৪ মিটারে’ ছিল বেতারের নানা অনুষ্ঠানের সমালোচনা– পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার সমালোচিত হতেন ‘শ্রুতিধর’ নামে। ‘তিনটে, ছটা, নটায়’ থাকত সিনেমার সমালোচনা। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, চারুলতা, তিনকন্যা, মহানগর, তপন সিংহের কাবুলীওয়ালা, তরুণ মজুমদারের পলাতক, অজয় করের সপ্তপদী কমবেশি ছুরিকাহত হয়েছে সব ছবিই। তরুণ মজুমদারের পলাতক দেখে তাঁর মন্তব্য: ‘পরিশেষে পাঠকের কাছে, পাঠিকার কাছে নয়, আমার কিছু প্রাপ্য আছে। সম্প্রতি এক বৌদ্ধভিক্ষু আগুনে বসে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার ছবি ও ত্যাগের বিবরণ বেরিয়েছে জগৎ জুড়ে খবরকাগজে। আড়াই ঘণ্টার ওপর সিটে বসে পলাতক দেখেছি আমি। বৌদ্ধভিক্ষুর চেয়ে আমি কম কিসে?’

‘সাহিত্য দুঃসংবাদ’ বিভাগটি ছিল সাহিত্য, সাহিত্যিক বা সাহিত্যপত্রের কোনও লেখা নিয়ে সরস টিপ্পনী। এখানেও তিনি খড়্গহস্ত। ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ‘ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যবোধ’ নামক একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা করে তারাশঙ্করের লেখা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বলবার কথা, তারাশঙ্কর ফ্যান-সুস্নিগ্ধ সোফায় বসে সাহিত্যবিলাস করেননি বরং খররৌদ্রে মাইলের পর মাইল হেঁটে দেশকে চিনেছেন। এর উত্তরে দীপ্তেন সান্যালের চাঁছাছোলা জবাব ছিল: ‘‘রাঢ়ে কিম্বা ভাগাড়ে তারাশঙ্করবাবু কোথায় ঘুরেছেন এবং কোথায় ঘোরেননি তা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। খর রৌদ্রে মাইলের পর মাইল ঘুরলেই যদি সাহিত্যিক হওয়া যেত তাহলে ত’ প্রত্যেক জীবনবীমার দালালরাই তা হত।’’

এভাবেই চলছিল পত্রিকা ব্যঙ্গের তুফান ছুটিয়ে। কখনও ব্যক্তি আক্রমণের নানা স্ববিরোধে সীমারেখা লুপ্তও হয়েছে। তবুও সাহিত্য-সংস্কৃতির অলিগলিতে এই যাতায়াত তুলে ধরেছে স্বচ্ছ এক আয়না। পাশাপাশি ছিল গল্প এবং উপন্যাসও। গল্প ও গদ্য লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বারীন্দ্রনাথ দাশ, নিশীথ মজুমদার, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভো ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ রায়, যামিনীমোহন কর প্রমুখ। উপন্যাস লিখেছেন রমাপদ চৌধুরী (অন্বেষণ), স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ছায়ানট)। এছাড়াও ছিল বিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে প্যারডি কবিতা। ছিল অসামান্য কিছু কার্টুন এবং চুটকি প্রায় প্রতি সংখ্যায়। নির্দিষ্ট লেখকগোষ্ঠী থাকলেও প্রধান লেখক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। তাঁর তৈরি অজস্র এপিগ্রাম সেই সময় লোকের মুখে মুখে ফিরত– ‘ঠাকুর তোমায় কে চিনতো না চেনালে অচিন্ত্য’, ‘বসুন্ধরা বীরভোগ্যা নয়,তদ্বিরভোগ্যা’, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, সবার উপরে যা সত্য তা হচ্ছে মনুষ্যত্ব’ ইত্যাদি।

সে যুগের পক্ষে তো বটেই, এ যুগের পক্ষেও অচলপত্র এক দুঃসাহসের নাম। কতখানি ব্যতিক্রমী ছিল সে তা প্রথম সংখ্যার পর আশাপূর্ণা দেবীর পত্রাঘাতেই বোঝা যাবে: “গতানুগতিক ভাবে– ‘সংস্কৃতি এবং প্রগতিমূলক’, ‘স্বাধীন বাংলার একমাত্র মুখপত্র’ ছাপ মেরে যে সম্পাদক মশাই দয়া করে মেয়েদের ‘পদ্মলতা’ আলপনা কাটতে, ‘কচিপাতা প্যাটার্ণ’ উলবুনতে অথবা ‘পেঁয়াজকলির পায়েস’ রাঁধতে শেখানোর ভার নেননি, কিংবা বড়দের কাগজে ‘ছোটদের দপ্তর’ খুলে ছোটদের পক্ষে বইটা ছেঁড়বার– আর ‘ভাই রাঙাদির’ খোলা চিঠির আসর খুলে যথেচ্ছ ঢং শেখবার সুযোগ করে দেননি এর জন্য অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।” মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাপনা করতেন দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। ছাত্রমহলে তুমুল জনপ্রিয়ও ছিলেন। কিন্তু মাত্র ৪২ বছরের জীবন তাঁকে বেশিদিন সুযোগ দেয়নি লেখক বা সম্পাদক হিসেবে। বিস্মৃতির ধুলো আজ অচলপত্র-র সর্বাঙ্গে। শুধু সম্পাদক নন, লেখক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল আজ আরও বিস্মৃত। স্বনামে কিংবা ‘নীলকণ্ঠ’ ছদ্মনামে তাঁর প্রায় ৩০টি গ্রন্থ বাংলাভাষার পাঠকের স্মৃতির বাইরে। প্রকাশকের উপেক্ষা আর অনাদর শতবর্ষের দায়িত্ব নিতে আজও প্রস্তুত নয়। যে আয়না আজও মুখের সামনে ধরার যোগ্যতা নেই একটি জাতির তাকে ভুলে থাকাই সম্মানজনক উপায়।

তবুও এই দুঃসময়ে মনে করতে চাই লেখক দীপ্তেন্দ্রকুমারের বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যের কথা। হালকা সুগভীর টিপ্পনীর পাশেই আছে কত সিরিয়াস রচনা। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের উন্মাদনা নিয়ে শ্লেষাত্মক রচনার পাশেই আছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের স্টাইল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বিশ্বসাহিত্য এবং বাংলাসাহিত্যকে দেখনোর এক বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গী। মৌলিক কথাসাহিত্যে মানুষকে বোঝনোর আন্তরিক দরদ। যে মানুষ সম্পাদক হিসেবে আক্রমণাত্মক, প্রাবন্ধিক হিসেবে তীক্ষ্ণ এবং প্রখর সেই মানুষই গল্প-উপন্যাসে মানুষের বেদনার ছবি আঁকতে অশ্রুসজল।

প্রাবন্ধিক দীপ্তেন্দ্রকুমারের আর কথাসাহিত্যের দীপ্তেন্দ্রকুমারের ভাষা এক নয়। প্রথমটিতে আছে তীব্র শ্লেষ এবং সরসতা, দ্বিতীয়টিতে মিলবে ভাষার জটিল স্থাপত্য, সৌন্দর্য উপাসকের আশ্চর্য সংহতি। গতি শ্লথ, কোথাও চটজলদি বিবেচনা নেই। অথচ তাঁর রম্যগদ্যে আছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। তির্যকতা। কত সহজেই তিনি বলতে পারেন, ‘পঁচিশে বৈশাখ আজ প্রবীণে-অর্বাচীনে মিলে অর্থহীন হুজুগে মাতার একটি তারিখ মাত্র’, ‘মরে ভূত হন ক্ষতি নেই; বেঁচে থেকে অভিভূত হবেন না’, ‘বিয়ের চেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড, স্বামীর চেয়ে বড় আসামী, বউয়ের চেয়ে বড় গোয়েন্দা নেই।’ এর পাশেই লক্ষ্য করুন গল্পের ভাষা:

‘গ্লোরিয়া পড়ে আছে মেঝেয়। টেবিলের ওপর কাৎ হয়ে হয়ে পড়ে আছে মদের বোতল; গেলাসটা চুরচুর হয়ে ছড়িয়ে গেছে মেঝেময়। গ্লোরিয়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখল রতন মুন্সী। অসম্ভব হিমশীতল আর ঘামের বাঁধভাঙা বন্যায় ভেসে গেছে জামা কাপড়। মদের গন্ধে মাতাল ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রতন মুন্সীর জীবনে যে জিনিস কেউ দেখে নি, তার চোখে আজও তা দেখবার জন্যে, ভগবান রক্ষে, কেউ নেই, যে একজন আছে তার চোখ খোলা থাকলেও দেখবার ক্ষমতা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত।’

পাশাপাশি আরও দু’টি উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে, এখনও তাঁর রচনা কতখানি প্রাসঙ্গিক। সময়চিহ্নটি মুছে দিলে মনে হবে সবেমাত্র আজকের দিনে দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছে এমনই নির্ভেজাল, টাটকা–

১.

আধুনিক বাঙালী লেখকও খাল কেটে এই কুমীর ডেকে আনতে উদ্যত হয়েছেন দেখছি। জ্ঞানের বইকে সকলের জন্যে সমান সুখপাঠ্য করতে গিয়ে যা করে তুলছেন তা পড়ে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া বিচিত্র নয়। নক্ষত্র লোকের জ্ঞান দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে: মনে করো রোজ সকালে আকাশে কে মস্ত সোনার ডিম পেড়ে রেখে যায়; এরই নাম সূর্য। সোনার নয়,– এধরনের শিশুপাঠ্য উক্তিতে আসলে যদি কিছুর ডিম হয় তা ঘোড়ার, সোনার নয়। সব বিষয়ই শিশুপাঠ্য নয়। যদি বা সব বিষয়কে শিশুপাঠ্য করে তোলা যায় তাহলেও তা শিশু সাহিত্যিকের লিখবার নয়। শিশু সাহিত্যিক বলে যাঁরা এদেশে এই বইগুলির মাধ্যমে পরিচিত তাঁরা শিশু নন; শিশুপাল।

২.

বাণী শুধু আমার দেশে আমার কালে নয়; সব দেশে সব কালে সব তালেই বাণী দিয়েছে তারা যারা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছে বাণী অভ্রান্ত। হারকিউলিসের কালে তার নাম ছিল ওরাক্ ল্ স হারকিউলিসের সেই কাল থেকে হরলিকসের এই আকাল তক্ ঐ এক ট্র্যাডিশন চলছে। বাণী দিয়েই কোরবাণী করার সেই এক ট্র্যাডিশন।

নামে বা ছদ্মনামে তাঁর প্রকাশিত রম্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ‘চিত্র ও বিচিত্র’ (১৩৬৩), ‘বসন্ত কেবিন’ (১৩৬৪), ‘হরেকরকমবা’ (১৩৬৫), ‘অপাঠ্য’ (১৩৬৬), ‘এলেবেলে’ (১৩৬৭), ‘আসামী কারা’ (১৩৬৭), ‘এক ঝাঁক পায়রা’ (১৩৬৯), ‘পাগল ভাল করো মা’ (১৩৭২), ‘রাজপথের পাঁচালী’ (১৩৭৭) ইত্যাদি। এছাড়াও আছে কয়েকটি উপন্যাস– ‘তারা তিনজন’, ‘অদ্য ও প্রত্যহ’, ‘জীবনরঙ্গ’ প্রভৃতি। সামান্য অতিশয়োক্তি করলে বলাই যায় ছোটগল্প লেখার আশ্চর্য দক্ষ হাত ছিল তাঁর। অন্ধ মৌমাছি, সুরঞ্জনা, গান, আশাবরী তার প্রমাণ। তবে গুরুত্বের বিচারে দুই অধ্যায়, হ্যালালুজা, চুষি– এই তিনটি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। অথচ বাংলা ভাষা ও বাঙালির স্বার্থরক্ষায় আজীবন আপোষহীন এই লেখককে আমরা মনে রাখিনি।

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একজন পাঠকের শুভেচ্ছার উত্তরে দীপ্তেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন, ‘এর পেছনে কোন ব্যক্তি নেই– আছে একটি ব্যক্তিত্ব।’ কথাটি নিদারুণ সত্যি। আজ অজস্র পত্রিকা আছে, সম্পাদক আছে, চেয়ার ও খ্যাতির লোভ আছে, পুরস্কারের সিন্ডিকেট আছে, মেজ-সেজ দালাল আছে শুধু ব্যক্তিত্ব উধাও। তাঁকে শেষ কবে এবং কোথায় দেখা গিয়েছে শতবর্ষে এই মায়াকান্নার উত্তরটিও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই।

………………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved