উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে একটি জার্মান পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল– ‘পাত্রী বড় ঘরের মেয়ে। প্রত্যেকের পছন্দ। হেলেনার মতো সুন্দরী। পেনেলোপের মতো বিশ্বস্ত। মারিয়ানা ডি ব্র্যান্ডেনবুর্গের মতো মিতব্যয়ী। মাদাম ডি স্টেলের তুল্য রসবোধ। কোরিতো-সদৃশ নৃত্যশিল্পী। অপেরা মাতানো জেনি লিন্ডের সমকক্ষ গায়িকা। পিয়ানো বাজালে রোজ় ক্যাস্টনার হিংসেয় জ্বলতে থাকে। বেহালা বাজালে মনে হয় মিলানোলার বাজনা শুনছি। হার্প তার ছোঁয়ায় বার্টান্ড্রের মতো। প্রতিভায় পাল্লা দেয় ভাস্কর মোরি ডি’রলিন্সকে। লুক্রেটা-র যেমন গুণের শেষ নেই, তেমনটাই এই কন্যা। এ হেন ভাগ্যবতী সংবাদপত্রের সূত্রে এমন স্বামীর প্রত্যাশী, যে তার যথার্থ কদর করবে।’

পুঁটুরাণী একটি মনগড়া নাম। তাঁকে ‘অরুণা’ বা ‘শেফালি’ নামেও ডাকা যেতে পারে। আমি পুঁটুরাণীই লিখছি। এবং গোটা লেখায় তাঁকে ‘আপনি’ সম্বোধন করছি। এইটুকু সম্মান অন্তত তাঁর প্রাপ্য।

তাঁর কথা জানতে পেরেছি, ১৯৩২ সালের পয়লা মে তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে। বেঁচে থাকলে পুঁটুরাণীর বয়স হত ১২৯ বছর। স্বভাবতই এখন তাঁর থাকার কথা নয়।

আসুন, সবার আগে সেই বিজ্ঞাপনটি একবার দেখে নেওয়া যাক–

পাত্র চাই

একটি পতিতা রমণীর কন্যার বিবাহের জন্য যোগ্য পাত্র চাই।

পাত্রী সুশ্রী, বয়স ১৪ বৎসর। বাংলা লেখাপড়া জানে ও গৃহস্থালীর কর্ম্মে নিপুণা।

বিজ্ঞাপনের এই ‘পতিতা’ রমণীর কন্যারই নামকরণ করেছি পুঁটুরাণী। বিজ্ঞাপনে পত্রিকার বক্স নম্বর দেওয়া ছিল। ঠিকানা নয়। তাই পুঁটুরাণীর সুলুকসন্ধান করার সুযোগ নেই। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, বাংলা লেখাপড়া জানা কন্যার জননী কলকাতার কোনও পতিতাপল্লির বাসিন্দা ছিলেন।

১৯৩২ সালে মধ্য কলকাতার সোনাগাছিতে পতিতাপল্লির কথা বেশি শোনা যেত। এখনও যায়। সেখানে দেহ-ব্যবসার যে বাজার ছিল এবং আজও রয়েছে, তার সূচনা নাকি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সৌজন্যে। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের বিনোদনের জন্যই নাকি এই জায়গাটির পত্তন করেছিলেন। সাবেক কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, চিৎপুর, কালীঘাট এবং খিদিরপুরের বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলের মতো কলকাতায় আরও বেশ কিছু জায়গায় পতিতাপল্লি ছিল বা আছে। যাকে সাহেবি কায়দায় আমরা এখন ‘রেডলাইট এরিয়া’ বলে থাকি। এমনিতে পুঁটুরাণীর মা-র কলকাতাবাসী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হয়েছে।

আমরা অনেকেই জানি, ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বারাঙ্গনাদের যোগদান নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। তার চমৎকার একটা বর্ণনা আমরা পেয়েছি, ‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’ বইটিতে। সেখানে এক জায়গায় লেখা হয়েছিল, ‘একদিন কর্ম্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেইস্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবণিতার দল তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করলেন ‘‘শেষকালে এরাও এসে কাজে নেমেছে– এটা কি ভাল হচ্ছে মি. দাশ?’’ চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন, ‘‘আপনারা হ’লেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিলবে না।…আমি আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায় এক অপূর্ব্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছি।’’’

দেশবন্ধু ছিলেন রাজনীতিকদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রমী। সমাজের তথাকথিত ভদ্রজনেরা যে সেইসব নারীর ঘৃণার চোখেই দেখতেন, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই বারাঙ্গনাদের সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়াটা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল।

এই নিবন্ধ-লেখকের মনে কোনও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বারাঙ্গনা-কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করাটা একইরকম বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। একইসঙ্গে কৌতূহল জেগেছিল, পুঁটুরাণীর জন্য আদৌ কোনও পাত্র পাওয়া গিয়েছিল কি না ভেবে। কিন্তু ঔৎসুক্য নিরসনের কোনও সুযোগ পাওয়া যায়নি। তার কারণ, বিজ্ঞাপনের কোনও অনুপ্রাণিত সংবাদ থাকে না। যাকে খবরের কাগজের পরিভাষায় বলা হয়, ‘ফলো-আপ স্টোরি’।

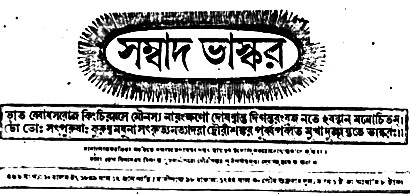

বাংলা সাহিত্যে বারাঙ্গনাদের জীবনের কথা বহুবার লেখা হয়েছে। তাঁদের নিয়ে নাটক-সিনেমা তো হয়েছেই। এ’কথা ঠিক যে সমাজসেচতন লেখকেরা তাঁদের দুর্দশার কথা অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তবে এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন একটি খবরের কাগজের সম্পাদক। কাগজটির নাম ‘সম্বাদ ভাস্কর’। সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। খর্বাকৃতি হওয়ায় ঠাট্টা করে যাঁকে বলা হত, ‘গুড়গুড়ে’।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সোনাগাছি বা ওইরকম কোনও পাড়ায় প্রায় ১৭৪ বছর আগে মোট ২৭ জন ‘পতিতা’ এক জায়গায় করে ‘বিশ্বাসযোগ্য লোক দ্বারা’ জেনেছিলেন কেন তাঁরা ‘বিপথগামী’ হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ প্রাচীনা। কেউ যুবতী। বারো বছরে বিধবা ছিলেন। ২৭ জনের সাত জন কুলীন। বিয়ে হচ্ছিল না। কুলীন পাত্রের আকাল। সংসারে প্রতি পদে খোঁটায় অতিষ্ঠ অনূঢ়া। পাঁচ জন নিরম্বু উপবাসে মুমূর্ষু। এক তাঁতি তার স্ত্রীকে সূর্য ওঠা থেকে প্রদীপ নেভা পর্যন্ত মারধর করত। দু’জনকে ‘ফুঁসলেছিল’ উপপতি।

বাংলা সংবাদপত্রের আদিযুগের সে-ই ‘ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম’-এ এক বাল্যবিধবার বারাঙ্গনা হওয়ার কাহিনি ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর ‘থাকমণি’ নামকরণ করছি। তাঁর বয়স্ক স্বামী ‘ওলাউটা’য় মারা যান। থাকমণির শ্বশুর যজমানি করতেন। তা দিয়ে ঠিকঠাক অন্নসংস্থান হত না। তা হলেও শাশুড়ির তেজে কমতি ছিল না। থাকমণি না কি চুরি করে মাছ খেতেন।

একদিন শাশুড়ির ঝাঁটাপেটার হাত থেকে রক্ষা পেতে পাশের বাড়ির বাগদি বউয়ের কাছে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে বাঁচাও। তোমায় কাপড় দিব।’ থাকমণি তাঁর মামাবাড়ি পালাতে চেয়েছিলেন। পারেননি। বাগদি বউ তাঁকে বেচে দেয় পাঁচ টাকায়। তখন থেকে তাঁর ঠিকানা ‘প্রসিদ্ধ’ পল্লিতে। লোকে যাকে বলে– ‘নিষিদ্ধ পল্লি’।

পুঁটুরাণীর বিয়ের জন্য কে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তা জানার উপায় নেই। ওই বারাঙ্গনা-জননী স্বয়ং? না কি, তাঁর জন্মদাতা? অথবা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর মতো কোনও সহৃদয় পুরুষ?

পুরোটাই অনুমানের উপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তিনি যে-ই হন, নিশ্চয়ই জানতেন, বারাঙ্গনার কন্যার জন্য পাত্র জোটানোর দায়িত্ব নিয়ে কোনও ঘটক গৃহস্থ বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতেন না। তাতে তাঁদের পেশার ‘কৌলীন্য’ আর থাকত না বলে।

কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছিলেন, ‘ঘটকগণ অর্থ লালসায় মিথ্যা ও প্রতারণার দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং… কোন কোন স্থানে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ঘটকগণ স্বভাবতই অতি চতুর হয়, চতুরগণ চাতুর্য দ্বারা কোন কার্য্য করিতেই বা অসমর্থ, তাহার অনায়াসেই উভয় পক্ষকে মুগ্ধ করিয়া খাঁটির সহিত মেকি ভেজাল দিয়া সর্বনাশ ঘটায়।’

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ‘বলিদান’ নাটকে ঘটকদের ঘটকালিকে বলেছিলেন ‘কামড়’। নাটকের শুরুতেই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাঁর স্ত্রীকে বলছে, ‘যার ছেলে আছে, সে দাঁও ক’ষে বসে আছে; আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে; আর তাঁর ঘরের গিন্নী; তোমার মত বলে, “হ্যাঁ গা, এর উপায় কেউ করে না গা?” যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে’তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটীর সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন, “আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।” (অথচ) ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়বে। যিনি সভায় হাতমুখ নেড়ে বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলুম, তাতে তিনি আমার সঙ্গে তিন দিন দেখা করেন নাই।’

নাটকের এই দৃশ্যে মঞ্চে প্রবেশ করেছে কালীঘটক। সে কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যার জন্য সম্বন্ধ ঠিক করে এসেছে। বাপ-মরা পাত্র কলেজে পড়ছে। এন্ট্রান্সে জলপানি পায়। কার্তিকের মতো রূপ। পাত্রের বাবার যা বিষয়-আশয় তাতে তিন পুরুষ চাকরি না করলে চলবে। বাড়ি, ঘর, ভাড়াটে বাড়ি, জায়গা-জমি, কোম্পানির কাগজ– কী নেই! ঘটকের অনেকটা কথা শুনে মেয়ের বাবা জানতে চায়, ‘এখন কামড় কী রকম বল?’

নাটকে কালী আশ্বস্ত করে বলছে, তিন হাজার টাকাতেই সেরে দেবে। সঙ্গে অন্তরালে থাকা করুণার স্ত্রীকে টোপ দিয়ে রাখছে, ‘মা, আমি ব্রাহ্মণ, খবরদার, এ সম্বন্ধ হাতছাড়া করবেন না। যেমন করে হোক, বোসজা মশায়ের মত করুন। নইলে ধুনী ঘটকীর হাতে পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ে ঘরে আনবে। আমি দমসম দিয়ে এই মেয়েতে মত করিয়াছি।’

‘কামড়’ দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ থাকলেও ‘চতুরগণ’ নিজের ব্যবসার স্থায়ী ক্ষতি করে অর্থলালসায় পুঁটুরাণীর পাত্র খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেটা নিশ্চিতভাবেই অলীক কল্পনা! যেদিনের কাগজে বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল সেদিন আর মাত্র একটি পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়েছিলাম। সেখানে পাত্র নয়, এক বৈদ্য পাত্রর জন্য পাত্রী চাওয়া হয়েছিল। আবেদনের শর্ত রাখা হয়েছিল, পাত্রীর ‘সুন্দরী ও শিক্ষিতা’ হওয়া বাধ্যতামূলক। সঙ্গে তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্যভাবে জানানো হয়েছিল, ‘গবর্ণমেন্ট অফিসে চাকুরী’ করা পাত্রর জন্য কোনও ‘পণ গ্রহণ হইবে না’।

‘সুশ্রী’ পুঁটুরাণী বাংলা লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু তিনি বারাঙ্গনার কন্যা বলে সে সবের দিকে কারও তাকানোর কথা নয়। হয়তো বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি কেউ কেউ মজাই পেয়েছিল। বেশিরভাগ পাঠকই হয়তো সমাজ উচ্ছন্নে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়েছিল। পণ নিয়েও পুঁটুরাণীকে কেউ বিয়ে করেছিল কল্পনা করা কঠিন! যদিও বিজ্ঞাপনে যৌতুক দেওয়ার প্রতিশ্রতি ছিল না। অবশ্য সাহসী কোনও পুরুষ যদি সমাজকে তোয়াক্কা না করে থাকে তাহলে আলাদা কথা।

১৮৭১ সালের ১১ জুলাই ‘এক্সচেঞ্জ গেজেট’-এ সম্ভবত প্রথম বাংলায় ‘পাত্র-পাত্রী’র জন্য কোনও বিজ্ঞাপন বেরয়। বিজ্ঞাপনটি এই রকম–

‘একজন কর্মচারী যিনি ২০ বৎসর কর্মকার্য করিয়াছেন, এখন তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে তিনি এমন একটি কনে চান যাহার বয়স ২৫ বৎসরের অধিক নহে এবং সংসারের কাজকর্মে বিশেষ নিপুণ। টাকাকড়ির প্রয়োজন নাই। বর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। কনেরা দরখাস্তের জন্য যেন নিজ নিজ চেহারার ছবি পাঠাইয়া দেন। যাঁহার চেহারা পছন্দ না হইবে তাঁহার চেহারা (ছবি) ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। কনেরা ও কে নামে শিরোনাম দিয়া, এক্সচেঞ্জ গেজেট ছাপাখানায় অধ্যক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়া দিবেন।’

‘এক্সচেঞ্জ গেজেট’-এর এই বিজ্ঞাপন বাঙালি কী চোখে দেখেছিল, তার আভাস রয়েছে ‘সুলভ সমাচার’ সংবাদপত্রে। সেখানে লেখা হয়েছিল, ‘খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া লোকে তো ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়াই কিনিয়া থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপন দ্বারা কিরূপে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে…এমন বিবাহের চেয়ে আইবুড়ো থাকা ভাল…।’

গত শতাব্দীর দুই-তিনের দশক থেকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে লক্ষণীয় ভাবে বাড়তে থাকে। ক্রমশ মার খেতে থাকে ঘটকদের ‘কামড়-ব্যবসা’। ঘটকদের বিকল্প হিসেবে গজিয়ে ওঠে প্রজাপতি অফিসগুলি। তারাও নিয়মিত কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে।

আজকের সময়ে এসে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যাপের সঙ্গে। সেখানে ক্যানভাসাররা অনিল কাপুর, করণ জোহরের মতো সেলিব্রিটি। যাঁরা ‘রিলেশনশিপ’ সেলিব্রেট করতে বলছেন ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে। সবাই হামলে পড়ে দেখে নিচ্ছেন কী ভাবে ‘রিস্তে’ বানানো সম্ভব ‘ব্রাহমনো সে’ অথবা ‘আইআইটি সে’।

মোবাইলের রিলের একটা অ্যাপে দেখতে পেলাম ক্যানভাসার দুই তরুণীকে। টেন পাস আর টুয়েলভ ফেলদের জন্য পাত্র-পাত্রীর খবর আছে তাঁদের কাছে। প্রত্যেকেরই ‘গ্রো প্রোফাইল গভর্নমেন্ট আইডি’ দিয়ে ‘ভেরিফায়েড’। অর্থাৎ রীতিমতো অভয় দেওয়া হচ্ছে!

সুকুমার রায় ‘মন্দ নয় সে’ ভালো পাত্রর বর্ণনা করতে গিয়ে পোস্তাবাজারের কথা বলেছিলেন। যেখানে চাউল, শকর, রাঁচির পিঁয়াজের মতো জিনিস কিনতে লোকজন যায়। কবিতার ভাষ্য অনুযায়ী, পোস্তাবাজারেই তিনি বিয়ের বর খোঁজার খবর পাচ্ছেন!

পোস্তাবাজারের প্রসঙ্গ এনে সুকুমার রায় যে বিয়ের ব্যবসাকে কটাক্ষ করেছিলেন তা আন্দাজ করতে না পারার কথা নয়। বকলমে বুঝিয়েছিলেন– রং বেজার কালো, প্যাঁচার মতো মুখের গড়ন এমন পাত্রের বাজারদর বেশ খারাপ। পাত্রকে পড়াশুনোতেও ভালো হতে হবে। ম্যাট্রিকে উনিশবার ফেল করলে মোটে চলবে না। আর গরিব পাত্র কেউ চায় না। পাত্রের পারিবারিক ইতিহাস জানাও জরুরি। বাড়ির কেউ কখনও জেলে গেলে বা কেউ তবলা বাজিয়ে পাঁচ টাকা পেলে সঙ্গে সঙ্গে পাত্র বাতিল। পুঁটুরাণীর বিয়ের জন্য যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তিনিও নিশ্চয়ই এমন পাত্র কামনা করেননি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনে শুরুতেই বলে নেওয়া হত, পাত্র বা পাত্রী বরেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ না দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ অথবা বৈদ্য ইত্যাদি। আজও সেটাই বেশিরভাগ পরিবারে ‘সবচেয়ে জরুরি তথ্য’! গত শতাব্দীর চারের দশকের একটা বিজ্ঞাপনে দেখলাম একই পরিবারের একসঙ্গে তিনজন পাত্রীর জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পাত্র খোঁজা হচ্ছে– ‘উপযুক্ত যৌতুকে সম্ভ্রান্ত মিত্রবংশীয়া ২৫ পর্য্যায়ের ৩টি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, স্বল্পশিক্ষিতা, নম্রস্বভাবা সকল প্রকার গৃহকর্ম্ম, সূচীকার্য্যাভিজ্ঞ কন্যার জন্য ৩টি সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র, ভদ্রবংশীয়, উপায়ক্ষম দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পাত্র চাই।’

৯০ ভাগ বিজ্ঞাপনে অবধারিত ভাবে থাকত যৌতুকের কথা। বিজ্ঞাপনদাতার লাজলজ্জা বলে কিছু ছিল না। পোস্তাবাজারের মতোই পত্রিকার পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে রীতিমতো দর হাঁকাহাঁকি হত। আর ‘বাটী কলিকাতায়’ হলে পাত্রর বাজারদর আকাশ ছুঁত!

নেহাত খেয়ালবশত এবং হালকা মজা পেতে একসময় এই সব বিজ্ঞাপনে লুকিয়ে থাকা খবর খুঁজতাম! সেটা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার চমকে গিয়েছি। তখন আর ব্যাপারটা নিছক ‘বিনোদন’ থাকেনি।

অবাক হয়েছি, পুঁটুরাণীর পাত্র খোঁজার বিজ্ঞাপনটি দেখার মতোই অন্য আরও কয়েকবার! একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, ১০ নং আর জি কর রোডে অবস্থিত হিন্দু অবলাশ্রমের সেক্রেটারি জনৈক পদ্মরাজ জৈন ‘সুবর্ণ জাতীয়া’ মাত্র ছ’বছর বয়সি ‘কুমারী বালিকার’ জন্য ‘পাণিপ্রার্থী’-দের কাছ থেকে আবেদনপত্রের প্রত্যাশী।

ওই একই ব্যক্তি ‘১৬ বৎসর’ বয়সি কুম্ভকার বাল্যবিধবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলে নিচ্ছেন, সেই পাত্রী ‘লেখাপড়া জানে না’। একইসঙ্গে তাঁর পরিষ্কার কথা, ‘কোন প্রকার পণ বা যৌতুকাদি দেওয়া হইবে না।’ এটা ১৯৩১ সালের বিজ্ঞাপন।

সেই সময় বিজ্ঞাপনেই একেবারে সরাসরি কত কী দেওয়া বা নেওয়া হবে, অনেকে পরিষ্কার লিখে দিতেন। বালিগঞ্জের জনৈক ডি সি রায় ‘সত্বর’ পাত্র চেয়েছিলেন। তাঁর হাতে সময় ছিল না। ১৯৪০ সালে বৈদ্য সুপাত্রকে ‘গহনা’ ছাড়াও ‘নগদ যৌতুক ৫০০০’ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯২৫ সালে ১০ গ্রাম পাকা সোনার দাম ছিল ১৮ টাকা। তাই তার ১৫ বছর পরে পাঁচ হাজার টাকা পণ পাওয়া মানে পাত্রের ভাগ্য খুলে যাওয়া। পাঁচ হাজার তো কিছুই নয়। এক-একজন ২০ হাজার-৩০ হাজারের টোপ দিতেন। একটা বিজ্ঞাপনে পাত্রীপক্ষ বলছিল, পাত্রের যোগ্যতানুসারে ‘যৌতুক জমিদারোচিত’।

মুদ্রিত হরফে খোলাখুলি পণ চাওয়ার মতোই তিন, চারের দশকে ‘বিলাত যাওয়ার খরচ’ দাবি করত পাত্রপক্ষ। রূপকথার গল্পে পড়েছি, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করতে হবু পাত্রকে আকাশ-পাতাল এক করে দিতে হচ্ছে। সেখানে এই বিজ্ঞাপনগুলি দেখলে বোঝা যায়, যৎসামান্য যোগ্যতা থাকলে রাজকন্যে পাওয়া কোনও ব্যাপার ছিল না। দত্যিদানো বধ করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হত না। তবে ‘ইঞ্জিনিয়ার বা ক্লাশ ওয়ান অফিসার পাত্রের দাবী অগ্রগণ্য’ ছিল। হয়তো ডাক্তারেরও।

শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে পাত্রীর ‘সুন্দরী (ফর্সা)’ হওয়া কাম্য মনে করত পাণিপ্রার্থী বা তার পরিবার। ১৯৩৩ সালের একটা বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ‘বিধবা পাত্রী চাই’ দেখে কৌতূহলী হয়েছিলাম। সেখানেও দেখলাম, উপার্জনক্ষম, উদার মতাবলম্বী উপার্জনশীল গ্র্যাজুয়েট পাত্রটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, পাত্রীকে অল্পবয়স্কার পাশাপাশি ‘গৌরবর্ণা’ হতে হবে। এই সব বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হয়, অন্য কোনও দেশ বা সমাজের বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আয়নায় নিজেদের মুখ দেখা উচিত।

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যর গল্প বেশি বলছি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে অন্যরকম খবরের খোঁজে থাকতাম। খোঁজ পেতামও। এমন একটি বিজ্ঞাপন (১৯৪০) পড়ে মনে হল, জনৈক রাজনীতিক স্বয়ং পাত্রী সন্ধানী। বিজ্ঞাপনের বয়ান যেন তাঁরই লেখা– ‘ভারতবর্ষের জনৈক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার (৩১) জন্য যিনি দীর্ঘকাল রাজনির্য্যাতন ভোগ করিয়া বৎসরাধিক কাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন একটি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা (গ্র্যাজুয়েট বাঞ্ছনীয়) ও বয়স্কা পাত্রী আবশ্যক। পাত্র কায়স্থ কিন্তু অন্য জাতির পাত্রীতেও আপত্তি নাই।’

এমন অবাক করা বিজ্ঞাপন কত যে রয়েছে সেকালের খবরের কাগজে, বলে শেষ করা যাবে না। তবে সে সব নিয়ে আরও লেখা মানে ‘পোস্তাবাজার সদৃশ’ বিয়ের ব্যবসার ভিড়ে পুঁটুরাণীর চাপা পড়ে যাওয়া। সত্যি কথা বলতে, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে অবাক হওয়ার মতো আরও অসংখ্য খবর থাকলেও এক ‘পতিতার’ কন্যার বিয়ে দেওয়ার মহান, অপ্রত্যাশিত এবং প্রকাশ্য প্রচেষ্টার পাশে বাকি সব বিস্ময় ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

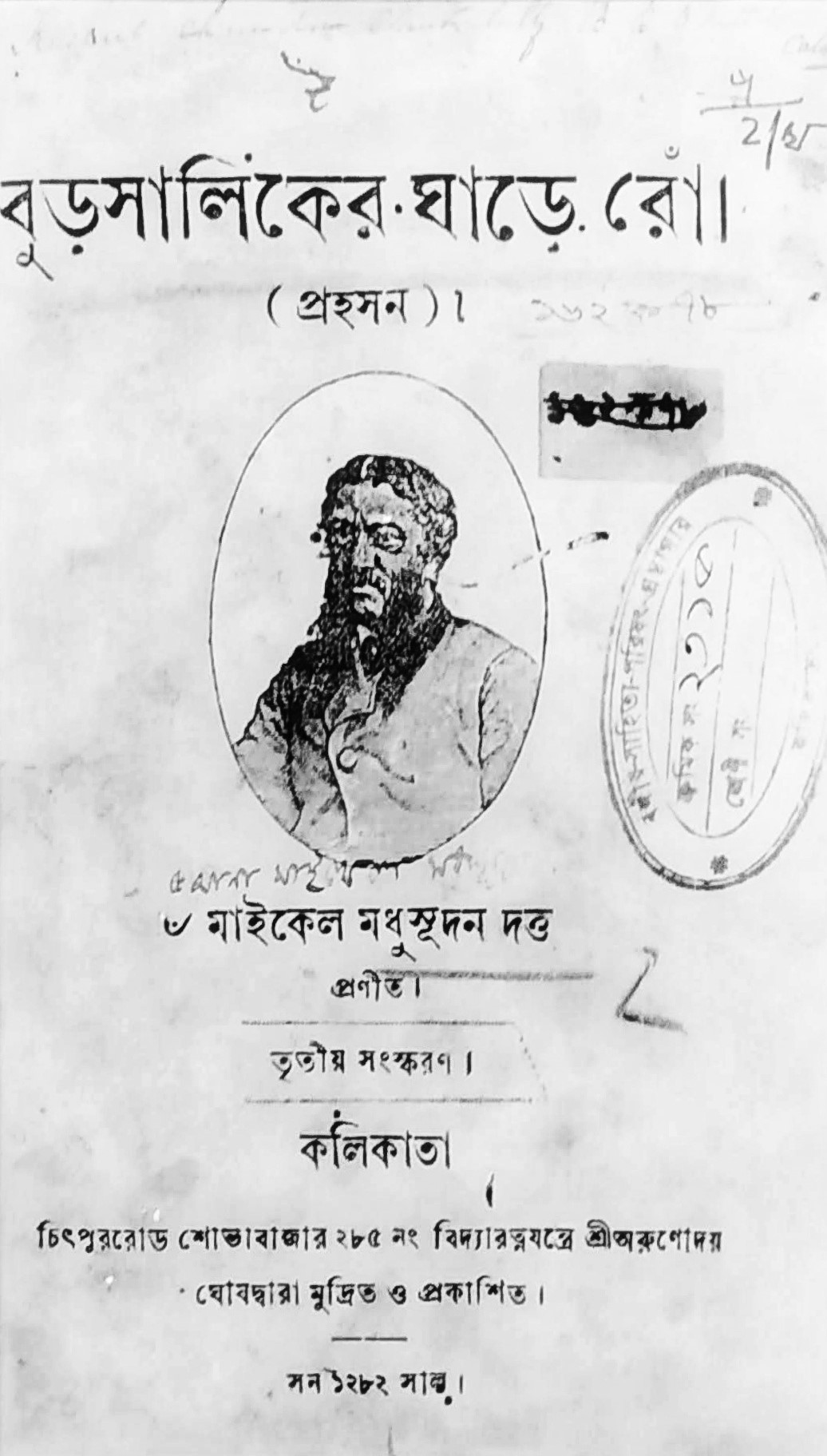

ভেবে কুল কিনারা পাইনি, ঘোর সচ্চরিত্র ‘বেশ্যায় অরুচি’ যে বাঙালির, সে কী করে নহবৎ বসিয়ে কোনও বারাঙ্গনার কন্যাকে বিয়ে করবে? যাঁর নামটা চুরি করেছি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ থেকে, সে-ই পুঁটুরাণীর জীবনে আদৌ কোনও দিন সানাই বেজেছিল? কেউ সিঁদুর ফোটা দেওয়া ডালায় রেখেছিল হলুদ, পান, সুপারি, তেল, সিঁদুর, বাতাসা? শোনা গিয়েছিল, এয়োদের উলুধ্বনি? ডালা ভাসিয়ে কেউ কি বলেছিল, ‘শুভ কাজে মা গঙ্গা তুমি আমাদের বাড়ি এসো’?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। অন্য কারও জানার কথা নয়!

উনিশ শতকের আটের দশকে একটি জার্মান পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল– ‘পাত্রী বড় ঘরের মেয়ে। প্রত্যেকের পছন্দ। হেলেনার মতো সুন্দরী। পেনেলোপের মতো বিশ্বস্ত। মারিয়ানা ডি ব্র্যান্ডেনবুর্গের মতো মিতব্যয়ী। মাদাম ডি স্টেলের তুল্য রসবোধ। কোরিতো-সদৃশ নৃত্যশিল্পী। অপেরা মাতানো জেনি লিন্ডের সমকক্ষ গায়িকা। পিয়ানো বাজালে রোজ ক্যাস্টনার হিংসেয় জ্বলতে থাকে। বেহালা বাজালে মনে হয় মিলানোলার বাজনা শুনছি। হার্প তার ছোঁয়ায় বার্টান্ড্রের মতো। প্রতিভায় পাল্লা দেয় ভাস্কর মোরি ডি’রলিন্সকে। লুক্রেটা-র যেমন গুণের শেষ নেই, তেমনটাই এই কন্যা। এ হেন ভাগ্যবতী সংবাদপত্রের সূত্রে এমন স্বামীর প্রত্যাশী, যে তার যথার্থ কদর করবে।’

হেলেনাকে দেখিনি। পেনেলোপ কেন বিশ্বস্ত, জানি না। মারিয়ানা, মাদাম স্টেল, কোরিতা, মিলানোলাদের সম্পর্কে জানতে ‘গুগল’-এর শরণাপন্ন হতে পারেন। শুধু বলে রাখি, উনিশ শতকের আটের দশকে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে মনে হয়েছিল নিশ্চিতভাবে, ‘পাত্র-পাত্রী’ সন্ধানীদের নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন বিজ্ঞাপনদাতা। পোস্তাবাজারে সৎপাত্রের খবর পাওয়া সুকুমার রায়ের সঙ্গে যেন তাঁর ‘রক্তের সম্পর্ক’ ছিল।

পুঁটুরাণী বেহালা বাজাতে জানতেন না। হেলেনার মতো সুন্দরী ছিলেন না। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর পরিচয়, তিনি ‘বেশ্যার মেয়ে’। কালীপ্রসন্ন সিংহর কথা ঠিক হলে, তাঁর বাড়ি কলকাতার যে কোনও জায়গায় হতে পারে। হুতোমের খবর অনুযায়ী, ‘কলিকাতা’ শহরে এমন পাড়া নেই, যেখানে বারাঙ্গনা ব্যবসা করতেন না!

হুতোমের লেখা নয়, আমি ভেবে মরছি, পুঁটুরাণীর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য পরিণতির কথা। শেষমেশ মনে হল, অত ভেবে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা রূপকথার ভাষা ধার করে বরং একটা জুতসই উপসংহার টানা যাক–

‘রাশি রাশি ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণামে সেই বারাঙ্গনা অবশেষে পুঁটুরাণীর জন্য এক দরিদ্র কৃষক জামাতা জোটাইল।

কিন্তু হায়, বিবাহের বৎসর ঘুরিতেই অর্থের অনটনে সামান্য কিছু মোহর লইয়া জামাতাটি আপন সহধর্মিনীকে বিশ বৎসরের জন্য এক দোকানীর নিকট বন্ধক রাখিয়া দিল।

বিচ্ছেদকালের দশম বৎসরে আসিয়া কৃষকের অকস্মাৎ পুঁটুরাণীর চাকচিক্যশালী দুই পাঁটী দন্তের কথা মনে পড়িল। কৃষক দোকানীর নিকট পুনরায় যাইয়া তজ্জন্য উপরি মোহরের দাবি করিল। দোকানী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কৃষক কাজীর কাছে নালিশ জানাইল।

কাজীর বিচারে দরিদ্র কৃষক পুঁটুরাণীকে ফেরত পাইল। পুঁটুর জননী তখন প্রবীণা, কারবার নাই। তথাপি তাহার অভিলাষ, কন্যার বিবাহের দশ বৎসর উপলক্ষ্যে ধুম করিবার।

কাজীর কর্ণে এক ভ্রমর গুনগুন করিয়া সে কথা পৌঁছাইয়া দিল। কাজি বলিল কোটালকে। কোটাল মন্ত্রীকে। মন্ত্রী রাজাকে। দয়ালু রাজা ধুম করিবার জন্য এক ঘড়া স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। ঘোড়াশালে অশ্বেরা চিঁহি চিঁহি রব ছাড়িল। ডঙ্কায় কাঠী পড়িল।

পুঁটুরাণী পুনরায় লাভ করা ভর্তার জন্য টগরের মালা গাঁথিল। কাকপক্ষী, মেনি বিড়ালে আর বারাঙ্গনাদের সেই মহল্লা হাসি আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া পল্লীর ফড়িয়ারা তাম্বুল খাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া গড়াইতে গড়াইতে বারংবার বলিতে থাকিল, ভাগ্যি ছুকরির চাকচিক্যশালী দুই পাঁটী দন্ত ছিল।’

হান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, ‘জীবন নিজেই একটি অসাধারণ রূপকথার গল্প।’

আহা, সত্যি যদি তেমনটা হত!

(‘পুঁটুরাণীর’ বিয়ের বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায়। ১৮৭১ সালের ১১ জুলাই ‘এক্সচেঞ্জ গেজেট’-এ ‘বিবাহ’ শিরোনামে পাত্রী সন্ধানের বিজ্ঞাপনটির কথা রয়েছে শ্রী হরিপদ ভৌমিক মহাশয়ের ‘কলির শহর কলকাতা’ গ্রন্থেও। জার্মানির ‘বেলিনা টাগোব্লাট’ দৈনিকে ১৮৮০ সালে সেই পাত্রী ‘হেলেনার মতো সুন্দরী’ ইত্যাদি বর্ণনা করা আজব বিজ্ঞাপন বেরয়। নিবন্ধের শেষে যে রূপকথার গল্প নির্মাণ করা হয়েছে, তা উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ‘হিতকরী’-তে পড়া একটি বিদেশি খবর অবলম্বন করে লেখা।)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved