কবির একটা ছাপাখানা হল। ১৯১৭ সালে কবি যখন আমেরিকায় জাতীয়তাবাদের বিপদ নিয়ে নানা বক্তৃতা দিচ্ছেন, লিঙ্কন শহরের অধিবাসীরা ছাপার একটি যন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। সেটি দিয়েই শান্তিনিকেতন প্রেসের সূচনা। তার সাত বছর পরে কবির একটি প্রকাশনা তৈরির ইচ্ছে হল। যে-ভাবে বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে তাঁর মন ভরছিল না। আদুরে সাহিত্য, তাতে মেয়ের প্রশ্রয় বেশি আর বই জুড়ে বেশ একটু স্যাতসেঁতে সেন্টিমেন্টালিটি। বিষয়ের সঙ্গে বইয়ের চেহারাও কবির পছন্দ নয়। চাইলেন বইয়ের ভিতর ও বাইরের মধ্যযুগীয় ছবি ও অলংকরণ সরিয়ে সেটিকে করা হোক জাপানি তলোয়ারের খাপের মতো সাদা– অলংকারহীন। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে, ১৯২৩ সালে, প্রতিষ্ঠিত হল কবির প্রকাশনা– বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। প্রথম যে বইটি ছাপা হল, তার নাম ‘টকস্ ইন চায়না’। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেটি বের করলেন কিশোরীমোহন সাঁতরাকে সঙ্গে নিয়ে। বই বের হল, কিন্তু পাঠকদের হাতে গেল না। প্রশান্তচন্দ্র ১৯২৪-এর ২১ নভেম্বর শান্তা চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন, ‘বইখানার আর কোনও দোষ নেই– ছাপার ভুলও খুবই সামান্য, শুধু margin কম আছে, আর পৃষ্ঠার অঙ্কটায় bracket দিয়েছে– (27) এইরকম– এইজন্য দেখ্তে একটু খারাপ হয়েছে।’ তাতেই ‘দুঃখিত’ হয়ে কবি বললেন যে, ছাপা বই চেপে দিতে। বিক্রি হল না। এর পরের বছর পুলিনবিহারী সেন নামে বছর সতেরোর এক কিশোর পাঠভবনে ভর্তি হলেন। বাড়ি পূর্ব-বাংলার ময়মনসিংহে।

বিশ্বভারতী পড়াতে পারত, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নিতে পারত না। ফলে ১৯২৬ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসা। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। তারপর শিক্ষাভবনে পড়াশোনা এবং ১৯২৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়া। এবারেও প্রথম বিভাগ পেলেন। তারপর স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিমা কোম্পানির মোটা মাইনের চাকরিতে যোগ দিলেন। মনে হয়েছিল এবার চাকরির মই বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠবেন। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর পুরনো যোগসূত্রে পুলিনবিহারীকে চিনতেন। ১৯৩৫ সালে তিনি জীবনবীমা থেকে তুলে এনে পুলিনবিহারীকে ভিন্ন এক জীবনের দিশা দেখালেন। তাঁকে ‘প্রবাসী’ পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। পুলিনবিহারীর অন্যতম কাজ হল তাঁর পুরনো শিক্ষক গুরুদেবের কাছ থেকে তাগাদা দিয়ে লেখা আদায় করা। আসলে পুলিনবিহারীকে কবি ছাত্রাবস্থা থেকে বেশ স্নেহ করতেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলা তাঁর বক্তৃতাগুলি এই ছাত্রটি খাতায় লিখে দেখিয়ে নিতেন। এতই প্রখর স্মৃতি যে, সংশোধনের তেমন প্রয়োজন পড়ত না। বাংলা ১৩৪৩-এর ৭ পৌষ পুলিনবিহারী ‘পূজনীয় গুরুদেব’-এর দেওয়া বক্তৃতাগুলি বই হিসেবে প্রকাশ করলেন। সাজালেন উডকাট ও লিথোগ্রাফ ছবি দিয়ে। প্রকাশনার মুনশিয়ানা ও শিল্পবোধে বেশ খুশি হলেন কবি। পুলিনবিহারীর ইচ্ছেয় তিনি একটি কপিতে সই করে দিলেন।

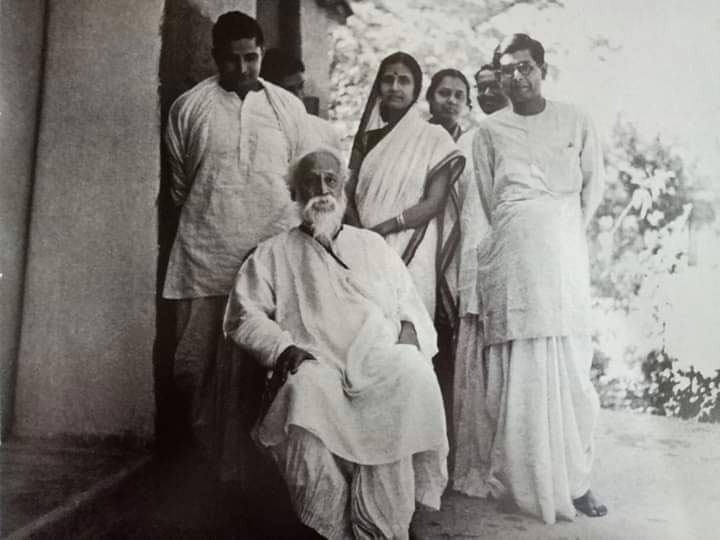

‘প্রবাসী’ অফিসে কনিষ্ঠ সহকারী সম্পাদক পুলিনবিহারী যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অগ্রজদের কাজ দেখে বুঝেছিলেন সম্পাদনায় কতখানি বিষয়জ্ঞান, তথ্যনিষ্ঠতা, ভাষাবোধ, শিল্পচেতনা ও সময়ানুবর্তিতা লাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকীতে লক্ষ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ কত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রর গ্রন্থাবলির শুদ্ধ পাঠ তৈরি করছেন! ওদিকে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে তখন রবীন্দ্ররচনাবলি প্রকাশের উদ্যোগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ সে দায়িত্ব যাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। এখন তাঁর কথা খুব বেশি মানুষজন জানেন না। তিনি ‘নাটুকে রামনারায়ণ’-এর দৌহিত্র বংশের। প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন। বলতেন যে, লন্ডনের রয়াল সোসাইটির পাঁচজন ফেলোর মধ্যে একজন তাঁর শিক্ষক আর চারজন তাঁর ছাত্র। শিক্ষকের নাম জগদীশচন্দ্র বসু আর চার ছাত্রের নাম মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এই চারুচন্দ্রকে ততদিনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়েছেন। ফলে এমন একজনকে সহকারী হিসেবে দরকার যাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যে জ্ঞান এবং সম্পাদনায় দক্ষতা আছে। তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে রথীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারীকে গ্রন্থনবিভাগে নিয়ে এলেন। সেটা ১৯৩৯ সাল।

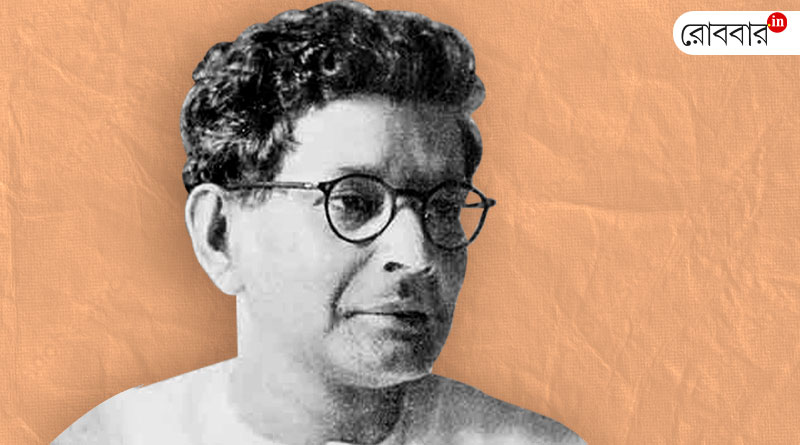

পুলিনবিহারী সেন তাঁর কর্মজীবনে ঠিক কী কাজ করেছিলেন? রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বহুমুখী প্রতিভার বিপুল সৃজনের মানচিত্র ও মনচিত্র তৈরি করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কতবার কত ভাবে তাঁর সৃষ্টিকে বদলেছেন। পুলিনবিহারী পরিবর্তনগুলিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তার জন্য তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে পত্রিকা, সেখান থেকে বইয়ের নানা সংস্করণে গেছেন। কোনও কোনও পরিবর্তন নিয়ে তাঁর অপছন্দের কথা রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ কিছু ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে পুরনো অবস্থানে ফিরে গেছেন। পুলিনবিহারীর কথা শুনে কোথাও একটি নতুন পঙ্ক্তি যোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক হারিয়ে যাওয়া লেখা উদ্ধার করেছেন। যে-সব শব্দ ভুলভাবে ছাপা ও পড়া চলছিল, তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক পাঠ তৈরি করেছেন। যে-ভাব কোনও একটি কবিতা বা গদ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, তা আবার কোন গান বা চিঠিতে অন্য ভাবে এসেছে তার উল্লেখ করেছেন। পুলিনবিহারী সেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু ভাগ্য মেনেছিলেন যে, ‘সাংবাদিকতায় সমাচ্ছন্ন ও অন্তঃসারহীন আকাদেমিক গ্রন্থে অধ্যুষিত এই চলতিকালে আমাদের মধ্যে একজন বিশুদ্ধ পুলিনবিহারী সেন বিদ্যমান আছেন।’

মূলত রবীন্দ্রনাথ এবং সে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র পালের যে গ্রন্থসূচি তিনি তৈরি করছিলেন, তার আকার শ-সাতেক পাতার রয়াল সাইজের বইয়ের মতো। আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথ যে আকার ও প্রকারে বাংলা প্রকাশনাকে দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেটাই করেছিলেন পুলিনবিহারী সেন। আর সবটাই করেছিলেন প্রচার বিমুখভাবে। প্রায় নীরবেই। শঙ্খ ঘোষের মতে এই ‘অনামিতা’ পুলিনবিহারী সেনের কাছে কোনও পদ্ধতি মাত্র ছিল না– ছিল প্রায় জীবনদর্শন।

দ্বাপরের কৃষ্ণ বিহার করেছিলেন যমুনা পুলিনে আর কলির পুলিনবিহারী বিহার করেছিলেন রবীন্দ্র তীরে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved