এরা বোকা। সহৃদয় বন্ধু এদের সহানুভূতির চোখে দেখে। এদেরও সুদূর টানে, কিন্তু একই সময় বাড়ির পিছন দিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে হাতে ঝাঁটার কাঠি নিয়ে অক্ষৌহিনী সেনা বধের মধুর স্মৃতি তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর স্মৃতির একটু ওধারে, ওই ঝোপঝাড়ের আবছায়ার মধ্যেই হাতে ভাতের গেরাস নিয়ে অপেক্ষা করা ঠাকুমার অস্পষ্ট অবয়বটাও কখনও ছেড়ে যেতে চায় না। এরা পৃথিবীর সেই গোপন প্রজাতি যারা বহির্বিশ্ব ও মায়ের শাড়ির সুগন্ধের সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারেনি। এদের ইংরেজিতে বলা হয় ‘ম্যাল এডজাস্টেড’। এরা অপু ও সর্বজয়ার ঠিক মাঝখানে। পক্ষ নিতে পারে না।

বলেছেন অনেকেই, কিন্তু কথাটা সেঁটে গেছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের গায়ে। জীবনের দুর্ঘটনা হল, আমরা বুড়ো হই আগে আর বুদ্ধি গজায় তার অনেক পরে। এরকমই একটা আক্ষেপ আছে বার্নার্ড শ’এর। Youth is wasted on the young। এর মামা-জ্যাঠা বঙ্গীয় সংস্করণও আমাদের শোনা। ‘শালা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই রিটায়ার করে গেলাম।’

এই যে জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা এক অপচয়ের বোধ, এটা সময় এবং সভ্যতা নিরপেক্ষ। কিন্তু এত সর্বজনীন বলেই বোধহয় একটা খটকা লাগে। কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই, যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নির্ভুলভাবে একদিকে চালনা করে, যাতে তার পিছনে তাকিয়ে দেখার এই ভঙ্গি এত পরিচিত, এত অনুমেয়। এই যে পতিত মানবজমিনে আবাদ ও সোনা না ফলানোর আক্ষেপ, যার ভঙ্গি ওয়াল স্ট্রিট থেকে সুকিয়া স্ট্রিট অবধি প্রায় এক, সেই সর্বজনীন সমীকরণের ধ্রুবকটি কী?

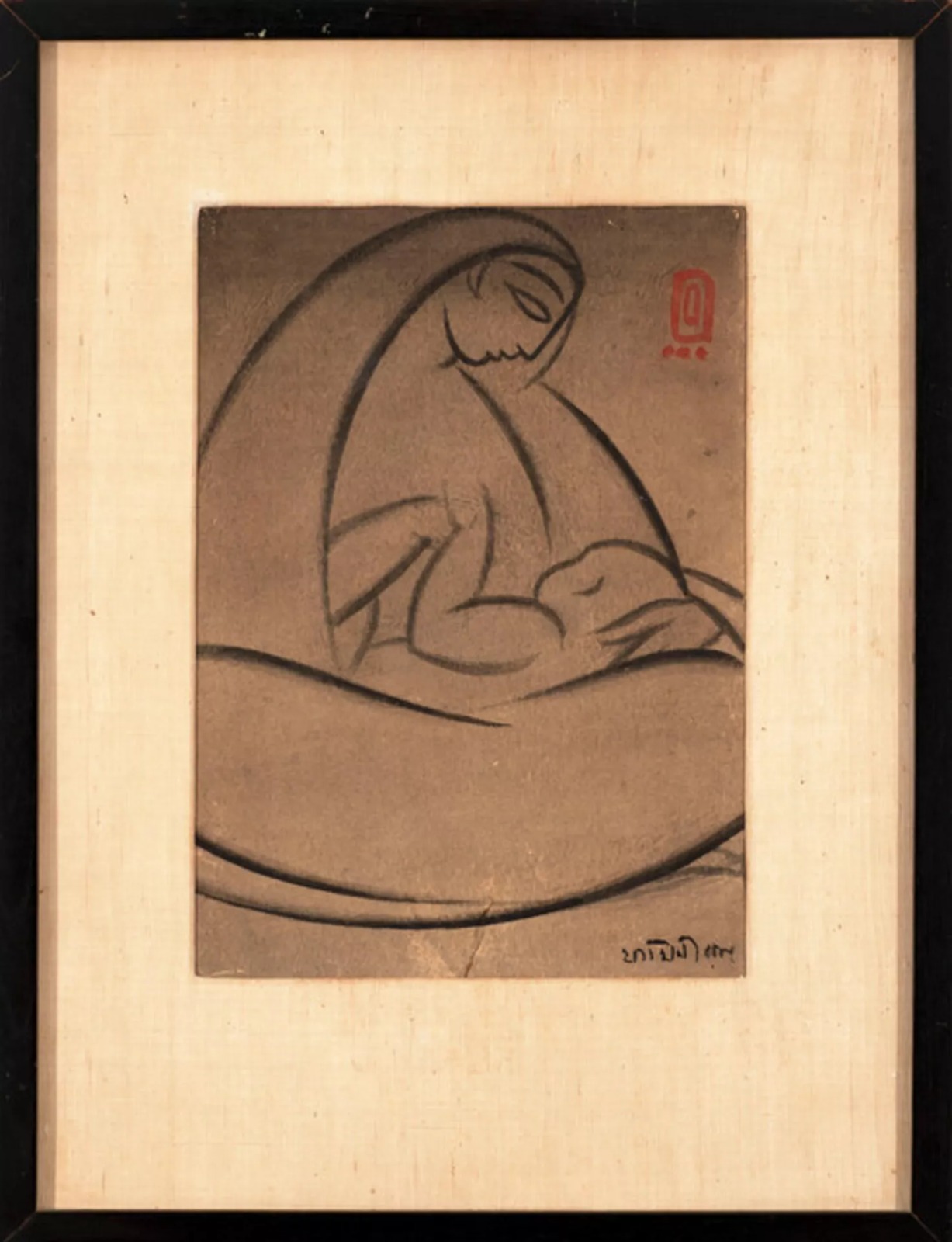

সেই কনস্ট্যান্টের বাঙালি নাম ‘সংসার’। অবশ্য রাষ্ট্রের তৈরি করে দেওয়া নতুন ব্যাকরণ বইয়ে এর একটা ‘বাংলাদেশি’ নামও আছে। তাকে ‘দুনিয়া’ বলে। যে দুনিয়ায় চলাফেরা করার যোগ্যতা নির্মাণে আমাদের কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। একটা এক বছরের শিশু যখন তার মা’র দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখের কোনও ভাষা না বুঝে শুধুমাত্র চোখ ও পেশির সঞ্চালনে পৃথিবীর সমস্ত নিশ্চিন্ততা ও আশ্রয়ের চিহ্ন বোঝে, পরবর্তীতে সে তার সমস্ত যৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য ব্যয় করবে এক অজানা অনিত্য আশ্রয় নির্মাণে, যে আশ্রয় তার কল্পিত সমস্ত রকম অনিশ্চিতের বিপরীতে এক পরিকল্পনার ওয়ারান্টির ঘেরাটোপ তৈরি করে।

এই এক বছরের শিশুর ও তার কৈশোরের অবতারের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিক উল্লম্ফন ঘটে। লিপ অফ ফেথ-এর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে একে আমরা ‘অনাস্থার লাফ’ বলতে পারি। যে পৃথিবীতে সব ঠিক আছে, ‘অল ইজ ওয়েল’– যেখানে যে কোনও বিপদে কারওর একটা কোলে লুকিয়ে পড়া যায়, যেখানে একটু কাঁদলেই, সেই কান্নার উপরে চেনা গন্ধের প্রলেপ লাগে– সেই সব আস্তে আস্তে নেই হয়ে যায়। তার বদলে আসে এক ভবিষ্যতের জুজু, যা দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার গলির কোণে, যে কোনও মুহূর্তে ভরা ব্যস্ত রাস্তার মাঝখানে তাকে বসিয়ে দিতে পারে। সেই সঙ্গে হয় এক কল্পনার রাজ্যের অবসান। যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জামাটার বিরুদ্ধে যেখানে বাবার কাচতে দেওয়া ফুটো হওয়া পাঞ্জাবিটা জিতে যায়, সমস্ত ভালো খেলনার উল্টোদিকে খুনতি-হাতা-চামচের ঠক ঠক ঠুং ঠাং অনেক আকর্ষণীয় লাগে। পৃথিবীর সমস্ত রূপকথা এক লহমায় সেঁধিয়ে যায় পিছনের একচিলতে বাগানের ঝোপঝাড়ের ভেতরে। সেই পৃথিবীর ভেতরে ভরা হিলিয়াম গ্যাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে।

এই অপরূপ পৃথিবীর অবসান অনিবার্য। এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। সভ্যতার মূলে আছে এই সত্য। এই না হলে আগুন থেকে তাজমহল হয়ে ভয়েজার পেরিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স– কিছুই দাঁড়ায় না। কিন্তু এই অবসানের ট্র্যাজেডিও অপরিমেয়। আর নতুনের নিজস্ব ব্যথাও আছে। বড়রা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে সেটা। শুকিয়ে যাওয়া কনুইয়ের ক্ষতর উপর আঁটোসাঁটো হয়ে আটকে থাকা চলটা তুলতে গিয়ে মাঝ পথে যে রকম ভয়ে থমকে যেতে হয়। মনে হয় পুরোটা তুললেই গল গল করে রক্ত বেরবে।

তাই অনেক দিন হাতে ধরে, কানের কাছে মন্ত্রণা দিয়ে, বাবা বাছা করে বুঝিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে, ক্লাসের নানা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে, তারপর বকে মেরে, রিকশাওয়ালা হওয়ার থেকে বাসন মাজার অপ্রয়োজনীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত ভয় দেখিয়ে তাকে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয়। বাঙালি বাবা মা’রা বাচ্চা বড় করার সিংহভাগ জুড়ে তাদের পাওয়া ছোটবেলার ভয় তাদের সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত না করতে পারার অনন্ত ব্যর্থতায় ভোগে। তারা বোঝে না প্রকৃতি তাদের থেকে অনেক সেয়ানা। আর বিবর্তন তো তারও এক কাঠি উপরে। সেই বিবর্তনের একটি অমোঘ অস্ত্র আছে । তার নাম হরমোন। সে একমুখী ভেক্টর। তার যাত্রা বাইরের দিকে। নিশ্চিন্ততার বনবীথি ছেড়ে সে মরুযাত্রা করে, তুষারঝড়ের মধ্যে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। তার টান খুব কম লোক এড়াতে পারে। কিন্তু সেই টানেরও এক নিজস্ব বিপর্যয় আছে। পরিচিতি এবং আস্থা পিছন থেকে টেনে ধরে। বলে, ‘যাসনে, বিপদে পড়বি।’ এই গৃহত্যাগের যন্ত্রণা বয়সন্ধির লোকগাথা। যাদের শৈশবের নিশ্চিন্ততা, ভালোবাসা, মমতা থাকে না তারা যেন স্কুল শেষের ঘণ্টা বাজার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। ফলে তাদের দৌড়টা হয় উদভ্রান্তের মতো। পা হড়কায়, গিরিখাত দিয়ে গড়াতে গড়াতে হাত-পা-মন ভাঙতে ভাঙতে যায়। ইদানীং অধিকাংশ বাঙালি বাড়িতেই শৈশবের যে পীড়ন প্রায় গতানুগতিক হয়ে উঠেছে তাতে এই উদভ্রান্ত দৌড় আর ব্যতিক্রম লাগে না। এই যে প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্ত বাড়িতে কৈশোরের থেকেই ঘর ছাড়ার যে মোচ্ছব লেগে যেতে দেখি, তার সব দায়িত্ব ক্যারিয়ারের গায়ে চাপালেও সেইটা পুরোটা বিশ্বাস করতে একটু অসুবিধেই হয়। ‘ব্যাঙ্গালোরে’ নাকি একটা দারুণ জীবন আছে। মানে ব্যাঙ্গালোরে মায়া-মমতাহীন, শুধু প্রশ্নের মতো ঝুলে থাকা বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন-পড়শি কেউ নেই । অবশ্য ব্যাঙ্গালোরে যা আছে তা বুঝতে এবং তার বোঝা বইতে একটা গোটা জীবন চলে যেতে পারে। এবং তারপর সেই জ্যাঠামশাই শেষ পঞ্চাশের স্কচে চুমুক দিতে দিতে বলবে, ‘শালা বুঝতে বুঝতেই তো রিটায়ার করে গেলাম।’ The world was Bangalored- এর বৈশ্বিক মানে এক, বাঙালি অর্থ আর এক।

এই ট্র্যাজেডি সামূহিক। ফলে এটা ঠিক সেরম ট্র্যাজেডিই নয়। শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ভালো মন্দের চেনা গণ্ডিগুলো একটু টপকে যদি ভাবি, কয়েক হাজার লোক, বছর তিনেক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটানোর পর, যেদিন তাদের গ্যাস চেম্বারের দিকে একত্রে মার্চ করানো হয়– সেই দিন তাঁদের এই যূথমৃত্যু নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জবানবন্দি আমরা জানতে পারলে আমাদের হয়তো কিছু করুণ আবিষ্কারই হত। হাঁটতে হাঁটতে আশপাশে হাজার হাজার মানুষকে দেখে মনে হয় এর থেকে ভালো কী-ই বা হতে পারত?

খারাপ সবার হলে আর ততটা খারাপ থাকে না। এই সুখের উপলব্ধি নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দমন ও শোষণমূলক রাজনীতি ও পুঁজি-বন্দোবস্ত নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যায়।

এর উল্টোদিকে আরেকটা ট্রাজেডি আছে যা আপাত সংখ্যালঘু, এবং সংখ্যালঘুর রাজনীতির নিয়ম মেনেই নিজের অস্তিত্ব নিয়ে লজ্জিত, মুখচোরা। এরা হল সেই জন, যারা মাঝখানে থাকে। অর্থাৎ যাদের বাবা-মা খুব ভালোবাসতে গিয়েও হয়তো ততটা ভালোবাসতে পারেনি। চাওয়াতে কমতি ছিল না। চেষ্টাও ছিল। কিন্তু শুধু চাইলে তো হয় না। ভালোবাসারও প্রস্তুতি, ব্যাকরণ ও অভ্যাস থাকে। তাতে শর্তহীনতার যে চাপ্টারটি আছে, তা গত ১০০ বছরে ধীরে ধীরে প্রায় সব সংস্কৃতিতেই ইরেজার দিয়ে মুছে ফ্যাকাসে করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের মাথায় একটু তালগোল পেকে যায়। তারা জানে তাদেরকে কেউ ভালোবেসেছিল, তার স্মৃতিও প্রবল, কিন্তু ভূগর্ভস্থ এক অস্বস্তি মাঝে মাঝেই রিখটার স্কেলে ছোট ছোট কম্পনের মতো ধরা পড়ে তাঁদের দিক গুলিয়ে দেয়। তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থল ভুলে যায়, মনে পড়লেও অনেক দেরি করে পৌঁছয়। ঠিক ওদের বাবা-মা-র মতোই জীবন তাদের প্রতিদিন ছোট ছোট টুকরো করে এদিক-ওদিক ছিটিয়ে দেয়। সেই টুকরোগুলো গুছিয়ে একত্র করে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

এরা বোকা। কৈশোর থেকেই এরা তাই জানে। সহৃদয় বন্ধু এদের সহানুভূতির চোখে দেখে। এদেরও সুদূর টানে, কিন্তু একই সময় বাড়ির পিছন দিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে হাতে ঝাঁটার কাঠি নিয়ে অক্ষৌহিনী সেনা বধের মধুর স্মৃতি তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর স্মৃতির একটু ওধারে, ওই ঝোপঝাড়ের আবছায়ার মধ্যেই হাতে ভাতের গেরাস নিয়ে অপেক্ষা করা ঠাকুমার অস্পষ্ট অবয়বটাও কখনও ছেড়ে যেতে চায় না। এরা পৃথিবীর সেই গোপন প্রজাতি যারা বহির্বিশ্ব ও মায়ের শাড়ির সুগন্ধের সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারেনি। এদের ইংরেজিতে বলা হয় ‘ম্যাল এডজাস্টেড’। এরা অপু ও সর্বজয়ার ঠিক মাঝখানে। পক্ষ নিতে পারে না।

এই প্রজাতিরও নিজস্ব ম্যানিফেস্টো থাকে। সে এমন সব অলীক প্রকল্প যা বন্ধুদের সামনেও ভরসা করে বলা যায় না। হাতা-চামচ নিয়ে পৃথিবী দখলের বাসনা ও তার পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কথামালা এদের রাতে জাগিয়ে রাখে। তাদের আত্মঘৃণা প্রবল। সেই ঘৃণায় মাঝে মাঝে তারা সেই ব্যাঙ্গালোরের বন্ধুর মতো হতে চায়, হাত-মুখ বেঁধে নাক বন্ধ করে কিছুদিনের জন্য সেঁধিয়েও যায়, তারপরেই– ফাল্গুনের রাতের আঁধারে যখন গিয়েছে ডুবেপঞ্চমীর চাঁদ– তার মরিবার ছাড়াও আরও নানা ধরনের অপকর্মের সাধ জাগে।

তারা পারে না। তারা জানে তারা পারতে পারে, তাদের পারা উচিত। তবু পারে না। হলোগ্রামের চতুর নিপুন জিওমেট্রি ধরতে পারলেও খুলে দেখাতে পারে না। মেট্রিক্সের নিও’র মতো তারা ‘ডাক’ করে, কিন্তু বারবার গুলি এসে লাগে। আহত হয়, শুশ্রুষাহীন পড়ে থাকে হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ। তারপর একা একা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফেরে। ফিরে নতুন একটা অবাস্তব প্রকল্পের খসড়া লেখে ।

তারা দু’চোখ মেলে শত্রুপক্ষকে দেখে। বোঝার চেষ্টা করে কোনটা আগে? অটোওয়ালা ও পথচারীর হিংস্র আলাপ নাকি অভুক্ত শিশুর খুলি দেখে টার্গেট প্র্যাকটিস করা আইডিএফ সৈন্যের উল্লাস? নৃশংসতার ভেক্টার সরলরৈখিক না কী গোলাকার– যা নিজেই নিজের খাদ্য জুগিয়ে যায়? কিন্তু জ্যামিতি যাই হোক, অপরের প্রতি যে তীব্র অমান্যতা, তার অস্তিত্বের যে প্রবল অসভ্য অস্বীকার এর মূলে, সে বোঝে না তার সঙ্গে সংলাপ কোথা থেকে শুরু করা উচিত। বা আদৌ কোনও সংলাপের কোনও সম্ভাবনা আর আছে কি না? এই যে সবাই যে যার ক্ষমতা অনুসারে দাঁত নখ বের করে চেঁচাচ্ছে, শুধুই ঘৃণা আঁকড়ে ধরে একটা জুতসই যুক্তি বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছে কোনমতে এবং এক অদৃশ্য শত্রু কল্পনায় শুধুই আত্মসাৎ-এর প্রকল্পে সবাই বুঁদ; সেই কল্পিত লুণ্ঠনের পর মুহূর্তেই সে একা। সেখানে তার মানস-জগতের মবের ভাই বেরাদারও নেই। এমনকী, পরিবার না থাকলেও তার চলে যায়।

তাহলে সেই প্রতিশ্রুতির কী দাঁড়াল? সেই যে সারাদিন দাপাদাপি করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বুনো বাইসান মেরে আগুনের পাশে বসার কথা ছিল গোল হয়ে? মাঝখানে একটা আগুন থাকবে, তার রং হলুদ হয়ে কমলা ছুঁয়ে লালের দিকে হাত বাড়াবে। আর তার দিকে তাকিয়ে সবার স্নায়ু নরম হয়ে আসবে। বিশ্রম্ভালাপের মাঝে ঘুম পাবে। আরামের।

এইসব ভাবতে ভাবতে, এই হেরে যাওয়া প্রজাতি একদিন আবিষ্কার করে তার শত্রুপক্ষের ম্যাসকটের নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার খটকা লাগে। পাড়ার কাউন্সিলর, প্রোমোটার, নিউজ চ্যানেলের জোকার, বাণিজ্য, বিনোদন, সংস্কৃতি ও রাজনীতি আর ধর্মের যত চোর ছ্যাঁচর, ধান্দাবাজ, টাউটার আর পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মাফিওসি’র ভাষা ও আচরণ এক রকম হয় কীভাবে? আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট গ্লোবালাইজ করতে গিয়ে তার তলা দিয়ে একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর গর্ধভ মডেল কীরকম চুপিচুপি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়ে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে কেউ খেয়ালটি করেনি। একটাই লোক, নানা ভেক ধরে নানা ভাষায় বিশ্বজুড়ে এই অপরিমেয় মিথ্যের মায়াজাল ছড়িয়ে যায়। সে শুধু ‘আমি,আমি’ করে, আমি দেখে, আমি খায়, আর বমিও করে আমি।

এই ম্যাসকট নিয়ে গবেষণায় একদিন আবিষ্কার হয় যে, ট্রাম্পের নাকি একটা ভাইঝি আছে। ট্রাম্পকে দেখে অবশ্য কখনওই বোধ হয় না তাঁর কেউ আছে বলে। কিন্তু না, আছে সত্যি। তাঁর বড়দাদার মেয়ে। তাঁর নাম মেরি লিয়া ট্রাম্প। মজা হল তাঁকে অনেকটা ট্রাম্পের মতোই দেখতে। সে একজন পিএইচডি করা ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট। সে একটা বই লিখেছে। ‘Too Much And Never Enough– How My Family Created The World’s Most dangerous Man’। এই বইটা ছাপানোর সময় ট্রাম্প পরিবার কোর্ট অবধি গিয়ে সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করে। পারেনি।

মেরি জানান, তাঁর কাকার নার্সিসিজম প্রচলিত অর্থের অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি জানেন তিনি অত্যন্ত দুর্বল, তাঁর ইগো ভঙ্গুর। ফলে একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলার আগে সেটা তাঁকে নিজেকে জোর করে বিশ্বাস করিয়ে নিতে হয়। মেরি’র ঠাকুরদা ফ্রেড সিনিয়র, ছিলেন একজন ধনকুবের ও সোসিওপ্যাথ। পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও কঠিন। তিনি চাইতেন তাঁর বড় ছেলে অর্থাৎ মেরির বাবা, তাঁর ব্যবসার উত্তরাধিকারি হোক। বড় ছেলের ব্যবসা করার কোনও ইচ্ছে ছিল না। তাঁর বাবার স্বপ্নের ‘কিলার’ হওয়ার যোগ্যতাও তাঁর ছিল না। ফলে তাকে বাড়িতে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। ৪০ বছর বয়সে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তিনি যখন হাসপাতালে মারা যান, তাঁর বাবা-মা বাড়িতে বসেছিল হাসপাতাল থেকে ফোনে বড় ছেলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার জন্য, আর তাঁর ছোট ভাই– ভবিষ্যতের পৃথিবীর অধীশ্বর, পালিয়ে লুকিয়েছিলেন একটা সিনেমা হলে। এই ছোট ভাইটি জানত তাঁর বাড়িতে ‘সরি’ বলা যায় না। অক্ষমতা প্রকাশ করা যায় না। বড় ভাইয়ের হেরে যাওয়া এবং অপদস্থতা তিনি সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। ফলে বাবার চোখে নিজের অপদার্থতা লুকোনোর জন্য তাঁকে সারা জীবন গোরিলার মতো বুক বাজিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে হয়েছে। অনেক পরে, প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি একটা বৃহৎ প্রজাতির অংশ মাত্র। বৃহৎ প্রজাতিও তাঁর সাফল্যে পৃথিবীর বুকে তাঁদের বিজয়কেতন উড়তে দেখেছে।

হেরে যাওয়া লোকগুলো বুঝতে পারে এই জিতে যাওয়া প্রজাতির কারও ছোটবেলা নেই। ছিল হয়তো, কিন্তু মুছে গিয়েছে। বা গোর দেওয়া হয়েছে। বোধহীন বয়সে এরা মায়ের গায়ে লেপ্টে থেকে মায়ের চোখের পাতা আর মুখের মাংসপেশির পরিবর্তন লক্ষ করেনি। হাসেনি। কিচ্ছুটি যে করার দরকার নেই, এইটুকুও তাদের কেউ বলেনি। তাদের মায়া হয়। তারা খেয়াল করে এতদিন এই লোকগুলোর কথা বিশ্বাস করেই তারা নিজেকে ‘হেরো’ ভাবত। আর ভাবত– তারাই নাকি সংখ্যালঘু।

হেরো লোকটির সন্দেহ হয় এই যে পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সাবধানে, সন্তর্পণে একে-অপরের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে শুরু করেছে, আর ভয় পাচ্ছে না, গলা তুলে সত্যিটাকে সত্যিই আর মিথ্যাটাকে মিথ্যে আলাদা করতে শুরু করেছে, নিজেদের কল্পিত অক্ষমতা নিয়ে যারা আর লজ্জিত নয়, এরা কি তাহলে তার মতোই? এরাও কি তার মতোই এতদিন ত্রিশঙ্কু হয়ে মাঝখানে ঝুলে ছিল? এরাও কি তার মতোই এতদিন নিজেদের ‘হেরো’ আর ‘সংখ্যালঘু’ ভাবত?

সে বুঝতে পারে, এর কোনওটার উপরই তার নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এই চাকাও তার জীবৎকালের কথা ভেবে ঘুরছে না। কিন্তু তার মন বলে, কিছু একটা হচ্ছে। তার একটা মানে আছে, যদিও ছকটা স্পষ্ট নয়।

পৃথিবীর অযুত নিযুত অসমাপ্ত, অমীমাংসিত শৈশব অন্তর্জাল বেয়ে লক্ষ কোটি স্নায়ুতন্ত্রের নতুন সাইন্যাপ্স-এর বিন্যাস তৈরি করছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved