সমস্ত কিছুর শেষে দাঁড়িয়ে থাকে একটাই সত্য– ভাষা কখনও স্থির নয়। প্রবাহিনীর মতো সে নীরবে বয়ে যায়, আর তার সঙ্গে ভেসে যায় অক্ষর, উচ্চারণ, দেবতার নাম, রাজাদের স্মৃতি, মানুষের বিশ্বাস। ‘J’-এর জন্ম তাই কোনও সাধারণ বর্ণের জন্ম নয়; এটি এক নিঃশব্দ বিপ্লব। একটি ছোট্ট বাঁক, একটি কালি-ভেজা লেজ, একটি অনিচ্ছাকৃত অলংকার– যা একদিন হয়ে উঠল ভাষার অন্যতম শক্তিশালী বর্ণ। তার ছায়ায় বদলে গেল ইতিহাস, বদলে গেল ধর্ম, বদলে গেল সময়ের কাঠামো।

রাতের গভীর স্থিরতায় কখনও কখনও মনে হয়, ইতিহাস যেন অদৃশ্য কোনও কলম চালিয়ে ধীরে ধীরে একটি অক্ষর লিখে ফেলল– অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু ভবিষ্যতের গায়ে যার প্রভাব পাহাড়ের মতো। ইংরেজি বর্ণমালার সেই অক্ষর– ‘J’। মনে হয় যেন কোনও নিঝুম কাগজে প্রথমে একটি সরু দাগ নামল, তারপর একটু বাঁক নিল, শেষে শব্দহীন এক লেজের মতো ঝুলে রইল। ঠিক সেই লেজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এক নতুন বর্ণের জন্মস্মৃতি। যে বর্ণ কখনও ছিলই না, যে বর্ণের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন যুগের কেউ জানত না– তবুও একদিন সে এসে বসে গেল ইংরেজি ভাষার শেষ আসনে, আর তারপর এমনভাবে নিজের পরিচয় বিস্তার করল যে, দেবতার নাম থেকে ক্যালেন্ডারের মাস পর্যন্ত বদলে গেল তার টানে।

প্রাচীন পৃথিবীতে তখন ল্যাটিন ভাষার রমরমা। ‘I’– এই এক অক্ষরই সব কাজ করত। কখনও সে স্বরবর্ণের নরম স্বাদ এনে দিত– কখনও আবার ব্যঞ্জনবর্ণের মতো কাঁপত– ‘ইয়’ বা ‘জ’-এর মতো। একই শরীরে দুই আত্মা; একই অক্ষরে দু’টি বিপরীত চরিত্র– যেন এক যোদ্ধা দিনে রাজদরবারে শান্ত সুরে গান গায়, রাতে বর্ম পরে বেরিয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। হিব্রুর ‘yodh’, গ্রিকের ‘iota’, ল্যাটিনের ‘I’– সবাই একই পরিবারের, একই রক্তের সন্তান। পুরোনো ধর্মগ্রন্থে ‘Yahweh’ বা ‘Yahshua’– এই নামগুলোর যে শুরুটা নরম ‘ইয়’-এর মতো, সে শুরু কখনওই ‘J’ দিয়ে হয়নি, কারণ তখন পৃথিবীতে ‘J’ বলে কোনও বর্ণের নামই ছিল না। ইতিহাস তখনও বর্ণমালায় সেই বাঁক তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়নি।

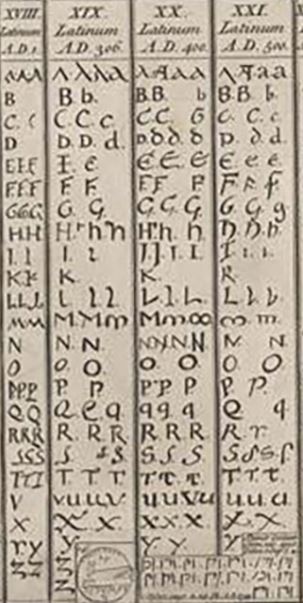

মধ্যযুগের লেখকেরা যখন ম্লান মোমবাতির আলোয় কালি-মাখা পাণ্ডুলিপি লিখছিলেন, তখন ‘I’ আর তার আশেপাশের অক্ষরগুলো অনেক সময় একাকার হয়ে যেত। খাড়া দাগ, টানা দাগ, ফোঁটা– সব মিলিয়ে শব্দগুলো যেন গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেত। কেউ কেউ ‘I’-এর মাথায় ছোট্ট এক বিন্দু দিলেন, কেউ বা লেজের মতো একটু ঝুলিয়ে দিলেন নিচের দিকে। কেউ আবার ‘I’-এর শেষদিকটায় একটু টান দিলেন, যাতে চোখে আলাদা চেনা যায়। সেই টান, সেই ঝুল, সেই বিন্দুই ধীরে ধীরে তৈরি করল ‘J’-এর আকার– অক্ষর নয়, কেবল আকার মাত্র। ঠিক যেন শিল্পীর হাতে আঁকা কোনও অলংকার, যার কোনও অর্থ নেই, তবু যার সৌন্দর্য নিজের অস্তিত্ব দাবি করে বসে।

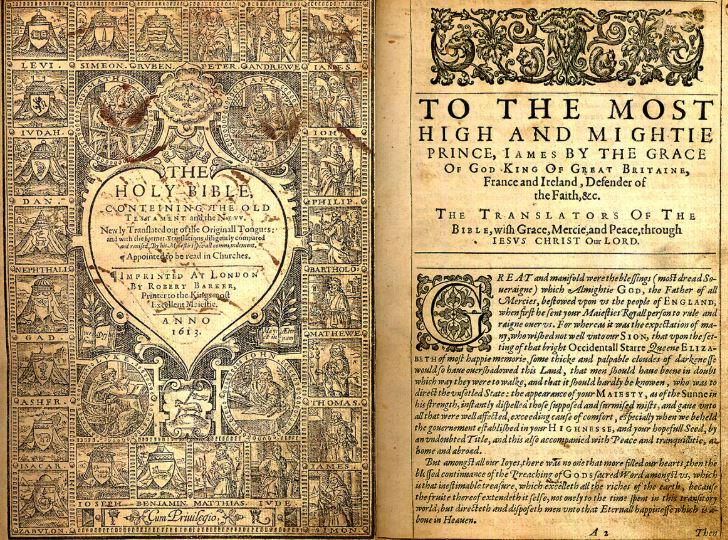

পৃথিবী বদলে গেল ছাপাখানার শব্দে। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বদলে গেল মেশিনের শক্ত কালি ছাপায়। প্রিন্টাররা দেখলেন পাশাপাশি ‘I’ আর ‘J’ রাখলে পাঠকের চোখে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাই দু’টিকে আলাদা সাজাচ্ছেন, আলাদা ছাপছেন। কিন্তু তাদের ধ্বনি তখনও আলাদা নয়। প্রায় ১৬১১ সাল পর্যন্ত ‘I’-ই ছিল সব। King James Bible-এর পুরনো সংস্করণে কেউ যদি আজ গিয়ে চোখ বোলায়, দেখবে– ‘Jesus’-এর জায়গায় লেখা ‘Iesus’, ‘judge’-এর জায়গায় ‘iudge’। তখনও ‘J’ নিজস্ব উচ্চারণ খুঁজে পায়নি, সে কেবল ‘I’-এর আরেকটি রূপ।

এমন সময় ইতালির এক ব্যাকরণবিদ Gian Giorgio Trissino, তিনি একদিন ঘোষণা করলেন, “একটি অক্ষরের মধ্যে দু’টি কাজ থাকা ঠিক নয়; স্বরবর্ণের ‘I’ এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ‘I’– এদের আলাদা পরিচয় দরকার।” এই বাক্যটি ছিল বর্ণমালার ইতিহাসে বজ্রপাতের মতো। মাত্র কয়েকটি শব্দ, কিন্তু সেই শব্দই ভেঙে দিল বহু প্রাচীন অভ্যাস। Trissino-র প্রস্তাবের পরই ‘I’-এর লেজটি ধীরে ধীরে নিজেকে আলাদা করে তুলল, আর ঘোষণা করল– ‘আজ থেকে আমি স্বাধীন।’ সেই স্বাধীনতা থেকেই জন্ম নিল আধুনিক ‘J’– একটি বর্ণ, যার আগে পৃথিবীতে কোনও নামই ছিল না।

ফরাসি উচ্চারণের প্রভাবে ‘J’ পেয়ে গেল নতুন ধ্বনি– একটি মোলায়েম, কিন্তু দৃঢ় ধ্বনি, যা আগে কখনও ইংরেজি ভাষার ইতিহাস জানত না। তারপর শুরু হল পরিবর্তনের জলপ্রপাত। ‘Iulius’ হয়ে গেল ‘Julius’। ‘Iunius’ হল ‘June’। ‘Iulius’– Julius Caesar-এর মাস হয়ে গেল ‘July’। আর ধীরে ধীরে ভাষার বুকে জন্ম নিল এমন এক নাম– ‘Jesus’, যা যিশুর জীবদ্দশায় ছিলই না। ধর্মতাত্ত্বিক এরনেস্ট রেনাঁ লিখেছিলেন, যিশু কখনও তাঁর জীবনে ‘Jesus’ নামে পরিচিত ছিলেন না। ‘Yahshua’ নামটি গ্রিক হয়ে ‘Iesous’, তারপর ল্যাটিন হয়ে ‘Iesus’ এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতে এসে ‘J’-এর ছোঁয়ায় হল ‘Jesus’। একই পথ ধরে ‘Yahweh’-এর মধ্যে ঢুকে গেল ‘Jehovah’– একটি রূপ, যা হিব্রু ভাষার আদিতে ছিলই না। ‘J’-এর জন্ম যেন দেবতার নামের মাঝেও ঢেলে দিল নতুন রং।

আর এইসব ঘটতে ঘটতে ইংরেজির ক্যালেন্ডারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আরও তিনটি শব্দ– January, June, July। জানুয়ারি শব্দটির জন্ম ল্যাটিন ‘Ianuarius’ থেকে, যার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন রহস্যময় দেবতা ‘Janus’– যাঁর দু’টি মুখ। একটি মুখ দিয়ে তিনি তাকান অতীতে, অন্যটি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে। তিনি দরজার দেবতা– ‘ianua’ মানে, প্রবেশদ্বার। ঠিক সেই দরজার মতোই অক্ষর ‘I’ ছিল যুগের পর যুগ দ্বিমুখী, আর ‘J’ যেন সেই দরজার উপর খচিত নতুন লিপি। ‘Ianuarius’ যখন হয়ে গেল ‘January’, তখন মনে হল সময় নিজে একটি নতুন প্রবেশপথ খুলে দিল।

‘June’– দেবী ‘Juno’-র মাস। আগের উচ্চারণ ছিল ‘ইউনিয়ুস’– ফিরে গেলেও পাওয়া যেত না কোনও ‘জ’-ধ্বনি। কিন্তু ‘J’ তাঁর আগমনের পর ‘June’ শব্দটির গায়ে রোদের মতো একটি নরম আলো বসে গেল। আর ‘July’– জুলিয়াস সিজারের জন্মমাস, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ‘Iulius’ নামে লেখা সেই মাস ‘J’-এর আগমনে রূপ নিল রাজকীয় উজ্জ্বলতায়।

এই সমস্ত কিছুর শেষে দাঁড়িয়ে থাকে একটাই সত্য– ভাষা কখনও স্থির নয়। প্রবাহিনীর মতো সে নীরবে বয়ে যায়, আর তার সঙ্গে ভেসে যায় অক্ষর, উচ্চারণ, দেবতার নাম, রাজাদের স্মৃতি, মানুষের বিশ্বাস। ‘J’-এর জন্ম তাই কোনও সাধারণ বর্ণের জন্ম নয়; এটি এক নিঃশব্দ বিপ্লব। একটি ছোট্ট বাঁক, একটি কালি-ভেজা লেজ, একটি অনিচ্ছাকৃত অলংকার– যা একদিন হয়ে উঠল ভাষার অন্যতম শক্তিশালী বর্ণ। তার হাত ধরে জন্ম নিল ‘January’, ‘June’, ‘July’। আর তার ছায়ায় বদলে গেল ইতিহাস, বদলে গেল ধর্ম, বদলে গেল সময়ের কাঠামো।

ঠিক যেমন শিক্ষক দিবসের দিনে জন্মানো দেশের এক কৃতী সন্তান Jemimah Jessica Rodrigues, যেন রাতের আকাশে আচমকা ছুটে যাওয়া এক উল্কা। নামের ভাঁজে দু’-দু’টি ‘J’, একসঙ্গে থেকেও দু’জনের মতো স্বতন্ত্র, ঠিক ইংরেজি বর্ণমালার সেই দেরিতে-জন্মানো অক্ষরটির মতো, যে ২৬ থেকে ১০-এ উঠে আসে, আর জেমাইমা শেষপর্যন্ত তিন নম্বর যোদ্ধার আসন দখল করে নেয়।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের সেই উত্তপ্ত সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার দাপুটে ঘোড়া ছুটছিল ঝড়ের গতিতে, আর ভারত অপেক্ষায়। ঠিক তখনই জেমিমার দুই ‘জে’ (J)– জেদ আর জাদু– ব্যাট থেকে একসঙ্গে ঝলসে উঠল। থামাল সে অস্ট্রেলিয়াকে, তুলল দেশকে ফাইনালে, আর প্রমাণ করল– সেও বর্ণমালার ‘J’-এর মতোই; পাশাপাশি থেকেও আলাদা, শান্ত থেকেও চমক দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে।

একথা কোনও পুরুষ অস্বীকার করতে পারে নাকি?

……………………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন মানস শেঠ-এর অন্যান্য লেখা

……………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved