কিন্তু কবে থেকে সৃষ্টি হল বিষ্ণুপুরে দুর্গাপট অঙ্কন শৈলীর? সেই বিষয়ে শীতল ফৌজদার জানিয়েছেন যে তাঁরা ৮৭ পুরুষ ধরে এই অঙ্কন শৈলী ধরে রেখেছেন। অন্যদিকে বাঁশুরি ফৌজদারের মতে, ১২০০ বছর ধরে এই অঙ্কন শৈলী চলে আসছে। যদিও এর ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা হয়নি। গবেষক প্রদীপ কর তাঁর লেখা মল্লভূমের দুর্গাপট বইতে অনুমান করেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের সঙ্গে ফৌজদার পরিবারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

নীল আকাশের শরীরজুড়ে ভেসে বেড়ায় পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। নদীর প্রান্তরে সাদা কাশফুলের মাথা হালকা হিমেল বাতাসে দুলে ওঠে। কুমোরপাড়ায় ব্যস্ত পটুয়া মৃন্ময়ী শরীরে এঁকে চলেন রঙের রামধনু। পাড়ার মধ্যে বাঁশের কাঠামো নিজেকে বেঁধে নেয় নারকেলের দড়িতে। বনেদি নাট মন্দিরের ঝাড়বাতিগুলো স্বচ্ছ হয়ে আলোক মালায় জেগে ওঠে। বাঙালি প্রস্তুত হতে শুরু করে তার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের জন্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার পথে প্রান্তরে থাকা প্রতিটি জনপদ এ ভাবেই জগৎজননী দুর্গাকে স্বাগত জানায়। এ বাংলায় মৃন্ময়ী মূর্তির পাশাপাশি পটে মা দুর্গাকে পুজো করার ঐতিহ্য রয়েছে। বাঁকুড়া, বীরভূম অবিভক্ত মেদিনীপুর ও বর্ধমানে জগৎজননীকে পটে পুজো করার প্রথা রয়েছে। তুলির দ্রুত সূক্ষ্ম টানে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পটেশ্বরী দুর্গা।

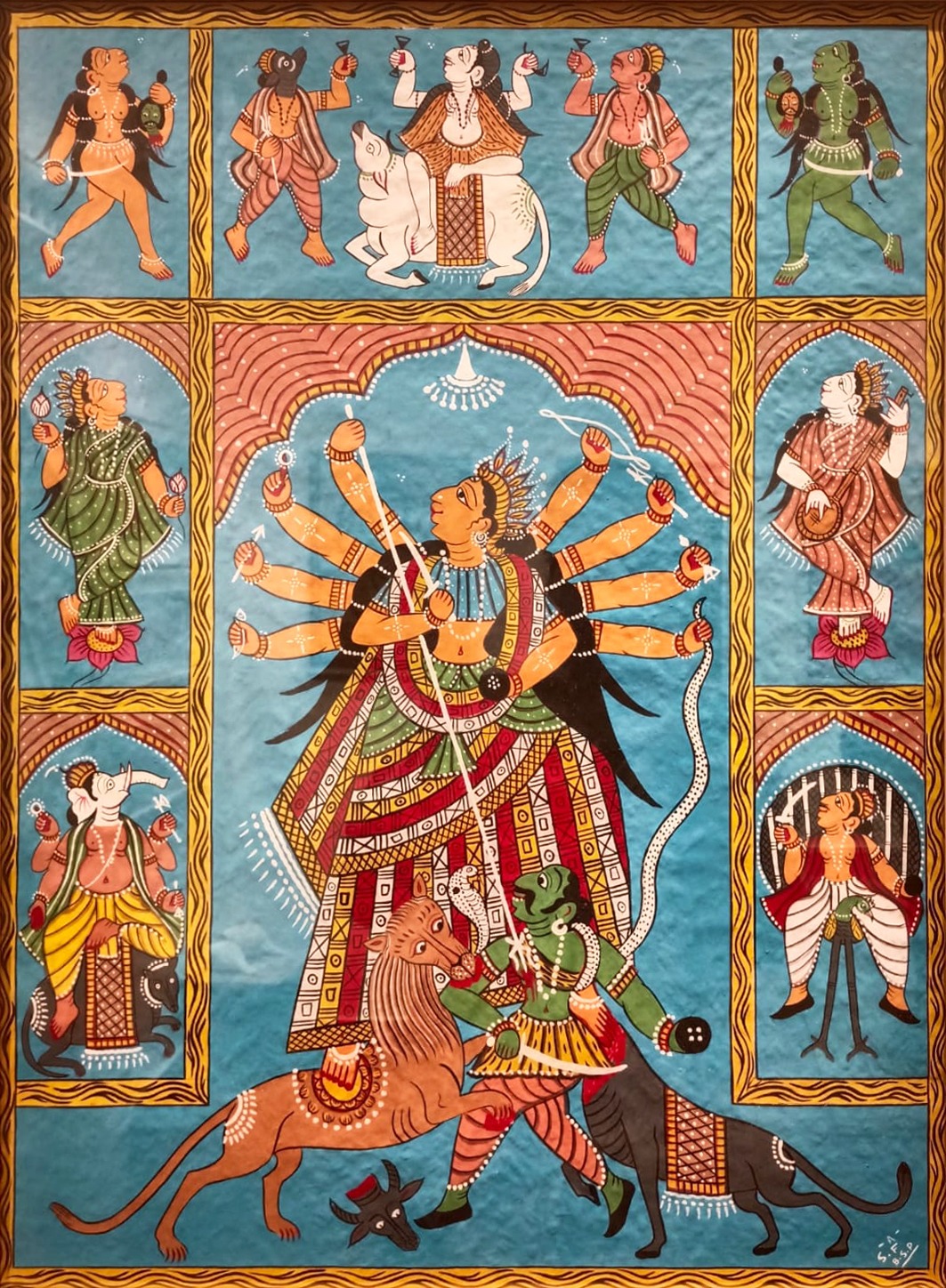

মল্ল রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শাঁখারী বাজার মনসাতলায় বংশপরম্পরা ধরে পটের দুর্গা তৈরি করে থাকেন শীতল ফৌজদার। দ্বিমাত্রিক অঙ্কিত এই পটটিকে আটটি ঘর বা প্যানেলে বিভক্ত করা হয়। একেবারে উপরের মাঝের দিকে বিরাজ করেন দেবাদিদেব ত্রিশূলহীন মহাদেব। তার এক হাতে ডমরু অন্যটায় শিঙ্গা। তার দুই পাশে থাকেন নন্দী ও ভৃঙ্গী। উপরের একেবারে দুই কোণে বিরাজ করেন ডাকিনী ও যোগিনী। যদিও বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি পুজোর জন্য যে পটটি তৈরি হয় সেখানে ডাকিনী ও যোগিনী থাকে না। অন্যান্য স্থানীয় জমিদার বাড়ির পুজোয় ডাকিনী ও যোগিনী সংযুক্ত করা হয়। মহাদেবের ঠিক নিচে স্বয়ং জগৎজননী মা দুর্গা। তার একদিকে লক্ষ্মী এবং গণেশ। অন্যদিকে সরস্বতী ও তার নিচে কার্তিক। পটে অঙ্কিত প্রতিটা শরীরের মুখ উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে। পটে অঙ্কিত চরিত্রগুলির বেশিরভাগ মুখমণ্ডল ডানদিকে মাথা উঁচু করে চেয়ে রয়েছে। ফলে মুখের একটা দিকে শুধু দেখা যাচ্ছে। কার্তিক, মহাদেব, মহিষাসুর ও ডাকিনী-যোগিনী ছাড়া বাকি প্রত্যেকের মাথায় রয়েছে মুকুট। আবার কয়েকটি পটে কার্তিকের মাথায় মুকুট দেখতে পাওয়া যায়। পটের প্রাথমিক রঙ আকাশি নীল। তার ওপরই শরীরগুলোকে আঁকা হয়েছে। প্যানেল বা ঘরগুলো বিভাজনের ক্ষেত্রে হলুদ রং ব্যবহার করা হয়েছে।

শীতল ফৌজদারের কথায় প্রতি বছর রথযাত্রার দিন দুর্গাপট তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রতি বছর প্রায় ১০ থেকে ১২টি দুর্গাপট তৈরি করে থাকেন। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি ছাড়াও বাঁকুড়ার একাধিক স্থানীয় জমিদার ও বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর জন্য পটেশ্বরী দুর্গা তৈরি করা হয়। পাশাপাশি বহু মানুষ এমনও রয়েছেন যাঁরা দুর্গাপট সংগ্রহ করতে আগ্রহী। তাঁদের জন্য এই পট তৈরি করে থাকেন শীতল ফৌজদার। একটি পট আঁকতে ন্যূনতম আট থেকে দশ দিন সময় লাগে। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে তিনটি পট লাগে। বড় ঠাকুরানি, মেজ বা মাইতোর ঠাকুরানি এবং ছোট ঠাকুরানি। ১৯ দিন ধরে চলা এই দুর্গোৎসবের মূল আকর্ষণ হচ্ছে পটেশ্বরী দুর্গা। মৃন্ময়ী মূর্তি থাকলেও পটের দুর্গার আকর্ষণ সর্বাধিক বেশি। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির জন্য যে দুর্গাপটটি তৈরি হয়, তার উচ্চতা তিন ফুট। প্রস্থ দুই ফুট। লক্ষণীয় বিষয়– লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বাহন অনুপস্থিত! অন্যদিকে গণেশ ও কার্তিকের বাহন রয়েছে। পটের প্রতিটা চরিত্রকে পরিপাটি করে অঙ্কিত করা হয়েছে। জটাধারী মহাদেবের আটপৌরে ভাব এখানে নেই। মহাদেবের জটাকে বেণির মতো বেঁধে রাখা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দুর্গার মাথার ওপরে পর্দার মতো ঢেউ খেলানো যে খিলানটি আঁকা হয়েছে তার মধ্যে মোঘল শিল্প শৈলীর ছাপ স্পষ্ট ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শাঁখারী বাজারের এই ফৌজদার পরিবার দশাবতার তাস তৈরি করে থাকেন। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সুসম্পর্ক থাকার জন্য গঞ্জিফা শৈলী রূপান্তর ঘটে দশাবতার তাসে। গবেষক প্রদীপ করের মতে, দশাবতার তাসের অঙ্কন রীতির সঙ্গে দুর্গাপট নির্মাণের অনেক সাজুয্য লক্ষ করা যায়। দশাবতার তাসের লাইন ড্রয়িংয়ের সঙ্গে দুর্গা পটের মিল রয়েছে। অন্যদিকে গবেষক বিপ্লব বরাটের মতে, রাজপুত চিত্রের সঙ্গে আদিবাসী লৌকিক ধ্রুপদী মিলনে আটপৌরে ঘরানার সহজিয়া ধারা লক্ষ করা যায় ফৌজদারদের দুর্গাপটে। প্রসঙ্গত শীতল ফৌজদার ছাড়াও বাঁশরী ও প্রশান্ত ফৌজদারও দুর্গাপট তৈরি করে থাকেন। পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সম্রাট ও সন্দীপ ফৌজদার পটেশশ্বরী দুর্গাপট অঙ্কনের কৌশল শীতল ফৌজদারের কাছে শিখেছেন। অন্যদিকে প্রশান্ত ফৌজদার জানিয়েছেন যে, দুর্গাপট মূলত কাপড়ের ওপর তৈরি করা হয়। তেঁতুল বীজের গুঁড়ো দিয়ে নির্মিত আঠা দিয়ে কাপড়ের দু’পিঠে তিনবার প্রলেপ দিয়ে রোদের শুকোতে দেওয়া হয়। এরপর খড়িমাটি ও আবার তেতুল বীজের আঠা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে সেই কাপড়ের দুই পিঠে একাধিক প্রলেপ দেওয়া হয়। তারপর শিলনোড়া দিয়ে ঘষে কাপড়টিকে সমান করা হয়। এরপর শুরু হয় রঙের প্রলেপের কাজ। ছাগলের লেজের লোম বাঁশ কাঠির মাথায় সুতো দিয়ে বেঁধে তুলি তৈরি করা হয়। সেই তুলি দিয়েই রং করা হয়। ছাগলের পাশাপাশি বেজি ও কাঠবেড়ালি লেজের লোম তুলি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভেষজ রং অঙ্কনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রথম পছন্দ। সিমপাতা পচিয়ে শুকনো করে সবুজ রং তৈরি করা হয়। খড়িমাটি পাথর ও গিরি মাটির পাথর ঘষে রং বের করা হয়। তেঁতুলবীজের আঠার পাশাপাশি বেলের আঠা রং করার সময় ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু কবে থেকে সৃষ্টি হল বিষ্ণুপুরে দুর্গাপট অঙ্কন শৈলীর? সেই বিষয়ে শীতল ফৌজদার জানিয়েছেন যে তাঁরা ৮৭ পুরুষ ধরে এই অঙ্কন শৈলী ধরে রেখেছেন। অন্যদিকে বাঁশুরি ফৌজদারের মতে, ১২০০ বছর ধরে এই অঙ্কন শৈলী চলে আসছে। যদিও এর ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা হয়নি। গবেষক প্রদীপ কর তাঁর লেখা মল্লভূমের দুর্গাপট বইতে অনুমান করেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের সঙ্গে ফৌজদার পরিবারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলার পট ও পটুয়া বইতে গবেষক আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানিয়েছেন রাজা বীরহাম্বীর পটেশ্বরী দুর্গা আঁকার জন্য ফৌজদার পরিবারকে আড়াইশো বিঘা জমি দান করেন। আদতে এই পরিবারটি সূত্রধর বংশজাত। এই পরিবারের আদি নিবাস জয়পুর থানার অন্তর্গত লাউগ্রামে। ‘ফৌজদার’ হচ্ছে এদের রাজদত্ত পদবি।

বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের দুর্গাপট সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরা তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীর সমাজ’ গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, ‘‘বিচিত্র রঙের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়নলোভন ব্যবহার খুব কমই চোখে পড়ে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার ‘রামরাজা’ ও ‘দুর্গা’ ইত্যাদি চৌকোপটে তাদের নিজস্ব শৈলীতে এখনও এঁকে চলেছেন। এঁদের আঁকা চিত্রে রংয়ের বিন্যাস অঙ্কন পদ্ধতি ও রচনাশৈলীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় যেন বঙ্গীয় পুঁথির পটচিত্রের এক সম্প্রসারিত সংস্করণ।’’

বাঁকুড়া জেলায় ফৌজদার পরিবার ছাড়া জনপ্রিয় পটচিত্র শিল্পী হলেন বনবীরসিংহপুর গ্রামের বাসিন্দা কৃপাময়ী কর্মকার। প্রতি বছর জামকুড়ি রাজরাজেশ্বরী শারদ উৎসবের জন্য দুর্গাপট তৈরি করে থাকেন তিনি। শাঁখারী বাজারের ফৌজদার পরিবারের তৈরি দুর্গাপটের সঙ্গে এই পটের কয়েকটি ফারাক রয়েছে। যেমন মহাদেবের দুই পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গি নেই। প্যানেল বা ঘরের মাথার উপর গম্বুজ অঙ্কিত হয়েছে। ফৌজদারদের মা দুর্গার দশ হাতের মধ্যে আটটি হাত উপরের দিকে। এখানে তেমনটা নয়। হাতগুলো মাঝামাঝি ভাবে রাখা হয়েছে। হাতের গড়ন ফৌজদারদের তুলনায় মোটা। ফৌজদারদের নির্মিত পটে অসুরের গায়ের রং সবুজ এখানে নীল। ফৌজদারদের মা দুর্গার মুখ ডান দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রয়েছে। এখানে তা বামদিকে।

অন্যদিকে বাঁকুড়ার প্রতিবেশী জেলা বীরভূমের নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামে সাতটি দুর্গা পট পুজো হয়। গ্রামের স্থানীয় সূত্রধররা প্রায় পাঁচ পুরুষ ধরে দুর্গাপটের ছবি এঁকে চলেছেন। এই গ্রামের পটের দুর্গা দেখতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে পটের দুর্গা আঁকেন চিত্রশিল্পী সমীরণ দাস। প্রায় দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সিউড়ির বুকে দুর্গাপটের শিল্পশৈলীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বর্ধমান রাজবাড়ীর লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দিরে পটের দুর্গায় পুজো হয়ে থাকে। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের পাঞ্চেত গড় রাজবাড়িতে পটের দুর্গায় পুজো হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জামবনি থানার অন্তর্গত বিজরাবাধি গ্রামে পানিগ্রাহী বাড়িতেও এভাবে পুজো হয়ে থাকে।

রাঢবঙ্গে পটের দুর্গার জনপ্রিয়তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। মুখ্য কারণ– সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। মধ্যযুগে বর্গী আক্রমণ, নবাবী আমলে মূর্তিপূজোয় বাধা-নিষেধ এড়ানোর জন্য সহজভাবে বহন করা যায় হাতে আঁকা দুর্গাপটই হয়ে উঠেছিল হয়ে উঠেছিল সেই সময় মানুষদের প্রথম পছন্দ। সেই ধারা ও ঐতিহ্য এবং পরম্পরা বাংলা ও বাঙালির বুকে এখনও বহমান।

গ্রন্থঋণ

১) মল্লভূমের দুর্গাপট। প্রদীপ কর

২) জেলার লোকসংস্কৃতি পরিচয়গ্রন্থ বাঁকুড়া। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩) বাংলার পট ও পটুয়া। ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়

৪) পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীর সমাজ। তারাপদ সাঁতরা

প্রতিবেদনে প্রকাশিত ছবিগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিশিষ্ট সংগ্রাহক সৌমেন নাথ, পটচিত্রশিল্পী সম্রাট ফৌজদার এবং সন্দীপ ফৌজদার

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved