‘পূরবী’-র পাণ্ডুলিপিতে নয়, রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’-র পাণ্ডুলিপির পাতায় প্রথম দেখা মিলেছে এক জান্তব আকারের চেহারা, সময়টা ঠিক শতবর্ষ আগে, ১৯২৩। লিখছেন সুশোভন অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনা যে তাঁর কবিতার কাটাকুটি থেকে উঠে এসেছে– এ তথ্য অজানা নয়। কিন্তু যে কোনও কাটাকুটিই যদি রবীন্দ্রচিত্রের বুনিয়াদ হয়, তবে চিত্রী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশে এত দেরি হল কেন– এমন প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। কেনই বা জীবনের প্রান্তে পৌঁছে রং-তুলি হাতে নিলেন? তাহলে প্রশ্ন হল, ঠিক কোন পর্বের কাটাকুটি তাঁর শিল্পীসত্তাকে ছবির দিকে এগিয়ে দিয়েছে? আমরা দেখেছি, পাণ্ডুলিপির পাতায় তাঁর কলমের আঁকিবুঁকি শুরু হয়েছে সেই কবে! তার সবটাই এলোমেলো অবিন্যস্ত, লেখার অপছন্দ অংশ বাতিল করার ছলে এদের আবির্ভাব। শিল্পিত রেখার সচেতন সজ্জা সেখানে অনুপস্থিত, নজরে পড়ার মতো নকশা কোথায়? খেয়াল করলে, ১৯০৫ নাগাদ ‘খেয়া’-র পাণ্ডুলিপিতে ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান’ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাটাকুটিতে পল্লবিত লতাধর্মী নকশার স্বতন্ত্র ছন্দটি প্রথম দেখা দিল। এ নকশা যদিও পরবর্তীকালে তাঁর কবিতার শরীরে বুনে দেওয়া বিচিত্র আকার সম্বলিত জ্যামিতি থেকে বহু যোজন দূরের। তাহলে?

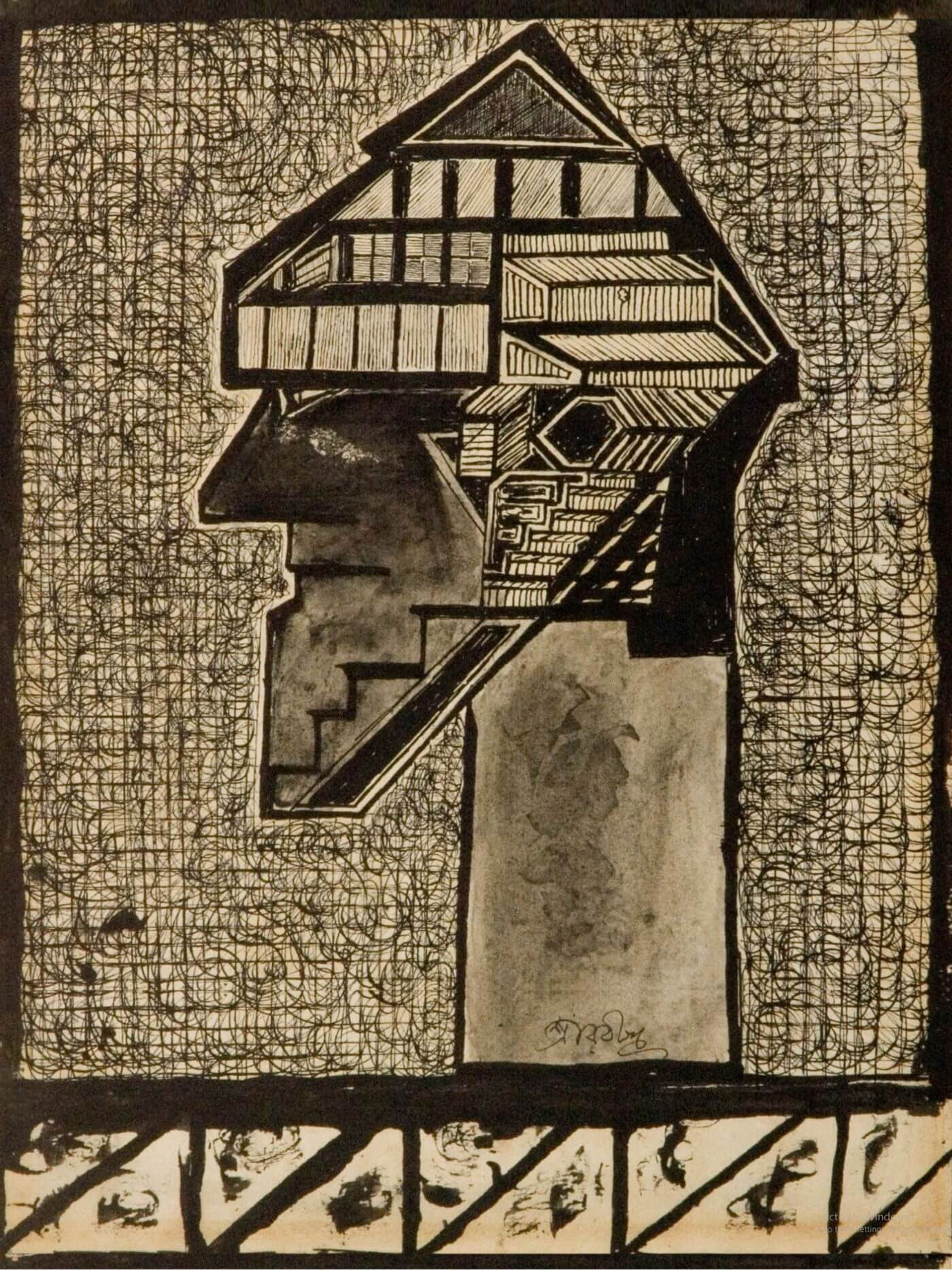

রবীন্দ্রচিত্রের একেবারে শুরুতে শিল্পীর যে সলতে পাকানোর পর্ব– তা নির্ণয় করব কী উপায়ে? সময়ের প্রেক্ষিত হিসেবে কোন অধ্যায়টি এখানে চিহ্নিত হবে? এক্ষেত্রে ‘পূরবী’ পাণ্ডুলিপির দিকেই আমাদের চোখ পড়ে, অর্থাৎ সময়কাল ১৯২৪-’২৫। সমগ্র রবীন্দ্রজীবনের পক্ষেই সে এক জরুরি সময়, পাশাপাশি চিত্রকলাকে ঘিরে তাঁর ভাবনা স্পষ্ট আকার নিতে চলেছে। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘কলাভবন’ নামে। অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন কর প্রমুখ শিল্পী ছবি আঁকার পাঠ দিচ্ছেন সেখানে। একই সঙ্গে চিত্রকর হয়ে ওঠার পূর্বমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও যেন নতুন করে গড়ে নিতে চাইছেন। বিশ দশকের গোড়ায় তাঁর বিদেশ সফরের অভিমুখ অনেকটা কনটিনেন্টের দিকে। তার কারণও অজানা নয়। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের রাজখেতাব ‘নাইটহুড’ ত্যাগের ঘটনা, তাঁর প্রতি বিলেত ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলির মনে এক শীতল প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছিল। সেকথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না, ফলে বিদেশযাত্রার অভিমুখ বদলে যাচ্ছিল অন্যদিকে। ১৯২০-এর মে থেকে ২২-এর জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘ বিদেশ সফরে তিনি ইংল্যান্ড হয়ে প্যারিস, হল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েনা, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ ঘুরে দেশে ফিরেছেন প্রায় দু’-বছর বাদে। এবারের ভ্রমণ পর্বে বিশেষ করে প্যারিস ও জার্মানির আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে। বিলেতে যে আধুনিক শিল্পভাবনার সূচনা সেভাবে ঘটেনি, এ প্রসঙ্গে রয়েল কলেজের অধ্যক্ষ রোদেনস্টাইনের সঙ্গে তর্ক জুড়তেও পিছ-পা হননি রবীন্দ্রনাথ। সেবারে জার্মানি, প্যারিস ও অন্যান্য দেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে এনেছেন অজস্র বইপত্র, পুস্তিকা– উপহার আর ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েক সহস্র। সেখানে শিল্পকলার বই আর ক্যাটালগের পরিমাণ কিছুমাত্র কম নয়। এহেন মাহেন্দ্রলগ্নে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাতায় পাণ্ডুলিপির চেহারাগুলি ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। আগের মতো কেবল শব্দবর্জনের জন্য লেখা কেটে দেওয়া নয়। এবারে সংশোধিত পরিমার্জিত পাঠের অন্দরে হানা দেয়, নিঃশব্দে ওত পেতে থাকে প্রাগৈতিহাসিক জান্তব আকারের সারি। তারা বয়ে আনে কী এক আদিম যুগের আবহ! ভয়-জাগানো গা ছমছম করা কাঁটাওয়ালা তাদের শরীর, হাঁ-করা মুখের মধ্যে ফুটে ওঠা তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। কোথাও পাখি বা মানুষের আকারের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া চারপেয়ে জন্তুর প্রতিমা, আবার কখনও জ্যামিতিক আকারের আশ্চর্য বুনোট!

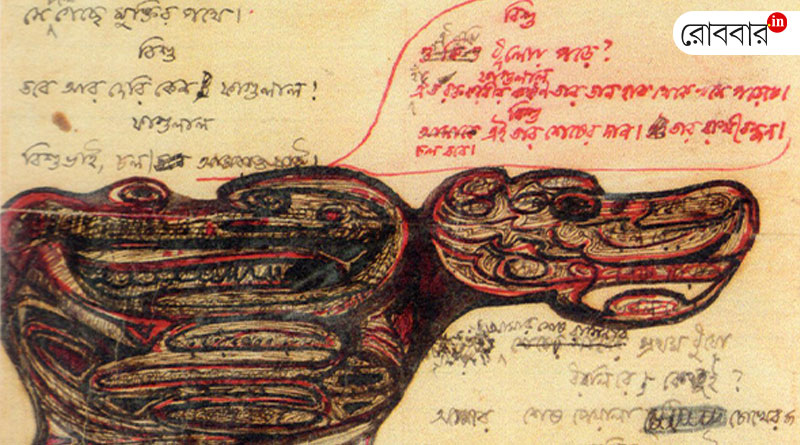

প্রশ্ন এখানেও, প্রথম কোথায় ফুটেছে পাণ্ডুলিপির এই পরিবর্তিত চেহারা? সে কি ‘পূরবী’-র পাতাজুড়ে? এর স্পষ্ট উত্তর, তা নয়। ‘রক্তকরবী’-র পাণ্ডুলিপির পাতায় প্রথম দেখা মিলেছে এক জান্তব আকারের চেহারা, সময়টা ১৯২৩। ‘পাণ্ডুলিপি’-র সেই পাতায় সামান্য দু’-একটা সংলাপ। ওপরের অংশ পুরোটাই ফাঁকা, নীচের দিকে সংলাপ কেটে নিশ্চিহ্ন করে লাল-কালোয় ঘন জমাট বেঁধেছে এক জান্তব চেহারা। অজস্র সর্পিল রেখা আর সঙ্গবদ্ধ সযত্ন টেক্সচারে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আদিম যুগের জলহস্তির মতো আশ্চর্য মূর্তি! কী সংলাপ লেখা সে পাতায়?

‘ফাগুলাল। সে সকলের আগে এগিয়ে গেছে।

বিশু। কোথায় গেছে? নন্দিনী!

ফাগুলাল। সে চলে গেছে মুক্তির পথে…’

এ লেখার ১০০ বছর পর পিছনে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপির এই কাটাকুটির ভেতর দিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা কি তার যথার্থ মুক্তির পথে এগিয়ে যায়নি?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved