রবিজীবনের নানা সময় দেশি-বিদেশি শিল্পীরা এঁকেছেন তাঁর প্রতিকৃতি, গড়েছেন ভাস্কর্য। সেসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘সিটিং’ও দিয়েছেন। যদিও ভাস্কর্যের জন্য সিটিং দেওয়া অপছন্দই ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের সেই সমস্ত প্রতিকৃতি, কীরকম? কারা এঁকেছিলেন? সেসব ভাস্কর্যই বা কীরকম? রবীন্দ্রনাথের এহেন নানা প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য, যা রবিদেহর চিরকালীন বিদায়ের পরও আমাদের মধ্যে থেকে গিয়েছে, তাই নিয়েই ২২ শ্রাবণের বিশেষ লেখা। তবে কে না জানে, তিনি কেবলই ছবি নন, তিনি কেবলই ভাস্কর্যও নন। তিনি আমাদের উদয়ের রবি, অস্তের রবি।

বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন, সে প্রসঙ্গে একাধিক অনুসন্ধান চোখে পড়ে। এছাড়াও শিল্পীর কল্পনায় রচিত বুদ্ধমূর্তি আমাদের সামনে যুগ যুগ ধরে উদ্ভাসিত। দেশকাল ভেদে তার বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রাচ্যে বুদ্ধমূর্তির বিপুল বিস্তার হলেও গান্ধারের বুদ্ধমূর্তিতে গ্রিক ভাস্কর্যের প্রভাব আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। তবুও সব ছাপিয়ে সারনাথের সেই ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি থেকে যেন চোখ সরে না। কী স্নিগ্ধ কমনীয় লাবণ্যময়, সেই শান্ত প্রতিমা। অন্যদিকে যিশুখ্রিস্টের চিত্রমালায় পশ্চিমের শহরগুলিতে আর্ট গ্যালারির দেয়াল উঠেছে ভরে। তাঁর জীবন ও চেহারা নিয়ে গবেষকদের মতভেদ থাকলেও আমাদের মনে আঁকা আছে শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত এক স্নেহময় মুখমণ্ডলের দেবতুল্য চাহনি। বলতে বাধা নেই, সেই সূত্রে বিগত শতকে প্রাচ্যের ‘প্রফেট’রূপী রবীন্দ্রনাথের প্রতি পশ্চিমের দেশগুলিতে বিশেষ আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল, কখনও তাঁর কবিখ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর দেহের সৌন্দর্য। কেবল তাঁর বাণী, তাঁর কবিতা শুনতে নয়– তাঁকে চাক্ষুষ দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে কৌতূহলী মানুষ। অনেকেই ভারী জোব্বায় আবৃত দীর্ঘদেহী কবিকে যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন তাঁকে, বিশেষ করে তাঁকে ঘিরে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কবির জোব্বার প্রান্ত স্পর্শ করার সে এক আশ্চর্য আকুলতা!

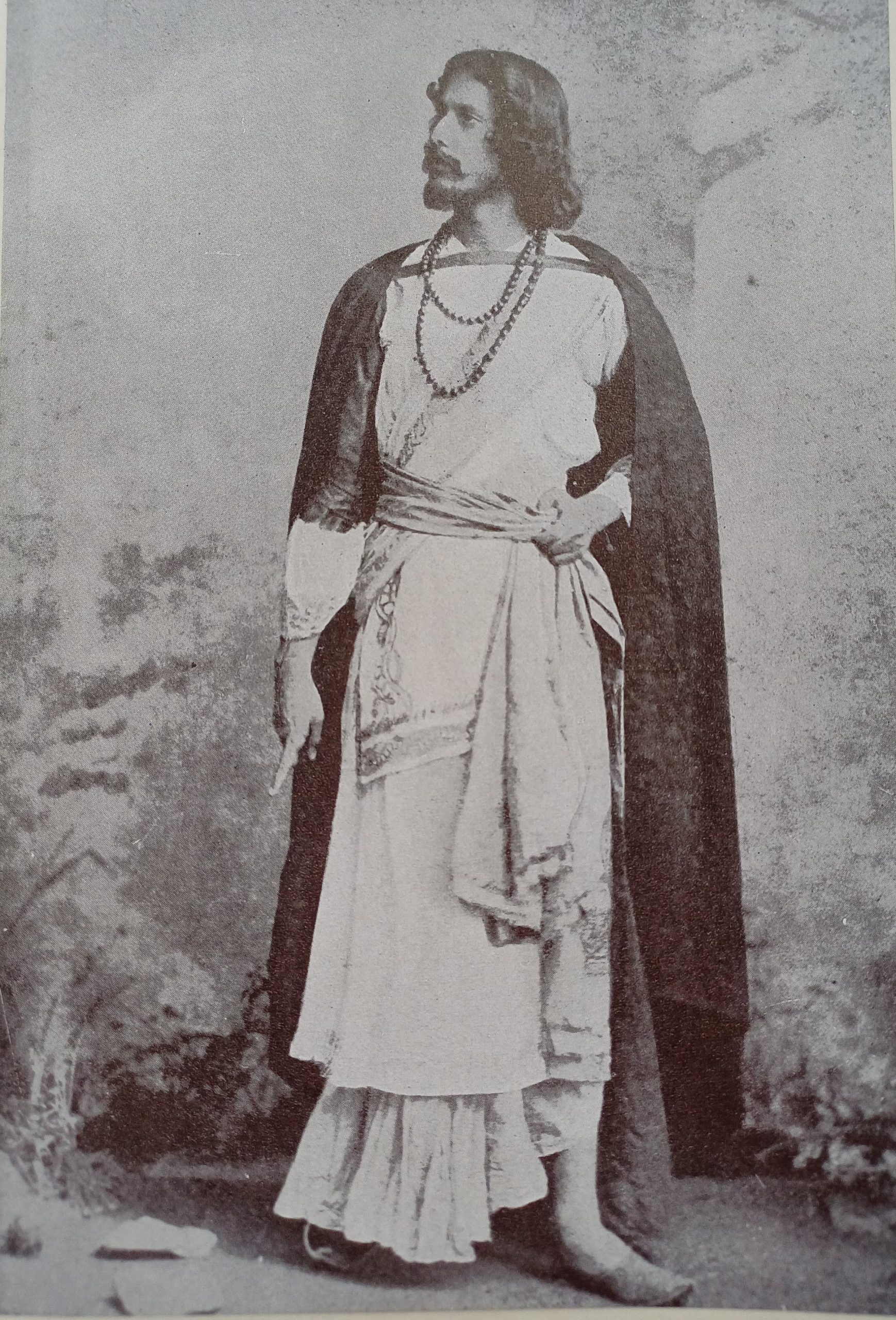

আর সে কি শুধুই বিদেশে? জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নাটকে দস্যু রত্নাকরের ভূমিকায় যুবক রবীন্দ্রনাথ এখনও যে কোনও হৃদয় লুট করে নিতে পারে। Bourne & Shepherd-এর তোলা সেদিনের সেই ফোটোগ্রাফ দেখে আমরা অভিভূত। তিনি নিজেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর রুপোলি কেশগুচ্ছের সচেতন পরিচর্যার কথা আমাদের অজানা নয়। নিজের সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় কাছের মানুষজনের কাছে মৃদু অহংকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে বলতেও ছাড়েননি। আবার নিজের মুখের অবস্থা নিয়ে রসিকতা করতেও পিছপা নন তিনি। একবার তাঁর শরীরটা তেমন ভালো নেই, সকালে বিছানাতেই হাত-মুখ ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে, একটু ভালো আছেন। এমন সময় সেক্রেটারি অনিল চন্দ এসে প্রণাম করতেই ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলীর ‘মুখ্য’ সংস্করণের খবর কী। বলা মাত্র সেক্রেটারি তাড়াতাড়ি রবীন্দ্র-রচনাবলি প্রকাশের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন। গুরুদেব তাঁকে ধমকে বলে উঠলেন: সিলেট বাঙাল! আমি জানতে চেয়েছিলুম আমার আজ মুখের অবস্থা কীরকম– বলে হাসতে লাগলেন আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়ে’। এ গল্প নিশ্চিতভাবেই রানী চন্দের।

তবে চেহারা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অহংকার হবে নাই-বা কেন? ১৭ বছর বয়সেই প্রশংসা শুনেছিলেন আনা তড়খড়ের মুখে, সেই বুঝি কবির প্রথম অনুরাগিণী। সে বিষয়ে ‘ছেলেবেলা’তে লিখেছেন– ‘মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, ‘একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না; তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।’ সতেরো বছরের কিশোরের পক্ষে এ কিছু কম পাওয়া নয়। আবার জীবনের একেবারে প্রান্তে বুদ্ধদেব বসু বলছেন, ‘এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন করে আমরা শিল্পীর গড়া কোন মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না।’ বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে, ‘বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন– এ-কথা তাঁর বিভিন্ন বয়সের ছবি ধারাবাহিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে।’ একথা বোধহয় বর্ণে বর্ণে সত্যি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চেহারায় দেহের সৌন্দর্য ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল তাঁর অন্তরাত্মার সৌন্দর্য। তবে এ-ও ঠিক, সাজপোশাকের ক্ষেত্রে কখনও দৈন্যের এলোমেলো চিহ্ন ফুটে ওঠেনি তাঁর মধ্যে, ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁর পোশাকের রং। ভেবে দেখলে, সেই কতকাল আগে আটপৌরে বাঙালি পরিচ্ছদের বাইরে তাঁর গায়ে উঠেছে জোব্বার মতো অভিনব পোশাক– যা তাঁর চেহারায় এনে দিয়েছিল স্বতন্ত্র মাত্রা। আজকের ভাষায় যাকে বলে পোশাক ‘ক্যারি’ করতে পারা, সেই গৌরবোদ্ধত ক্যারিশমা তাঁর মধ্যে বরাবর বিরাজ করেছে। কেবল দেহের গঠন আর অন্যরকম পোশাকের সাহস নয়, তাঁর ফোটোজেনিক মুখ আলোকচিত্রীদের কাছে যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তেমনই চিত্রী বা ভাস্করের কাছে তাঁর মুখমণ্ডলের সম্মোহন এড়িয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তাই ছোটবেলা থেকে নিন্দুকরা তাঁকে নিয়ে যতই বিদ্রুপ করে থাকুন, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে তাঁর দেহসৌন্দর্যের কথা স্বীকার করতেই হয়েছে। প্রথম জীবনে যেসব মন্তব্য ধেয়ে এসেছিল, তার মধ্যে অন্যতম, তিনি কি না ‘ঠাকুরবাড়ির কাঁচামিঠে আঁব’। যে আম কচি অবস্থায় স্বাদে মিষ্টি ঠেকলেও আদতে পরিপক্ব হয়ে উঠবে না কোনও দিন। আরেকটু পরে তাঁর সম্পর্কে শোনা গিয়েছে, তিনি “কুষ্মাণ্ডকার কলিকাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন। তিনি সুলেখক, সুকবি ও সুসমালোচক। তার উপর আবার স্বাধীন চিন্তার ‘চাষ’ করেন।… তার উপর আবার সুগায়ক। একাধারে এত ‘সু’… সাহিত্যটার সবই যাইবে। কিছু থাকিবে। থাকিবে কেবল ‘বৌ ঠাকুরানীর হাট’ আর ‘ছোট ঠাকুরের ঠাট’।” এখানে তরুণ কবির উপন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর প্রিয় নতুন বউঠানের প্রতিও অকারণ বিদ্রুপের খোঁচা ভেসে এসেছে বইকি!

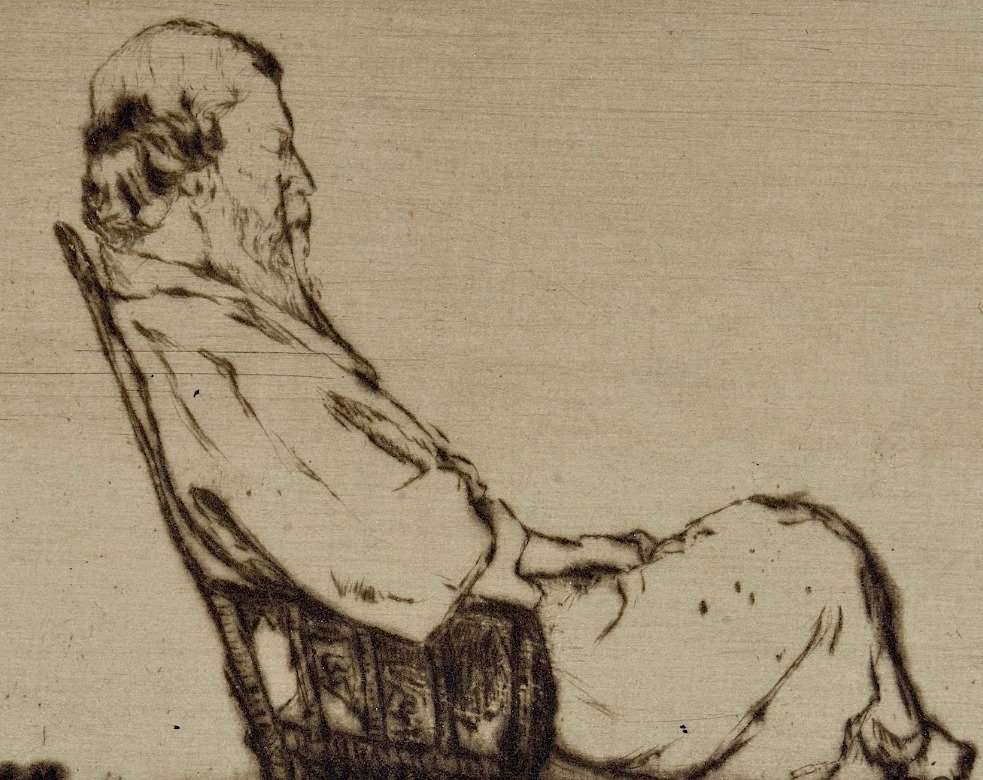

অবশ্য এখানে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। যেসব শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি গড়েছেন– আমাদের নজর সেইসব ছবি ও ভাস্কর্যের দিকে। খাতা-কলমের হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছবি এঁকেছিলেন তাঁর নতুনদা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পাশ ফেরা অবস্থায় গান গাওয়ার ভঙ্গিতে খানিকটা হাঁ-করা মুখের ছবি। এর পরে যে ছবির কথা মনে আসে, তা হল কন্যা মাধুরীলতাকে কোলে নিয়ে– যেটি এঁকেছিলেন বিদেশি শিল্পী জে. আরচার। ঠাকুরবাড়ির হিসেবের খাতায় এই শিল্পীর নাম পাওয়া না-গেলেও তাঁর পারিশ্রমিক বাবদ ৪০০ টাকা দেওয়ার খবর আছে। তখনকার দিনে এই সাম্মানিক বড় কম নয়। এই প্রতিকৃতি আঁকার কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুর। তাঁর কথা শুনে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই শিল্পীর স্টুডিওতে গিয়ে সিটিং দিয়েছেন। ‘…আমি যখন কর্মোপলক্ষে তাঁহার (শিল্পী) চিত্রাগারে গিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছিলাম, এই বৃদ্ধ চিত্রকর অতি সন্তর্পণে ও মনোনিবেশপূর্বক এই চিত্রখানি লিখিতেছেন। চিত্রকরের সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। রবির ছবি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ‘Christ-এর মতন ইঁহার মুখশ্রী। ইনি সময়ে খৃষ্টান না হউন, Christ-কে প্রেম করিবেন।’ সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি না হলেও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ঠাকুরবাড়ির ‘বালক’ পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র হালদারের আরেকটি ছবির কথা এখানে মনে পড়বে– যে ছবির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েনি। ‘বালক’ পত্রিকার ১২৯২, আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘দশ দিনের ছুটি’র অলংকরণে হরিশ্চন্দ্র এঁকেছেন কবির বছর চব্বিশেক বয়সের ছবি। হাজারিবাগের ডাকবাংলার বারান্দার সামনে ‘কেদারায় একলা চুপ করিয়া’ বসে থাকা রবীন্দ্রনাথ।

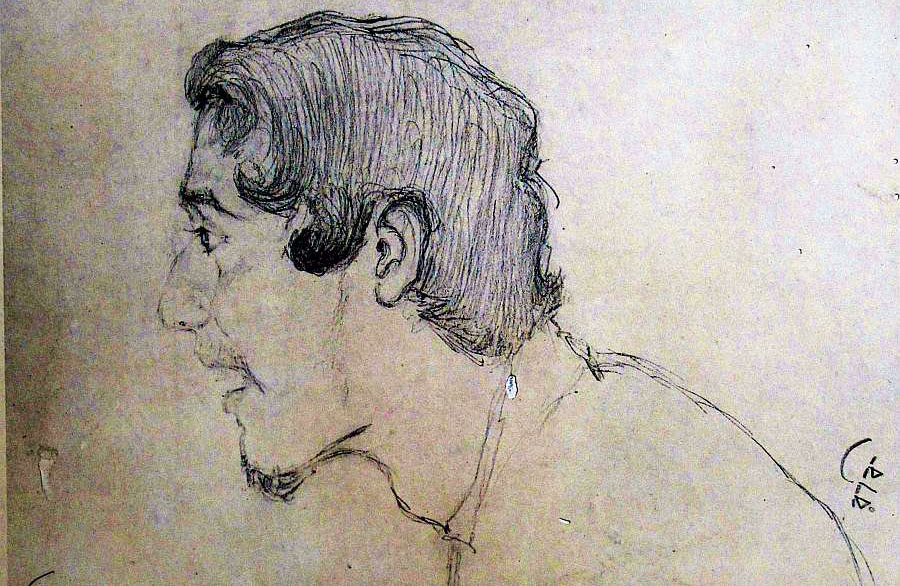

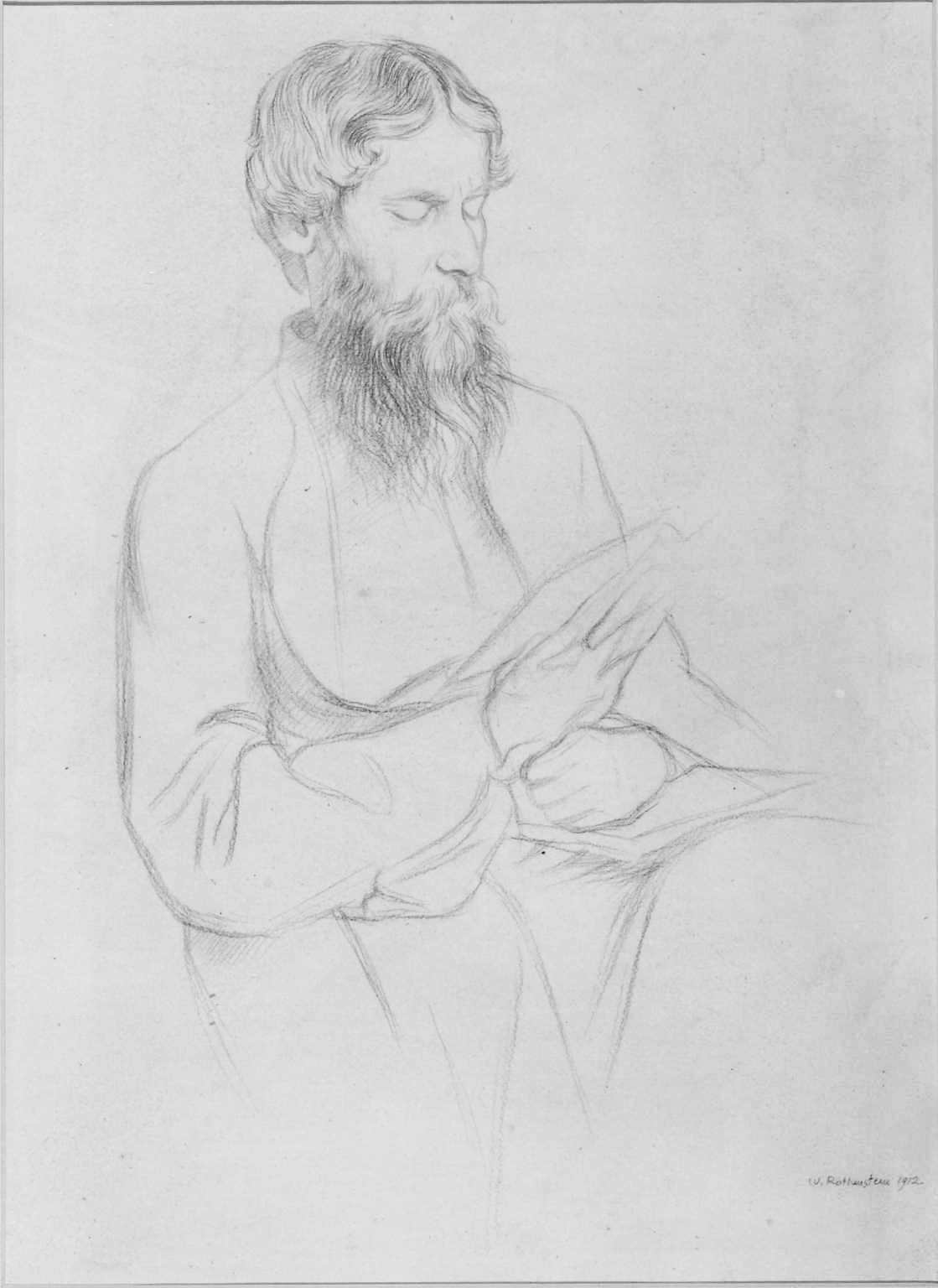

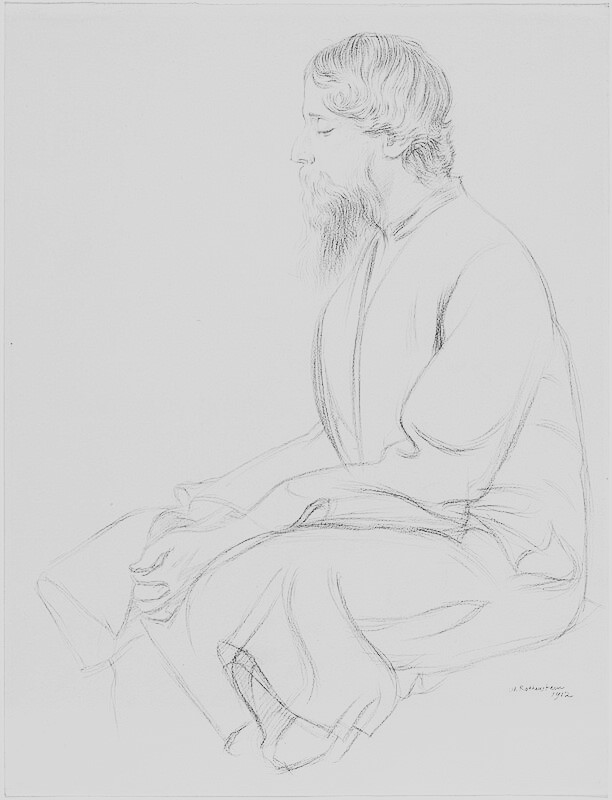

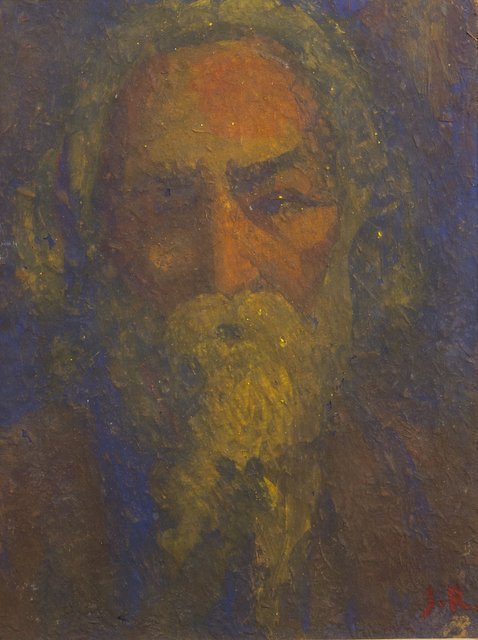

তবে নোবেল পুরস্কার পর্বের আগে রোদেনস্টাইনের আঁকা বেশ কয়েকটা পেনসিল স্কেচ বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্টের অধ্যক্ষ রোদেনস্টাইন ভারতীয় শিল্পের টানে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ উভয়কেই প্রাণিত করেছিল। আমাদের অজানা নয় যে, ‘গীতাঞ্জলি’র পাণ্ডুলিপি তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন কবি ইয়েটসের কাছে। সে যাই হোক, প্রথম সাক্ষাতেই কবিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন রোদেনস্টাইন। পরে বলেছেন, ‘I was attracted, each time I went to Jorasanko, by their uncle, a strikingly handsome figure … who sat silently listening as we talked. I felt immediate attraction, and asked where I might draw him, for I discerned an inner charm as well as great physical beauty, which I tried to set down with my pencil.’ বলতে বাধা নেই, রবীন্দ্রনাথ তখন আজকের ভাষায় সকলের কাছেই ছিলেন রীতিমতো ‘ক্রাশ’। রোদেনস্টাইন অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন, তারমধ্যে কয়েকটি তো বেশ পরিচিত। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদারের লেখাতে জানা যায়, ‘রবিদাদার সঙ্গে তাঁর অবনমামার বাড়িতেই প্রথম পরিচয় হল। রোদেনস্টাইন রবিদার পাগড়িবাঁধা এক প্রতিকৃতি গোড়ায় আঁকলেন। কেননা য়ুরোপীয়দের ধারণা ভারতবাসী মাত্রই পাগড়ি বাঁধে। তারপর অন্য কয়েকটা তিনি বিনা পাগড়িতে তিনি sketch করলেন।’ কেবল কলকাতায় নয়, ১৯১২ সালে বিলেতেও তিনি কবির কয়েকটি স্কেচ করেছিলেন। তার উল্লেখ সেই সময়ে বিলেতে প্রিন্টিংয়ের পাঠ নিতে যাওয়া সুকুমার রায়ের লেখাতেও পাওয়া যায়। সুকুমার লিখেছেন, ‘সেদিন Mr. Rothenstien-এর ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি রবিবাবুর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর স্কেচ করেছেন। তার কয়েকটা কপি করে রামানন্দবাবুকে পাঠাব’। এরপরে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি আঁকার বিদেশি শিল্পীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। কেবল চিত্রকরের তুলিতেই নয়, ভাস্করের সামনেও একাধিক বার বসতে হয়েছে তাঁকে। ১৯১৩-এর আগস্টে লন্ডনে তাঁকে নিয়ে দুই ভাস্করের টানাটানি চলতে দেখি। এ বিষয়ে রসিকতার সুরে অবনকে চিঠিতে লিখেছেন, ‘আমি সম্প্রতি দুই ভাস্করের হাতে পড়েছি। একদিকে জেনিংস আর একদিকে Davidson নামে এক উদীয়মান গুণী।… এঁরা দুইজনে আমার মূর্তি খাড়া করচেন। আমার শ্রীকৃষ্ণের দশা হয়েছে– রাধা আর চন্দ্রাবলী দুইজনেরই নিকুঞ্জবনে অভিসার করতে হয়’। জেনিংসের কাজটি অবশ্য বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত। তবে এর মধ্যে চোখে পড়ার মতো এক প্রতিকৃতি এঁকেছেন ফরাসি শিল্পী আন্দ্রে কারপেলেস। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্যারিসেজসেই সময় তেল রঙে আন্দ্রে ওঁর প্রতিকৃতিটি আঁকেন– জোব্বায় আবৃত রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে এক মনে একটি বই পড়ছেন। লন্ডনে ১৯২৬-এর আগস্টে প্রখ্যাত ভাস্কর জেকপ এপস্টাইন তাঁর প্রতিকৃতি গড়েন। এ বিষয়ে New York Times-এর মুদ্রিত হয়েছে, ‘A tall, white-bearded Hindu of high caste, dressed in a flowing robe of white wool, stepped out of a taxicab on Guilford Street here yesterday and entered the studio of Jecob Epstein, the modernist sculptor and the subject of many controversies about art… who has been sitting for Epstein for several days.’ স্বয়ং ভাস্কর তাঁর বিশ্বখ্যাত মডেল সম্পর্কে বলেছেন ‘He is wonderfully still and patient’. এই প্রতিকৃতির একটি কপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

সেবারেই নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ গিগাল্যান্ড তৈরি করলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। মনে পড়বে হাঙ্গেরির দুই শিল্পী মা সাস ব্রুনার ও মেয়ে এলিজাবেথ ব্রুনারের কথা। মেয়ে এলিজাবেথ স্বপ্নে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, মাকে বলেছিলেন সেই স্বপ্নের কথা, “এক আঁধার কোণে বসে আছেন এক সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ। হাতে প্রদীপ। তাঁর বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে থাকা আমার তিনি সেই প্রদীপখানি দিচ্ছেন। বাবা হাত বাড়াতেই প্রদীপের আলো কমে গেল। দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। বেড়ে গেল প্রদীপের আলো। বৃদ্ধ বললেন, ‘নাও। এর আলো যেন সবখানে পোঁছয়।’ তাঁর মা শুনেই বলেন, ‘এ তো রবীন্দ্রনাথ। আর কেউ হতে পারে না।’ বছর তিনেক আগে কবির হাঙ্গেরি ভ্রমণ সে দেশের মানুষের মনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অবশেষে সেই মা ও মেয়ে শান্তিনিকেতনে এসে কবির নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছেন। এলিজাবেথ এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। প্রশ্রয়ের হাসিতে কবি তাঁকে বলেছিলেন, ‘ইউ হ্যাভ রিয়েলি কট মি। সারা পৃথিবীর বহু শিল্পী আমার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এটাই আমার সত্যিকারের ছবি’।”

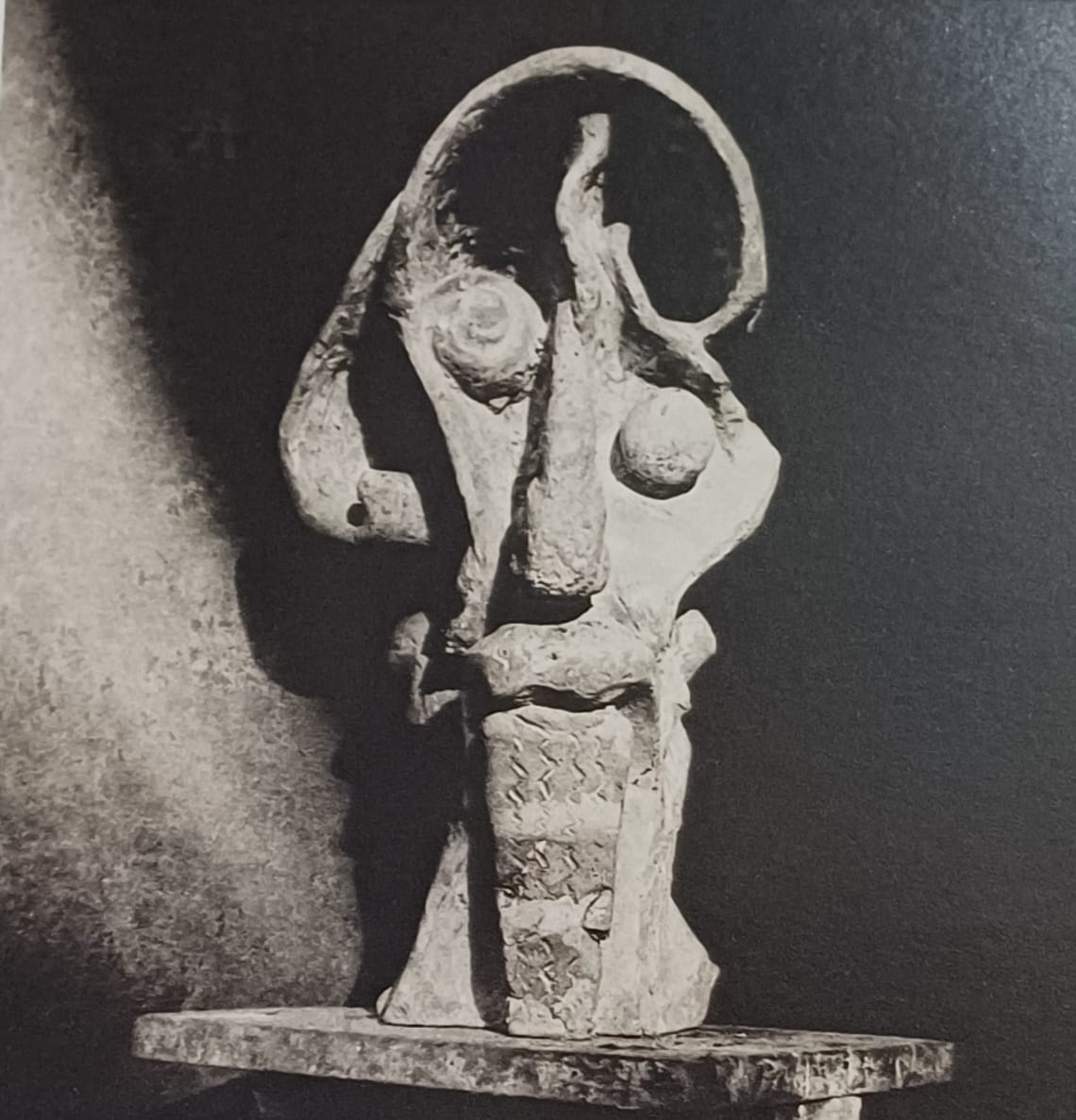

কী ছিল সেই ছবিতে? ছিল সেই স্বপ্নে দেখা ছবি, কবির হাত থেকে প্রদীপ গ্রহণের ছবি। রবীন্দ্রনাথের এমনই এক প্রতীকী মূর্তি গড়েছিলেন জুকলস্কি। কবির এক অপূর্ব স্বর্গীয় প্রতিমা, রিয়েলিস্তিক গড়ন থেকে খানিক দূরে সে মূর্তি আলংকারিক আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে কবির ডান কানের কাছে একটি আর্ত মুখের ভগ্নাংশ আর বাম দিকের নিচে উত্তোলিত এক কুকুরের মুখ। রবীন্দ্রনাথকে দেখে শিল্পীর মনে হয়েছিল প্রাচ্যের এই কবি বুঝি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের যন্ত্রণার কথা শুনতে পান, বুঝতে পারেন প্রাণীজগতের কান্না। রানী চন্দের কাছে তিনি বলেছেন এই গল্প। বলেছেন, ‘এক পোলিশ আর্টিস্ট একটি অদ্ভুত মূর্তি তৈরি করেছে– যা আমার মতো অথচ আমার মতো নয়। আমাকে নিমন্ত্রণ করলে তার স্টুডিয়োতে। গেলুম, ঘুরে ফিরে আমি তার নানা কাজ দেখতে লাগলুম, সেও আমাকে নানা ভাবে দেখতে লাগল। প্রথমে আমি কিছুই বুঝি নি। এই গেল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব– আমি তখন থাকি মিসেস মুডির ওখানে; সে নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করে আসতে লাগল। আমায় নানা কথা বলায় আর আমাকে দেখে।… গল্পের ভিতর দিয়ে মুখ দেখা যায়। সেই মুখ দেখেছে সে– তাই করেছে। কানের কাছে একটা দুঃখীর মুখ দিয়ে দিলে; বুকের কাছে কোথাও কিছু নেই একটা হাঁ-করা কুকুরের মুখ বসিয়ে দিলে– যাতে করে বোঝায় যে আমি সব প্রাণীদের ব্যথা বুঝি। অদ্ভুত মূর্তি সেটি হয়েছে। সবাই দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল’। এ কি কেবল রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত প্রতিকৃতি, এ যে কবির অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি। উল্লেখ্য, কেবল এই কয়েকজন শিল্পীমাত্র নয়, অজস্র বিদেশি চিত্রকরের ক্যানভাসে ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি।

আমাদের দেশেরও একাধিক শিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি গড়েছেন। ছবির কথায় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রমেন চক্রবর্তী, মুকুল দে, অসিত হালদার, সুধীর খাস্তগীর, অতুল বসু, হেমেন মজুমদার প্রমুখ শিল্পীদের অজস্র প্রতিকৃতি আমাদের দেশের একাধিক সংগ্রহশালায় রাখা আছে। ভাস্কর্যের সংখ্যাও বড় কম নয়। তার মধ্যে একেবারে শেষবেলায় রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের কথা না বললেই নয়। সেই আশ্চর্য প্রতিকৃতি রচনার বহুশ্রুত গল্প রামকিঙ্করের জবানিতেই শোনা যাক। “আমি যখন রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে তাঁর প্রতিকৃতি করার প্রস্তাব দিই, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘দেখ, ওদেশে মূর্তি গড়তে গেলেই খাড়া বসিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি এনে নাক-মুখ মেপে ভয়ানক অস্বস্তি দেয়। আমার বড় কষ্ট হয়।’ আমি তখন আশ্বাস দিই, ‘আমার কিছু মাপার দরকার নেই, আপনি নিজের কাজ করবেন, আমি পাশ থেকে কাজ করে যাব’ উনি খুশি হয়ে বললেন, ‘পারবি? তা হলে তা-ই কর।’ ‘এবার কাজ শুরু হল, তার মাঝে ঘটল সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা।” রামকিঙ্কর জানিয়েছেন, ‘‘কাজ করে যাচ্ছি, একদিন হঠাৎ বললেন, ‘আমাকে একতাল মাটি দিতে পারিস? আমার খুব ইচ্ছে করে বেশ হাত দিয়ে টিপে টিপে একটা (কিছু) করি’। তাকিয়ে দেখি প্রতিমা বৌঠান কটমট করে তাকিয়ে আমাকে নিষেধ করছেন। পরে ডেকে বললেন, ‘কখনও মাটিতে হাত দিতে দিও না। শরীর খারাপ, ঠান্ডা লেগে বিপত্তি হবে’।’’ সেই পর্বে রামকিঙ্কর কবির এক আসাধারণ প্রতিকৃতি গড়েছেন, তবে আজীবন তিনি আফসোস করে বলেছেন, ‘আজ দুটো দুঃখ মনে বিঁধে আছে। একটা হয়তো সংস্কার– সেই মূর্তি গড়ার পরই ওঁর মহাপ্রয়াণ হল। আর একটা হচ্ছে– যদি সাহস করে ওঁকে খানিকটা মাটি দিতাম, ওঁর হাতের একটা কাজ আমাদের ভাস্করদের পাথেয় হয়ে থাকত’। এ বড় সত্যি কথা। মাটি দিয়ে ‘টিপে টিপে কিছু একটা’ করার সাধ কবির আর পূর্ণ হয়নি!

এবারে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা তাঁর ‘রবিকা’র অন্তিমক্ষণের ছবি দিয়ে শেষ করি।

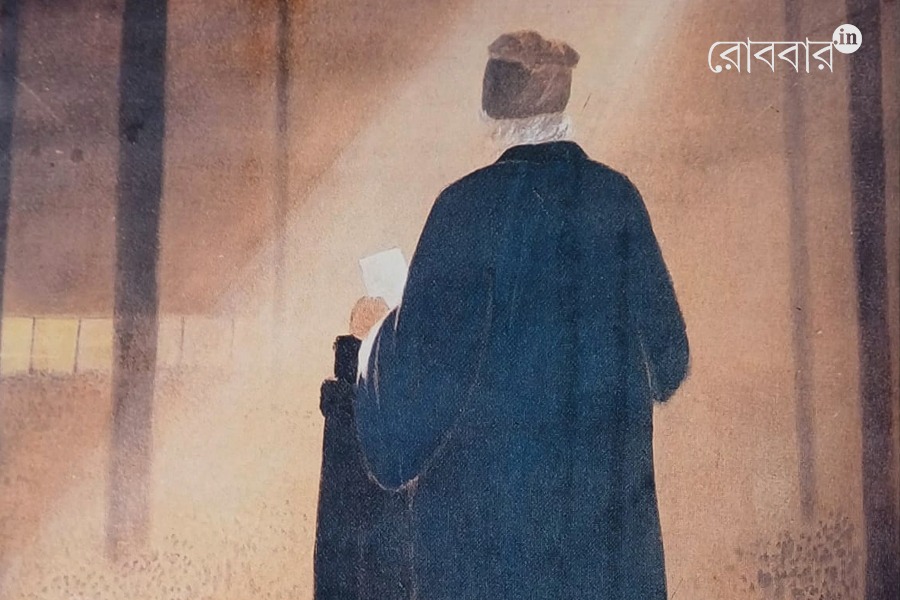

অপারেশনের পর কবির শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে। ৫ আগস্টের কথায় নির্মলকুমারী মহলানবিশ জানাচ্ছেন– ‘আজ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই– একেবারে আচ্ছন্ন, অচৈতন্য। ডাকলেও কোনোরকম চেতনার আভাস নেই।… বিকেলে বিধানবাবুর সঙ্গে মেজমামা এলেন। তখনও বেশ রোদ রয়েছে। কবির মুখে পড়েছে পশ্চিমের আলো। চোখ দুটো আধখোলা কিন্তু কোনো জ্যোতি নেই– অজ্ঞান মানুষের মতো দৃষ্টি’। ক্রমে এল সেই মুহূর্ত, যে মুহূর্তের মনে মনে প্রস্তুত থেকেও সকলেই অপ্রস্তুত। ৮ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ যখন উপরের বারান্দা থেকে রবিকাকার দেহখানি জনসমুদ্রের ওপর দিয়ে ফুলের ভেলার মতো ভেসে যেতে দেখলেন– তখন একটা পিচবোর্ডের টুকরো হাতের কাছে পেয়ে দ্রুত একে নিলেন সেই ছবি। সে ছবি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে নন্দলালকে নির্দেশ দিলেন– ‘এই ছবি তোমার জিম্মেতে পাঠালুম। বিশুকে দিয়ে এর ব্লক করিয়ে নিও।’ পরে সে ছবি ছাপা হয়েছে নানা বইতে, পত্রিকায়। ভেবে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তাঁর প্রিয় জ্যোতিদাদা, আর শেষ মুহূর্তের ছবিটা আঁকা হল তাঁর আদরের অবুর তুলিতে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved